はじめに

公立中高一貫校受験の人気と難易度

近年、公立中高一貫校の受験は全国的に人気が高まっています。

その理由は、「質の高い教育を無償で受けられる」ことや、「高校受験がないため中高6年間を一貫した教育方針で過ごせる」といったメリットにあります。

特に東京都立(都立一貫校)や神奈川県立(県立中等教育学校)をはじめ、各地で難関校と呼ばれる公立中高一貫校が誕生し、受験競争は年々激化しています。

しかし、倍率はおおむね5〜10倍と非常に高く、合格するのは決して簡単ではありません。しかも、試験内容が私立中学とは大きく異なり、「知識重視」ではなく「思考力・表現力・課題解決力」が重視されるため、特別な対策が求められます。

そのため、「なんとなく頑張れば合格できる」受験ではなく、明確な対策と準備を積み重ねた子どもたちが合格を勝ち取っているのです。

なぜ「合格する子」に注目するべきか

公立中高一貫校の受験は、単に学力だけでは測れない総合的な力を試されます。

そこで重要になるのが、「実際に合格する子たちの特徴を知り、それに合わせた対策をする」という視点です。

「合格する子」は、共通して次のような力を備えています。

- 答えのない問いに自分なりの考えを持つ力

- 論理的にわかりやすく説明する力

- 粘り強く考え続ける姿勢

これらは一朝一夕に身につくものではありません。合格する子の特徴を深く理解し、家庭での過ごし方や学習方法を戦略的に変えていくことが、合格への最短ルートとなるのです。

そこで、合格する子の特徴や親だからこそできるサポート術を、専門家の見地から紹介します!

※関連記事:公立中高一貫校の魅力とは:学校の種類や入試制度について解説します

公立中高一貫校とは?基本情報と受験の特徴

公立中高一貫校とは、公立の中学校と高校が一体となって教育を行う学校のことです。多くは「中等教育学校」または「併設型中高一貫校」と呼ばれ、原則として高校入試を行わず、中学から高校へそのまま進学します。

6年間を通じた一貫教育により、学力だけでなく人間力や社会性もバランスよく育成することを目指しているのが特徴です。最近では、国際教育、探究学習、ICT教育などに力を入れる学校も増えており、大学進学実績も年々注目されています。

私立中学受験との違い

公立中高一貫校の受験と私立中学受験は、出題傾向も合格基準も大きく異なります。

| 比較項目 | 公立中高一貫校受験 | 私立中学受験 |

|---|---|---|

| 出題形式 | 適性検査(総合型問題) | 4科目(国算理社)のペーパーテスト |

| 重要視される力 | 思考力・表現力・判断力 | 知識量・応用力 |

| 学費 | 公立なので安価 | 比較的高額 |

公立中高一貫校の受験では、単なる知識の暗記や計算力だけでは合格できないため、文章を読んで考える力や、自分の意見をまとめる表現力を養うことが重要になります。

適性検査とは何か?知っておくべきポイント

公立中高一貫校の入学試験は、一般的に「適性検査」と呼ばれます。

この適性検査は、国語・算数・理科・社会といった教科の枠を超えて、複合的な思考力や表現力を測る問題が出題されるのが特徴です。

適性検査で求められる主な力は次の通りです。

- 複数の情報を整理し、関連づけて考える力

- 課題に対して自分の考えをわかりやすく伝える力

- 論理的に答えを導き出す力

たとえば、グラフや表から情報を読み取り、文章にまとめる問題や、実際の社会問題について自分の意見を述べる課題が出されることもあります。

そのため、普段から「なぜ?どうして?」と深く考える癖をつけ、論理的な文章を書く練習をしておくことが不可欠です。

適性検査で問われる主な力

- 文章や資料を読み取り、要点を整理する力

- 問題に対して論理的に答える力

- 自分の意見をわかりやすくまとめる表現力

- 新しい視点から考えたり、応用したりする力

適性検査の特徴的な問題例

- 複数のグラフや資料を読み比べ、自分の意見を述べる

- 社会問題(例:少子高齢化)について、自分で課題と解決策を考える

- 読解した文章内容をもとに、自分なりのまとめを書かせる

単なる暗記型の学習では太刀打ちできないため、普段から幅広いテーマに関心を持ち、自分の言葉で考えをまとめる習慣が必要です。

文部科学省の主な方針

- 中高6年間を通して一貫した教育課程を編成し、系統的な指導を行う

- 生徒の個性や能力を最大限に伸ばす

- 自己肯定感・探究心・課題解決能力を育てる

- 社会で主体的に活躍できる人材を育成する

中学校と高等学校の6年間を接続し,6年間の学校生活の中で計画的・継続的な教育課程を展開することにより,生徒の個性や創造性を伸ばすことを目的

文部科学省 | 中高一貫教育Q&Aより

また、従来の中学校・高校のように3年ごとにカリキュラムが途切れるのではなく、6年間を見通した教育計画を組めることにより、例えば次のようなメリットがあります。

- 中学時代に高校内容を先取りして学習できる

- 進路を意識した探究活動やキャリア教育を早い段階から行える

- 受験のための詰め込み学習に陥りにくい

このように、文部科学省が公立中高一貫教育に込めた狙いは、単なる学力偏重ではなく、広い視野を持ち、深く考え、未来を切り開く力を備えた生徒を育てることにあります。

(参考:文部科学省 | 中高一貫教育Q&A)

公立中高一貫校の特徴

- 学費が安い(公立のため、授業料は無料)

- 高校受験がないため、6年間をじっくり使って学べる

- 適性検査型の入試で、思考力・表現力が重視される

- 探究学習やリーダー教育に力を入れている

- 大学進学実績も年々向上している

特に東京都や神奈川県、大阪府などの人気公立中高一貫校では、受験倍率が5倍~10倍を超えることも珍しくありません。

そのため、単なる学力ではなく、適性検査に合わせた総合的な力が求められています。

具体的な違い

- 私立中学受験は、難易度の高い知識問題や応用問題をスピード重視で解く力が問われる。

- 公立中高一貫校受験は、「自分で考える力」「他人にわかりやすく説明する力」が問われる。

つまり、公立中高一貫校を目指す場合、知識偏重型の学習だけでは不十分であり、日々の生活や学習を通じて論理的思考や表現力を養うことが重要になります。

公立中高一貫校に合格する子の共通点とは?

公立中高一貫校受験では、単なる学力の高さだけでなく、「総合力」が問われます。

特に、思考力・表現力・課題解決力、学びへの意欲、安定した生活習慣の3つが大きなカギとなります。

これらの力は一朝一夕で身につくものではないため、家庭での積み重ねや子ども自身の成長過程が大きく影響します。

思考力・表現力・課題解決力が高い

公立中高一貫校の適性検査では、知識量を問うのではなく、「考える力」「伝える力」「解決する力」を試しています。

そのため、これらの能力がバランスよく育っている子どもが合格しやすい傾向にあります。

思考力が求められる理由

適性検査の問題は、単純な「知っているかどうか」ではなく、与えられた資料や文章から情報を読み取り、自分の頭で筋道を立てて考えることを求めます。

思考力が求められる理由は次の通りです。

- 新しい情報を整理し、因果関係を読み解くため

- 未知の課題にも自分なりのアプローチを考えるため

- 単なる暗記では太刀打ちできない問題が出題されるため

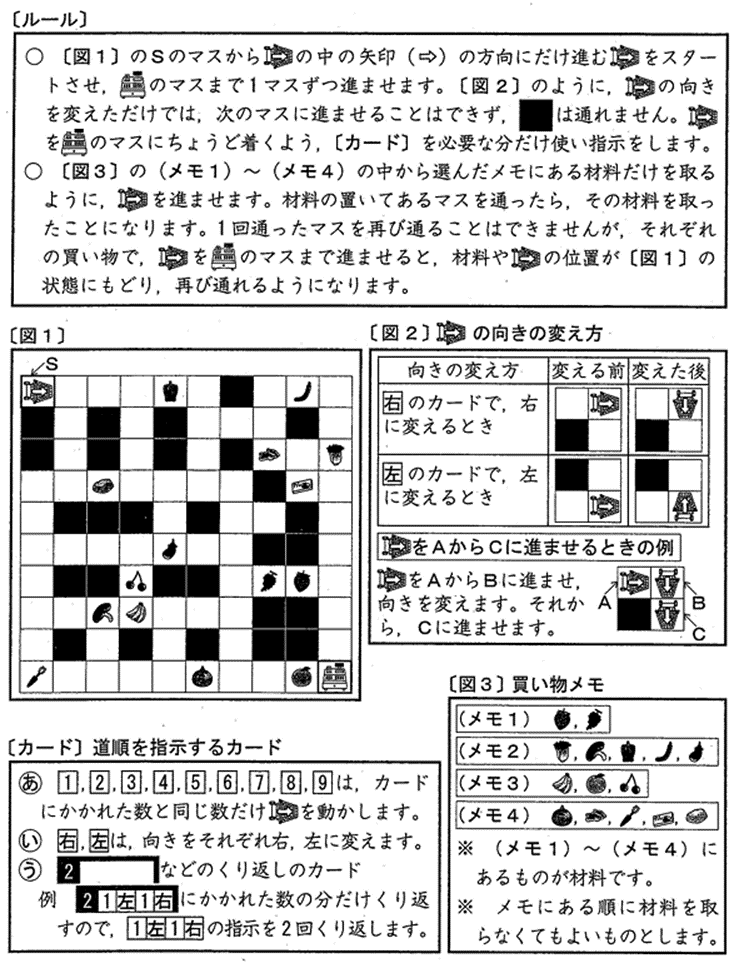

初見のゲームについてルールを理解し、そのルールに則って、「どこに」「どのカード」を置くとゴールにたどり着けるかを考えます。

問題集に載っていない題材のため、「その場で論理的に考えて解く力」が求められます。

特に、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できる力が重視されています。

※なお、以下の記事で都立中適性検査対策の問題集を、詳しく紹介しています。

都立の中学受験に合格できる問題集

表現力を伸ばす家庭での習慣

思考力を育てるだけでは足りません。考えたことを「わかりやすく伝える力」=表現力も不可欠です。

表現力を伸ばすために家庭で取り入れたい習慣は次の通りです。

- 親子で日常の出来事について話し合う

- 子どもに「どうしてそう思ったの?」と問いかける

- 作文や日記を書く習慣をつける

- 意見交換の場(例えば読書感想やニュースについて話す)を増やす

こうした習慣を積み重ねることで、自然と筋道立てて話す力、伝える力が養われます。

※なお、中学受験に向けての親子のコミュニケーションの取り方について、以下の記事で詳しく解説しています。

家庭学習のみで志望校に合格できる勉強方法や親子間のコミュニケーションの方法

課題解決型学習(PBL)への対応力

PBL(Project Based Learning、課題解決型学習)は、与えられた課題に対して、自ら考え、チームで話し合いながら解決策を探る学習スタイルです。

公立中高一貫校の適性検査では、PBL型の問題への対応力も問われています。

この力を伸ばすには、

- 普段から問題意識を持つ習慣をつける

- 身近な社会問題について「自分ならどうするか」を考えさせる

- 自由研究や探究学習などに積極的に取り組ませる ことが効果的です。

単なる正解探しではなく、「どのように考え、どのような結論に至ったか」というプロセスが評価対象になる点に注意が必要です。

学力だけでなく「学びへの意欲」がある

合格する子どもたちに共通するのは、「もっと知りたい」「もっとできるようになりたい」という内側からの学びへの意欲です。

この意欲こそが、適性検査で求められる総合力を伸ばす原動力となります。

好奇心を育む家庭環境とは?

好奇心は、子どもが新しい知識や経験を楽しむ心を育むために不可欠です。

好奇心を育てる家庭環境の例は以下の通りです。

- 子どもの興味に寄り添い、話題を広げる

- 博物館や科学館、自然体験などに積極的に連れていく

- 読書や図鑑を通じて、世界を広げる機会を与える

- 失敗を恐れずチャレンジできる雰囲気を作る

親のちょっとした声かけ一つで、子どもの「なぜ?」「どうして?」を育てることができます。

内発的動機付けを高めるためにできること

外からのご褒美(例えば「テストで100点取ったらゲームしていいよ」)に頼りすぎると、学びへの意欲は一時的になってしまいます。

長期的には、「学ぶこと自体が楽しい」という内発的動機付けを高めることが重要です。

- 達成感を味わわせる(「できたね!」「前より成長したね!」と認める)

- プロセスを重視する(結果だけでなく「頑張った過程」を褒める)

- 目標を子ども自身に立てさせる(「次はこれを頑張りたい!」と思わせる)

こうした関わり方によって、子どもは主体的に学びに向かう力を育てます。

生活習慣が安定している

学びへの力を最大限に引き出すためには、安定した生活リズムと健康管理が欠かせません。

どれだけ勉強の質が高くても、生活習慣が乱れていると、集中力や持続力が低下してしまいます。

生活リズムと学習リズムの関係

生活リズムと学習リズムには、密接な関係があります。

- 規則正しい睡眠時間が、脳の記憶力や集中力を高める

- 毎日同じ時間に学習することで、脳に「学習モード」を作る

- 朝型生活にシフトすることで、受験当日のコンディションにも強くなる

特に小学生のうちから、夜更かし・朝寝坊を避け、安定した生活リズムを作ることが合格への基盤になります。

健康管理が合否に与える影響

受験勉強中や本番直前に体調を崩すと、せっかくの努力が水の泡になりかねません。

健康管理の徹底は、直接的に合否を左右する重要要素です。

- バランスの良い食事で免疫力を高める

- 適度な運動で体力とストレス耐性をつける

- 睡眠をしっかりとることで脳を回復させる

- 感染症対策を徹底する(受験シーズンは特に注意)

身体が元気でなければ、頭もフルに働きません。

「健康も受験の実力のうち」という意識を持つことが大切です。

親のサポートで差がつく!合格する家庭の特徴

公立中高一貫校の受験は、子ども本人の努力はもちろん大切ですが、それと同じくらい、親のサポートの仕方が合否に大きな影響を与えます。

合格する家庭には、共通する「かかわり方」「考え方」「環境作り」があります。

ここでは、どんなサポートが子どもの力を引き出すかを詳しく見ていきましょう。

自己管理力を育てる親のかかわり方

公立中高一貫校が求めるのは、単に「勉強ができる子」ではなく、自分で考え、自分で行動できる子です。

そのため、受験勉強も「親が管理する」のではなく、「自己管理できる力」を育てることが大切です。

自己管理力を育てる親のポイント

- 目標設定を一緒に考える(「次はこれを頑張ろうね」と子ども主体で)

- 学習計画を子ども自身に作らせる(親はアドバイス役に徹する)

- 失敗しても責めない(うまくいかなかった時は「次はどうする?」と建設的に)

- 成功体験を積ませる(小さな達成でも「自分でできたね!」と認める)

親が「先回りして管理する」のではなく、「支えながら見守る」姿勢が大切です。

子どもを信じて任せる力

親が子どもに適度な裁量を与え、信じて任せることも、合格する家庭に共通する特徴です。

なぜ「任せる力」が必要か?

- 自己肯定感が育つ(「自分はできる」と思える)

- 責任感が芽生える(「自分の行動に責任を持つ」意識がつく)

- 自立心が伸びる(受験後の中高一貫生活でも必須)

もちろん、最初から全部任せるのではなく、

- 小さな決定(どの問題集からやるか、など)から任せる

- 選択肢を提示して、子ども自身に選ばせる といったステップを踏むのが効果的です。

親が過干渉になりすぎないことが、結果的に子ども自身の力を最大限引き出すことにつながります。

適切な情報収集と塾・教材選び

公立中高一貫校受験では、適切な情報を収集し、戦略的に対策を立てることが重要です。

しかし、情報に振り回されるのではなく、「自分の子どもに合った方法」を選ぶ目を持つことが必要です。

公立中高一貫校対策に強い塾とは?

公立中高一貫校受験に対応できる塾の特徴は以下の通りです。

- 適性検査対策に特化している(記述・資料読み取り・論理思考の演習が中心)

- 地域の受験傾向に詳しい(各校ごとの出題傾向を押さえている)

- 少人数制または個別指導(思考力・表現力を丁寧に鍛えられる)

- 模擬適性検査や志望理由書対策が充実している

単なる学力養成型(知識詰め込み型)の塾ではなく、「考える力」「書く力」を徹底的に伸ばす塾を選ぶことがポイントです。

家庭学習で使えるおすすめ教材

塾に通わない場合や、塾の補強として使う家庭学習教材も重要です。

おすすめは以下のような教材です。

- 『公立中高一貫校 適性検査対策問題集』(各出版社から地域別に出版)

- 『適性検査 予想問題集』(過去問演習+予想問題がセットになっているもの)

- 『考える力を伸ばす作文トレーニング本』(記述対策に有効)

- 『ニュース時事能力検定公式問題集』(時事問題への理解を深める)

教材選びのコツは、「答えを覚える」教材ではなく、「考え方を学ぶ」教材を選ぶことです。

※以下の記事で、適性検査対策のドリルを紹介しています。

公立中高一貫校の問題集:適性検査や作文の対策におすすめの問題集

オンライン教育サービスの活用法

最近では、オンライン講座や通信教育でも公立中高一貫校対策が可能になっています。

活用法は次のとおりです。

- 適性検査対策コースのある通信教育(Z会など)を利用する

- 思考力・表現力を鍛えるオンライン講座を受講する

- 個別指導型のオンライン家庭教師サービスを活用する

- 定期的に模擬試験や適性検査模試をオンライン受験する

特に地方在住の場合、近くに対策塾がない場合も多いため、オンライン学習をうまく取り入れると、首都圏並みの対策が可能になります。

受験までに必ず押さえたい!公立中高一貫校対策スケジュール

公立中高一貫校受験は、中学受験の一種ではありますが、私立中学受験とは異なる対策が必要です。

適性検査を突破するためには、思考力・表現力を時間をかけて育てることがカギになります。

短期間の詰め込みでは間に合わないため、早い段階から計画的に準備を進めることが合格への近道です。

ここでは、小4~小6までの理想的なスケジュールと対策ポイントを紹介します。

小4・小5で始めるべき準備

小4~小5は「土台作りの時期」です。

この時期に焦って受験テクニックを詰め込むのではなく、基礎力・思考力をじっくり養うことが重要です。

小4・小5で取り組むべきこと

- 読解力・表現力を高める

→ 文章を正しく読み取る力、意見を筋道立てて書く力を養成 - 計算力・基礎学力を固める

→ ミスを防ぐため、基本の計算や理科・社会の知識も安定させる - ニュースや社会問題に触れる

→ 家庭で時事問題について話題にする習慣をつける - 考える力を育てる学習

→ 「なぜ?」「どうして?」を深掘りする対話を大切にする

小4後半~小5前半には、適性検査形式の問題に軽く触れてみるのも効果的です。

この時期は、成績を急激に伸ばすことよりも、学ぶ姿勢と基礎力を徹底的に育てることを意識しましょう。

小6での直前対策と心構え

小6になると、いよいよ本格的な受験対策期に入ります。

ここで重要なのは、これまでに育ててきた力を「得点できる力」へと仕上げていくことです。

小6前半(4~8月ごろ)

- 適性検査型問題に本格的に取り組み始める

- 記述問題・資料読解問題に慣れる

- 各科目バランスよく学習を進める

小6後半(9~12月ごろ)

- 志望校の過去問に取り組み始める

- 志望理由書や面接対策を本格スタート

- 弱点分野を集中的に補強

直前期(12月~受験本番)

- 無理な新しいことには手を出さず、「できること」を確実に

- コンディション調整(睡眠・体調管理)を最優先

- メンタル面のケア(焦らず、自信を持たせる声かけ)

小6では、「合格するぞ」という気持ちも大切ですが、必要以上にプレッシャーをかけすぎないことも重要です。

「これまで頑張ってきた自分を信じよう」と前向きな気持ちを育ててあげましょう。

過去問対策の正しいやり方

公立中高一貫校受験では、過去問演習が非常に重要です。

しかし、単に「たくさん解く」だけでは力はつきません。

正しいやり方とタイミングで進めることが合格につながります。

過去問をやるタイミング

過去問を始める目安は、小6の9月ごろが理想です。

(※早すぎると基礎が固まっておらず、意味のある演習にならないため)

具体的なステップは以下の通りです。

- 小6の夏休みまでに基礎力と適性検査型問題への慣れを終える

- 9月以降、第1志望校の過去問から着手

- 最初は「時間を気にせず、じっくり解く」

- 慣れてきたら「実際の試験時間を意識して解く」

早い段階で「志望校の出題傾向」を把握し、「自分に足りない力」を自覚することが目的です。

解き直し・復習のコツ

過去問は、解き直しと復習こそが最重要です。

ただ解くだけでは実力アップにつながりません。

効果的な復習法は次の通りです。

- 間違えた問題をノートにまとめる

- なぜ間違えたか原因分析(読み違い?計算ミス?表現不足?)

- 同じタイプの問題をもう一度解く

- 正解した問題も「なぜそうなるのか」を説明できるようにする

過去問演習は「できなかった問題」を宝物にする作業です。

一問一問を深く理解し、次に活かす意識を持って取り組みましょう。

よくある質問(FAQ)

公立中高一貫校受験に関して、保護者の方からよく寄せられる質問をまとめました。

不安や疑問を事前に解消し、受験準備をスムーズに進めましょう!

公立中高一貫校に向いている子の特徴は?

公立中高一貫校に向いている子は、単なる「暗記型」ではなく、自分の頭で考え、表現できる子です。

具体的な特徴は次の通りです。

- 物事を論理的に考えるのが好き

- 答えのない問いにも興味を持てる

- 自分の意見を文章や言葉で伝えられる

- 知らないことにも挑戦する意欲がある

- コツコツ努力を続ける粘り強さがある

こうした資質は、生まれつきだけでなく、日々の家庭環境や学習習慣でも十分に育てることが可能です!

私立受験と併願は可能?

はい、可能です。

実際に、多くのご家庭が「公立中高一貫校」と「私立中学校」の併願をしています。

ただし注意点があります。

- 受験日程が重なることがある

→ スケジュール管理が必要 - 試験形式が異なる

→ 私立は「教科型(国算理社)」、公立は「適性検査型」 - 対策方法も違うため、負担が大きくなる可能性

どちらも本気で狙う場合は、早めに受験戦略を立てることがとても大切です。

「第一志望は公立、併願で私立も考える」というケースが特に多いですよ。

塾に通わずに合格することはできる?

絶対に無理ではありませんが、かなり難易度は高いのが現実です。

理由は次の通りです。

- 適性検査の対策は独特で、自己流だとズレやすい

- 記述問題の自己添削が難しい

- 出題傾向に合わせた演習量を確保しにくい

家庭学習だけで合格したケースもありますが、子ども本人と親の高いモチベーション管理能力が求められます。

一般的には、公立中高一貫校対策に強い塾や、通信教育・オンライン講座を併用する方が安全です。

親がしてはいけないNG行動とは?

受験期に親がついやってしまいがちな「NG行動」を知っておくこともとても大事です。

避けるべきNG例は以下です。

- 子どもを他の子と比べる

- 過干渉・指示ばかりして自主性を奪う

- イライラを態度に出してプレッシャーをかける

- 結果だけを求めてプロセスを評価しない

- 親自身が情報に振り回されて不安定になる

受験は子どもが主役です。

親は、あたたかく支えながら「信じて見守る」存在でいることが、何よりのサポートになります。

まとめ

合格する子の共通点と家庭でできる対策

ここまで紹介してきた内容をまとめると、

公立中高一貫校に合格する子の共通点は、

- 高い思考力・表現力・課題解決力

- 学びに対する強い意欲と好奇心

- 安定した生活リズムと体調管理力

これらを育てるために、家庭でできる対策は、

- 小4・小5から基礎をじっくり育てる

- 日常生活で対話を増やし、考える力を鍛える

- 塾や教材、過去問対策を適切に活用する

- 親が子どもを信じ、支え続ける姿勢を持つ

これらを意識していけば、受験だけでなく、その後の6年間の成長にもつながります。

親子で一緒に成長する受験を目指そう

公立中高一貫校受験は、単なる「合格・不合格」を争うものではありません。

親子で一緒に学び、悩み、乗り越えていく「成長のプロセス」です。

子どもにとっても、親にとっても、人生にとって大きな財産になる経験になります。

焦らず、比べず、自分たちのペースで前進していきましょう。

コメント