近年、中学受験の低年齢化がみられます。早く塾に入れて、早めに合格のレールに乗せる方針です。この方針とはちがい、塾に通わずに中学受験をするご家庭もあります。

どちらが良いというのはありませんが、それぞれの方針によって効果的な方法があります。

そこで今回の記事では、塾に通わずに

家庭学習で中学受験を成功させるにはどうすればいいかをお伝えします。

※関連記事:塾なし中学受験におすすめの教材(算数、国語、理科、社会、作文)

【以下は難関中学受験に強いZ会へのリンクです。リンク先で資料請求ができます】

Z会 中学受験コースの案内

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

塾なし中学受験の対策法

家庭学習で中学受験対策をするには、気を付けるほうがいいポイントがいくつかあります。

そのポイントやおすすめの学習方法を紹介します。

※関連記事:【中学受験】家庭でできる「算数の伸ばし方」

※関連記事:【中学受験】国語の勉強法と入試出題傾向を解説

親子で学習計画を立てる

まずは、計画的な学習スケジュールを立てることが重要です。

※関連記事:親によるスケジュール管理と勉強時間の生み出し方のコツ

科目ごとに週間や月間の目標を設定しましょう。

進捗状況を日ごと・週ごとに確認することで無理なく学習を進めることができ、状況に応じて計画を修正しやすくなります。

【計画作成と進捗確認のポイント】

「週ごと」の予定を立て、「週ごと」に進捗を確認するのがポイントです。

子どもにスケジュールを調整させる練習ができ、自主性や責任感を育てることにもつながります。

| 日ごと | 週ごと | 月ごと | |

| 計画を立てる | ◎ | 〇 | |

| 計画の進捗を確認する | 〇 | ◎ | (〇) ※軽く確認する程度で十分です |

計画に学習内容を詰め込み過ぎない

計画は柔軟であるべきで、子供のペースに合わせつつ進めましょう。

希望をすべて詰め込んだ理想的な計画を立てると上手くいきそうなワクワクした気持ちになれますが、実践するのが大変で挫折しがちです。

計画に入れる内容はやや少ないくらいがちょうどいい

親からみて「少し足りないかな…」と感じるくらいの量やペースでの計画にしましょう。

様子をみて、子どもがもっとできそうなら増やしていくほうが長期的にうまくいきやすいです。

【計画作成と修正のポイント】

子どもに主体的な学習を促す

家庭学習では、子どもの「自分で学ぶ意欲」を高めることが重要です。

興味を持てるような教材や学習方法を導入し、単なる暗記に偏らず理解を深める学習を心がけましょう。

例えば、図鑑をみると身の回りの虫や植物、天体に興味を持ちやすくなりますし、イラストや写真が豊富に載っている教材を使うと印象に残りやすくなります。

受験算数の図形問題を得意にするパズル教材もあります。

家庭学習だからこそ「学習の幅」を大きく広げられるというメリットがあります。

※関連記事:中学受験算数で図形を得意にできるおすすめパズル教材

※関連記事:中学受験生におすすめの図鑑(理科、社会、国語、算数):低学年~高学年まで

【主体性を伸ばすコツ】

- 子どもに「学力アップの最短距離」を進ませようとしない

- 子どもが興味を持つ「きっかけをつくるところまで」で親の役割は十分果たせている

親子で質問やディスカッションを活用

受験をされるときこそ親子でのコミュニケーションを大切にしましょう。

子どもが分からないと感じたときにはヒントを出しながら質問してあげ、子どもが分かっている問題では子どもに解き方を説明してもらいます。

こうすると問題の解き方や単元についての理解を深められます。

また、中学受験では「思考力」「判断力」を問う問題も多く出されます。

ニュースを一緒にみて「あなたはどう思う?どうしてそう思う?当事者ならどうする?」と質問してあげると、思考の切り口を増やし、判断するための論理性を伸ばしてあげられます。

ディスカッションを通じて、子どもの考えを引き出し、自分なりの解釈や意見を形成できるようにサポートしましょう。

【思考力・判断力を伸ばす質問】

- 「どうして?」

- 「本当に?」

- 「もしあなたが~ならどうする?」

集中しやすい学習環境の整備

良好な学習環境を整えることも成功の鍵です。

小学生はちょっとしたことで集中が途切れてしまいがちです。静かで明るい場所、必要な学用品の整理、快適な椅子や机の用意などが重要です。

快適な環境で学ぶことで、子どもはより集中しやすくなります。

※関連記事:勉強の集中力を高める方法とおすすめアイテム

インタラクティブな学習ツールの活用

インターネット上には、無料で利用できる教育アプリやウェブサイトが充実しています。これらのツールを上手に取り入れることで、子供は自分のペースで学び、同時に親も進捗状況を確認できます。

ただし、信頼性のあるツールを選び、適切に活用するよう心がけましょう。

※関連記事:塾なし中学受験の新戦略:通信教育と市販教材で合格へのスマートな道

定期的な模試受験で自己評価と目標設定

子どもには、定期的に模試を受けさせましょう。

自分では「できた!」「もう大丈夫!」と感じていても、テストを受けると間違えてしまうことがよくあります。

模試を定期的に受けて(2か月に1度くらい)、自己評価をする習慣を身につけさせましょう。

模試で理解度を確認できたらその後の学習計画も立てやすくなりますし、次の模試に向けた目標も意識しやすくなります。

理科・社会を得意にしておく

「中学受験といえば算数」というイメージがあるかもしれませんが、算数は得意・不得意が大きく分かれる科目です。算数があまり得意ではない子も、理科や社会で高得点を取れれば算数のビハインドを十分に補えます。

3科・4科受験をする場合には理科や社会が合格のカギになります。

ただ、中学受験の理科・社会は覚える内容が非常に多く、小学生にとってかなり大変です。語呂合わせで覚える、日本地図や歴史の年表をリビングに貼るなど、工夫しながら勉強を進めてみてください。

※関連記事:【中学受験】理科の便利な覚え方と語呂合わせの一覧

※関連記事:【中学入試理科】基本問題の一問一答

※関連記事:歴史の年号語呂合わせ一覧

※関連記事:【中学受験】歴史の流れを時代別に解説

中学受験家庭での親子のコミュニケーションの取り方

家で勉強をさせていると、勉強時間になってもグズグズしてなかなか勉強に取りかからないときや、勉強中に気が散っていてまったく進まないときもあります。

中学受験をする子どもが勉強を嫌がることはよくあることです。そんなときの対処法をいくつか紹介します。

勉強を嫌がる原因を知る

子どもが勉強を嫌がったときは、まず原因を理解しましょう。

子どもに対話を促し、何が嫌なのか、どうして勉強が苦手なのかを聞いてみてください。その上で、一緒に解決策を見つけることが重要です。

勉強が嫌な理由を聞くコツ

「聞く」というスタンスに徹してみましょう。

「それならこうしよう」と提案すると、子どもによっては「親から強制された」と感じてしまって逆効果になるときもあります。

目標を再確認する

子どもと一緒に目標をあらためて確認しましょう。

受験に向けての目標や将来の夢を再確認することで、子どもは勉強の重要性や意義を理解しやすくなります。

目標が明確な場合、モチベーションも向上しやすいです。

目標を再確認するときのポイント

「子どもが志望校に合格したいというがんばりを親は応援している」という気持ちを伝えるようにしましょう。

「この学校に行きたいんでしょ!だったらがんばろうね!」と伝えると、「自分で決めたんだからがんばれ」と言われているような気になる場合があります。

「がんばるなら応援する!」とポジティブな雰囲気を守りましょう。また、すぐに子どもが行動を変えなくてもしばらく見守ってみてください。

興味を引く学習方法を導入

子どもが問題集を嫌がるようになったら、子どもの興味を引くような学習方法や教材を取り入れてみてください。

例えば、興味を持っている科目やテーマに関連する本を読んだり、科学実験のイベントに参加してみたり、問題集を別のものに変えてみたりすると子どもが前向きになるときがよくあります。

休憩を取り入れる

長時間の勉強が続くと疲れがたまり、モチベーションが下がることがあります。

定期的に休憩を挟み、リフレッシュする時間を確保しましょう。休憩を通じてリラックスした状態で学習できると、効率的に取り組めます。

また、毎週日曜は遊ぶ日にするなど、定期的に勉強から離れる時間をつくるのも効果的です。

ただし、ゲームやSNSのような「ハマって抜け出せなくなるもの」は絶対避けましょう。休憩どころではなく、ゲームやSNSがメインの日常生活になりやすいです。

ポジティブなフィードバックを与える

子どもが頑張ったときや理解したときには、ポジティブなフィードバックを与えましょう。ほめ言葉や感謝の意を伝えることで、子どもは自信を持ち、やる気がアップします。

いくら勉強しても成績が上がらない、問題集をむずかしく感じるといった場合でも、「以前なら解けなかったのに今は解けるようになった問題」が必ずたくさんあります。

それを親子で一緒にみると勉強の成果を感じられて子どもが自信を持ちますし、親もほっとひと安心できます。

規則正しい生活習慣を整える

勉強をイヤがるようになる子のなかには、日常生活が以前にくらべて不規則になっている子も多いです。

規則正しい生活習慣は、健康的な学習環境を整える助けになります。十分な睡眠やバランスの取れた食事は、集中力や学習意欲に影響を与えるため、重要です。

起きる時間・寝る時間を平日も週末も一定にするだけで(変化を1時間以内にする)、体内のリズムが整いやすくなり集中力や意欲の向上がみられるようになります。

子どもが勉強を嫌がるときは、一方的に強制するのではなく、子どもの意見を尊重し、協力して解決策を見つけることが重要です。

楽しい学習環境を整え、ポジティブな雰囲気でサポートすることで、子どものモチベーション向上につなげましょう。

※関連記事:中学受験で有利な子の特徴

親は子どものサポート役をする

中学受験では主役はあくまで子どもです。親はサポート役(≒演出家)をしましょう。

勉強するのも、模試を受けるのも、入試を受けるのも子ども本人です。

勉強をなかなかはじめない子どもの様子には誰しも強い焦りや不安を感じます。ですが、ここはグっとこらえて「どう演出したら子どもは入試という舞台で輝くか?」を演出するのを楽しみましょう。

思い通りに動いてくれないのが普通です。むしろ、子どもの様子に「おっ!そうきたか!」と無理にでも楽しみ、次の動きを見守ってみましょう。

塾なしで中学受験対策をする理由

中学受験対策では塾に通う人のほうが多いですが、塾なしを選択するご家庭も増えてきています。

どういう場合に塾なしを選ぶのがまとめました。

受験費用のコントロール

1つ目は、受験対策にかかる費用を抑えたい場合です。

大手中学受験塾の費用は4-6年生の3年間で250-300万円ほどになります。

※関連記事:中学受験の塾費用はいくらかかる?

家庭学習メインにするとこの費用を何分の1に抑えられます。

近所に良い塾がない

中学受験専門の塾が「子どもがひとりで通える範囲内」に見当たらない場合もあります。5-6年生で毎週4-6日通塾が必要ですから、親の送迎が不可欠だと家族の負担が相当大きくなってしまいます。

5-6年生から塾なしに切り替える

最初は塾で対策をしていて、成績不振や塾とのトラブルなどで塾なしに切り替えるケースも少なくありません。

塾と子どもの相性はどうしても合わない場合もあります。学年が上がると勉強のプレッシャーも強くなります。

塾の模試の最中に「もどしてしまって」、集団塾をやめた話もいくつか聞きました。

5年生や6年生から塾なしに切り替える子もおり、塾のカリキュラムの進行状況次第ではその後の対策も十分可能です。

※関連記事:中学受験生が6年生で転塾するのは大丈夫か

効果的な中学受験志望校の選び方

家庭学習のみで中学受験する場合、最後に困るのは「志望校選び」ではないでしょうか。

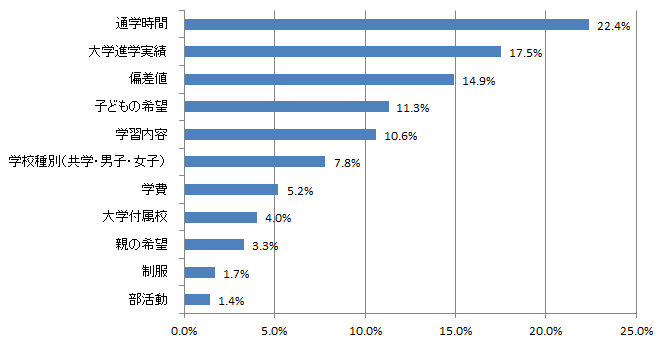

志望校選びはさまざまな観点から行います。下記のグラフは志望校を決めた理由を調査した結果です。

- 1番多い理由は通学時間

- 2番目に多い理由は大学進学実績

- 3番目に多い理由は偏差値

という結果です。

1つの理由だけで志望校を決めることはあまりなく、

上記のグラフにあるような「通学時間」「進学実績」など複数の項目を総合して決めることが多いです。

※関連記事:【中学受験】志望校はいつまでに・どうやって選ぶ?おすすめの決め方を紹介します!

片道1時間以内にする

6年間の行き帰りを考えると、片道1時間以内圏内にある学校がおすすめです。

毎日宿題が出ますし、次の日の予習や単語テストを毎日課している学校も多いです。

片道1時間で1日往復2時間かかります。それ以上に時間がかかると、勉強量や睡眠時間に影響が出てくるかもしれません。

合格実績は「合格者数の多い大学」をみる

志望校を選ぶときに、その学校の合格実績は気になります。

合格実績は「1番合格者数の多い大学名」を確認するようにしましょう。

学校のHPや学校説明会の資料には医学部や難関国公立大など、

「目立つ大学」が大きく載っています。

- 「医学部医学科10名合格」

- 「東大5名、京大5名」

などとあれば、県内1-2番手の中高一貫校でしょう。

ただし、その合格実績は学年トップクラスの一握りの生徒だけです。大半の生徒は「それ以外」の大学に合格しているのが普通です。

医学部医学科に行かせたいご家庭はともかく、そうでなければ一部の合格実績にあまり注目しないほうがいいかもしれません。

入学後に成績が真ん中辺りに落ち着くと、「目立つ大学」はかなり遠くなります。

中高一貫校は生徒の学力幅が非常に大きく、

トップの生徒たちと真ん中辺りの生徒は偏差値が15ほど違います。

例えば京大5名合格の中高一貫校でも、

「1番合格者数の多い大学」はその3ランクくらい下の大学です。

「1番合格している大学を参考にして、チャンスがあればトップも狙う」ほうが現実的です。

また、看護への進学を希望することもよくあります。

そうなりそうなら場合は、「医療系の大学・短大・専門学校」に合格者を多く出しているかどうかも確認しておきましょう。

医療系に合格者数が多い中高一貫校は、指定校推薦の枠をたくさん持っていることが多いです。

中学受験に塾に通うメリット・デメリット

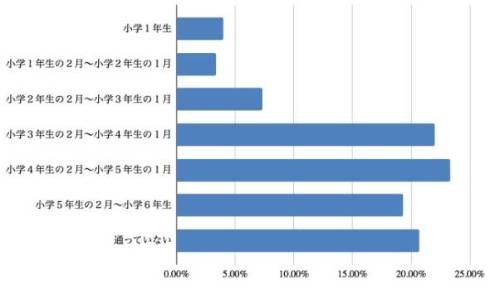

中学受験対策のためにみんな塾に通うのかというと、そうでもありません。下記の表をご覧ください。

2022年に偏差値60以上の私立中学に通っている人を対象に、中学受験で塾にいつ頃通い出したかを調査した結果です。小学校3、4年生で通塾を開始する人が多い一方で、塾に通わずに中学受験をした人も20.7%もいました。

※関連記事:中学受験の塾費用はいくらかかる?:家庭教師・通信教育との費用比較と塾代を抑える方法を紹介

塾に通うメリット

中学受験で塾に通うメリットは下記の4つあります。

- カリキュラムがある

- 周囲の雰囲気でモチベーションをアップさせる

- 勉強がうまくいかないときの改善策をみつけられる

- 中学受験の最新情報や中学校の雰囲気を教えてもらえる

※関連記事:いつから塾に通う?知っておくべき「塾の選び方」

カリキュラムがある

塾の強みはなんといってもカリキュラムです。

いつまでにどこまで勉強すればいいか、そのために今何を勉強すれば良いかが定まっています。

そのカリキュラムについていければ志望校合格の可能性は高くなりますし、ついていくのが難しければ復習をしたり志望校変更を検討するなど、必要な対応を取りやすくなります。

モチベーションアップ

塾にはほかの小学生もたくさんいます。クラスメートががんばっているので、刺激を受けて「自分もがんばろう!」という気持ちになれます。

まだ小学生ですから、1人で勉強しつづけるのは簡単ではありません。気持ちがダレてきたり、わからない問題につまったりして、勉強がはかどらないときも出てきます。

そうしたときに同じように中学受験をする仲間がいると励みになります。

勉強がうまくいかないときの対策を相談できる

勉強していると、上手く成績が上がらない時期もあります。

1人だとどうすればいいかを自分で考えて対策しないといけませんが、塾に通っていれば塾の先生に相談できます。

自習に呼んでくれる、補習対応をしてくれるなどの具体的な対策を取ってくれることが多いです。

中学受験の最新情報の提供

塾には中学受験の情報が集まっています。

個人でネットや口コミを使って情報を収集できますが、限界があります。

塾であれば入試日程の変更や有利になる入試日程の立て方なども教えてくれます。

塾に通うデメリット

メリットばかりではなく、通塾にはデメリットも発生します。

- カリキュラムについていけないことが多い

- 志望校合格に必要ない勉強も多い

- 復習したい内容を復習する時間を持ちにくい

- 費用がかかる(年間70-90万円)

カリキュラムについていけない

カリキュラムは塾の大きなメリットですが、そもそもついていくのが大変です。相当な勉強量や難易度を要求されます。

どれほどすばらしい計画でも、実行できなければ机上の空論です。

志望校合格に必要ない勉強も多い

塾のカリキュラムは必ずどこかの中学校の入試に合わせてつくられています。

その中学校が自身の志望校であれば良いのですが、そうでない場合にはカリキュラムに不要な勉強内容も多数含まれています。

特に5-6年生になると入試実践演習が多くなるため、ほかの子には必要でも自分には必要ない問題演習も何割かあります。

入試が近づいてきている時期に、必要とはいえない問題を解くのに時間を割くのは少しもったいないです。

復習の時間を持ちにくい

5-6年生になると、得意不得意な科目や単元が人によってかなり異なります。それぞれの定着状況に合わせて復習の時間を多く取る必要があります。

ところが、塾では毎日たくさんの宿題が出ます。それらをすべてやり遂げようとすると宿題をするのでいっぱいいっぱいになってしまい、自分のための復習に時間を回しにくくなります。

費用がかかる

中学受験塾は一般的にかなり高額です。

4-6年生の3年間で、首都圏なら250-300万円、関西圏も250万円前後は必要です。

それだけの費用を出して、さらに私立中学入学後6年間の授業料もあります。

※関連記事:中学受験の塾費用はいくらかかる?

まとめ

いかがでしょうか。中学受験は進路の1つとして定着しています。だからこそ、受験の仕方は多様化してきています。

今回の記事では市販の問題集をベースに親ができることをお伝えしました。進研ゼミやZ会などのタブレット学習を活用すると、もっと便利に実践できるようになるはずです。

①入試問題を親子で分析する

②小学校低学年の間に学習習慣をつけておく

③模試も含めた勉強スケジュールを親子で作成・進捗確認する

【以下は難関中学受験に強いZ会へのリンクです。リンク先で資料請求ができます】

Z会 中学受験コースの案内

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント