中学生にとって、室町時代はイメージがわきにくく、テスト勉強が少し大変ですよね。

でもご安心ください!この記事では、室町時代年表のポイントをマスターして、定期テストで高得点を狙うための攻略法をお伝えします。

室町時代を得意にして、社会で点数をかせぎましょう!

※関連記事:鎌倉時代の年表

※関連記事:中学定期テスト必勝!明治時代の年表をマスターする5つのステップと明治時代のテスト頻出ポイント

※関連記事:戦国時代の年表でテストの点数アップ!

室町時代とは?【中学生にもわかる】

室町時代(1336年~1573年)は、足利尊氏(あしかが たかうじ)が幕府を開いたことから始まり、約240年間も続いた時代です。

この時代の中心は「京都の室町」にあったので「室町時代」と呼ばれます。

室町時代のスタート:南北朝時代

室町時代のはじめは、天皇が2人に分かれてしまう「南北朝時代(なんぼくちょうじだい)」がありました。これは、後醍醐天皇(ごだいごてんのう)と足利尊氏が対立したことが原因です。

ポイント:この時期は、「南朝(吉野)」と「北朝(京都)」に分かれて、約60年間も争いが続きました。

室町幕府のしくみ

- 将軍(しょうぐん):足利氏が代々就任(あしかがたかうじ→義満→義政など)

- 管領(かんれい):将軍を助ける役職。今でいう内閣のようなもの。

- 守護(しゅご):地方を治める武士。のちに「守護大名(しゅごだいみょう)」へと力を強めていきます。

このように、将軍と有力な武士(守護大名)が力を持っていたのが特徴です。

室町時代に起きた重要なできごと

| 年代 | 出来事 | ポイント |

|---|---|---|

| 1338年 | 足利尊氏が征夷大将軍になり、室町幕府を開く | 室町時代のスタート |

| 1392年 | 南北朝が合一 | 日本が再び一つの天皇に |

| 1467年 | 応仁の乱 | 全国の大名が戦う時代へ |

| 1543年 | 鉄砲伝来 | ポルトガル人が種子島に鉄砲を伝える |

| 1549年 | キリスト教伝来 | フランシスコ・ザビエルが布教を始める |

| 1573年 | 室町幕府が滅ぶ | 織田信長によって終わりを迎える |

このように、室町時代は戦いが多く、文化や貿易が発展し始めた時代でもあります。テストでは「室町幕府のしくみ」「南北朝の動乱」「応仁の乱」などがよく出題されるので、しっかり覚えておきましょう!

よく出る重要用語を分かりやすく解説!

南北朝の動乱(なんぼくちょうのどうらん)とは?

どんなできごと?

「南北朝の動乱」は、日本に天皇が2人いた時代のことです。

1336年、「後醍醐天皇(ごだいごてんのう)」と「足利尊氏(あしかがたかうじ)」が対立し、天皇が2つに分かれました。

| 陣営 | 場所 | 主な人物 |

|---|---|---|

| 南朝(正統とされる) | 吉野(奈良) | 後醍醐天皇、その子孫 |

| 北朝(幕府が立てた) | 京都 | 足利尊氏が立てた天皇 |

ポイント:

- 約60年間、南朝と北朝が争った。

- 最後は、1392年に足利義満(よしみつ)が南北朝を統一して終わる。

定期テスト対策の覚え方:

南は正統、北は幕府の支援!→「南朝=本物の天皇、北朝=幕府が立てた天皇」

応仁の乱(おうにんのらん)とは?

どんなできごと?

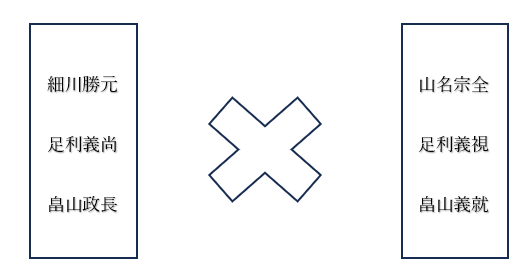

1467年に始まった「京都を中心とした大きな内乱(ないらん)」です。将軍の後継ぎ争いや、有力な大名同士のけんかが原因でした。

| 西軍 | 東軍 |

|---|---|

| 山名宗全(やまな そうぜん) | 細川勝元(ほそかわ かつもと) |

応仁の乱は11年間も続き、京都は焼け野原になりました。

ポイント:

- 応仁の乱をきっかけに、将軍の力が弱まり、大名が勝手に戦い始めるようになった。

- これをきっかけに始まったのが、戦国時代です。

定期テスト対策の覚え方:

「応仁の乱 → 戦国時代のスタート」

室町時代の分かりやすい年表

| 1338年 | 足利尊氏が征夷大将軍に任命され、室町幕府を開く |

| 1392年 | 将軍・足利義満が南北朝合一をする |

| 1404年 | 勘合貿易がはじまる (明との貿易がはじまる) |

| 1428年 | 正長の土一揆が起こる |

| 1438年 | 永享の乱が起こり、鎌倉公方と関東管領が争う |

| 1441年 | 嘉吉の乱(変)が起こり、将軍・足利義教が暗殺される |

| 1457年 | コシャマインの戦いが起こる(アイヌとの戦い) |

| 1467年 | 京都で応仁の乱が起こる(~1477年) |

| 1493年 | 明応の政変が起こる (将軍・足利義材が追放される) |

| 1543年 | 種子島に鉄砲伝来 |

| 1549年 | キリスト教が日本に伝わる (フランシスコ・ザビエルが日本にやってくる) |

| 1560年 | 織田信長が桶狭間の戦いで今川義元に勝つ |

| 1568年 | ・織田信長が足利義昭を擁立して京都に入る ・足利義昭が将軍に就任する |

| 1570年 | ・織田と徳川の連合軍が姉川の戦いで浅井と朝倉の連合軍に勝つ ・石山本願寺と織田信長の戦いがはじまる |

| 1571年 | 織田信長が比叡山焼き討ちを行う |

| 1573年 | 織田信長が将軍・足利義昭を京都から追放する |

歴史年表の見方

まずは室町時代の年表の基本的な知識を確認しましょう。

年表は時系列で歴史の出来事を整理したものですが、その中でも特に重要なポイントを見逃さないようにしましょう。

年表の基本構造を知る

年表は、「年号・出来事」の順に時系列で表示されています。

たとえば、年表中に「1392年 南北朝統一」とあれば、「1392年に南北朝が統一された」という意味です。

年表から出来事のつながりを理解する

数字だけでなく、各出来事や人物には背景や関連情報があります。それらをしっかりと理解することで、年表を単なる数字の羅列ではなく、ストーリーとして捉えることができます。

年表の覚え方を工夫する

年表を覚えるときには、ただ単に暗記するだけでなく、工夫してしてアプローチすることが大切です。

語呂合わせにする、同じ人物が出てくる出来事だけまとめるなどすると、記憶に残りやすくなります。

自分で時系列のメモを作成する

教科書などを見ながら年表中の出来事や人物名にメモを書き入れて、覚えるべき情報を追加しておきましょう。

この記事の後半にも戦国時代の年表と解説を載せています。

色分けやアイコンの使用など、視覚的な要素を取り入れることで記憶の定着が良くなります。

乱が発生したときの将軍を確認する

室町時代では何名かの将軍を覚えておく必要があります。

どの将軍のときに何が(どの乱が)起こったのかを覚えるようにしましょう。

年表を使うテスト勉強法

年表を使うと重要な出来事や人物に関連するキーワードが分かります。いつ・何があったかだけでなく、キーワードも一緒に覚えると情報の整理がしやすくなり、テストで思い出しやすくなります。

年表の理解を深める

単なる暗記だけでなく、年表の背後にあるストーリーや意味を理解することで、テスト対策がより効果的になります。

出来事の背後にあるストーリーを知る

年表に書かれた出来事がなぜ起こったのか、その背後にあるストーリーや背景を想像してみましょう。南北朝統一が1392年、応永の乱で大内義弘が滅ぼされたのが1399年、日明貿易の開始が1401年です。

ここから、将軍・足利義満が国内をまとめあげていき、邪魔者(大内氏など)を排除し、国内から国外へと活動の幅を広げていく様が見て取れます。

ここから、足利義満は権力のある将軍だったと分かります。

このように、年表をみながら出来事のつながりを想像すると歴史の流れを把握しやすくなります。

友だちや家族に話してみる(アウトプットする)

友だちや家族に年表中の出来事を話してみましょう。「誰かに話すのは恥ずかしい」という人は、「誰かに話しているつもり」で頭のなかで説明してみるだけでも十分です!

アウトプットすると、読んでメモを取るだけでは気づかなかった関連性に気づきやすくなります。しかも、頭のなかが整理されるので記憶に定着しやすくなります。

問題集を使って覚える

テストが近づいてきたら問題集を使って勉強しましょう。

歴史の定期テストはパターン化されており、問題集を使っての勉強が非常に効果的です。

年表を思い出しながら解く

問題を解くときには、年表を頭に思い浮かべながら解きましょう。

問われている出来事の前後関係も思い出しながら解くことができ、知識の整理と定着を同時並行できます。

クイズ形式で解く

問題を解けるようになったら、解答を見ながらクイズ形式の問題を作ってみましょう。

例えば解答に「織田信長」と書いてあれば、「織田信長が今川義元を破ったのは何の戦い?」のように問題を作ります。

年表を使って情報を整理して頭に入れておくと、問題だけでなく解答・解説もテスト勉強に使えて、学習効果を高められます。

複数の問題集を併用する

学校のワーク以外に市販の問題集を1冊併用しましょう。

問題集が違うと問題の出され方も変わります。同じ範囲を別の切り口から問う問題で解きなれておくと、記憶の定着が良くなります。

室町時代でテストによく出るポイントの解説

室町時代の範囲で定期テストに良く出る範囲を解説します。

先ほどの年表どおり時系列で説明しています。年表をみながらストーリー仕立てで覚えておきましょう。

室町時代はいつからいつまでか

まずは室町時代の基本的な知識を確認しましょう。

室町時代は1336年から1573年頃までの時期です。この時代には様々な出来事や文化が花開きました。

1336年 – 室町幕府の成立

室町時代は、足利尊氏が室町幕府を開いたことからスタートします。これが室町時代のスタートです。

さらに足利尊氏は1338年に征夷大将軍に任命されています。

1336年 – 1392年 – 南北朝の争い

室町時代初期には、南北朝の争いが起こりました。後醍醐天皇が足利尊氏との争いに負けて吉野に逃れ、南朝をたてました。

北朝と南朝が日本を二分する中、室町幕府は北朝方にありましたが中立的な立場をある程度保ちつつ、統一を試みました。

1392年 – 南北朝合一

1392年、南朝が北朝に吸収される形で北朝と南朝が合一します。仲介したのは将軍・足利義満です。

以降、北朝の皇族が天皇になります。

1467年 ~1477年 – 応仁の乱

室町時代中期には、幕府内部の対立が激化して応仁の乱が勃発しました。これが後の戦国時代へと続く重要な出来事です。

応仁の乱の中心人物(人間関係)

応仁の乱の中心人物は管領・細川勝元と山名宗全です。この二人の権力争いに将軍の後継者争いや地方の争いが加わりました。

下剋上のはじまり

応仁の乱や北条早雲以降、「身分が下の者が上の者を実力で倒す風潮」=「下剋上」が世の中に広まりました。

(↑ここ、記述問題によく出ます)

1477年 – 足利義政の死

室町時代の将軍であった足利義政が亡くなり、室町幕府はさらに混乱します。幕府の権威が低下し、各地の武将たちが自立し、独自の領土を持つようになりました。

戦国大名の誕生

この頃から下剋上で支配地域を広げる「戦国大名」が誕生しはじめます。

室町幕府から任命された守護の配下だった武将(守護代、地侍など)が軍事力をつけて守護をたおし、その地域を実力で支配します。これが戦国大名です。

なお、守護だった武将がそのまま実力をつけて地域を支配すると「守護大名」と呼ばれます。武田家や今川家などがその代表格です。

1543年 – 種子島に鉄砲伝来

九州の種子島(たねがしま)に鉄砲が伝来します。

それまでの戦いは槍や弓矢が中心で、決着がつかない戦いも多かったのです。

鉄砲の威力はそれまでの武器よりはるかに強く、勝敗が早く決まるようになりました。

これにより、天下統一が早まったと言われています。

1549年 – キリスト教伝来

この年、フランシスコ・ザビエルが九州に上陸し、キリスト教の布教をはじめました。

当時のキリスト教布教はヨーロッパの国々との貿易とセットで行われており、キリスト教に改宗して外国の強力な武器を手に入れる大名(=キリシタン大名)も多数でました。

1568年 – 織田信長が足利義昭を擁立して京都に入る

織田信長が足利義昭とともに京都に入ります。足利義昭は将軍に就任し、織田信長は将軍の権威も借りて全国の大名に対して有利な立場に立ちます。

ところが反信長勢力が結成されて(朝倉氏と浅井氏、石山本願寺など)、織田信長は苦境に立たされます。

のちに、将軍・足利義昭も織田信長に対抗する勢力に味方するようになります。

1570年 – 姉川の戦いが起こる

反信長勢力である朝倉・浅井連合軍を織田・徳川連合軍が姉川の戦いで破ります。

この戦いで朝倉・浅井連合軍は力を失い、逆に織田信長は力を盛り返します。

1573年 – 信長の足利義昭追放

織田信長は室町幕府の将軍であった足利義昭を京都から追放し、実権を完全に握りました。これにより、信長はその後も勢力を拡大していきます。

この頃が室町時代の終わりとされています。

(もう少し後までを室町時代とする考え方もあります。)

室町文化の重要ポイント

室町時代は文化や芸術が栄えた時代でもあります。能や茶道、禅などが発展しました。

北山文化(足利義満の時代)

3代将軍・足利義満のころに栄えた文化を北山文化と言います。

公家文化と武家文化がまざった文化で、優美で力強いのが特徴です。

鹿苑寺金閣がその代表的な文化的建築物です。

| 能(能楽) | 観阿弥・世阿弥 |

| 狂言 | 猿楽など |

東山文化(足利義政の時代)

8代将軍・足利義政のころに栄えた文化を東山文化と言います。

わび・さびを特徴としており、慈照寺銀閣が代表的な建築物です。

| 侘茶(わびちゃ) | 村田珠光(じゅこう) |

| 水墨画 | 雪舟 |

| 大和絵 | 土佐光信(土佐派)、狩野正信、狩野元信など |

| 建築様式 | 書院造 |

| 枯山水 | 竜安寺石庭 |

| 御伽草子 | 浦島太郎、一寸法師など |

| 連歌 | 宗祇(そうぎ) |

室町時代の一問一答

室町時代の流れが分かってきたところで、練習のために一問一答を解いてみましょう。

(1)1392年に南北朝を統一した将軍は誰ですか。

(2)1467年に京都で起こった大きな戦乱を何といいますか。

(3)以下の出来事を、起こった順に並び替えてください。

A:日明貿易がはじまる

B:種子島に鉄砲が伝来する

C:嘉吉の変が起こる(将軍・足利義教が暗殺される)

解答

(1)足利義満

(2)応仁の乱

(3)A→C→B

A:1392年、B:1543年、C:1441年

歴史の流れを学べる本・参考書

最後に、歴史の流れを勉強しやすい本や参考書を3冊紹介します。

『中学社会 スーパー歴史年表』

問題集に答えを書き込みながら年表を仕上げていくスタイルです。

自分で書いていくので頭に残りやすいです。

中学社会 スーパー歴史年表 (シグマベスト)

出版社:文英堂

『中学 マンガとゴロで100%丸暗記 歴史年代』

年号を語呂合わせで覚えられる参考書です。

年号を覚えるのが苦手な中学生に人気です。

中学 マンガとゴロで100%丸暗記 歴史年代 (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

『中学社会 歴史年表書きこみノート』

こちらも年表に書き込みながら覚える方式です。

秀逸なのが、イラストや資料をふんだんに掲載してくれている点です。

「文字だけだと覚えづらい!」という人も視覚的に覚えられます。

中学社会 歴史年表書きこみノート

出版社:学研プラス

まとめ

いかがでしたか?中学生向けに室町時代の年表を使ってテスト勉強する方法を紹介しました。

ただ年表を覚えるだけでなく、その出来事の裏にあるストーリーや文化を理解することで、テスト勉強がしやすくなります。

ぜひこれらの方法を活用して、歴史の知識を身につけてくださいね。高得点を取れることを祈っています!

定期テストに向けてもっと勉強したい人向けに、下記の記事で一問一答問題をたくさん解けます。

室町時代の一問一答

コメント