物部守屋は古墳時代末期の大連として、仏教受容を巡り蘇我氏と激しく対立した歴史的な人物です。

本記事では、仏教論争の背景や物部守屋の役割、氏姓制度との関係を詳しく解説します。高校生の日本史テスト対策に役立つ内容をお届けします。

参考:NHK高校講座 文字と画像で見る | 第3回 大和王権と古墳文化 | 日本史

物部守屋とは?古墳時代末期の政治家とその役割

物部守屋(もののべのもりや)は古墳時代末期の大連(おおむらじ)であり、当時の日本の宗教や政治に大きな影響を与えた人物です。

仏教受容を巡る蘇我氏との対立は、後の飛鳥時代の国家形成にもつながる重要な歴史的出来事です。

物部守屋の基本情報|蘇我氏との対立と大連としての地位

物部守屋は古墳時代末期の大連で、氏姓制度における最高位の役職を持つ物部氏の一族です。

彼は仏教受容に反対し、神道を重視した宗教的・政治的保守派でした。蘇我馬子と激しく対立し、仏教論争の中心人物として知られています。

→ ポイント: 「大連」としての地位が彼の影響力を支えた。

氏姓制度と物部氏|大連の地位が示すもの

物部氏は氏姓制度のもと、大連という高位の姓を持つ大豪族でした。

物部氏は軍事技能を通じて朝廷に仕える最高位の豪族で、強い権力基盤をにぎっていました。

彼らは天皇に仕えながら神道を重視し、仏教の受容に反対しました。物部守屋はその思想を代表する人物で、政治と宗教の対立の象徴となりました。

→ ポイント: 神道と仏教の対立が日本初の宗教論争を引き起こした。

なお、氏姓制度については以下の記事でくわしく解説しています。

【高校日本史】古墳時代の氏姓制度を分かりやすく解説|定期テストや大学入試対策向け

まとめ

- 物部守屋は古墳時代末期の大連として政治的に大きな影響を持つ人物。

- 氏姓制度に基づき、物部氏は高位の家柄として中央政治に関与した。

- 宗教的には神道を守る立場をとり、仏教受容に強く反対した。

仏教論争と物部守屋の最期|蘇我氏との激しい争い

仏教論争は、古墳時代末期の日本初の宗教的対立として重要です。この対立は物部守屋と蘇我馬子の氏族間の権力争いでもあり、587年の戦い(丁未の乱:入試には出てきません)によって物部守屋は滅亡します。

仏教論争の背景|日本初の宗教対立の始まり

538年に百済から仏教が伝来すると(『上宮聖徳法王帝説』)、物部氏は「神道の信仰体系を維持すべき」と主張し仏教に反対。

一方、蘇我氏は仏教を支持し、中央集権体制の強化に役立つと考えました。この対立が日本初の宗教論争を引き起こしました。

→ ポイント: 宗教的対立が権力争いと結びつき、国の政治構造を変える契機となった。

587年の戦い|物部守屋の最期と蘇我馬子の勝利

仏教論争が激化し、587年に蘇我馬子率いる軍が物部守屋を討伐しました。この戦いで物部守屋は敗れ、物部氏の権力は消滅。

蘇我氏の勝利により仏教が国家的に受容される流れが生まれました。

→ ポイント: 物部守屋の滅亡が、日本における仏教普及の転機となった。

なお、このとき勝利した蘇我氏も645年乙巳の変で蘇我入鹿の暗殺によって勢力が大きく後退していきました。乙巳の変について、以下の記事で詳しく解説しています。

高校日本史テスト対策:乙巳の変とは?大化の改新との違いを徹底解説

また、この後につづく奈良時代には内乱が頻発し、聖武天皇によって仏教で国を治める鎮護国家体制が取られました。奈良時代の乱については以下の記事でくわしく解説しています。

長屋王の変とは?背景から影響まで徹底解説

藤原広嗣の乱を徹底解説!

橘奈良麻呂の変とは?藤原広嗣の乱や恵美押勝の乱とのつながり、主要人物の解説【高校日本史テスト対策】

764年藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱を徹底解説!

まとめ

- 仏教論争は神道と仏教の宗教対立から始まった。

- 物部守屋は神道を守る立場で蘇我氏に対抗した。

- 587年の戦いで物部守屋が敗れ、仏教が国家に受容されるきっかけとなった。

高校テストで押さえる!物部守屋と関連する重要事項

物部守屋の歴史的意義は、氏姓制度と宗教対立の中での役割にあります。また、蘇我氏との関係を整理することで、テストでの得点に繋げられます。

参考:八尾市『聖徳太子・物部守屋(もののべ の もりや)と八尾』

氏姓制度と物部氏|日本古代社会の仕組み

氏姓制度は、氏族ごとに姓を与えて役職を定める古代日本の仕組みです。物部氏は「大連」という高位の姓を持ち、軍事や政治の分野で活躍しました。この制度が物部氏の影響力を支えていました。

→ ポイント: テストでは氏姓制度の仕組みと物部氏の地位を理解することが重要。

蘇我氏との関係|仏教受容を巡る政治対立

物部守屋と蘇我馬子の対立は、仏教を巡る宗教論争にとどまらず、中央集権国家を目指す蘇我氏と、保守的な物部氏の権力争いとしても捉えられます。

→ ポイント: 宗教論争が政治的な権力闘争と結びついた点が重要。

まとめ

- 氏姓制度は古代日本の政治を支える重要な仕組み。

- 物部氏は大連として高位の地位を持ち、神道を重視した。

- 蘇我氏との対立は、宗教論争と政治的権力争いの両面を持っていた。

物部守屋を効率よく覚えるためのコツとテスト対策

物部守屋に関する知識を効率よく覚えるためには、語呂合わせや人物相関図を活用して情報を整理することが効果的です。

語呂合わせで覚える重要な年号と出来事

「百済の仏に、ご参拝(538)」などの語呂合わせを活用すると、重要な年号と出来事を簡単に記憶できます。

→ ポイント: 年号暗記が苦手な人でも楽しく覚えられる。

日本史の語呂合わせについては、以下の記事でくわしく解説しています。

【大学受験】日本史の年号一覧と覚えやすい語呂合わせ

前後の出来事を年表で確認

物部守屋と蘇我馬子の対立や戦について、前後の出来事を年表でみると流れを把握しやすくなります。

| 年代 | 出来事 |

| 5世紀半ば | 国内各地に大規模な古墳が出現する |

| 507年 | 継体大王(天皇)が近江より迎えられる |

| 527年 | 磐井の乱が起こる |

| 538年もしくは552年 | 百済の聖明王より仏教伝来→崇仏論争 ・『上宮聖徳法王帝説』では538年 ・『日本書紀』では552年 |

| 540年 | 大伴金村の失脚 |

| 587年 | 蘇我馬子・厩戸王が物部守屋をほろぼす |

| 593年 | 推古天皇即位 (聖徳太子が摂政となる) |

なお、以下の記事で古墳時代のさらに詳しい年表を紹介しています。

古墳時代の年表:古墳時代の流れや出来事の解説

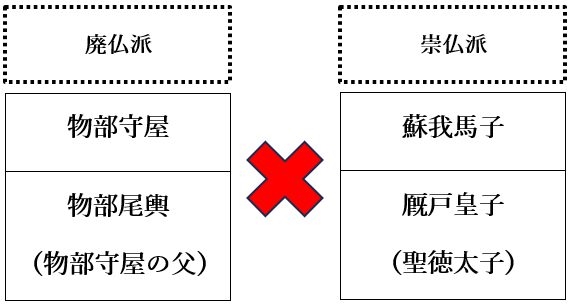

人物相関図で理解する物部守屋と蘇我氏の関係

物部守屋、蘇我馬子、聖徳太子など、歴史上の人物を相関図で整理すると、出来事の流れや背景が視覚的に理解できます。

→ ポイント: テスト前の復習に最適。

まとめ

- 語呂合わせで重要な年号や出来事を覚える。

- 人物相関図で歴史の流れを整理し、関係性を可視化する。

- 効率的な復習法を取り入れ、短時間で理解を深める。

なお、

仏教論争が古墳時代に与えた影響|歴史の転換点

仏教論争は、古墳時代から飛鳥時代への転換点となり、律令国家の基盤を築く重要な出来事でした。

古墳時代から飛鳥時代への流れ

物部守屋の滅亡後、仏教が受容され、飛鳥時代が始まります。この時代には、中央集権国家の基礎が整備され、文化や宗教も大きく発展しました。

→ ポイント: 古墳時代と飛鳥時代をつなぐ転換期として覚える。

なお、飛鳥時代の重要な出来事や人物を以下の記事でくわしく解説しています。

飛鳥時代の出来事と人物を徹底解説|高校日本史テスト対策に役立つ年表とポイント

仏教受容による文化的発展|飛鳥寺の建立

蘇我氏が建立した飛鳥寺は、日本初の仏教寺院であり、仏教文化の象徴です。この寺院の成立が日本の宗教と文化に与えた影響は大きいです。

→ ポイント: 飛鳥寺の歴史的意義を理解することが大切。

なお、飛鳥文化などテストによく出る一問一答問題を以下の記事で紹介しています。

高校日本史の一問一答【飛鳥時代】:飛鳥時代の解説と飛鳥文化・白鳳文化などテストによく出る問題

まとめ

- 仏教論争は古墳時代から飛鳥時代への転換点となった。

- 仏教受容により中央集権国家の基盤が整えられた。

- 飛鳥寺などの文化的遺産が仏教文化の発展を象徴している。

まとめ|物部守屋と仏教論争を理解してテストで得点アップ!

高校日本史の試験対策(定期テスト、共通テスト、大学入試)のに向けて、物部守屋について蘇我氏との仏教論争を中心に解説しました。

テストのポイントをまとめると、以下のとおりです。

- 物部守屋は仏教受容を巡り蘇我氏と対立した大連で、氏姓制度の中で重要な役割を果たした。

- 仏教論争は古墳時代末期の宗教的・政治的変革を象徴し、飛鳥時代の文化発展に繋がった。

- 語呂合わせや相関図を活用し、関連事項を効率的に暗記しよう。

これらのポイントを把握して、テストで高得点をねらいましょう!

コメント