四大公害病とは、日本の高度経済成長期(1950年代~1970年代)に発生した 水俣病、新潟水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病 の4つの重大な公害病を指します。

これらは 産業活動による有害物質の排出によって引き起こされたもので、多くの人々の健康や生活に深刻な影響を与えました。

四大公害病は、被害者による訴訟や社会運動を通じて公害問題として認識され、日本の環境政策の転換点となりました。

これを受けて1967年に「公害対策基本法」が制定され、1971年には環境庁(現在の環境省)が設立 されるなど、環境保護の取り組みが強化されました。

社会全体や政治に大きな影響を与えたため、中学の定期テストや高校入試でもよく取り上げられます。

そこで、この記事では四大公害病についてくわしく解説し、テスト頻出ポイントも解説します。

四大公害病の概要

四大公害病は、発生原因や症状がそれぞれ異なりますが、共通しているのは 企業による有害物質の排出 が原因であることです。

- 水俣病(熊本県水俣市) → メチル水銀による神経障害

- 新潟水俣病(新潟県阿賀野川流域) → メチル水銀による神経障害(発生地域が異なる)

- 四日市ぜんそく(三重県四日市市) → 硫黄酸化物による呼吸器障害

- イタイイタイ病(富山県神通川流域) → カドミウムによる骨軟化症

それでは、それぞれの公害病について詳しく解説します。

水俣病

発生場所と背景

発生場所: 熊本県水俣市(八代海沿岸)

水俣病は1950年代に熊本県水俣市で発生しました。原因は、化学メーカー「チッソ」が工場排水として放出したメチル水銀でした。

このメチル水銀は水俣湾に流れ込み、プランクトン → 小魚 → 大型魚へと生物濃縮され、それを食べた住民が 神経障害 を発症しました。特に漁業関係者や魚を多く食べる住民に被害が集中しました。

主な症状

- 手足のしびれ

- 視野狭窄(視野が狭くなる)

- 言語障害(うまく話せなくなる)

- 運動失調(歩行が困難になる)

- 重症の場合は死亡

また、胎児性水俣病として妊婦が摂取したメチル水銀が胎児に影響を与え、生まれた子どもに先天性の障害が発生するケースも報告されました。

第二水俣病(新潟水俣病)

発生場所と背景

発生場所: 新潟県阿賀野川流域

水俣病と同様に、化学工場(昭和電工)が排出したメチル水銀が原因でした。これが阿賀野川を汚染し、魚介類を通じて住民に影響を及ぼしました。

水俣病とは異なり、新潟水俣病は1960年代に発覚しました。発生地域が異なるため「第二水俣病」と呼ばれています。

主な症状

- 水俣病と同じく神経障害を引き起こす

- 視野狭窄、手足のしびれ、運動機能障害

- 高齢者や漁業関係者を中心に多数の被害者が発生

被害者は裁判を起こし、1995年には企業の責任が認められ補償が決定しました。

四日市ぜんそく

発生場所と背景

発生場所: 三重県四日市市

1955年頃から、三重県四日市市では四日市コンビナート(石油化学工場群)から排出される硫黄酸化物(SO₂)による大気汚染が深刻化しました。

四日市の地形は、工場の排煙が停滞しやすく汚染物質が拡散しにくいため、ぜんそく患者が急増しました。

主な症状

- 慢性気管支炎(せき、たんが続く)

- 気管支ぜんそく(呼吸困難)

- 肺気腫(肺の働きが低下)

特に子どもや高齢者が重症化しやすく、死亡例も報告されました。

1972年に住民側が起こした裁判で、四日市コンビナート企業の責任が認められ、患者に補償金が支払われる判決が出ました。

イタイイタイ病

発生場所と背景

発生場所: 富山県神通川流域

イタイイタイ病はカドミウムによる公害病です。カドミウムは鉱山の排水に含まれており、三井金属鉱業の鉱山から流出したカドミウムが神通川を汚染し、稲作を通じて人体に取り込まれました。

主に50代以上の女性に発症し、骨の激しい痛みを伴うため「イタイイタイ病」と名付けられました。

主な症状

- 骨軟化症(骨がもろくなる)

- 骨折しやすくなる

- 腰や足の激痛(「イタイイタイ」と叫ぶほどの痛み)

- 腎臓障害(尿にたんぱくが多く含まれる)

骨折しやすいため寝たきりになる患者も多く、重症化すると死亡するケースもありました。

1971年、裁判で企業の責任が認められ、三井金属鉱業が被害者に補償を開始しました。

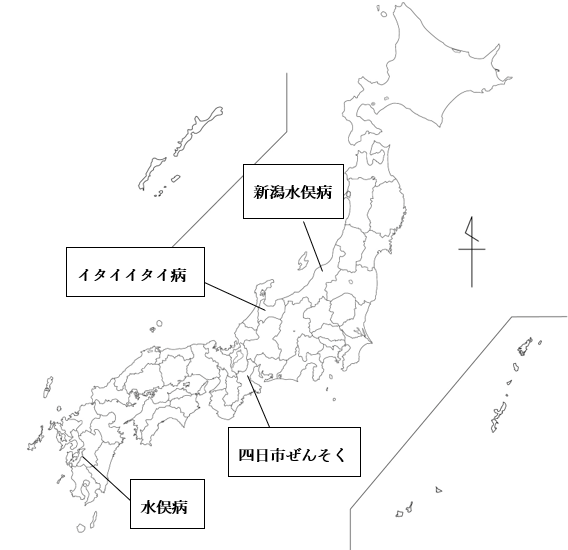

四大公害病の場所(地図)

四大公害病が及ぼした社会的影響

四大公害病は、被害者の苦しみや訴訟闘争を通じて、日本の環境政策や社会の意識に大きな変化をもたらしました。

企業の責任が追及され、国や自治体の環境対策が強化されるとともに、公害防止運動が全国に広がるきっかけとなりました。

参考:NHK for School | 四大公害病といまも続く影響

環境政策の変化

四大公害病の発生と被害拡大を受けて、日本政府は環境対策を本格的に強化しました。

特に重要な政策や法整備は以下の通りです。

公害対策基本法(1967年)の制定

- それまでの法律は個別の公害問題に対応するもので、総合的な対策がなかったため、公害を体系的に規制するために制定された。

- 「健康被害を防ぐ」ことを最優先課題 とし、大気汚染・水質汚染・土壌汚染などを一括して規制。

- 企業の排出基準が厳格化され、違反企業には罰則が科されるようになった。

環境庁(1971年)の設立

- 公害対策を一元化し、環境行政を強化するために設立。

- その後、2001年に「環境省」に格上げされ、地球温暖化やエネルギー問題など広範な環境政策を担うようになった。

大気汚染防止法・水質汚濁防止法の制定

- 1968年: 大気汚染防止法 → 工場から排出される硫黄酸化物などの規制強化

- 1970年: 水質汚濁防止法 → 工場排水の基準強化、水俣病の再発防止を目的に制定

環境基準の制定

- 日本は「経済成長を最優先」*する方針から 「環境保護との両立」 に政策を転換。

- 大気や水の環境基準(環境が健康に影響を与えないレベル) を設定し、企業に厳格な管理を求めるようになった。

➡︎ これらの政策の結果、公害問題は徐々に改善され、四大公害病のような大規模な健康被害は減少していきました。

公害防止運動の広がり

四大公害病は、多くの住民に健康被害をもたらしました。被害を受けた人々は、公害の原因企業を相手取り訴訟を起こし、公害防止運動が全国に広がりました。

被害者による訴訟運動

四大公害病の患者や遺族は、企業の責任を追及し、補償を求める裁判を起こしました。

- 1969年 「水俣病訴訟」(チッソを相手に被害者が提訴)

- 1969年 「四日市ぜんそく訴訟」(石油化学コンビナートの企業を提訴)

- 1971年 「イタイイタイ病訴訟」(三井金属鉱業を提訴)

➡︎ これらの訴訟では、住民側が勝訴し、企業側に 補償金の支払い や 公害防止対策の強化 が義務付けられました。

公害防止市民運動の広がり

- 公害反対デモ や 署名運動 が全国で展開され、政府や企業に対して環境対策を求める声が高まった。

- 1970年には「公害国会」が開かれ、公害に関する法律が一斉に改正・制定 された。

➡︎ こうした運動が環境行政の改革につながり、日本は「公害を克服した国」として世界から注目されるようになった。

中学社会・高校入試での四大公害病の重要性

四大公害病は、日本の公害対策や環境政策の変化を理解する上で重要なテーマであり、中学社会や高校入試で頻出の単元となっています。

出題傾向と対策ポイント

中学社会や高校入試では、四大公害病に関する問題 が頻繁に出題されます。特に、以下の点が重要です。

四大公害病の特徴(出題例)

例題: 次の四大公害病とその原因物質を正しく組み合わせなさい。

① 水俣病 → ( )

② 四日市ぜんそく → ( )

③ イタイイタイ病 → ( )

➡︎ 対策ポイント:

- 発生場所・原因物質をセットで覚える。

- 水俣病(熊本県水俣市 / メチル水銀)

- 新潟水俣病(新潟県阿賀野川流域 / メチル水銀)

- 四日市ぜんそく(三重県四日市市 / 硫黄酸化物)

- イタイイタイ病(富山県神通川流域 / カドミウム)

日本の環境政策の変化(出題例)

例題: 1967年に制定された、日本の公害対策の基本法の名称を答えなさい。

➡︎ 対策ポイント:

公害対策基本法(1967年) や 環境庁設立(1971年) の流れを理解する。

判例や住民運動(出題例)

例題: 1971年に起こされた「イタイイタイ病訴訟」において、裁判所は企業の責任をどのように判断したか?

➡︎ 対策ポイント:

- 被害者が企業を訴え、勝訴したことを理解する。

- 四日市ぜんそく訴訟や水俣病訴訟の判決が、公害対策の転換点となったことを説明できるようにする。

地図問題への対応

例題: 次の地図のA~Dに当てはまる四大公害病を答えなさい。

➡︎ 対策ポイント:

地図上で発生場所を確認しながら暗記する。

もっと問題を解きたい人向けに、以下の記事で一問一答問題をたくさん載せています。

【中3公民の一問一答問題】財政と福祉:四大公害病の場所と原因、3Rとは、社会保障制度4つなど

まとめ

四大公害病は、単なる「公害問題」ではなく、日本の環境政策や住民運動の歴史を学ぶ上で非常に重要なテーマです。

- 環境政策の変化(法律・環境庁の設立)

- 住民運動の広がり(裁判やデモの影響)

- 中学・高校入試の頻出ポイント(発生場所・原因物質・法律など)

この流れをしっかり理解することで、公害問題だけでなく、現代の環境問題(温暖化・気候変動)とのつながりも深く考えられるようになります。

コメント