選挙は、わたしたちの「声」を政治に届ける大切な仕組みです。中学生のみなさんも、もうすぐ「選挙権」をもつ年齢になります。

その前に、「比例代表制」や「小選挙区制」といった日本の選挙制度について、しっかり理解しておきましょう。

この記事では、「比例代表制」を中心に、中学生向けにやさしく解説!定期テストや高校入試によく出るポイントや語呂合わせ、一問一答問題も掲載しています。

「投票」や「政党」といった言葉の意味も学べるので、社会の学習にぴったりです!

比例代表制とは?中学生向けに分かりやすく解説

参考:

日本文教出版『中学社会 公民的分野』

総務省「選挙の種類」

比例代表制を一言で説明すると?

比例代表制(ひれいだいひょうせい)とは、投票された「政党(せいとう)」の得票数に応じて、議席(ぎせき)を分ける選挙の方法です。

たとえば、100人が投票して、ある政党が30票をとれば、その政党には全体の30%分の議席が与えられます。

【ポイント】「得票数に比例して、代表を選ぶ制度」だから「比例代表制」といいます。

この制度では、有名な人だけでなく、地道に活動している候補者も当選しやすくなります。

なぜ日本の選挙で比例代表制が使われているの?

日本の選挙では、多くの人の意見を政治に反映させるために比例代表制が取り入れられています。

小選挙区制では、大きな政党が有利で、小さな政党や少数意見が無視されがちになります。でも、比例代表制なら少数派の声も議会に届きやすくなります。

投票した一票がムダになりにくいのが、比例代表制の大きなメリットです。

現在の日本では、衆議院と参議院の両方の選挙で比例代表制が使われており、「小選挙区制」と組み合わせて使うことで、バランスのとれた政治を目指しています。

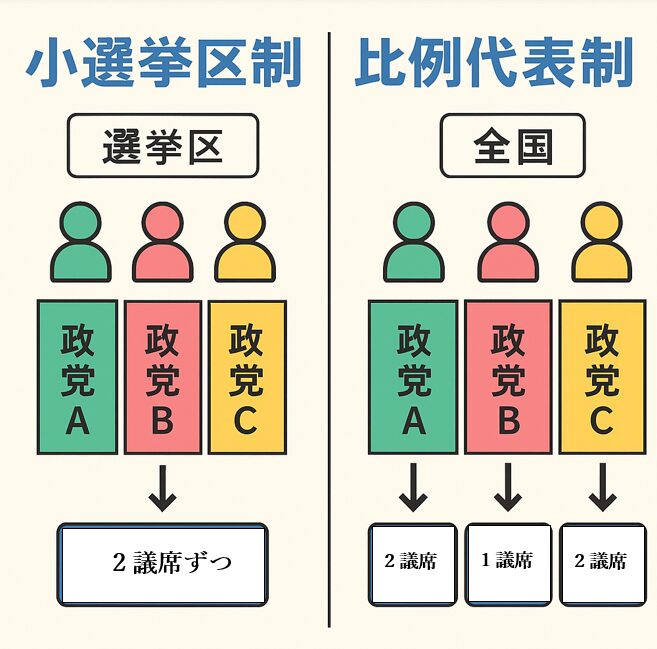

小選挙区制との違いを図で見よう(イラスト付き)

ここでは、「小選挙区制」と「比例代表制」の違いを、イメージしやすいように図とともに解説します。

小選挙区制とは?簡単に言うとこうなる

小選挙区制(しょうせんきょくせい)は、「1つの選挙区から1人だけ当選する制度」です。

たとえば、ある町で5人の候補者が立候補して、Aさんが30%、Bさんが25%、Cさんが20%、Dさんが15%、Eさんが10%の票をとったとします。

➡ 当選するのは一番票をとったAさんだけ。

つまり、他の70%の人の意見は議会に反映されません。

このように「勝った人だけが当選する」ため、票がムダになりやすいのが小選挙区制のデメリットです。

比例代表制との違いまとめ表

| 比較項目 | 小選挙区制 | 比例代表制 |

|---|---|---|

| 当選者の数 | 各選挙区で1人 | 政党の得票数に応じて複数人 |

| 投票のしかた | 候補者の名前を書く | 政党名(または候補者名)を書く |

| 票の反映のされ方 | 1位の人しか当選しない | 得票数に「比例」して議席が分けられる |

| 少数意見の反映 | されにくい | されやすい |

| メリット | 地元の代表がはっきりする | 多様な意見が反映されやすく、票がムダになりにくい |

| デメリット | 死票(むだ票)が多くなりやすい | 政党が多くなり、政治が不安定になることもある |

中学生へのワンポイントアドバイス

「比例代表制」は、「得票数に比例して議席を分ける」と覚えておくと、記述問題にも強くなれます。

テストでは、「小選挙区制と比例代表制のちがいを説明しなさい」などの問題がよく出るので、この表をしっかりチェックしておこう!

比例代表制のメリット・デメリット

比例代表制には、「少数意見が通りやすい」などの良い点(メリット)もあれば、「政党が多くなりすぎて政治が不安定になる」などの注意点(デメリット)もあります。

テストや高校入試でもよく出るポイントなので、しっかり覚えておきましょう!

メリット①:少数意見も政治に反映されやすい

比例代表制では、たとえ少ない票数でも政党が議席をとることができるため、少数派の意見も国の政治に反映されやすくなります。

たとえば、大きな政党が60%、小さな政党が10%の票をとった場合、小さな政党も10%分の議席をもらえるのが特徴です。

小選挙区制では当選できなかった少数政党も、比例代表制なら議会に参加できるチャンスがあります。

この制度により、多様な意見が国会や地方議会に届けられるようになり、よりバランスの取れた政治が目指せます。

メリット②:死票が少なくなる

「死票(しひょう)」とは、当選に結びつかない投票のことをいいます。

小選挙区制では、1位の人しか当選できないため、それ以外の候補に入れた票は「死票」になります。しかし比例代表制では、得票率に応じて議席が決まるため、投票がムダになりにくいのです。

「投票したのに意味がなかった」と感じにくく、国民一人ひとりの意見が生かされやすい制度だといえます。

デメリット①:政党が多くなり政治が不安定になることも

比例代表制では、多くの政党が議席を取ることができるため、国会での意見がバラバラになりやすくなります。

その結果、意見がまとまらず、政治の動きがにぶくなる(=政治が不安定になる)ことがあります。

「○○法案を通したい!」となっても、多くの政党の合意が必要なため、時間がかかることがあります。

また、「連立政権(れんりつせいけん)」といって、複数の政党が協力して政治を行うケースも増えます。うまくいけば安定しますが、意見の対立が大きいとすぐに政権がかわることも。

テストに出る!メリットとデメリットを覚える語呂合わせ

中学の定期テストや高校入試では、「比例代表制のメリット・デメリットを説明しなさい」という記述問題が出ることがあります。

そんなときに便利なのが、覚えやすい語呂合わせ!

【例】「比例で“少数”の“声”も“政党いっぱい”」

この語呂には、次の意味がこめられています:

- 「比例で」→ 比例代表制のこと

- 「少数」→ 少数意見も反映されやすい(メリット)

- 「声」→ 国民の一票がムダになりにくい=死票が少ない(メリット)

- 「政党いっぱい」→ 政党が多くなり、政治が不安定になる(デメリット)

この語呂を使えば、比例代表制の特徴が一発で思い出せる!

テストで問われたときにもスムーズに書けます。

補足:覚えておくべきキーワード

- 選挙制度(せんきょせいど)

- 政党(せいとう)

- 投票(とうひょう)

- 死票(しひょう)

- 少数意見(しょうすういけん)

- 政治の安定・不安定

日本の国政選挙制度(衆議院選挙・参議院選挙)で比例代表制の使われ方は?

日本の国会を構成する衆議院と参議院では、それぞれ選挙の方法(選挙制度)が少し異なります。どちらにも比例代表制が取り入れられていますが、使い方が違うので注意が必要です。

選挙制度を正しく理解すれば、テストでも得点しやすくなりますよ!

※なお、選挙制度については以下の記事でさらにくわしく解説しています。

【中学生向け】選挙制度をわかりやすく解説!定期テスト・高校入試頻出のポイントまとめ

衆議院選挙における比例代表制

衆議院の選挙では、「小選挙区比例代表並立制(へいりつせい)」という、2つの制度を組み合わせた仕組みが使われています。

小選挙区比例代表並立制とは?

この制度では、1人の有権者(=選挙権を持つ人)が「2つの投票」をするのが特徴です。

- ①【小選挙区】→ 各地域から1人を選ぶ投票(人の名前を書く)

- ②【比例代表】→ 政党を選ぶ投票(政党の名前を書く)

それぞれで、当選者が決まるルールが違うのでまとめてみましょう。

| 項目 | 小選挙区制 | 比例代表制 |

|---|---|---|

| 投票する内容 | 候補者の名前 | 政党の名前 |

| 選び方の特徴 | 1つの選挙区で1人だけ当選 | 全国を11ブロックに分け、得票数に応じて政党ごとに議席が決まる |

| メリット | 地元の代表を選びやすい | 死票が少なく、多様な意見を反映できる |

衆議院では、この2つの方式でそれぞれ議席が決まり、合計465人が選ばれます。

参議院選挙における比例代表制

参議院選挙でも、比例代表制が使われていますが、衆議院とはちょっと違う仕組みになっています。参議院では、全国を1つの大きな選挙区(=全国区)と考えて、比例代表制が行われています。

非拘束名簿式ってなに?名前を書いて投票できるって本当?

参議院の比例代表制では、「非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき)」という、ちょっとユニークな制度が使われています。

これは、政党の名前でも、立候補した人の名前でも投票できる制度です。

- 政党名で投票すると → その政党の合計票に加算される

- 候補者名で投票すると → その候補者とその政党の得票に加算される

そして、政党が獲得した票数に応じて議席が決まり、その中で多く票を得た人から順に当選するという仕組みです。

つまり、参議院では有名人や応援したい人の名前を書くと、その人自身の得票にもなるし、その人が所属する政党にも有利になるのです。

ポイントまとめ

- 衆議院 → 「小選挙区」と「比例代表」の並立制(2票制)

- 参議院 → 全国区の比例代表制+非拘束名簿式

- 両方に共通 → 比例代表制は、国民の多様な意見を反映するために使われている

定期テスト対策チェック

「小選挙区比例代表並立制」を説明できる?

- 「非拘束名簿式」の意味と特徴を言える?

- 「衆議院」「参議院」で比例代表制の違いは何か?

比例代表制と選挙権・投票の関係

比例代表制を理解するためには、「選挙権」や「投票のしかた」もセットで覚えておくことが重要です。中学生でも今のうちに知っておくと、将来の選挙での投票行動にも役立ちますし、社会の授業や入試にも出題されやすいポイントです。

選挙権は何歳から?中学生が知っておきたい政治の基本

日本では、選挙で投票できる「選挙権」は、18歳以上の日本国民に与えられています。これは2016年から法律が変わって、それまでの「20歳以上」から引き下げられました。

- 選挙権とは?

→ 選挙で「投票する権利」のこと。 - 被選挙権とは?

→ 自分が立候補して「選ばれる権利」のこと。

テストに出るPOINT:

「選挙権は18歳から」「被選挙権は選挙によって年齢が違う」ことを押さえよう!

比例代表制の投票用紙の書き方(政党名 or 候補者名)

比例代表制では、投票用紙に書く内容が少し変わります。

- 衆議院 → 政党名を書く

- 参議院 → 政党名または候補者名、どちらでもOK

この違いを理解していないと、テストでの正答率に差がつくポイントです!

「投票のしかた」の違いが試験に出る!

政党名で投票するとどうなる?

- 政党ごとの得票数が集計され、その得票数に応じて議席数が配分されます。

- 誰が当選するかは、政党が出している「名簿(リスト)」の順番で決まります(※衆議院など)。

候補者名で投票するとどうなる?

- 参議院選挙では、候補者名を書いても投票として有効です。

- 書かれた候補者の得票数は、その人の所属する政党の票にも加算されます。

- 候補者の得票が多い順に、政党が得た議席の中で当選者が決まる仕組みです(非拘束名簿式)。

つまり、「有名な人の名前を書くと、その人の政党にも有利になる」ことがあります。

定期テスト・高校入試に出る比例代表制のポイントまとめ

ここからは、比例代表制が実際にテストや入試でどう出るかをまとめて確認していきます。

【用語チェック】比例代表制・小選挙区制・選挙区・政党

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 比例代表制 | 政党の得票数に比例して議席が配分される制度 |

| 小選挙区制 | 各選挙区で1人だけ当選する選挙制度 |

| 選挙区 | 候補者や政党を選ぶための地域の区分け |

| 政党 | 同じ考えをもつ人が集まって政治活動をする団体 |

入試頻出ポイント&例文解説(公立高校でよく出る問題)

例題:

Q. 比例代表制のメリットを説明しなさい。

正答例:

→ 国民の多様な意見を反映しやすく、少数意見も議席につながるから。

記述問題で問われやすい「理由」の書き方

記述でよく聞かれるのが、「なぜ比例代表制を使うのか」「小選挙区制との違いは何か」など。理由を書くときは、具体性+結果の流れを意識すると高得点になります。

型としては:

「〜だから、〜になる。」

例:

「政党に投票するから、多様な意見が議席に反映されやすくなる。」

【一問一答】比例代表制の基礎を確認!5問チャレンジ

- Q. 比例代表制で投票するのは何?

A. 政党(または候補者名・参議院の場合) - Q. 比例代表制のメリットは?

A. 少数意見も反映されやすい。 - Q. 小選挙区制の特徴は?

A. 1つの選挙区で1人だけ当選する。 - Q. 衆議院で使われている選挙制度は?

A. 小選挙区比例代表並立制 - Q. 参議院の比例代表制で有効な投票は?

A. 政党名でも候補者名でもOK

まとめ:定期テスト・入試に出るポイントはコレ!

- 用語の意味を正確に覚える

- 投票のしかたの違い(政党名・候補者名)を押さえる

- 記述問題対策には「理由」を論理的に書く練習をする

比例代表制と小選挙区での議席数を求める練習問題(定期テスト・高校入試対策)

練習問題①【比例代表制・基本編】

全体の議席数:10議席

| 政党 | 得票数 |

|---|---|

| A党 | 5,000票 |

| B党 | 3,000票 |

| C党 | 2,000票 |

Q:各政党の当選議席数は?

練習問題②【小選挙区制・1区ごと編】

選挙区が3つある小選挙区制です。各選挙区で最多得票の政党が1議席を得ます。

| 選挙区 | A党 | B党 | C党 |

|---|---|---|---|

| 第1区 | 4,000票 | 3,500票 | 2,500票 |

| 第2区 | 3,200票 | 3,900票 | 3,000票 |

| 第3区 | 2,500票 | 2,800票 | 3,700票 |

Q:各政党の当選議席数は?

練習問題③【比例代表制・切り捨てあり】

全体の議席数:8議席

小数点以下は四捨五入で計算します。

| 政党 | 得票数 |

|---|---|

| A党 | 6,000票 |

| B党 | 2,000票 |

| C党 | 2,000票 |

Q:各政党の当選議席数は?

練習問題④【小選挙区制+比例代表制の並立制】

- 小選挙区:2議席(選挙区2つ)

- 比例代表:6議席(全国で比例配分)

選挙区の得票(小選挙区)

| 選挙区 | A党 | B党 | C党 |

|---|---|---|---|

| 第1区 | 3,500票 | 4,100票 | 2,400票 |

| 第2区 | 5,000票 | 3,800票 | 3,000票 |

比例代表の得票(全国)

| 政党 | 得票数 |

|---|---|

| A党 | 6,000票 |

| B党 | 2,000票 |

| C党 | 4,000票 |

Q:小選挙区・比例代表それぞれの議席数は?合計議席数も出そう。

練習問題⑤【比例代表制・議席数に差が出るパターン】

全体の議席数:12議席

| 政党 | 得票数 |

|---|---|

| A党 | 4,000票 |

| B党 | 4,000票 |

| C党 | 4,000票 |

Q:3党の得票が同じとき、各政党の当選議席数は?

解答と解説①【比例代表制・基本編】

問題(再掲):

全体の議席数:10議席

| 政党 | 得票数 |

|---|---|

| A党 | 5,000票 |

| B党 | 3,000票 |

| C党 | 2,000票 |

解答:

- A党:5議席

- B党:3議席

- C党:2議席

解説:

得票数の合計は10,000票。

A党は5,000票 → 全体の50% → 10議席の50%=5議席

B党は3,000票 → 全体の30% → 10議席の30%=3議席

C党は2,000票 → 全体の20% → 10議席の20%=2議席

※比例代表制では、得票数の割合で議席が決まります。

解答と解説②【小選挙区制・1区ごと編】

問題(再掲):

選挙区が3つあり、各区で1人が当選。

| 選挙区 | A党 | B党 | C党 |

|---|---|---|---|

| 第1区 | 4,000票 | 3,500票 | 2,500票 |

| 第2区 | 3,200票 | 3,900票 | 3,000票 |

| 第3区 | 2,500票 | 2,800票 | 3,700票 |

解答:

- A党:1議席(第1区)

- B党:1議席(第2区)

- C党:1議席(第3区)

解説:

各選挙区で一番票を多く集めた政党が1議席を得ます。

※小選挙区制は「1つの選挙区で1人だけ」が当選。2位以下の票はすべて“死票”になります。

解答と解説③【比例代表制・切り捨てあり】

問題(再掲):

全体の議席数:8議席

得票数の合計:10,000票

A党:6,000票、B党:2,000票、C党:2,000票

解答:

- A党:5議席(6,000票=60%)

- B党:1.6議席 → 四捨五入で2議席

- C党:1.6議席 → 四捨五入で1議席(バランス調整で)

※ここではA党5、B党2、C党1 とする調整方法を採用。

解説:

60%=8議席中の4.8 ⇒ 四捨五入で5議席

BとCは20%ずつ ⇒ 1.6ずつだが、合計すると8議席を超えるため、調整が必要。

※実際の選挙では「ドント式」などで調整されますが、学習では大まかに四捨五入でOK。

解答と解説④【小選挙区+比例代表の並立制】

問題(再掲):

【小選挙区】

| 選挙区 | A党 | B党 | C党 |

|---|---|---|---|

| 第1区 | 3,500票 | 4,100票 | 2,400票 |

| 第2区 | 5,000票 | 3,800票 | 3,000票 |

【比例代表・全国】

| 政党 | 得票数 |

|---|---|

| A党 | 6,000票 |

| B党 | 2,000票 |

| C党 | 4,000票 |

議席数:小選挙区=2、比例=6

解答:

【小選挙区】

- 第1区:B党 → 1議席

- 第2区:A党 → 1議席

【比例代表】(合計12,000票)

- A党(50%) → 3議席

- B党(17%)→ 1議席

- C党(33%)→ 2議席

【合計】

- A党:小選挙区1+比例3=4議席

- B党:小選挙区1+比例1=2議席

- C党:比例2=2議席(小選挙区0)

解説:

・小選挙区と比例代表は別々に計算して合計します。

・「並立制」では、どちらかで不利でももう一方でチャンスがあります。

解答と解説⑤【票数同じでも議席は均等】

問題(再掲):

全体の議席数:12議席

3党とも得票数:4,000票ずつ

解答:

- A党:4議席

- B党:4議席

- C党:4議席

解説:

得票数が同じなら、議席数も等しくなります。

※比例代表制は「みんなの意見を平等に反映しやすい」制度の特徴がよく出る問題です。

※なお、もっと問題演習をしたい人向けに、以下の記事に一問一答や議席数を求める問題を多数掲載しています。

【中3公民の一問一答問題】現代の民主政治:選挙の基本原則4つ、比例代表制の獲得議席数の問題

まとめ

比例代表制は、たくさんの人の意見を国会に反映しやすくする仕組みです。小選挙区制とちがい、少数意見も議席を得やすいのが特徴です。

日本の衆議院や参議院では、それぞれ異なる方法で比例代表制が使われており、選挙権や投票のしかたにも関係しています。

中学生のうちから選挙のしくみを知っておくことで、将来の「一票」に対する意識が変わるはずです。

テストや入試にもよく出る重要なテーマなので、この記事を読みながら、しっかり覚えておきましょう!

コメント