歴史のテスト勉強をしている中学生と歴史が苦手な高校生向けに、鎌倉時代の年表とテストによく出るポイントを解説します。

歴史の流れが覚えられない人も、この内容を覚えておけばテストで点数アップしやすくなります。

※関連記事:年号語呂合わせの一覧

※関連記事:中学生向けの室町時代の年表

- 鎌倉時代の基本をおさえよう

- 鎌倉時代の年表

- 鎌倉時代の出来事を順番に解説

- 鎌倉時代は1185年から1333年までつづいた

- 鎌倉幕府をつくったのは源頼朝

- 北条氏が執権を歴任する

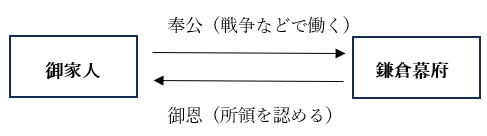

- 鎌倉幕府と御家人は御恩と奉公の関係

- 執権・北条泰時が御成敗式目を制定する

- 有力御家人を北条氏がつぎつぎ倒す

- 京都の後鳥羽上皇が幕府を倒そうと承久の乱を起こす

- 北条政子が御家人を説得して鎌倉幕府が承久の乱で圧勝する

- 後鳥羽上皇、隠岐に流される

- 六波羅探題が京に設置される

- 元寇が起こる(元が日本に攻めてくる)

- 元の集団戦法や武器(てつはうなど)に苦しめられる

- 御家人の生活が窮乏する

- 御家人救済のため鎌倉幕府が永仁の徳政令を出す

- 後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒す

- 後醍醐天皇が建武の新政をはじめる

- 鎌倉時代の文化(大仏、文学)

- 鎌倉時代の新仏教(宗派と開祖の一覧)

- 【人物別まとめ】テストに出やすい鎌倉時代の重要人物

- 鎌倉時代の出来事を並び替える練習問題

- 歴史の流れを学べる本・参考書

- まとめ

鎌倉時代の基本をおさえよう

鎌倉時代は、日本の歴史の中でも大きな転換点となる時代です。それまでの貴族中心の政治から、武士による政治(武家政権)が始まったのがこの時代です。源頼朝(みなもとのよりとも)が開いた鎌倉幕府が、日本で初めての本格的な武士の政府とされています。

鎌倉時代とは?いつからいつまで?

鎌倉時代は、一般的に1185年から1333年までとされています。

| 出来事 | 年号 | 説明 |

|---|---|---|

| 源頼朝が全国の支配を始めた(守護・地頭を設置) | 1185年 | 鎌倉時代の始まりとされることが多い |

| 源頼朝が征夷大将軍に任命され、幕府を開いた | 1192年 | 「いい国(1192)つくろう鎌倉幕府」で覚える年号 |

| 鎌倉幕府が滅びた(後醍醐天皇と足利尊氏) | 1333年 | 鎌倉時代の終わり |

☑ポイント!

学校によっては「1192年〜1333年」を鎌倉時代とする場合もありますが、最近の教科書では1185年スタート説が主流です。テストで問われることがあるので、どちらも覚えておくと安心です。

中学生のテストに出るポイントはココ!

鎌倉時代は、中学の定期テストでも高校入試でも非常に出題されやすい重要時代です。以下の3つが特に大切です。

- 鎌倉幕府のしくみと政治の特徴

- 元寇(げんこう)などの外国との関わり

- 武士の登場が日本社会に与えた影響

次の項目では、特に理解しておくべき2つの重要ポイントを詳しく説明します。

幕府のしくみと将軍の役割

鎌倉幕府は、今までの天皇や貴族による政治とはちがい、武士が中心となって行った政治のはじまりです。源頼朝が幕府を開いたあと、さまざまなしくみが作られました。

| 用語 | 意味 | テストの出やすさ |

|---|---|---|

| 将軍 | 幕府のトップ。天皇から任命される | ★★★ |

| 執権(しっけん) | 将軍の補佐をする役職。北条氏が担当 | ★★★ |

| 守護(しゅご) | 各国の治安を守る地方の役人 | ★★☆ |

| 地頭(じとう) | 荘園や公領を管理する役人 | ★★☆ |

特に大事なのが、北条氏による「執権政治」です。将軍が形式的な存在になり、北条氏が実際の政治の力を握りました。

☑記述対策ポイント:

「執権政治とは何か?」と聞かれたら、「将軍を補佐する執権が政治の実権をにぎったこと」と答えられるようにしておきましょう。

武士の登場が日本を変えた!

鎌倉時代の大きな特徴は、武士が日本のリーダーになったことです。

それまでの日本は、天皇や貴族が国を動かしていましたが、武士が実力で政治を動かすようになりました。

武士の考え方(価値観)は、それまでの貴族とはちがいました。

| 武士の特徴 | 貴族とのちがい |

|---|---|

| 主君への忠誠心(ちゅうせいしん)を大切にする | 血筋や家柄よりも、実力や忠義を重んじた |

| 戦での働きが出世のカギ | 武功によって地位や土地がもらえる |

| 名誉や忠義を守る「武士道」的な考え方 | 和歌や文化を重んじる貴族とは対照的 |

☑高校入試でもよく出る!

「鎌倉時代に、武士が登場して社会がどう変わったか」

→「実力主義の社会となり、武士が政治を行うようになった」

鎌倉時代の年表

| 1185年 | 源頼朝が全国に守護と地頭を置く |

| 1192年 | ・源頼朝が征夷大将軍に任命される ・鎌倉幕府が成立する |

| 1203年 | 北条時政が執権になる |

| 1205年 | ・藤原定家らが『新古今和歌集』を編集する ・北条時政が有力御家人の畠山氏をほろぼす |

| 1206年 | チンギス・ハンがモンゴル帝国を建国する |

| 1212年 | 鴨長明が随筆『方丈記』を書く |

| 1213年 | 北条泰時が有力御家人の和田義盛をほろぼす |

| 1219年 | 将軍・源実朝が暗殺される |

| 1221年 | ・後鳥羽上皇が承久の乱を起こす ・後鳥羽上皇、隠岐に配流される ・六波羅探題が設置される |

| 1232年 | 執権・北条泰時が御成敗式目を制定する |

| 1246年 | 北条氏が有力御家人の三浦一族をほろぼす |

| 1253年 | 日蓮が日蓮宗(法華経)を唱える |

| 1260年 | 日蓮が立正安国論を北条時頼に献じる |

| 1274年 | 文永の役がおこる(元寇):執権は北条時宗 |

| 1281年 | 弘安の役がおこる(元寇):執権は北条時宗 |

| 1285年 | 北条定時が有力御家人の安達泰盛をほろぼす |

| 1297年 | 鎌倉幕府が永仁の徳政令を出す |

| 1333年 | 後醍醐天皇の命令で新田義貞が鎌倉幕府をほろぼす |

| 1334年 | 後醍醐天皇が建武の新政をはじめる |

年表中の赤字は暗記必須の内容です。定期テストで頻出です。

高校生は赤字以外もすべて覚えておきましょう。

鎌倉時代の出来事を順番に解説

つづいて、年表に書いてある内容を含めて「鎌倉時代で覚えておくべきポイント」を解説します。どれも定期テストで出てくるものばかりです。

ポイントをしっかり理解しておくと記述問題も正解しやすくなります。

なお、内容は山川日本史探求教科書をもとにしています。

詳説日本史 日本史探究 【日探705】 山川出版社81 文部科学省検定済教科書 高等学校地理歴史科用 高校教科書 歴史 高校生

鎌倉時代は1185年から1333年までつづいた

鎌倉幕府は1185年から1333年とされています。

年表にあるように、1185年に源頼朝が全国に守護と地頭を設置しました。

守護は今でいう都道府県知事のようなもので、全国の守護を任命できるようになったことで武家である源頼朝が全国を事実上支配するようになりました。

その後、150年以上にわたって鎌倉時代がつづきますが、1333年に滅びます。

鎌倉幕府をつくったのは源頼朝

前述のように、鎌倉幕府をつくったのは源頼朝です。

1192年に征夷大将軍に任命され、正式に幕府を開きました。

鎌倉幕府をつくったのは源氏ですが、3代目源実朝が暗殺されて源氏はとだえます。代わりに幕府の実権をにぎったのは北条氏です。

※関連記事:鎌倉幕府の将軍一覧:鎌倉幕府を開いた将軍から摂家将軍、皇族将軍まで9名の事績の紹介

北条氏が執権を歴任する

北条氏は「執権」という幕府の役職に就きました。

執権は今の首相のようなものですが、世襲されていました(親から子へと執権の役職が受け継がれていました)。

鎌倉幕府と御家人は御恩と奉公の関係

鎌倉幕府と御家人は「御恩と奉公」の関係にありました。

御家人にとって大きな問題は「自分の領地の維持」でした。「この土地はあなたのものです」と鎌倉幕府に認めてもらう代わりに(御恩)、幕府のために仕事をします(奉公)。

(↑ここ、記述問題によく出ます)

執権・北条泰時が御成敗式目を制定する

1232年、執権・北条泰時が御成敗式目を制定します。

御成敗式目は主に、御家人の領地問題に関する裁判の基準です。

領地問題などの裁判を担当していたのは問注所という役所です。裁判を担当する人によって判断が違うと不公平となり、御家人の不満が高まります。

そこで執権・北条泰時は裁判の基準が公平になるように裁判基準(御成敗式目)を定めました。

有力御家人を北条氏がつぎつぎ倒す

執権として北条氏は次第に勢力をのばします。

ほかにも有力な御家人は多数いましたが、北条氏が次々とほろぼしました。これにより、北条氏が鎌倉幕府を牛耳るようになります。

京都の後鳥羽上皇が幕府を倒そうと承久の乱を起こす

京都の朝廷で一番の権力者だった後鳥羽上皇が、鎌倉幕府をたおそうと戦争をしかけます。これを承久の乱と呼びます。

鎌倉幕府になるまで政治の中心は朝廷でした。ところが鎌倉幕府は朝廷よりも強い力を持っており、朝廷の重要人事にも口出しをするようになりました。

そこで、幕府から政治の実権を取り戻すために後鳥羽上皇は戦争をはじめました。

(↑ここ、記述問題でまあまあ出ます)

北条政子が御家人を説得して鎌倉幕府が承久の乱で圧勝する

後鳥羽上皇には勝算があって戦争をしかけたわけですが、その目論見はあっさり外れます。

鎌倉幕府の権力者の1人であった北条政子(初代将軍・源頼朝の妻で、初代執権・北条時政の娘)が鎌倉の御家人を説得します。

「幕府からもらった御恩を忘れるな。幕府に味方して朝廷を攻めなさい。」

こうして承久の乱は鎌倉幕府の圧勝に終わります。

後鳥羽上皇、隠岐に流される

戦にやぶれた後鳥羽上皇は京から追放されて隠岐に島流しされます。

そのまま隠岐で亡くなりました。

六波羅探題が京に設置される

承久の乱ののち、鎌倉幕府が京の朝廷を監視するために六波羅探題を設置しました。

(↑ここ、記述問題でよく出ます)

朝廷はさらに鎌倉幕府の影響下におかれました。

元寇が起こる(元が日本に攻めてくる)

執権・北条時宗の時代に元が2度、日本に攻めてきます。

1274年文永の役

1281年弘安の役です。

これは年代と名称をセットで覚えておきましょう。

元の集団戦法や武器(てつはうなど)に苦しめられる

御家人は元軍を追い返すために戦いますが、元の集団戦法や日本になかった武器(てつはうなど)に苦しめられます。

(↑ここ、記述問題でよく出ます)

ですが元も苦戦し、日本に上陸できないまま台風の被害を受けて撤退しました。

御家人の生活が窮乏する

鎌倉時代をとおして御家人の生活は次第に苦しくなっていましたが、元寇による戦費(武器代、滞在費など)のためさらにお金がなくなります。

たくさん借金をして、それを返せないまま自分の領地を借金のカタに取られてしまう御家人も多数出ました。

御家人救済のため鎌倉幕府が永仁の徳政令を出す

1297年、鎌倉幕府は借金にくるしむ御家人を助けるため、永仁の徳政令を出します。

(↑ここ、記述問題によく出ます)

徳政令というのは「借金をなしにする」という法令です。

ただ、このことによって商人から新たに借金をできなくなった御家人も多数出てしまい、御家人の生活は必ずしも良くなりませんでした。

後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒す

武家から政権を取り戻そうと、朝廷の中心だった後醍醐天皇が倒幕の命令を反鎌倉幕府の武士に下します。

楠木正成、新田義貞らがその呼びかけに応じ、鎌倉幕府側だった足利尊氏(高氏)も寝返って後醍醐天皇の味方をします。

1333年、鎌倉幕府はほろびました。

後醍醐天皇が建武の新政をはじめる

鎌倉幕府をほろぼした後醍醐天皇は念願かなって、天皇や公家中心の政治をはじめます。これを建武の新政と呼びます。

建武の新政は一部の武家に冷たかったため、足利尊氏らの武家によって後醍醐天皇は京から追われてしまいます(南北朝時代のはじまり)。

鎌倉時代の文化(大仏、文学)

鎌倉時代は藤原定家らによる『新古今和歌集』などの歌集や、鴨長明の『方丈記』や吉田兼好の「徒然草」などの文学が盛んになりました。

また、鎌倉に大仏が建立されたのもこの時代です。

鎌倉時代の新仏教(宗派と開祖の一覧)

鎌倉時代は戦乱があいつぎ、心の平安を求める庶民や貴族の間で新たな仏教が人気になりました。

下記の6種類の宗教を宗派名と開祖をセットで覚えておきましょう。

| 宗派 | 開祖 |

| 浄土宗 | 法然 |

| 浄土真宗 | 親鸞 |

| 時宗 | 一遍 |

| 日蓮宗 | 日蓮 |

| 臨済宗(禅宗) | 栄西 |

| 曹洞宗(禅宗) | 道元 |

【人物別まとめ】テストに出やすい鎌倉時代の重要人物

鎌倉時代には、テストによく出る人物がたくさん登場します。この章では、それぞれの人物の活躍した出来事や覚え方を、中学生向けにやさしく・短く・しっかりとまとめました。

人物の名前だけでなく、「何をした人か」「どの出来事に関係しているか」をセットで覚えるのがテスト対策のコツです。

源頼朝(みなもとのよりとも):鎌倉幕府を開いた武士のリーダー

- 何をした人?

平氏をたおし、1192年に征夷大将軍になって鎌倉幕府を開いた。 - テストで出るポイント:

「いい国(1192)つくろう鎌倉幕府」の語呂合わせで有名。

守護・地頭を設置して全国を支配し始めたのは1185年。 - 覚え方:

源頼朝=「鎌倉幕府を開いた人」+「征夷大将軍になった」

北条政子(ほうじょうまさこ):尼将軍と呼ばれた女性リーダー

- 何をした人?

源頼朝の妻で、夫の死後、幕府の政治に強い影響を持った。

特に有名なのが、承久の乱(1221年)のとき、御家人に対して演説し、幕府を守ったこと。 - テストで出るポイント:

「尼将軍(あましょうぐん)」と呼ばれた女性リーダー。

承久の乱の勝利に大きく貢献。 - 覚え方:

北条政子=「尼将軍」「承久の乱で幕府をまとめた女性」

北条義時(ほうじょうよしとき):承久の乱を平定した執権

- 何をした人?

北条政子の弟で、執権(将軍の補佐役)として承久の乱を指揮した。

後鳥羽上皇と戦い、幕府の勝利につなげた。 - テストで出るポイント:

承久の乱で活躍した執権=北条義時とセットで覚える。

承久の乱のあと、朝廷を監視する「六波羅探題(ろくはらたんだい)」を設置。 - 覚え方:

北条義時=「承久の乱の中心人物」「執権政治の確立」

北条泰時(ほうじょうやすとき):御成敗式目を制定した人物

- 何をした人?

北条義時の子。1232年、御成敗式目(ごせいばいしきもく)という法律を作った。 - テストで出るポイント:

日本で最初の武士のための法律=御成敗式目。

武士の道徳や考え方に基づいた法で、長く使われた。 - 覚え方:

北条泰時=「御成敗式目」「武士のためのルール作り」

北条時宗(ほうじょうときむね):元寇を乗り切った執権

- 何をした人?

13世紀後半、モンゴル帝国(元)からの襲来=元寇(げんこう)に対応した。 - テストで出るポイント:

元寇は2回あり、1274年の文永の役と1281年の弘安の役。

外国の侵略に対して初めて武士が団結して戦った。 - 覚え方:

北条時宗=「元寇のときの執権」「国を守ったリーダー」

後鳥羽上皇(ごとばじょうこう):承久の乱で敗れた天皇

- 何をした人?

鎌倉幕府に不満を持ち、1221年に戦い(承久の乱)を起こしたが敗れた。 - テストで出るポイント:

承久の乱で敗れた上皇。戦いのあとは、幕府が朝廷を監視する仕組みを作った。 - 覚え方:

後鳥羽上皇=「幕府に敗れた天皇」「承久の乱の中心人物」

フビライ・ハン:元寇を起こしたモンゴル皇帝

- 何をした人?

モンゴル帝国の皇帝で、日本に服従を求めて元寇をしかけた。

元は、中国を支配して「元」という国を作った。 - テストで出るポイント:

「日本に使者を送り、断られると2度も攻めてきた外国の王」=フビライ・ハン。

モンゴル・高麗(今の韓国)・中国の連合軍で攻めてきた。 - 覚え方:

フビライ・ハン=「元寇を起こした皇帝」

後醍醐天皇(ごだいごてんのう):鎌倉幕府をほろぼした天皇

- 何をした人?

鎌倉幕府を倒すために兵をあげ、足利尊氏や新田義貞の協力を得て1333年に幕府を滅ぼした。 - テストで出るポイント:

鎌倉時代の終わりに活躍した天皇。

天皇の政治(建武の新政)を始めたが、失敗した。 - 覚え方:

後醍醐天皇=「鎌倉幕府をほろぼした天皇」

【ポイントまとめ】

| 人物 | 出来事・キーワード | テスト頻出度 |

|---|---|---|

| 源頼朝 | 鎌倉幕府を開いた、征夷大将軍 | ★★★ |

| 北条政子 | 尼将軍、承久の乱の指導者 | ★★★ |

| 北条義時 | 執権政治の確立、承久の乱 | ★★☆ |

| 北条泰時 | 御成敗式目の制定 | ★★☆ |

| 北条時宗 | 元寇に対応 | ★★★ |

| 後鳥羽上皇 | 承久の乱で敗北 | ★★☆ |

| フビライ・ハン | 元寇を起こす | ★★☆ |

| 後醍醐天皇 | 幕府を滅ぼす、建武の新政 | ★★☆ |

鎌倉時代の出来事を並び替える練習問題

定期テストでは「複数の出来事を発生順に並び替える問題」もよく出ます。

練習問題をいくつか用意したので、ここまでお伝えした鎌倉時代の流れを思い出しながら解いてみましょう。

(1)後鳥羽上皇が承久の乱を起こしたのは下記年表中の(A)(B)(C)のどこに当てはまりますか。

| 1192年 | 源頼朝が征夷大将軍に任命される |

| (A) | |

| 1232年 | 御成敗式目が出される |

| (B) | |

| 1274年 | 文永の役が起こる |

| (C) | |

(2)以下の出来事を発生した順に並べてください。

①六波羅探題が設置される

②北条泰時が御成敗式目を制定する

③鎌倉幕府が滅亡する

④永仁の徳政令が出される

解答

(1)(A)

(2)②→①→④→③

歴史の流れを学べる本・参考書

最後に、歴史の流れを勉強しやすい本や参考書を3冊紹介します。

『中学社会 スーパー歴史年表』

問題集に答えを書き込みながら年表を仕上げていくスタイルです。

自分で書いていくので頭に残りやすいです。

出版社:文英堂

『中学 マンガとゴロで100%丸暗記 歴史年代』

年号を語呂合わせで覚えられる参考書です。

年号を覚えるのが苦手な中学生に人気です。

出版社:増進堂・受験研究社

『中学社会 歴史年表書きこみノート』

こちらも年表に書き込みながら覚える方式です。

秀逸なのが、イラストや資料をふんだんに掲載してくれている点です。

「文字だけだと覚えづらい!」という人も視覚的に覚えられます。

出版社:学研プラス

まとめ

中学生と歴史が苦手な高校生向けに鎌倉時代の年表を紹介し、覚えておくべきポイントを解説しました。

歴史の流れを時系列で把握しておくと頭に残りやすく、テストでも点を取りやすくなります。記述問題にも正解しやすくなります。

無料の練習問題も使って暗記しておきましょう。

定期テストに向けてもっと勉強したい人向けに、下記の記事で一問一答問題をたくさん解けます。

鎌倉時代の一問一答問題①:仏教、承久の乱、平家物語など

鎌倉時代の一問一答問題②:幕府の仕組み(問注所、侍所、政所)、元寇、御恩と奉公

コメント