「保元の乱って、誰が戦ったの?」「何が原因だったの?」──高校の日本史で必ず登場するこの重要な戦い、しっかり理解できていますか?

この記事では、定期テストや大学入試によく出る「保元の乱」の基礎知識を、わかりやすく簡潔に解説します。

いつ起きたのか、どんな人物が登場するのか、語呂合わせでの覚え方まで紹介するので、歴史が苦手な人でもスッと頭に入る内容になっています。

さらに、背景やその後の流れを深掘りして、入試で差がつく知識も+αでカバー。人物相関図や図解も用いて視覚的に整理できるので、効率よく学べます。

高校生必見の「保元の乱」完全対策ガイドです!

保元の乱とは?|高校生が知るべき超重要ポイント

「保元の乱(ほうげんのらん)」は、平安時代末期の1156年に起きた朝廷内の内乱で、のちの「武士の時代」へつながる歴史の転換点とされています。

保元の乱の概要を30秒で理解しよう

保元の乱とは、後継者争いと貴族の権力争いに、武士が巻き込まれた内乱です。

- 起こった年:1156年(保元元年)

- 戦った人たち:

- 崇徳上皇(兄)側 vs 後白河天皇(弟)側

- 背景:皇位継承と摂関家(藤原氏)の対立

- 特徴:武士(源氏・平氏)が政治に関与し始めた最初の戦い

- 結果:後白河天皇側の勝利 → 朝廷内での武士の力が強まる

覚え方のコツ:「兄 vs 弟の皇位争いに、武士が巻き込まれた戦い」

なぜ「保元の乱」が起こったのか?原因をわかりやすく解説

保元の乱の原因は大きく分けて2つあります。

皇位継承問題と摂関家の争い

保元の乱の第一の原因は、「誰が天皇になるか(皇位継承)」と、「誰が実権を握るか(摂関家の権力争い)」が同時に起きたことです。

➤① 皇位継承の争い(兄 vs 弟)

- 崇徳上皇(兄)は、すでに天皇を退位して「上皇」となっていたが、自分の子を天皇にしたいと考えていた。

- 一方、後白河天皇(弟)は、新たに天皇に即位し、自分の系統を続けようとした。

➡ これにより、兄弟間で「自分の子孫に皇位を継がせたい」という争いが勃発。

➤② 摂関家の権力争い(藤原氏内部の対立)

- 藤原氏内部でも、「藤原忠通(兄)」と「藤原頼長(弟)」が対立していた。

- 藤原忠通は後白河天皇を支持。

- 藤原頼長は崇徳上皇を支持。

➡ 皇族の争いに摂関家の争いもからみ合い、対立が激化。

朝廷内の権力構造と武士の台頭

保元の乱が歴史的に重要とされる理由のひとつが、「武士が初めて朝廷の争いに本格的に関与した」ことです。

➤① それまでは貴族社会が中心

- 平安時代の政治は、主に貴族(藤原氏など)が担っていた。

- 武士はまだ地方の治安維持などが中心で、政治の表舞台にはいなかった。

➤② 武士が勢力を伸ばすチャンスに

- この乱では、貴族たちが武士の軍事力を利用するようになった。

- たとえば:

- 後白河天皇側には、源義朝(みなもとのよしとも)・平清盛(たいらのきよもり)

- 崇徳上皇側には、源為義(義朝の父)・平忠正(清盛の叔父)

➡ こうして、同じ源氏や平氏の中でも親子・親族で敵味方に分かれて戦ったのです。

➤③ 武士が朝廷内の実権を握るきっかけに

- 勝利した後白河天皇側に協力した武士たちは、その後政治にも深く関与するようになります。

- この流れは後の平治の乱(1159年)→ 平清盛の台頭 → 鎌倉幕府の成立へとつながっていきます。

※平治の乱については、以下の記事でくわしく解説しています。

高校生向け|平治の乱はいつ?誰と誰が戦った?覚え方と入試に出るポイントをわかりやすく解説!

まとめると:

保元の乱は、「皇位争い」と「摂関家の内紛」が原因で起き、武士が政治の中心に入ってくる大きなきっかけとなった事件です。

いつ起こった?「保元の乱」の年代を覚えるコツ

保元の乱の正確な年号「1156年」をしっかり覚えておくことは、定期テストや大学入試(共通テスト・私大・国公立)での頻出ポイントです。

特に、入試では「保元の乱」「平治の乱」「承久の乱」など類似する戦乱の年号が並べて問われることがあるため、確実に押さえておきましょう。

保元の乱は何年に起こった?年号と語呂合わせで覚える

1156年=「いいころ(1156)の保元の乱」

保元の乱が起こったのは、西暦1156年(保元元年)です。

覚え方の語呂合わせ:

「いいころ(1156)の保元の乱」

- 「いいころ」とは、「ちょうどよい時期」「変化の時期」という意味で記憶しやすい。

- 武士が台頭し始める「ちょうどいいころ」と覚えると、保元の乱が「武士の登場の始まり」だったことも同時に思い出せます。

POINT! 語呂合わせを使って、単なる年号暗記ではなく、意味づけして覚えると忘れにくくなります。

語呂合わせと時代背景で流れを整理

単なる語呂だけでなく、「なぜその年に乱が起きたのか」という背景もあわせて理解すると、より定着しやすくなります。

➤ 平安時代末期=朝廷の混乱が深まる時代

- 藤原氏の摂関政治が衰えはじめ、上皇(院)による政治「院政」が進行。

- 上皇や天皇、摂関家の対立が複雑化し、朝廷内部は不安定に。

- こうした権力争いのなかで、次第に「軍事力」を持つ武士の力が必要とされるようになっていきます。

➤ 1156年=「武士の時代」への第一歩

- まさにこの年、武士(源氏・平氏)が朝廷の争いに巻き込まれ、初めて本格的に政治に関与。

- つまり、「1156年」は、貴族中心の時代から武士中心の時代へと移り変わる「転換点」。

- この流れは、わずか3年後の「平治の乱(1159年)」、そして「源平合戦」「鎌倉幕府の成立」へと続いていきます。

記憶のコツ(まとめ):

- 語呂で覚える →「いいころ(1156)の保元の乱」

- 意味でつなげる →「武士の時代のはじまり」

- 流れでつかむ →「保元の乱 → 平治の乱 → 源平合戦 → 鎌倉幕府」

誰と誰が戦った?登場人物を整理しよう

「保元の乱」は、皇位継承をめぐる兄弟の対立から始まりましたが、そこに貴族や武士たちが分かれて加わった内乱です。

登場人物が多くて混乱しやすいですが、「兄 vs 弟」「父 vs 子」「叔父 vs 甥」という家族同士の対立構図で覚えるとスッキリします。

崇徳上皇 vs 後白河天皇|兄弟で争った皇位継承

崇徳上皇(兄)を支持したのは誰?

【崇徳上皇(すとくじょうこう)】

- 鳥羽上皇の第一子(兄)

- 本来なら天皇としての正統性があるが、鳥羽上皇に冷遇され、上皇の立場に追いやられる

- 皇位を奪い返すために挙兵

崇徳上皇側の主な支援者:

- 藤原頼長(ふじわらの よりなが):当時の左大臣。保守的で権力欲が強く、弟・忠通との対立。

- 源為義(みなもとの ためよし):源氏の実力者。源義朝の父。

- 平忠正(たいらの ただまさ):平清盛の叔父。源為義と並ぶ武士側の戦力。

ポイント: 崇徳側は「実績と地位のあるベテラン勢」。しかし、後白河陣営に比べて若手の勢いに欠けていました。

後白河天皇(弟)を支えたのは誰?

【後白河天皇(ごしらかわてんのう)】

- 崇徳の異母弟。鳥羽法皇の寵愛を受け、天皇に即位。

- 鳥羽法皇の死後、崇徳と対立。

後白河天皇側の主な支援者:

- 藤原忠通(ふじわらの ただみち):関白(最高位の貴族)。頼長の弟で、実務能力に長けていた。

- 源義朝(みなもとの よしとも):源為義の息子。若くして関東から上洛し、後白河を支援。

- 平清盛(たいらの きよもり):平氏の若手リーダー。保元の乱で武功を上げ、のちに平氏政権を築く。

ポイント: 後白河側は「若手中心の新しい勢力」。機動力と勢いがあり、結果的に勝利をおさめました。

藤原家・武士(源氏・平氏)も分裂!

貴族社会だけでなく、武士団も親子や兄弟で分かれて戦った点が、保元の乱の大きな特徴です。

源義朝と源為義の父子対立

- 源義朝(子):後白河天皇側。若くして関東で力を蓄え、京都に進出。

- 源為義(父):崇徳上皇側。源氏の本流で、当時の京都の武士社会における有力者。

保元の乱では、父・為義を子・義朝が討つ形になりました。これが源氏の中での大きな転換点になり、後の義朝の子「源頼朝」へとつながります。

平清盛と平忠正の争いも要チェック

- 平清盛:後白河側。若手の有力武士。平氏の中で主導権を握り始めた人物。

- 平忠正:崇徳側。清盛の叔父。実績はあったが、若手の清盛に主導権を奪われる形に。

清盛が勝ったことで、平氏は以後、武士の中で急成長。のちに平清盛が政権を握る「平氏政権」への布石となりました。

登場人物まとめ(表)

| 陣営 | 主な人物 | 関係性 |

|---|---|---|

| 崇徳上皇側 | 崇徳上皇、藤原頼長、源為義、平忠正 | 兄、保守派、ベテラン武士中心 |

| 後白河天皇側 | 後白河天皇、藤原忠通、源義朝、平清盛 | 弟、改革派、若手武士が台頭 |

記憶のコツ(まとめ):

- 兄 vs 弟(崇徳 vs 後白河)

- 父 vs 子(源為義 vs 義朝)

- 叔父 vs 甥(平忠正 vs 清盛)

このように「家族の中の対立構造」で覚えると、登場人物が整理しやすくなります。

テストによく出る!保元の乱のポイントまとめ

保元の乱は、貴族と武士の政治抗争の分水嶺として、定期テストでも大学入試でも必ずと言っていいほど出題されます。

重要なのは、「誰と誰が戦ったか」と「その背景・結果がどう次の時代につながったか」です。

定期テストで聞かれやすいのは「誰と誰が戦ったか」

定期テストでは、「〇〇と〇〇が対立した戦いは何か」「保元の乱で勝利したのは誰か」など、用語暗記型の問題が中心です。

よく出るチェックポイント:

- 崇徳上皇 vs 後白河天皇

- → 皇位継承をめぐる兄弟対立

- 藤原頼長 vs 藤原忠通

- → 摂関家の兄弟争い

- 源為義 vs 源義朝/平忠正 vs 平清盛

- → 武士の父子・叔甥対立

覚え方のコツは「家族内バトル」!

「兄(崇徳)と弟(後白河)」「父(為義)と子(義朝)」「叔父(忠正)と甥(清盛)」など、身内同士の争いがカギ。

大学入試では「背景」と「その後の影響」に注目

大学入試(共通テスト・二次試験)では、単なる暗記だけでなく「なぜ起こったか」「何につながったか」といった因果関係や流れの理解が問われます。

「保元の乱」→「平治の乱」→「平氏政権」への流れ

「保元の乱」はその後の政治構造に大きな影響を与え、武士が台頭する時代の始まりとなりました。

年表で確認:

- 1156年:保元の乱

→ 後白河天皇側が勝利。武士(源義朝・平清盛)の活躍が注目される。 - 1159年:平治の乱

→ 後白河政権下で、源義朝 vs 平清盛が対立。清盛が勝利し、義朝は敗死。 - 1167年:平清盛が太政大臣に就任

→ 初の武士による政権(平氏政権)が成立。

ポイント:

- 保元の乱で勝った清盛・義朝のうち、平治の乱で生き残ったのが清盛

- 義朝の息子・源頼朝は後に鎌倉幕府を開く(1192年)

こうして、「保元の乱 → 平治の乱 → 武士政権誕生」の大きな歴史の流れを押さえることが、大学入試対策には不可欠です。

※なお、難関大の日本史でよく出る論述問題と解答例を以下の記事にまとめています。

日本史の論述問題と解答例

武士が政治に関与し始めたターニングポイント

それまでの政治は、基本的に貴族(公家)中心でした。しかし、保元の乱で武士が戦力として実際に動員されたことで、初めて武士が国家の争いの主役として登場します。

ポイントまとめ:

- 源氏・平氏が皇位継承争いに介入

→ 以後、貴族の争いに武士が巻き込まれるのが常態化 - 武士=実力でのし上がれる時代の始まり

- 平清盛が武士として政権の中心に立ったのが画期的

この流れは、やがて「院政の崩壊」「源平合戦」「鎌倉幕府の成立」へとつながっていきます。

まとめ:テスト&入試で押さえるべき保元の乱の観点

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| いつ起きた? | 1156年。「いいころ(1156)」で覚える。 |

| 誰と誰が戦った? | 崇徳上皇 vs 後白河天皇など、家族・武士の対立。 |

| どんな背景? | 皇位継承争い+摂関家の対立+武士の台頭。 |

| その後どうなる? | 平治の乱を経て平清盛の政権樹立、武士が政治の中心へ。 |

もう忘れない!保元の乱の覚え方&語呂合わせ

保元の乱は名前こそ覚えやすいですが、登場人物が多くて混乱しやすいのが最大の難点。

でも「兄弟げんか+武士の対立+家族の裏切り」という構図をイメージで押さえれば、もう怖くありません!

「保元=兄弟げんか+武士の登場」でイメージ記憶

保元の乱は、一言で言うと「身内同士の壮大なケンカ」。

それぞれの立場をイメージで覚えることで、記憶にしっかり残せます。

ポイントは以下の3つ:

- 兄弟げんか:崇徳上皇(兄) vs 後白河天皇(弟)

→ 皇位継承をめぐる骨肉の争い - 摂関家の対立:藤原頼長 vs 藤原忠通

→ 政治の実権をめぐる争い - 武士の分裂:源氏・平氏の内部対立

→ 源義朝 vs 源為義、平清盛 vs 平忠正など

キーワードで覚える:「兄弟げんか × 公家対立 × 武士の台頭」

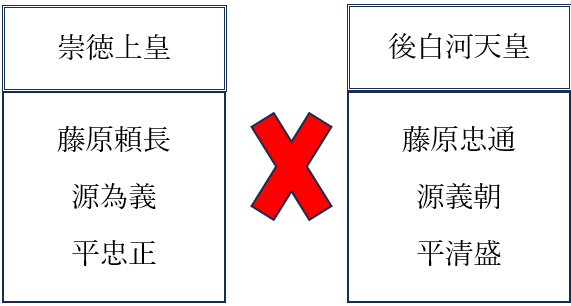

視覚で覚える!人物相関図・図解で整理

文章だけでは覚えづらい場合は、図にしてイメージ記憶するのが効果的です。

戦った人たちの関係性を図で見る

図のポイント:

- 「兄」側=反体制派、「弟」側=朝廷主流派

- 源氏・平氏がどちら側にも分かれているのが保元の乱の特徴

前後の流れと一緒に覚える

保元の乱の人物関係は複雑です。単独で覚えるよりも、その前後の流れと一緒に覚えるほうがテストに対応しやすくなります。

- 保元の乱の前:鳥羽法皇(崇徳上皇と後白河天皇の父)の死去

- 保元の乱の後:1159年平治の乱勃発

プチ暗記法:「崇徳チーム=長老&忠実な武士」「後白河チーム=若手&新勢力」

まとめ:保元の乱は「家族×政治×武士」の三重構造で覚える!

| 覚え方の工夫 | 内容 |

|---|---|

| 語呂合わせ | 「1156=いいころの保元の乱」で年号もセットで覚える |

| イメージ記憶 | 「兄弟げんか+武士の登場」で場面を想像して定着 |

| 相関図 | 登場人物がごちゃごちゃしていても図で整理すれば安心 |

保元の乱を深掘り!入試差がつく+α知識

「保元の乱」は単なる歴史の一戦ではなく、その後の日本の歴史に大きな影響を与えました。ここでは、保元の乱を理解したうえで、さらに深く掘り下げて、入試で差がつく知識を紹介します。

後白河天皇のその後と平清盛の台頭

保元の乱の結果、後白河天皇が勝利し、天皇の座に復帰しましたが、その後の彼の政治的動きは、時代を大きく変えるものでした。

後白河天皇のその後

- 保元の乱で勝利した後白河天皇は、院政を敷くようになります。院政とは、天皇が退位し、上皇として実権を握る制度です。後白河天皇も在位後、上皇として実権を握り、政治を操るようになります。

- 後白河天皇の院政は、平清盛や藤原家との権力争いの中で展開され、特に平清盛の台頭を許すこととなります。

平清盛の台頭

- 平清盛は、保元の乱で後白河天皇を支えた武士で、のちに平氏の政権を築きます。彼は、日本初の武士政権を築いた人物として歴史的に重要です。

- 清盛は、後白河天皇を政治的に支え、武士の台頭を象徴する存在となりました。特に平氏の政治的な支配は、後の源平合戦を引き起こすきっかけとなります。

源平合戦や鎌倉幕府につながる歴史の流れ

保元の乱から始まる一連の出来事は、源平合戦や鎌倉幕府に繋がる重要な流れを作り出しました。

「保元の乱」から見える武士政権の始まり

- 平清盛の台頭

- 保元の乱での勝利によって、平清盛は後白河天皇からの支持を得て、平氏の権力を拡大します。これにより、平氏は政治的に強大な勢力を築き、後の平氏政権(治承・寿永の乱を経ての平氏の支配)を確立します。

- 源平合戦の前兆

- 保元の乱とその後の平治の乱で、源氏と平氏の対立が強化され、源平合戦へとつながります。特に、源義朝(源氏)と平清盛(平氏)の間で武士の覇権争いが激化し、ついには平治の乱が発生します。源平合戦では、源義経(源氏)と平家の戦いが展開され、最終的に源頼朝が勝利を収め、鎌倉幕府が成立することになります。

- 武士政権の確立

- 保元の乱以降、武士は単なる軍事集団から政治の中枢にまで成長します。平清盛の支配下で武士は中央政権に深く関与し、その後の源頼朝による鎌倉幕府の設立に向けた布石が築かれました。武士政権の誕生は、封建制度の成立や、後の鎌倉時代における社会構造に大きな影響を与えることになります。

まとめ|保元の乱を攻略して、テストも入試もバッチリ!

ここまでの内容を踏まえ、保元の乱を攻略することで、高校の定期テストや大学入試において差がつくポイントを押さえていきましょう。

重要ポイントの振り返り

- 保元の乱の主要な登場人物や背景を押さえて、テストでよく出る「誰と誰が戦ったか」「乱の背景」といった問題をクリアしましょう。

- 後白河天皇のその後、平清盛の台頭がその後の歴史に与えた影響(源平合戦や鎌倉幕府の成立)を理解し、時系列や歴史の流れを覚えておきましょう。

入試差がつくポイント

- 政治と武士の関係を理解しておくことが、入試では重要なポイントです。特に、武士政権の成立や院政の影響について触れることで、より深い理解を示すことができます。

コメント