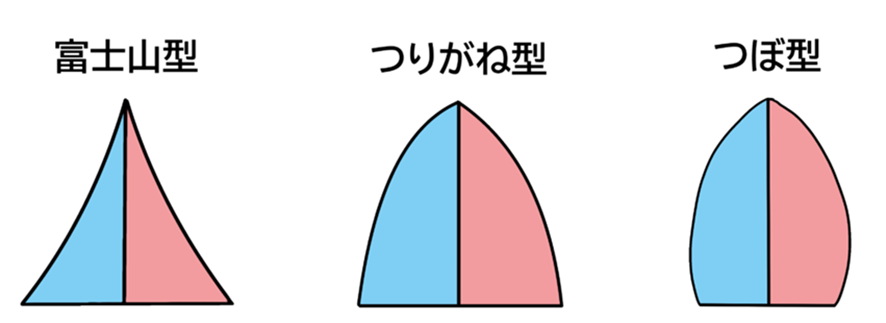

日本の人口ピラミッドは、子どもや高齢者の数のバランスで社会の状況がわかる大切なグラフです。中学生の地理のテストでもよく出題される内容で、富士山型・つりがね型・つぼ型の3種類があります。

この記事では、それぞれの特徴や見分け方、さらに日本の過去から現在までの人口ピラミッドの変化をわかりやすく解説します。

図や練習問題も紹介するので、テスト対策にもぴったりです。

人口ピラミッドとは?基礎知識と重要ポイント

人口ピラミッドとは、「ある国や地域の年齢ごとの人口の割合をグラフにしたもの」です。

縦軸に年齢、横軸に人口の割合を示し、男女別に左右対称で表すことが多いです。

見た目が山の形やつりがね、つぼのように見えることから、それぞれ「富士山型」「つりがね型」「つぼ型」と呼ばれます。

人口ピラミッドを使うと、出生率や死亡率、社会の高齢化の状況などが一目でわかります。

人口ピラミッドの意味と目的

人口ピラミッドは、人口の年齢構成を視覚的に理解するためのグラフです。

年齢ごとの人口構成をグラフで表す

- 縦軸:年齢(0歳〜高齢者まで)

- 横軸:その年齢の人口割合(%)

- 左右に男女別の棒グラフを置くことが多い

- グラフの形によって、出生率や死亡率の違い、人口増減の傾向が分かる

例:

- 先進国では出生率が低く、高齢者が多い → つぼ型に近い

- 発展途上国では出生率が高く、高齢者が少ない → 富士山型に近い

テストでよく出るポイント

- 「人口ピラミッドの形」と「その意味」を結びつけて覚えることが大切

- 例:富士山型 → 子どもが多く、人口が増加傾向

- 例:つりがね型 → 生産年齢人口が多く、人口が安定

- 例:つぼ型 → 高齢者が多く、少子高齢化・人口減少傾向

中学生が押さえておきたい人口分類

人口ピラミッドを理解するために、まず人口を3つの年齢層に分けて覚えましょう。

※参考:社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土(令和7年度版)

年少人口(0〜14歳)

- 子ども世代の人口

- 出生率の高さや将来の労働力を考える上で重要

- 比率が高い → 人口が増える傾向

生産年齢人口(15〜64歳)

- 働く世代の人口

- 社会の経済活動を支える中心

- この世代が多い → 国の経済力が高い

老年人口(65歳以上)

- 高齢者の人口

- 医療費や年金など社会保障の負担と関係する

- 比率が高い → 高齢化社会、人口減少の兆し

高齢化社会の定義(老年人口が7%以上)

- 老年人口の割合が7%を超える社会を「高齢化社会」と呼ぶ

- 日本はすでに高齢化が進み、老年人口の割合は年々増加

- テストでは「老年人口7%以上で高齢化社会」と覚えると良い

【覚え方のコツ】

- 年少人口:未来の労働力 → 「子ども」

- 生産年齢人口:働く世代 → 「大人」

- 老年人口:社会保障の負担 → 「お年寄り」

- 高齢化社会:老年人口7%以上 → 「社会の高齢化スタート」

人口ピラミッドの3つの基本形

人口ピラミッドには、国や時代によって大きく3つの形があります。それぞれ「富士山型」「つりがね型」「つぼ型」と呼ばれ、人口構造の特徴や出生率・死亡率の違いを表しています。

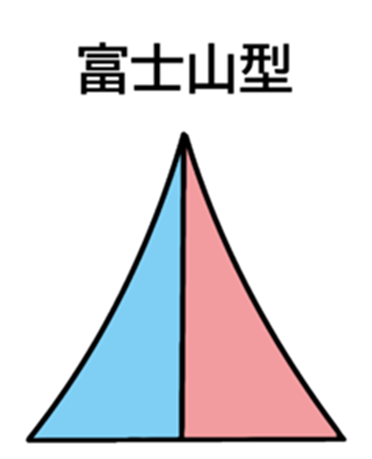

富士山型の特徴

構造の見た目と人口分布の傾向

- 名前の通り、富士山のように下が広く上に向かって細くなる形

- 下の部分(0〜14歳)が広く、子どもが多い

- 年齢が上がるほど人口が減っていく

- 人口全体が若い層中心で、人口が増加傾向

発展途上国に多い理由

- 出生率が高く、子どもの数が多い

- 医療や衛生面が十分でないため高齢者が少なく、死亡率が高め

- 子どもは将来の労働力と考えられることが多い

日本の歴史的な例(1930年代)

- 日本も1930年代は富士山型に近い形だった

- 出生率が高く、戦前の日本では子どもが多かった

- 高齢者の割合は少なく、人口増加が進んでいた

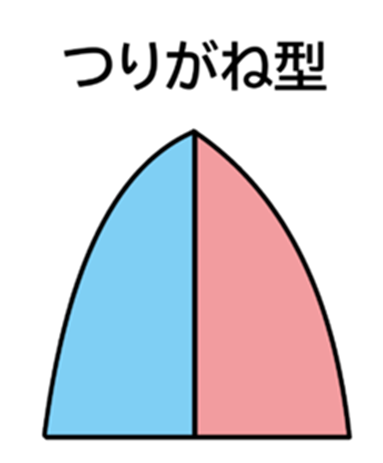

つりがね型の特徴

構造の見た目と人口分布の傾向

- 形が「つりがね」のように、中ほどが太く、上に向かって少し細くなる形

- 年少人口は減少気味だが、生産年齢人口が多く、人口が安定

- 高齢者の数も増え、老年人口の割合が目立つ

先進国に多い理由(医療や生活水準の向上)

- 出生率は低めだが、医療や生活水準が高く、高齢者も長生きする

- 経済が安定している国で見られることが多い

日本の歴史的な例(1960年代)

- 日本は戦後のベビーブーム後、1960年代はつりがね型に近かった

- 子どもの数は減少し始め、生産年齢人口が多い時期

- 社会が安定して人口増加がゆるやかになっていた

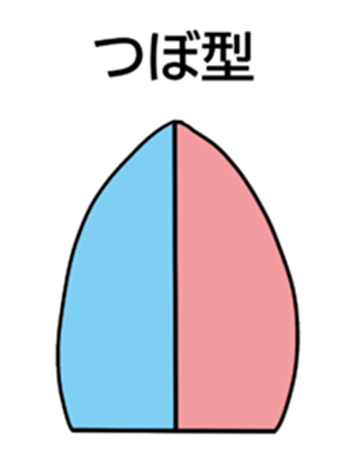

つぼ型の特徴

構造の見た目と人口分布の傾向

- 上に向かって広がる「つぼ」のような形

- 下の年少人口が非常に少なく、子どもが少ない

- 高齢者が多く、人口の中心が上に偏っている

- 人口が減少傾向で、少子高齢化が進んでいる国に多い

出生率の低下と人口減少の関係

- 出生率よりも高齢者の死亡率が上回ることで、人口全体が減る

- 子どもの割合が少なく、将来の労働力不足が課題になる

- 日本やドイツなど、先進国の中で特に出生率が低下した国で見られる

日本の現代例(2010年代以降)

- 現在の日本はつぼ型に近い形

- 子どもの数が少なく、高齢者の割合が非常に高い

- 少子高齢化社会の典型的な例として、中学のテストでもよく出題される

- 日本、ドイツが好例

【覚え方のポイント】

- 富士山型 → 子ども多め → 「人口増加」

- つりがね型 → 中央太め → 「人口安定」

- つぼ型 → 子ども少なめ → 「少子高齢化・人口減少」

人口ピラミッドの見分け方と語呂合わせ

人口ピラミッドは、形を見るだけでその国の人口構造や社会の状況を判断できます。特に「年少人口」と「老年人口」の割合、さらに「出生率や医療・生活水準」をチェックすることで、どの型かを見分けられます。

年少人口と老年人口の比率で判断

- 人口ピラミッドの下(0〜14歳)が広い → 富士山型

- 子どもが多く、人口が増えている

- 下が細く、上(65歳以上)が広い → つぼ型

- 子どもが少なく、高齢者が多い

- 下も上も中程度、中央(15〜64歳)が太い → つりがね型

- 人口が安定している

【覚え方のコツ】

- 下広い → 増加中(富士山型)

- 中央太 → 安定中(つりがね型)

- 上広い → 減少中(つぼ型)

出生率と医療・生活水準から推測する方法

- 出生率(子どもの数)が高い → 富士山型に近い

- 出生率が低く、医療や生活水準が向上して高齢者が多い → つりがね型

- 出生率が非常に低く、高齢者の割合が増えている → つぼ型

【ポイント】

- 発展途上国は出生率が高く、医療が十分でないため富士山型

- 先進国は出生率が低く、医療や生活環境が整っているためつりがね型やつぼ型

日本の人口ピラミッドの変化の流れ(語呂合わせ)

日本は時代ごとに人口ピラミッドの形が変化しています。出生率の変化や社会の発展と連動しています。

参考:少子高齢化って何が問題なの?~日本の人口(NHK for School)

1930年代:富士山型

- 子どもが多く、人口が増加中

- 高齢者は少なく、戦前の日本社会の特徴

- 出生率が高く、医療水準は今より低かった

1960年代:つりがね型

- 戦後のベビーブーム後、生産年齢人口が多い

- 子どもの割合は少し減少して安定期に入る

- 高齢者も増え始め、医療の発展で寿命が延びる

2010年代以降:つぼ型

- 子どもの数が非常に少なく、高齢者が多い

- 少子高齢化が進み、人口減少が始まる

- 現代日本の典型的な人口ピラミッド

【テストで覚えるコツ(語呂合わせ)】

- 「富士山型 → つりがね型 → つぼ型」の流れで、日本の人口構造が変化してきたと覚える

- 「富士山型 → つりがね型 → つぼ型」の順番:「ふつつぼ」

- 年少人口と老年人口の比率をチェックすると、形の見分けが簡単

中学生向け練習問題

人口ピラミッドは、形や年齢層の割合を覚えるだけでなく、実際に問題を解いて理解を深めることが大切です。ここでは、テストによく出る形式を中心にまとめました。

一問一答形式で理解度チェック

- 人口ピラミッドとは何か?

- 答え:年齢ごとの人口構成をグラフで表したもの

- 人口ピラミッドで年少人口とは何歳まで?

- 答え:0〜14歳

- 老年人口が7%を超えると何と呼ぶ?

- 答え:高齢化社会

- 富士山型・つりがね型・つぼ型の特徴を簡単に答えよ

- 答え:

- 富士山型:下が広く子どもが多い、人口増加

- つりがね型:中央が太く人口安定

- つぼ型:下が狭く高齢者多い、人口減少

- 答え:

図を見て形を答える練習

- 教科書やプリントにある人口ピラミッドの図を見て、次の3つの形のどれかを答える

- 下が広く上が細い → 富士山型

- 中央が太い → つりがね型

- 上が広く下が狭い → つぼ型

ポイント:形を見るだけで、出生率や人口増減の傾向まで推測できる

時代ごとの日本の人口ピラミッドを答える問題

- 次の年代の日本の人口ピラミッドの形を答えよ:

- 1930年代 → 富士山型

- 1960年代 → つりがね型

- 2010年代以降 → つぼ型

覚え方のコツ:富士山型 → つりがね型 → つぼ型の流れで歴史的な変化もセットで覚えると効率的

※なお、もっと練習問題を解きたい人向けに、以下の記事に一問一答問題を多数掲載しています。

【中2地理】日本の人口の特色に関する一問一答問題

まとめ・覚え方のコツ

人口ピラミッドは、「形」と「人口割合」をセットで覚えると理解しやすく、テストにも強くなります。

富士山型→つりがね型→つぼ型の流れを覚える

- 日本の人口ピラミッドは、富士山型 → つりがね型 → つぼ型の順で変化

- 流れを覚えるだけで、年代ごとの社会状況も理解できる

年少人口・生産年齢人口・老年人口の比率を意識する

- 年少人口(0〜14歳):子どもが多いほど人口増加

- 生産年齢人口(15〜64歳):人口の中心、経済活動の柱

- 老年人口(65歳以上):多いほど高齢化、人口減少の兆し

- 比率を意識すると、形の見分けが簡単

語呂合わせや図解でテスト対策

- 覚え方の工夫で理解が定着:

- 富士山型 → 「ふじさん下広い」

- つりがね型 → 「中央太く安定」

- つぼ型 → 「上広く減少中」

- 富士山→つりがね→つぼの順番:「ふつつぼ」

- 図解とセットで覚えると、一目で形と特徴を思い出せる

【ポイント】

- 「形を見る → 年齢層を確認 → 社会の特徴を考える」

- 練習問題で繰り返すことで、テストで間違えにくくなる

――――――――――

この記事を書いた人

現役の塾経営者。指導歴25年以上、のべ3,500人以上の小・中・高校生を指導。

定期テスト対策から中学・大学受験、英検対策まで幅広く対応。

→ 運営者情報はこちら

――――――――――

コメント