導入文

鎌倉時代はどんな時代?中学歴史で超重要な理由

鎌倉時代(かまくらじだい)は、日本で初めて「武士の政治」が始まった時代です。

それまでの政治は、天皇や貴族が中心でしたが、鎌倉時代になると、武士が自分たちの力で国を治めるようになりました。

この時代の中心人物は、もちろん源頼朝(みなもとのよりとも)。彼が鎌倉に幕府を開いたことで、日本の政治のしくみが大きく変わります。

定期テストでは、

- 「鎌倉幕府ができた年号」

- 「御恩と奉公(ごおんとほうこう)」の意味

- 「蒙古襲来(元寇)」の内容

などが毎年のように出題されます。

このページでは、鎌倉時代の流れを時系列でわかりやすく解説し、テストで出やすい年号・人物・事件をまとめて紹介します。

これを読めば、鎌倉時代の流れがスッキリ理解できるはずです!

本記事のポイント(テスト頻出・年号・文化を完全網羅)

- 鎌倉時代のはじまりから滅亡までを流れで理解できる

- 中学歴史テストによく出る人物・年号をセットで覚えられる

- 「文化」や「仏教」などの出題範囲もすべてカバー

- 最後に一問一答形式で復習できる

※ 関連記事:[鎌倉時代の一問一答|中学生向けチェック問題はこちら]

――――――――――

この記事を書いた人

現役の塾経営者。指導歴25年以上、のべ3,500人以上の小・中・高校生を指導。

定期テスト対策から中学・大学受験、英検対策まで幅広く対応。

→ 運営者情報はこちら

――――――――――

鎌倉時代の始まり ― 源平の争いから幕府成立までの流れ

鎌倉時代の始まりは、「源氏と平氏の戦い」からスタートします。

平安時代の終わりごろ、朝廷の中で力を持っていた平氏(へいし)が政権をにぎりましたが、その政治に不満を持った源氏(げんじ)との戦いが起こります。

この戦いが、のちに「鎌倉幕府」につながっていくのです。

平氏の台頭と滅亡(平清盛と源義経)

源平の戦い(治承・寿永の乱)とは

平安時代の後半、平清盛(たいらのきよもり)という人物が大きな力を持ちました。

平清盛は貴族に代わって政治を行い、娘を天皇の母にすることで朝廷の中心に入り込みました。

しかし、そのやり方に不満をもつ人々が増え、源氏(げんじ)が立ち上がります。源氏の棟梁である源頼朝が鎌倉で挙兵し、防御に適した鎌倉の環境を生かしながら平氏政権に戦いを挑みました。

(※鎌倉の歴史や環境について、鎌倉市の公式HPでも確認できます。)

この戦いを「源平の戦い(げんぺいのたたかい)」または「治承・寿永(じしょう・じゅえい)の乱」といいます。

戦いは1180年から1185年まで続き、全国を巻き込む大きな内乱となりました。

このとき活躍したのが、源頼朝の弟である源義経(みなもとのよしつね)。

彼は数々の戦いで平氏を破り、特に「一の谷の戦い」「屋島の戦い」などで大きな勝利をおさめました。

「壇ノ浦の戦い」と平家滅亡(1185年)

そして1185年、壇ノ浦(だんのうら)の戦いでついに平氏は滅亡します。

この戦いで、幼い安徳天皇(あんとくてんのう)が入水し、平清盛一族は海に沈みました。

この年(1185年)は、源頼朝が全国に「守護(しゅご)」と「地頭(じとう)」を置いた年でもあり、

実質的に「武士の政府(幕府)」が始まった年と考えられています。

テストポイント:

- 「壇ノ浦の戦い(1185年)」は、平氏が滅亡した戦い

- 平清盛ではなく、源義経が活躍した

- 1185年=鎌倉幕府の実質的成立という言い方も出題される

源頼朝が鎌倉幕府を開くまで

1185年と1192年、どちらが成立?「イイハコ」「イイクニ」論争の答え

中学歴史でよく出る疑問がこれです。

「鎌倉幕府の成立年は、1185年? それとも1192年?」

昔は「1192年(いい国つくろう鎌倉幕府)」という語呂合わせで覚えるのが定番でした。

これは、源頼朝が征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)に任命された年を基準にしています。

しかし最近の教科書では、

実際に全国の支配を始めたのは1185年(守護・地頭を置いた年)

と説明されており、「1185年成立」説が主流です。

つまり、どちらも間違いではないけれど、テストでは「1185年」がよく出るようになっています。

覚え方:

- 1185年 → イイハコつくろう鎌倉幕府(現代の教科書)

- 1192年 → イイクニつくろう鎌倉幕府(昔の教科書)

征夷大将軍とは?武士のトップの意味を簡単に解説

「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」とは、朝廷から任命される武士のトップのこと。

もともとは「えぞ(東北地方の蝦夷)を征伐する軍の大将」という意味でしたが、

鎌倉時代以降は、全国の武士をまとめる最高の地位を意味するようになりました。

源頼朝が征夷大将軍になったことで、武士が政治を行う時代が正式にスタートします。

つまり、征夷大将軍=武士のリーダーであり、幕府の長ということです。

テストポイント:

- 征夷大将軍=幕府の最高位の武士

- 鎌倉幕府を開いたのは「源頼朝」

- 成立年は1185年(現在主流)を選ぶのが安全

鎌倉時代をゆるがした事件と改革

鎌倉時代の中ごろには、幕府の政治を揺るがす大事件が起こりました。それが「承久の乱(じょうきゅうのらん)」です。

さらにその後、武士の社会をまとめるために作られたのが「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」です。

どちらも中学歴史の定期テストで超頻出の範囲なので、流れと意味をしっかり覚えましょう!

※帝国書院の『中学生の歴史』を参考にしています。

承久の乱(1221年)― 朝廷VS幕府の大事件

後鳥羽上皇の反乱とその結果

鎌倉時代の幕府は、もともと「朝廷(天皇や上皇)」の許しを得て存在していました。

しかし、だんだんと幕府の力が強くなり、朝廷が力を取り戻そうと反発するようになります。

その中心人物が、後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)です。

彼は「鎌倉幕府を倒して、天皇中心の政治に戻そう」と考え、1221年に兵をあげました。これが承久の乱です。

一方、幕府側では執権の北条義時(ほうじょうよしとき)を中心に御家人たちが団結。

結果は――

・ 幕府軍が圧勝!

・ 後鳥羽上皇は隠岐(おき)に流され、幕府の力が全国に広がりました。

つまり、「朝廷より幕府の方が強い」と全国に示された出来事が承久の乱なのです。

【定期テストでよく出る記述問題例】

問:承久の乱の結果、幕府の力がどのように変化したか説明しなさい。

答:朝廷をしのぐ力を持ち、政治の中心が幕府に移った。

六波羅探題の設置で幕府の力が強化

承久の乱のあと、幕府は京都に六波羅探題(ろくはらたんだい)という役所を設けました。

これは、朝廷の監視と西日本の御家人の統制を行うための出先機関です。

六波羅探題の設置によって、幕府は東日本だけでなく西日本にも勢力を広げたのです。

ここがテストで狙われやすいポイントです。

【覚え方の語呂合わせ】

「承久の乱でろく(六)なことなし → 六波羅探題」

(承久の乱の結果できたのが六波羅探題!と覚えましょう)

御成敗式目(1232年)― 武士のための法律

内容と制定の目的

承久の乱のあと、幕府が全国を統治するためには、武士が守るべきルールを明確にする必要がありました。

そこで執権の北条泰時(ほうじょうやすとき)が1232年に制定したのが、御成敗式目(ごせいばいしきもく)です。

御成敗式目は、

- 武士の行動の基準

- 裁判の判断基準

- 領地争いを解決するためのきまり

などを定めた、日本初の武家政権による本格的な法律です。

当時の社会では、朝廷の「律令(りつりょう)」が古くなっており、武士の常識に合わない点も多かったため、

御成敗式目は「武士の常識を反映した新しいルール」として重要な意味を持ちました。

ここがテストの記述に出やすいポイント!

【定期テスト頻出問題①】

問:御成敗式目を制定した人物と、その目的を答えなさい。

答:北条泰時が、武士の裁判の基準を定めるために制定した。

【定期テスト頻出問題②】

問:御成敗式目の内容はどのような特徴があるか。

答:武士の慣習や考え方をもとにして定められた。

【覚え方語呂合わせ(年号1232年)】

「ひとふみ(1232)読む泰時、御成敗式目」

→ 北条泰時が作ったときのイメージで覚えると効果的です。

【まとめ】

- 承久の乱(1221年):後鳥羽上皇 vs 北条義時 → 幕府が勝利し、朝廷よりも強い存在に。

- 六波羅探題:京都に設置、朝廷の監視・西日本の統治。

- 御成敗式目(1232年):北条泰時が作った武士のための法律。

この3つの流れをおさえることで、「鎌倉時代中期の政治の発展」がスムーズに理解できます。

定期テストでは年号・人物・目的の3点セットで問われるので、語呂合わせとセットで暗記しておきましょう。

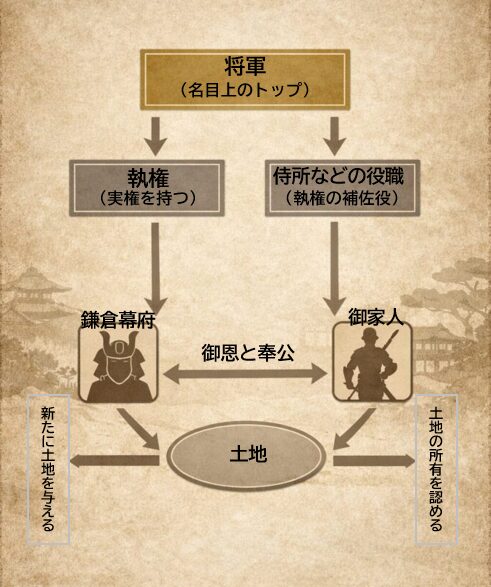

鎌倉幕府の政治の仕組み【中学生向けにやさしく解説】

鎌倉幕府の政治の大きな特徴は、

「将軍がトップだが、実際に政治を動かしたのは別の役職だった」という点です。

鎌倉幕府のトップは「将軍」

鎌倉幕府では、将軍が名目上のトップでした。

初代将軍は源頼朝で、武士による政治を始めた人物です。

ただし、時代が進むにつれて、将軍は政治の中心から遠ざかっていきます。

実際に政治を動かしたのは「執権」

鎌倉幕府で実際に政治の力を持っていたのが「執権」です。

執権は、将軍を助ける役職で、北条氏が代々この役につきました。

このように、

将軍よりも執権が実権を持つ政治を

「執権政治」と呼びます。

御家人との関係|「御恩」と「奉公」

鎌倉幕府の政治は、将軍(幕府)と御家人の関係で成り立っていました。

- 幕府 → 御家人

御恩:土地(領地)を与える - 御家人 → 幕府

奉公:戦いで命がけで仕える

このように、

土地を中心とした主従関係が鎌倉幕府の政治の土台です。

なぜこの仕組みが重要なの?

この政治の仕組みは、

- 承久の乱で幕府が朝廷に勝った理由

- 元寇のあとに幕府が弱まった理由

を理解するための超重要ポイントです。

定期テストの記述問題でも、

「将軍・執権・御家人」「御恩と奉公」はセットでよく出題されます。

このような鎌倉幕府の政治の仕組みについては、

将軍・執権・御家人の関係を図でまとめた

「鎌倉幕府の政治の仕組み(図解)」の記事で、さらにくわしく解説しています。モンゴル襲来(元寇)と鎌倉幕府の衰退

鎌倉時代の後半、日本は外国からの大きな脅威にさらされました。

それが、モンゴル(元)による2度の襲来、つまり「元寇(げんこう)」です。

この戦いをきっかけに、鎌倉幕府の力が少しずつ弱まっていくことになります。

ここでは「戦いの流れ」と「その後の幕府の衰退」をセットで理解していきましょう。

※参考:元軍との戦い後の幕府 | NHK for School

文永の役(1274年)と弘安の役(1281年)

2度の元寇の違いと日本の防衛

モンゴル帝国(元)は、中国や朝鮮半島を征服したあと、日本にも服従を求めてきました。

しかし、鎌倉幕府がそれを拒否したため、元は2度にわたって日本に攻めてきます。

第1回目:文永の役(1274年)

- 攻めてきた相手:元+高麗(朝鮮半島の国)

- 上陸地点:対馬(つしま)→壱岐(いき)→博多湾(福岡県)

- 武器:火薬を使った「てつはう(鉄砲のような爆弾)」を使用

- 結果:日本の武士たちが奮戦し、暴風雨により元軍が撤退

【ここがポイント】

「文永の役では、鎌倉幕府の守りは不十分だったが、暴風雨が日本を救った」

第2回目:弘安の役(1281年)

- 攻めてきた相手:元+高麗+南宋(中国南部の国)

- 日本側の準備:幕府は博多湾沿いに「防塁(ぼうるい)」という石の壁を築き、徹底防御。

- 結果:激しい戦いの末、またしても暴風雨(神風)で元軍が大きな被害を受けて撤退

【2度の元寇の違いまとめ】

| 項目 | 文永の役(1274年) | 弘安の役(1281年) |

|---|---|---|

| 攻めてきた国 | 元・高麗 | 元・高麗・南宋 |

| 日本の準備 | 不十分 | 防塁を築くなど十分 |

| 結果 | 暴風雨で撤退 | 再び暴風雨で撤退 |

| テスト頻出語句 | てつはう | 防塁・神風 |

「神風」の意味と実際の歴史

2度の元寇では、どちらのときも暴風雨が元軍を退けたと伝えられています。

この風がのちに「神風(かみかぜ)」と呼ばれるようになりました。

当時の人々は「神が日本を守ってくれた」と考えましたが、実際には――

- 長期航海に慣れない元軍の船が暴風で沈んだ

- 船が密集していたため、被害が大きくなった

などの現実的な要因もあったとされています。

【テストで狙われる記述例】

問:神風とはどのような意味か説明しなさい。

答:元の襲来のときに吹いた暴風を、神が日本を守ったと考えて「神風」と呼んだ。

戦後処理の問題と御家人の不満

恩賞が足りずに不満が拡大

元寇では、2度とも元軍を撃退しましたが、新しい土地を手に入れたわけではありません。

そのため、戦った御家人に与える土地(恩賞)がなかったのです。

御家人たちは「命をかけて戦ったのに、報われない」と不満を強めました。

さらに、戦いの準備や防塁の建設に多くの費用がかかり、幕府の財政も悪化しました。

【テストで出やすいポイント】

問:元寇のあと、御家人の不満が高まったのはなぜか。

答:新しい領地が得られず、恩賞をもらえなかったから。

悪党の登場と幕府の弱体化

御家人の中には、生活が苦しくなり、幕府の命令を無視して暴れる者(悪党)も現れました。

「悪党(あくとう)」とは、今でいう“反乱的な武士”のことです。

彼らは年貢を納めず、荘園を荒らすなどの行動をとりました。

これにより、

- 幕府の支配力が弱まる

- 各地で治安が悪化する

という問題が発生し、鎌倉幕府の信頼は急速に低下していきました。

最終的に、この御家人たちの不満が、のちの後醍醐天皇による倒幕運動(建武の新政)につながっていくのです。

【まとめ】

| 出来事 | 年号 | 内容 | テスト頻出ポイント |

|---|---|---|---|

| 文永の役 | 1274年 | 元が初めて日本に襲来 | 暴風雨で撤退、てつはう |

| 弘安の役 | 1281年 | 元+南宋が再び襲来 | 防塁を築き、神風で撤退 |

| 神風 | ― | 日本を救った暴風のこと | 神が守ったと考えられた |

| 御家人の不満 | ― | 恩賞不足で幕府に不信感 | 鎌倉幕府の衰退の原因 |

| 悪党の登場 | ― | 幕府に反抗する武士 | 治安悪化・支配力低下 |

鎌倉幕府の滅亡と次の時代へ

長く日本を支配してきた鎌倉幕府も、最後には内部の不満や混乱によって滅びを迎えます。

そのきっかけを作ったのが、後醍醐天皇(ごだいごてんのう)による「倒幕運動(とうばくうんどう)」でした。

ここでは、鎌倉幕府がどのようにして滅び、新しい時代(室町時代)へと移っていったのかを、流れでわかりやすく整理していきましょう。

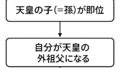

後醍醐天皇の倒幕運動

建武の新政への流れをわかりやすく

元寇(げんこう)のあと、御家人の不満が高まり、幕府の力はだんだんと弱まっていきました。

そんな中、朝廷側では「天皇の力を取り戻そう」という動きが強まります。

その中心人物が、後醍醐天皇(ごだいごてんのう)です。

彼は「武士の政治(幕府)を終わらせ、天皇中心の政治を復活させよう」と考え、

倒幕運動(とうばくうんどう)を始めました。

1回目の倒幕運動(1324年:正中の変)

後醍醐天皇は、鎌倉幕府を倒すために計画を立てますが、

仲間の裏切りで計画が発覚し、失敗します。

(これを「正中の変(しょうちゅうのへん)」といいます)

2回目の倒幕運動(1331年:元弘の変)

後醍醐天皇は再び倒幕を試みます。

しかし、このときも失敗し、隠岐(おき)という島に流されてしまいます。

ところが!

流された後醍醐天皇の考えに共感し、全国で多くの武士が立ち上がりました。

その中には、のちに歴史を大きく動かす足利尊氏(あしかがたかうじ)や新田義貞(にったよしさだ)などがいたのです。

【テストでよく出る記述例】

問:後醍醐天皇はどのような目的で倒幕運動を行ったか。

答:天皇中心の政治(公家政治)を取り戻すため。

1333年、鎌倉幕府の滅亡

足利尊氏の登場と室町時代の始まり

1333年、ついに鎌倉幕府が滅びます。

その決定的なきっかけを作ったのが、足利尊氏と新田義貞の活躍でした。

足利尊氏の裏切り

足利尊氏はもともと鎌倉幕府の有力な御家人でした。

しかし、幕府の政治に不満を持っていた彼は、後醍醐天皇側に味方して倒幕に加わります。

彼は京都の六波羅探題(ろくはらたんだい)を攻め落とし、朝廷の支配権を取り戻しました。

この裏切りは、幕府にとって決定的な打撃となります。

新田義貞の鎌倉攻め

続いて、関東では新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉に攻め込みます。

激しい戦いの末、鎌倉幕府はついに滅亡。

1333年、鎌倉幕府が約150年の歴史に幕を閉じたのです。

【語呂合わせ(1333年)】

「いざ、さんざん(1333)鎌倉幕府ほろぶ」

→ テスト対策でよく出るので、語呂で暗記!

建武の新政(けんむのしんせい)

幕府を倒した後、後醍醐天皇は「天皇中心の政治」を実現しようとしました。

これが建武の新政(けんむのしんせい)です。

しかし、武士たちの不満を理解できず、次第に不安定な政治になってしまいました。

その不満の中から、再び足利尊氏が動き出します。

足利尊氏は後醍醐天皇と対立し、新しい幕府(室町幕府)を京都に開くことになります。

こうして日本は、次の時代――室町時代へと進んでいきます。

鎌倉幕府滅亡の流れまとめ

| 出来事 | 年号 | 内容 | 重要人物 |

|---|---|---|---|

| 正中の変 | 1324年 | 最初の倒幕計画。失敗 | 後醍醐天皇 |

| 元弘の変 | 1331年 | 再び倒幕を試みるが失敗 | 後醍醐天皇 |

| 足利尊氏の裏切り | 1333年 | 幕府を見限って朝廷側へ | 足利尊氏 |

| 鎌倉幕府の滅亡 | 1333年 | 新田義貞の攻撃で滅亡 | 新田義貞 |

| 建武の新政 | 1334年 | 天皇中心の政治を目指す | 後醍醐天皇 |

| 室町幕府の成立 | 1338年ごろ | 足利尊氏が新幕府を開く | 足利尊氏 |

※なお、中学生向けに以下の記事に鎌倉時代の年表を掲載しています。

【中学生向け】鎌倉時代の年表とテスト頻出ポイントの解説

定期テストで狙われるポイント

- 鎌倉幕府滅亡の年号(1333年)

- 倒幕運動を行ったのは誰か(後醍醐天皇)

- 倒幕を助けたのは誰か(足利尊氏・新田義貞)

- 建武の新政とはどんな政治か(天皇中心の政治)

【まとめ】

- 後醍醐天皇は天皇中心の政治を取り戻すために倒幕運動を行った。

- 足利尊氏と新田義貞が鎌倉幕府を滅ぼした(1333年)。

- 鎌倉幕府滅亡後、後醍醐天皇が「建武の新政」を始めたが長くは続かず、

足利尊氏が新しい幕府=室町幕府を開いた。

定期テスト頻出ポイントまとめ

鎌倉時代は政治・事件・文化・人物など覚えることが多いですが、「テストによく出るポイント」を押さえるだけで得点がぐっと上がります。

ここでは、年号・人物・記述・用語の4つの観点でまとめます。

年号で覚えるべき事件ベスト5

中学生が覚えておきたい鎌倉時代の重要年号は次の5つです。

| 年号 | 事件・出来事 | 覚え方/語呂合わせ |

|---|---|---|

| 1185年 | 壇ノ浦の戦い・平氏滅亡 | 「いいやごろ(1185)壇ノ浦で平氏終わる」 |

| 1192年 | 源頼朝が征夷大将軍 | 「いい国(1192)作ろう鎌倉幕府」 |

| 1221年 | 承久の乱 | 「承久で幕府の力示す」 |

| 1232年 | 御成敗式目制定 | 「ひとふみ(1232)北条泰時が法律」 |

| 1274年・1281年 | 元寇(文永・弘安の役) | 「文永・弘安の神風」 |

【テストポイント】

- 年号+事件+人物のセットで覚える

- 語呂合わせで暗記すると定着しやすい

人物名チェックリスト

鎌倉時代の人物は、政治・宗教・事件・文化に分けて整理すると覚えやすいです。

| 人物 | 役割・ポイント |

|---|---|

| 源頼朝 | 鎌倉幕府を開く、征夷大将軍 |

| 北条政子 | 尼将軍、執権政治を支える |

| 北条義時 | 執権、承久の乱で幕府の勝利を指導 |

| 北条泰時 | 御成敗式目を制定 |

| 後鳥羽上皇 | 承久の乱で幕府に反発 |

| 足利尊氏 | 鎌倉幕府滅亡に関与、室町幕府創始 |

| 新田義貞 | 鎌倉攻めで幕府滅亡に貢献 |

| 法然・親鸞・日蓮・栄西・道元 | 鎌倉新仏教を開く宗教家 |

【テスト頻出ポイント】

「誰が何をしたか」だけでなく、「どの事件・出来事に関わったか」もセットで覚える

記述・語句問題の出題例

- 記述問題例

問:承久の乱の結果、幕府の力はどうなったか。

答:幕府が朝廷に勝ち、全国に支配力を広げた。

- 語句問題例

問:御恩と奉公とは何か。

答:御家人が土地(恩賞)をもらい、将軍に忠誠を尽くす関係。

【ポイント】

- 「誰が」「何を」「なぜ」行ったのかを簡潔にまとめる

- 語句の意味もセットで押さえる

紛らわしい用語まとめ

| 用語 | 意味 | 覚え方・注意点 |

|---|---|---|

| 守護 | 国ごとの武士の監督役 | 地方の安全・徴税担当 |

| 地頭 | 荘園や公領を管理する役 | 年貢の取り立てが仕事 |

| 悪党 | 幕府に反抗する武士 | 暴れたり荘園を荒らす |

| 征夷大将軍 | 幕府のトップ | 武士の長、頼朝が初めて就任 |

【ポイント】

同じ「役職でも守護と地頭は役割が違う」など、混同しやすい部分を整理する。

鎌倉時代を流れで覚えるコツ

単なる暗記よりも、時代の流れを理解することで定期テストも高校入試も安心です。

「成立→政治→事件→滅亡」の4段階で整理しよう

- 成立:源平の戦い→源頼朝が鎌倉幕府を開く

- 政治:御恩と奉公、執権政治、守護・地頭

- 事件:承久の乱、元寇、御成敗式目

- 滅亡:後醍醐天皇の倒幕運動、鎌倉幕府滅亡→建武の新政

【ポイント】

- 「順番を追う」ことで記憶の定着が早くなる

- テストでも「流れを答える問題」に強くなる

時系列でイメージする図解学習法

- 年号や事件を横軸に並べ、人物・宗教・文化を縦軸に置くと、複雑な情報も整理できる

仕上げに一問一答で復習しよう

- [鎌倉時代の一問一答|中学生向けチェック問題はこちら]

- 流れを理解した上で、一問一答で確認すると、暗記が理解に変わる

鎌倉時代|これだけは覚える!チェック表(保存用)

■ 重要人物

- □ 源頼朝:鎌倉幕府を開いた初代将軍(1192年)

- □ 北条政子:頼朝の妻/将軍を支え、幕府の実権に関与

- □ 北条時宗:執権/元寇のときに国をまとめた人物

■ 重要事件

- □ 承久の乱(1221年):朝廷(後鳥羽上皇)vs 鎌倉幕府 → 幕府が勝利

- □ 元寇(1274・1281年):元が日本に攻めてきた戦い(文永・弘安)

■ 重要法令

- □ 御成敗式目(1232年):武士のための法律/道理を重視

■ 仏教(新しい教え)

- □ 浄土宗:念仏「南無阿弥陀仏」をとなえれば救われる

- □ 浄土真宗:悪人でも救われる(親鸞)

- □ 禅宗:座禅による修行/武士に広まる

■ テスト直前チェック

- □ 人物と役割がセットで言える

- □ 事件は「だれ vs だれ」「結果」を説明できる

- □ 御成敗式目=武士の法律と即答できる

- □ 仏教は「教えの特徴」で区別できる

まとめ:鎌倉時代を制す者は中学歴史を制す!

- 年号・人物・事件・文化をセットで覚える

- 流れを「成立→政治→事件→滅亡」の順で理解する

- 一問一答で復習し、記述・語句問題にも対応

歴史は「暗記」から「理解」に変わると、定期テストも高校入試もぐっと楽になります。

鎌倉時代をしっかり押さえれば、中学歴史の土台はバッチリです!

コメント