「学校推薦」ってよく聞くけど、実際どんな制度なの?一般入試や総合型選抜とは何が違うの?

高校生の中には、そう感じている人も多いのではないでしょうか。

大学入試の方式は「一般選抜」「総合型選抜(旧AO入試)」「学校推薦型選抜」の3つに分かれます。

学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、高校での成績や生活態度、先生からの推薦をもとに受験できる入試方式です。

文部科学省によると、一般入試だけでなく推薦入試での入学者が全体の半数にもなっており(文部科学省「国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」より)、大学進学希望者にとって推薦入試は非常に重要な入試形態の1つになっています。

早く進路を決めたい人、コツコツ努力を続けてきた人には特にチャンスのある制度といえます。

この記事では、

- 学校推薦型選抜の仕組み・種類(指定校推薦・公募推薦)

- 出願条件や評定平均の目安

- 他の入試との違い

- メリット・デメリット

- 合格に向けた準備と注意点

をわかりやすく解説します。

「推薦をもらうために高1・高2で何をすべきか」「辞退したらどうなるのか」といった疑問にも答えながら、合格への最短ルートを紹介します。

学校推薦型選抜とは?【基礎からわかる】

そもそも「学校推薦」とはどんな制度?

「学校推薦」とは、高校の先生が大学に対して『この生徒を推薦します』と推薦書を出してくれる制度です。

つまり、大学に直接応募するのではなく、高校を通して出願する入試方式になります。

推薦を受けるには、日ごろの成績(評定平均)や学校生活の態度、出席状況などが大切です。

高校の先生が「この生徒なら大学に推薦できる」と判断した場合にのみ、推薦してもらえます。

☑ ポイント

- 調査書(成績)・志望理由書・面接・小論文などで合否が決まる

- 「高校での努力」を重視する入試

- 学力試験を課す大学もある(特に国公立)

推薦をもらえるかどうかは、普段の成績・生活態度・先生との信頼関係がカギになります。

「学校推薦型選抜」と「推薦入試」の違い

以前は「推薦入試」と呼ばれていましたが、2021年度入試から名称が**「学校推薦型選抜」**に変更されました。

これは、大学入試改革の一環として、選抜方法や評価基準をより明確にするためです。

| 項目 | 旧:推薦入試 | 現:学校推薦型選抜 |

|---|---|---|

| 名称 | 推薦入試 | 学校推薦型選抜 |

| 評価内容 | 内申点や面接中心 | 成績+学力+活動実績など総合的に評価 |

| 学力試験 | 基本なし | 大学によって課す場合あり |

| 出願条件 | 評定平均〇以上 | 同様だが、より明確に提示 |

| 共通テスト | 原則なし | 国公立では課す大学もあり |

つまり、「名前が変わっただけ」ではなく、

より多面的に生徒を評価する制度に変わったという点がポイントです。

どんな大学・学部で実施されているのか

学校推薦型選抜は、ほとんどの大学で実施されています。

ただし、大学や学部によって内容や出願条件が異なります。

私立大学

- 多くの私立大学で「指定校推薦」「公募推薦」を実施

- 一般入試よりも早く出願・合格が決まる

- 学力試験よりも、内申点・志望理由・面接を重視する傾向

国公立大学

- 実施校は増加傾向だが、募集人数は少なめ

- 共通テスト(旧センター試験)を課す大学が多い

- 学力・人柄・活動実績を総合的に評価

また、医学部や看護学部などでは、地域医療に貢献する人材を求める目的で地域限定の推薦枠を設けている大学もあります。

☑ POINT

学校推薦型選抜は、「学力だけでなく人間性も重視する入試」。

大学によって「どんな学生を求めているか」が異なるため、早めに大学公式サイトで確認することが大切です。

国公立大学・私立大学での違い

| 比較項目 | 国公立大学 | 私立大学 |

|---|---|---|

| 募集人数 | 少ない | 多い |

| 学力試験 | 多くの大学で実施(共通テストあり) | 面接・小論文中心、試験なしの大学も多い |

| 出願条件 | 成績・活動実績・共通テスト成績 | 評定平均・志望理由などが中心 |

| 合格発表時期 | 11月下旬〜12月頃 | 11月上旬〜中旬が中心 |

| 特徴 | 学力と人柄をバランスよく評価 | 高校での努力・人間性を重視 |

【まとめ】

- 国公立は「共通テスト+推薦」、学力も求められる

- 私立は「内申+面接・小論文」が中心で、早めに合格が決まる

- どちらも「日ごろの努力と信頼」が合格への第一歩

まとめ:学校推薦型選抜は「普段の努力」が結果に直結する入試

学校推薦型選抜は、高校での3年間の頑張りが評価される入試です。

指定校推薦・公募推薦など種類はありますが、どの方式でも共通するのは

「コツコツと努力してきた人が評価される」という点です。

大学入試で推薦を目指すなら、

- 成績(評定平均)を安定させる

- 授業態度・提出物・出席を大切にする

- 志望理由や将来の目標を早めに固める

ことが重要です。

学校推薦型選抜の種類と特徴

学校推薦型選抜には、主に「指定校推薦」と「公募推薦」の2種類があります。

どちらも高校での成績や学校生活の努力を評価する入試ですが、推薦してもらえる対象・条件・選考方法が異なります。

ここでは、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。

※参考:

文部科学省「大学入学者選抜について」

ベネッセ:学校推薦型選抜(旧推薦入試)とは?仕組みやメリット

① 指定校推薦とは?【最も確実な推薦制度】

指定校推薦の仕組み(高校と大学の協定)

指定校推薦とは、大学が特定の高校に「推薦枠(指定校枠)」を与える制度です。

たとえば、「○○大学△△学部の推薦枠がこの高校には2名ある」といった形で、大学が高校に事前に通知します。

高校内で希望者を募集し、評定平均や生活態度などをもとに「校内選考」を実施。

選ばれた生徒のみが、その大学に学校長推薦書を添えて出願できます。

つまり、

・高校と大学の間に正式な協定(信頼関係)がある

・枠のある高校の生徒だけが応募できる

・校内選考を通れば、合格率が非常に高い

というのが指定校推薦の特徴です。

【POINT】

指定校推薦は「大学と高校の信頼関係」に基づく制度。

推薦後の辞退は厳禁とされ、合格後は必ず進学することが原則です。

指定校推薦の出願条件と評定平均の目安

指定校推薦を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。

- 高校の成績(評定平均値)が大学の基準を満たしている

- 欠席・遅刻が少ない

- 校内での態度・提出物・生活面に問題がない

- 高校の推薦を正式に受けられる

大学によって基準は異なりますが、一般的な目安としては次の通りです。

| 大学レベル | 評定平均の目安 |

|---|---|

| 難関私立大学(MARCH・関関同立など) | 4.3以上 |

| 中堅私立大学 | 3.8〜4.2程度 |

| 地方国公立大学 | 4.0以上が多い |

評定平均は高校1年〜3年の全教科の平均で決まるため、早い段階からコツコツ努力することが大切です。

また、上記の表の「評定平均の目安」については、高校によって大きく異なります。

※評定平均の出し方や上げ方について、以下の記事で詳しく解説しています。

高校の評定平均の出し方と評定平均を上げる方法

指定校推薦のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 合格率が非常に高い(実質90〜100%) | ❌ 合格後の辞退が原則できない |

| 一般入試より早く進路が決まる(秋頃に合格) | ❌ 指定校枠がある高校の生徒しか受けられない |

| 学力試験がない・少ない大学も多い | ❌ 校内選考で落ちる可能性がある |

| 日ごろの努力が評価される | ❌ 受けたい大学に枠がないこともある |

【まとめ:指定校推薦は「最も確実な推薦制度」】

高校でしっかりとした成績と態度を積み重ねてきた人にとって、早く合格をつかめる大きなチャンスです。

ただし、「推薦をもらったら必ず進学する」という責任がある点には注意が必要です。

※なお、指定校推薦については以下の記事で詳しく解説しています。

指定校推薦とは

② 公募推薦とは?【誰でも応募できる推薦制度】

公募推薦の出願条件と募集方法

公募推薦とは、大学が全国の高校生に向けて広く募集を行う推薦制度です。

指定校推薦のような「高校との特別な協定」はなく、出願条件を満たせば誰でも応募できます。

主な出願条件は以下の通りです。

- 評定平均が大学の基準を満たしている(例:3.5以上など)

- 学校長の推薦を受けている

- 出席状況・学校生活に問題がない

大学によっては、特定の教科成績や資格(英検など)を条件にしている場合もあります。

募集方法は大学ごとに異なり、

- 「公募制一般推薦」(誰でも応募可能)

- 「公募制特別推薦」(地域・部活動・資格などに限定)

など複数の形式があります。

【POINT】

自分の得意分野をアピールできる制度。

特に、スポーツ・文化活動・資格などの実績がある人に向いています。

学力試験・小論文・面接の傾向

公募推薦では、大学によって学力試験や小論文、面接などが課されます。

これは、出願者が多いため、推薦だけでは選考しきれないためです。

文科相の指針からも、書類審査のみによる合否決定は少なくなり、面接や学科試験、実技などの試験とセットになる大学・学部が増えると予想されます。

大学教育を受けるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力も適切に評価するため、調査書等の出願書類だけではなく、大学入学共通テスト又はその他の評価方法等※のうち少なくともいずれか一つを必ず活用し、その旨を募集要項に記述する。

※例えば、小論文等、プレゼンテーション、口頭試問、実技、各教科・科目に係るテスト、資格・検定試験の成績等

文部科学省「令和7年度大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告」より引用

一般的な選考内容は次の通りです。

| 試験内容 | 主な実施大学の傾向 |

|---|---|

| 小論文 | 人文・社会系学部で多い。時事問題や志望理由を問うテーマ。 |

| 面接 | 志望動機・高校生活・将来の目標を質問される。 |

| 学力試験 | 国語・英語・数学など基礎的内容を出題(国公立で多い)。 |

| 実技試験 | 芸術・体育系学部などで実施される場合もある。 |

☑ 公募推薦は、推薦+実力を試す入試。

推薦をもらうだけでなく、しっかりと学力・表現力の対策をしておくことが重要です。

公募推薦のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 全国どの高校からでも応募できる | ❌ 合格率は指定校推薦より低い |

| 自分の力でチャレンジできる | ❌ 学力試験・小論文・面接の対策が必要 |

| 志望動機・個性をアピールできる | ❌ 出願条件(評定・資格など)が大学ごとに違う |

| 部活動・資格などの実績を活かせる | ❌ 募集人数が少ない大学もある |

【まとめ:公募推薦は「実力+意欲」で勝負する推薦制度」】

学校成績だけでなく、自分の強み・将来の目標を明確に表現できる人に向いています。

しっかりとした準備と自己PRが合格のカギです。

まとめ:自分に合った推薦制度を選ぼう!

| 項目 | 指定校推薦 | 公募推薦 |

|---|---|---|

| 出願できる人 | 枠のある高校の生徒 | 条件を満たせば誰でも可 |

| 合格率 | 非常に高い(90〜100%) | 中程度(30〜60%) |

| 試験内容 | 面接・書類中心 | 学力試験・小論文あり |

| メリット | 確実・早く進路が決まる | 挑戦の幅が広い |

| デメリット | 枠がなければ受けられない | 試験対策が必要 |

どちらの方式も、「普段の成績・態度・準備力」が結果を左右します。

早めに自分の高校にある推薦枠を確認し、目標大学に向けた行動を始めましょう。

他の入試との違いを徹底比較

学校推薦型選抜は、「評定平均」や「学校での活動実績」が重視される入試方式です。

ここでは、一般選抜(旧一般入試)や総合型選抜(旧AO入試)との違いを分かりやすく比較し、それぞれの特徴や対策のポイントを整理していきます。

一般選抜との違い【難易度・対策・チャンスの差】

一般選抜は、主に大学入学共通テストや大学独自の筆記試験によって合否が決まる入試方式です。一方、学校推薦型選抜では、高校での成績(評定平均)や人物評価、面接、小論文などが中心になります。

| 比較項目 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 |

|---|---|---|

| 評価基準 | 内申点・面接・小論文など | 学力試験(共通テスト・筆記試験) |

| 対策の中心 | 学校の成績アップ・面接練習・志望理由書 | 問題演習・過去問対策・共通テスト対策 |

| 難易度の特徴 | 早期から準備すれば合格しやすい | 全国レベルの学力が必要 |

| 出願時期 | 11〜12月ごろ | 1〜2月ごろ(共通テスト後) |

| チャンスの数 | 1校のみ出願可(原則) | 複数大学に出願可能 |

つまり、「推薦型」は早くから努力してきた人が有利で、「一般選抜」は学力一本で勝負する人が有利という違いがあります。推薦でチャンスを増やしたい人は、早めに評定を意識した学校生活を送ることが大切です。

総合型選抜(旧AO入試)との違い

総合型選抜は、学力よりも「人物」や「意欲」「適性」を重視する入試です。高校の推薦が不要で、自分で大学に直接出願できる点が特徴です。

| 比較項目 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜(旧AO入試) |

|---|---|---|

| 出願に必要なもの | 学校長の推薦 | 自分で出願可能 |

| 主な評価内容 | 学校成績・面接・小論文 | 志望理由・活動実績・プレゼン・面接 |

| 学力試験の有無 | 大学によって実施 | 学力試験なしの大学も多い |

| 向いている人 | 学校の成績が安定している人 | 自分のやりたいことが明確な人 |

| 出願時期 | 11〜12月 | 9〜10月頃(早い大学は夏) |

総合型選抜は「自分の個性や将来の目標を伝える入試」、学校推薦型選抜は「高校生活での努力を評価してもらう入試」と言えます。

※なお、総合型選抜については以下の記事で詳しく解説しています。

総合型選抜とは?一般選抜・推薦型選抜との違い・選考方法とスケジュール・対策を徹底解説

学校推薦型選抜・総合型選抜・一般選抜の比較表【一目でわかる】

| 項目 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | 一般選抜 |

|---|---|---|---|

| 出願時期 | 11〜12月 | 9〜10月 | 1〜2月 |

| 出願条件 | 学校長の推薦が必要 | 自己推薦 | 誰でも可 |

| 評価内容 | 内申点・面接・小論文 | 志望理由・活動実績・面接 | 学力試験中心 |

| 試験内容 | 小論文・面接 | プレゼン・面接 | 筆記試験(共通+個別) |

| メリット | 合格率が高い/早期合格 | 自分の強みを活かせる | 複数大学を受けられる |

| デメリット | 出願できる大学が限られる | 準備に時間がかかる | 競争が激しい |

| 向いている人 | 学校成績が良い人 | 将来のビジョンが明確な人 | 学力に自信がある人 |

※参考:2026年度学校推薦型選抜の仕組み – マナビジョン

このように、どの入試方式にもメリット・デメリットがあります。

自分の性格や学習スタイル、志望校の方針に合わせて、最も自分に合った入試方式を選ぶことが合格への近道です。

学校推薦型選抜の出願条件と評価基準

学校推薦型選抜では、「出願できる生徒の条件(=出願資格)」と「合否を決める評価基準」が明確に決められています。単に成績だけでなく、学校生活全体の姿勢が見られる点が特徴です。

ここでは、実際に推薦を受けるための条件や評価のポイントをくわしく説明します。

出願条件は「評定平均〇〇以上」が基本

学校推薦型選抜では、高校での成績(評定平均値)が最も重要な出願条件になります。

- 国公立大学:評定平均 4.0以上 が目安

- 有名私立大学:評定平均 3.8〜4.3程度 が多い

- 中堅私大・地方大:3.2〜3.8程度 で出願できる場合もある

評定平均とは、1年生〜3年生前期までの成績を5段階評価で平均したものです。

→ たとえば、5段階評価で「4.0」とは、全教科の平均がほぼ「4(=優)」レベルを維持している状態です。

また、「全教科の評定」だけでなく、「特定教科の平均」を指定する大学もあります。

(例)

- 「英語学科」なら英語の評定が4.3以上

- 「理学部」なら数学・理科の評定が4.0以上

つまり、志望学部に関係する科目を特に重視される傾向があります。

高校の出席日数・態度・活動実績も重視される

学校推薦型選抜では、成績以外にも「高校生活での取り組み姿勢」が評価されます。

主な評価項目は次のとおりです。

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 出席状況 | 欠席・遅刻が少ないか(無断欠席は減点) |

| 学習態度 | 授業態度や提出物などの取り組み姿勢 |

| 学校活動 | 部活動・生徒会・ボランティアなどへの参加 |

| 生活態度 | 校則を守り、周囲と良好な関係を保っているか |

つまり、「真面目に学校生活を送ってきたか」が重視されます。

評定が高くても、欠席が多かったり、生活態度に問題があると、推薦をもらえないケースもあります。

評価されるポイント(成績・人柄・志望理由書・面接)

推薦型選抜では、出願後の選考で以下のような要素が評価されます。

- 成績(評定平均)

→ これまでの努力の証として、合否に大きく影響。 - 人柄(推薦書・面接で判断)

→ 教員の推薦書や面接で、協調性・誠実さ・向上心などが評価されます。 - 志望理由書(大学への熱意)

→ 「なぜこの大学・学部を選んだのか」「将来何を学びたいか」を具体的に書くことが重要。 - 面接(大学による選考)

→ 自己PR、志望理由、高校での取り組みなどを問われる。

→ 「自分の言葉で伝える力」「誠実な態度」が重視される。

☑ポイント:

面接では「評定が良い=合格」ではなく、大学側が「入学後にしっかり学ぶ姿勢があるか」を見ています。

そのため、志望理由書と面接内容をしっかり一致させることが大切です。

誰でも受けられる?校内選考の流れと注意点

学校推薦型選抜は、「学校長の推薦」が必要なため、誰でも出願できるわけではありません。

高校内での「校内選考」を通過する必要があります。

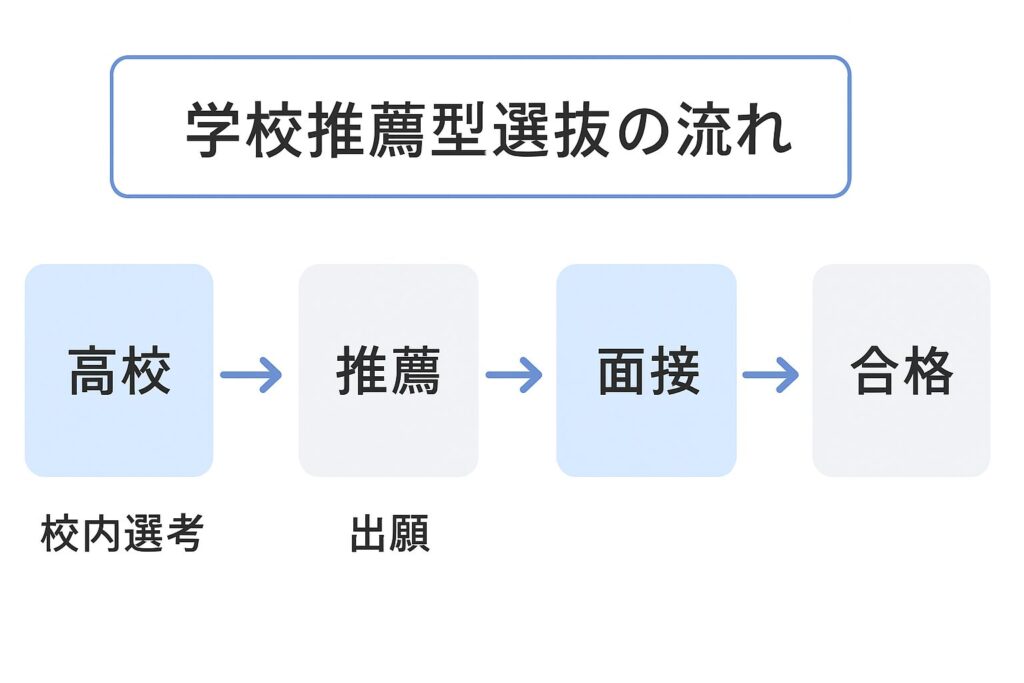

校内選考の一般的な流れは次のとおりです。

- 生徒が希望を提出(夏〜秋頃)

- 担任・進路指導部が成績・出席などを確認

- 面談や小論文で適性を判断

- 校内会議で推薦者を決定

- 学校長が大学へ推薦書を提出

注意点として、

- 出願できるのは1人1大学のみ(原則)

- 一度推薦を受けたら、合格発表まで他の大学を受けられない(辞退不可の大学も多い)

- 高校内で他の生徒と競合するため、希望者が多い学部では「学内倍率」が高くなることも

つまり、推薦を受けるには、早めに進路を決めて、日頃から成績と生活態度を意識しておくことがカギです。

学校推薦型選抜のスケジュール【時期を逃さないために】

学校推薦型選抜は、一般選抜よりも早く行われる入試形式です。出願から合格までの期間が短く、準備を始めるタイミングを逃すとチャンスを失うこともあります。

ここでは、1年間の流れと注意点をしっかり確認しておきましょう。

高校3年生の年間スケジュール(出願〜合格まで)

学校推薦型選抜の一般的なスケジュールは次の通りです。

| 時期 | 主な内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 4〜6月ごろ | 進路面談・志望校決定 | 評定平均や出席状況を意識し始める時期。志望大学を具体的に検討。 |

| 7〜9月ごろ | 校内選考の希望提出・校内選考 | 学校内で推薦希望者を決定。推薦枠が限られているため、早めに担任へ相談。 |

| 10月中旬〜11月下旬 | 出願期間・大学への書類提出 | 大学ごとに出願時期が異なる。志望理由書や推薦書を準備。 |

| 11月〜12月 | 面接・小論文・筆記試験など実施 | 公募推薦では学力試験を課す大学も。練習を重ねて本番に備える。 |

| 11月下旬〜12月中旬 | 合格発表 | 合格したら大学へ入学手続き。指定校推薦などは基本的に辞退不可。 |

☑ポイント:

大学によっては出願が10月初旬から始まることもあります。志望大学の募集要項を夏休み前までに確認しておくと安心です。

一般選抜・総合型選抜との時期の違い

学校推薦型選抜は、他の入試と比べて「出願が早い」「合格が早い」のが特徴です。

| 入試の種類 | 出願時期 | 試験時期 | 合格発表 |

|---|---|---|---|

| 総合型選抜(旧AO入試) | 9月〜10月 | 10月〜11月 | 11月〜12月 |

| 学校推薦型選抜 | 10月〜11月 | 11月〜12月 | 11月〜12月 |

| 一般選抜 | 1月〜2月 | 2月〜3月 | 2月〜3月 |

☑ 総合型選抜よりは遅く、一般選抜よりは早い時期に行われるのがポイントです。

また、国公立大学の推薦型選抜では、共通テスト(1月)を課す場合もあるため、推薦で出願しても共通テスト対策が必要なことがあります。

合格発表後の手続き・辞退の可否

合格発表のあとは、以下のような流れになります。

- 合格通知の確認

→ 合格発表は大学公式サイトや郵送で通知されます。 - 入学手続き(12月〜1月)

→ 期日までに入学金や書類を提出します。

→ 提出しない場合は合格が取り消されるので注意。 - 辞退の可否

→ 指定校推薦の場合、辞退は原則できません。

→ 公募推薦では、大学によって辞退が可能な場合もありますが、学校や大学に迷惑がかかるため慎重に判断する必要があります。

☑合格後に「やっぱり別の大学に行きたい」と思っても、原則として他の大学の受験はできません。推薦型選抜を受ける際は、「本当にその大学に行きたいか」を明確にしておくことが大切です。

併願とのスケジュール管理のコツ

学校推薦型選抜は「他の入試とのスケジュール重なり」に注意が必要です。

特に次のような点を意識しましょう。

- 総合型選抜や指定校推薦と時期が重なることがある

- 一般選抜との準備期間が短くなることがある

- 推薦の合格発表が12月頃なので、結果を待ってから一般対策を始めると遅い

☑ コツ:

- 7〜8月の段階で「推薦・一般どちらも視野に」計画を立てる

- 推薦が不合格でも一般に切り替えられるように、共通テストや過去問演習を並行して進める

- スケジュール帳やアプリで、「出願日・試験日・合格発表日」を一覧化して管理する

まとめると:

推薦型選抜は早期に結果が出る分、準備の早さが命です。高2のうちに「推薦を目指すのか」「一般で挑戦するのか」をある程度決め、計画的に行動しましょう。

学校推薦型選抜のメリット・デメリットまとめ

学校推薦型選抜(推薦入試)は、「早く進路が決まる」「内申点を活かせる」などのメリットがある一方で、「辞退できない」「校内選考がある」などの注意点もあります。

ここでは、受験前に知っておきたい主なメリットとデメリットを整理して紹介します。

学校推薦の主なメリット

一般入試より早く進路が決まる

学校推薦型選抜の最大のメリットは、一般入試よりも早く合格が決まることです。

多くの大学では、11月〜12月に合格発表が行われるため、早ければ年内に進路が確定します。

【例】:

- 一般選抜では2月〜3月に合格発表

- 推薦型選抜では11月中に合格決定

つまり、周りよりも早く受験生活を終えられるため、精神的にも安心できます。

また、合格後は大学の準備や資格勉強、趣味などに時間を使える点も大きな魅力です。

内申点を活かせる

学校推薦型選抜では、高校での成績(評定平均)が合否に大きく関係します。

つまり、「定期テストをコツコツ頑張ってきた人」にとって非常に有利な入試です。

たとえば:

- 定期テストの点数を積み重ねてきた生徒

- 授業態度・提出物をきちんと評価されている生徒

これらの努力が「評定平均値」として反映され、それが推薦出願の基準になります。

また、一般入試のようにセンター試験(共通テスト)や難問を解く必要がないため、日常の努力がそのまま評価されるのもメリットです。

面接・小論文重視の大学には有利

学校推薦型選抜では、面接や小論文が中心の大学も多くあります。

そのため、筆記試験が苦手でも、自分の考えや意欲を伝える力があれば合格のチャンスがあります。

- 小論文では「志望動機」「社会問題への意見」などが出題されることが多い

- 面接では「高校で頑張ったこと」「大学で学びたい分野」などを問われる

これらは日々の学習姿勢や将来のビジョンをアピールできる場でもあります。

💬ポイント:

「自分の言葉で考えを伝える力」「高校生活の中での実績」がある生徒ほど、推薦型選抜で評価されやすいです。

学校推薦の主なデメリット

合格後の辞退ができない場合が多い

学校推薦型選抜の注意点として、一度合格すると辞退できない大学が多いという点があります。

特に「指定校推薦」は、

- 合格=その大学に必ず入学することが前提

- 他大学の併願は原則不可

となっているため、安易に出願すると後悔するケースもあります。

たとえば:

「推薦で合格したけど、やっぱり他の大学に行きたくなった」

→ 辞退できずに進学せざるを得ない、という事例も。

そのため、推薦を受ける前に「本当にその大学で学びたいのか」をしっかり考えることが大切です。

校内選考で落ちるリスク

学校推薦型選抜では、高校内での推薦枠の争い(校内選考)があります。

大学が提示する「指定校枠」は限られているため、希望者が多い人気学部では学内倍率が高くなることもあります。

例:

- 「〇〇大学 経済学部 1名」など、1校に1枠しかない

- 志望者が複数いる場合、評定や生活態度などで校内選考が行われる

そのため、出願以前に「校内で落ちてしまう」リスクもあるのです。

対策:

- 高1・高2のうちから定期テストや提出物をしっかりこなす

- 先生とのコミュニケーションを大切にして信頼を得ておく

評定や生活態度が厳しく見られる

学校推薦型選抜は、「学校長の推薦」に基づいて出願するため、高校での評価が非常に厳しく見られます。

具体的には:

- 欠席・遅刻が多い

- 授業態度が悪い

- 提出物の遅れが多い

こうした点があると、どんなに評定平均が高くても推薦がもらえないことがあります。

また、面接では「高校での取り組み」「人柄」も重視されるため、日常の姿勢がそのまま評価につながります。

アドバイス:

推薦を目指すなら、学業+生活態度の両方で信頼される生徒を意識することが大切です。

まとめ:学校推薦は「早期確定」かつ「努力重視」の入試

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 早く合格が決まる | 合格後の辞退がほぼ不可能 |

| 内申点(評定)を活かせる | 校内選考で落ちるリスクあり |

| 面接・小論文が得意なら有利 | 成績・生活態度の基準が厳しい |

推薦型選抜は、「コツコツ努力できる人」「早めに進路を決めたい人」に向いています。

一方で、「まだ志望校を迷っている人」や「幅広く受験したい人」には一般選抜の方が合っている場合もあります。

学校推薦型選抜はこんな人に向いている!

学校推薦型選抜は、「勉強・学校生活・人物面」をトータルで評価される入試方式です。一般入試のように1回の学力試験で勝負するわけではなく、3年間の努力や高校での信頼が大きく影響します。

そのため、向いているタイプにはいくつかの共通点があります。

コツコツ努力型・内申重視タイプの人

学校推薦型選抜では「評定平均(内申点)」が最も重要な基準です。

つまり、「毎日の授業態度」「提出物」「定期テストの積み重ね」がすべて評価対象になります。

このため、派手に一夜漬けで成績を取るタイプよりも、日々コツコツと課題をこなし、安定して良い成績を取れる人が有利です。

また、まじめに授業を受け、先生との信頼関係を築いている人ほど、推薦がもらいやすくなります。

【ポイント】

評定平均が4.0以上あれば、国公立大や難関私大の推薦のチャンスが広がります。

早めに進路を決めたい人

学校推薦型選抜は、一般選抜(大学入学共通テストや個別試験)よりも合格発表が早いのが特徴です。

11月〜12月のうちに合格が決まる大学も多く、早ければ高校3年の冬前に進路が確定します。

そのため、大学受験のプレッシャーを長期間抱えたくない人や、早く安心して高校生活を終えたい人におすすめです。

進路が早く決まれば、残りの時間を資格取得・卒業準備・趣味の充実などに使うこともできます。

【注意点】

合格後に「辞退できない」大学も多いため、受ける前に本当に進学したい大学かをしっかり確認しましょう。

面接や小論文で自分を表現できる人

学校推薦型選抜では、「人物重視」の大学が多く、面接や小論文が合否を左右することがあります。

そのため、学力だけでなく、自分の考えを言葉で伝える力が求められます。

- 面接では「志望理由」「将来の夢」「高校で頑張ったこと」などを質問される

- 小論文では「社会問題」「学部に関するテーマ」「自分の意見」を論理的に述べる

といった形式が一般的です。

自分の言葉でしっかり話せる人、書ける人は、推薦入試で強みを発揮できます。

【練習法】

志望理由書の作成や模擬面接の練習を早めに始めておくと安心です。

部活動・課外活動で実績を積んでいる人

学校推薦型選抜では、学業以外の活動も高く評価されます。

特に以下のような経験がある人は有利になるケースが多いです。

- 部活動での大会出場・リーダー経験

- 生徒会やボランティア活動への参加

- 資格取得やコンテストでの入賞経験

これらは「高校生活で何を頑張ってきたか」を示す重要な実績です。

大学側は、こうした経験を通じて得た協調性・責任感・挑戦力を重視します。

例:

スポーツ推薦のような特別枠でなくても、「部活動で努力した経験」は十分評価されます。

【まとめ】

| 向いているタイプ | 理由・特徴 |

|---|---|

| コツコツ努力型 | 定期テスト・提出物など日常の積み重ねが評価される |

| 早めに進路を決めたい人 | 11〜12月に合格が決まりやすい |

| 自分の意見を伝えられる人 | 面接・小論文重視の大学に強い |

| 活動実績がある人 | 学外・部活動での努力もプラス評価 |

学校推薦型選抜の注意点とよくある質問Q&A

学校推薦型選抜(推薦入試)は、チャンスの多い入試方式ですが、注意点や誤解されがちな点も多くあります。

ここでは、受験生がよく疑問に思うポイントをQ&A形式で整理して解説します。

推薦を辞退したらどうなる?

学校推薦型選抜では、合格後の辞退は原則禁止です。

特に「指定校推薦」で合格した場合は、大学と高校の信頼関係に基づく制度のため、辞退は非常に問題視されます。

※指定校推薦と「専願」の公募推薦の場合です。

もし辞退してしまうと、

- 次年度以降、その高校が同大学の推薦枠を失う可能性がある

- 学校からの信頼を失い、進路指導にも影響が出る

といった重大な結果につながります。

そのため、推薦を受ける前に「本当に行きたい大学かどうか」を必ず確認しましょう。

注意:

公募推薦などでは、大学によっては辞退可能なケースもありますが、出願前に募集要項を必ずチェックしましょう。

推薦と一般選抜の併願はできる?

併願の可否は、大学の種類や推薦の形式によって異なります。

一般的には以下のようになります:

| 推薦の種類 | 併願の可否 | 補足 |

|---|---|---|

| 指定校推薦 | 不可(専願) | 合格したら必ず入学する義務あり |

| 公募推薦(専願型) | 不可 | 合格=入学が前提 |

| 公募推薦(併願可型) | 可能 | 他大学の受験と両立できる |

つまり、「指定校推薦」や「専願型公募推薦」を受ける場合は、一般入試との併願はできません。

一方で、「併願可の公募推薦」であれば、推薦と一般選抜の両方に挑戦することも可能です。

【ポイント】

出願前に「募集要項の併願条件」を必ず確認しておきましょう。

落ちた場合、一般入試を受けられる?

はい、推薦で不合格になっても一般入試を受けることは可能です。

ただし、受けた推薦が「専願型」だった場合は、出願時点で「合格したら必ず入学する」と誓約しているため、落ちた後に一般入試を受ける形になります。

一方、「指定校推薦」は1回しかチャンスがないため、不合格になることはほとんどありません(高校での校内選考で決まるため)。

【アドバイス】

推薦が不合格でも切り替えて一般入試に備えるため、日頃から学力対策も続けておくのが大切です。

指定校の枠はどう決まるの?

「指定校推薦枠」は、大学が高校ごとに設定する特別な推薦枠です。

大学と高校との間で結ばれた「協定」に基づき、過去の合格実績や高校の評価などから毎年見直されます。

そのため、

- 偏差値の高い高校

- その大学への進学実績が多い高校

ほど、有利な推薦枠を多く持つ傾向があります。

同じ大学でも「高校によって枠がある学校とない学校」が存在するのは、この仕組みのためです。

例:

ある高校には「〇〇大学経済学部」の指定校枠があっても、別の高校にはないということもあります。

推薦後に成績が下がったら取り消される?

原則として、大きく成績が下がったり欠席が増えたりすると、推薦取り消しの可能性があります。

推薦合格は「高校生活を最後まできちんと続けること」が前提だからです。

具体的には以下のようなケースで注意が必要です。

- 学期末の成績が極端に下がった

- 無断欠席・遅刻が増えた

- 校則違反や問題行動があった

こうした場合、高校側が大学に報告し、合格が取り消されることもあります。

合格後も気を抜かず、卒業まで誠実な態度を保つことが大切です。

まとめ|学校推薦は「早めの準備」と「信頼」がカギ!

学校推薦は誰にでもチャンスがある制度

学校推薦型選抜は、学力試験だけでなく、高校3年間の努力を総合的に評価する入試です。

勉強が得意でなくても、「真面目に取り組んだ姿勢」「活動実績」「先生からの信頼」が評価されます。

つまり、誰にでもチャンスがある制度だといえます。

高1からの努力が最終的な合格を左右する

推薦では、出願時点での「評定平均」が重要です。

この評定は、高1から高3までの定期テスト結果をもとに計算されるため、早めの努力が合格への近道になります。

「推薦を考えるのは高3からでいい」と思っていると、すでに手遅れということも。

【今からできること】

- 授業態度・提出物をしっかり

- 定期テストで平均点+αを狙う

- 学校の先生に相談して、目標大学を早めに決める

先生との関係・志望理由の明確化も成功のポイント

推薦入試は、学校の先生が大学に推薦状を書いてくれる制度です。

そのため、先生との信頼関係が非常に重要です。

普段から礼儀正しく接し、進路相談にも積極的に参加しましょう。高1・高2の頃から志望大学を懇談で伝えておくことも、重要な校内選考ポイントになります。

また、面接や志望理由書では「なぜその大学・学部に行きたいのか」を明確に話せることが必要です。

※なお、大学選びのポイントである「文理選択の仕方」について、以下の記事で詳しく解説しています。

文理選択の仕方

大学が求める人物像を理解し、自分の将来像と重ねてアピールできるようにしておきましょう。

【まとめポイント】

| 成功のカギ | 具体的な行動 |

|---|---|

| 早めの準備 | 高1から評定を意識・勉強習慣を確立 |

| 信頼関係 | 授業態度・先生とのコミュニケーション |

| 明確な志望動機 | 志望理由書・面接でしっかり伝える |

コメント