「大学受験に向けて塾はいつから通えばいいんだろう」

「塾・予備校はどうやって選べばいいかわからない」

このような疑問をお持ちの高校生は多いのではないでしょうか。

大学受験は高校受験にくらべて受験方法の種類や試験科目が多く、対策の仕方が人によってさまざまです。「結局、どうすればいいんだろう?」と困惑してしまう場合もあります。

そこで、「大学受験に向けていつから塾に通えばいいか」「塾・予備校の選び方」を紹介します。

※関連記事:【大学受験】塾・予備校の費用はいくらかかるか

大学受験対策で塾や予備校にはいつから通えばいいか

塾・予備校で大学受験対策をするなら、いつから通うのがいいでしょうか。

必要を感じたらすぐ通うほうがいい

理想を言えば、「今、すぐ」です。

高1で「通うほうがいいかも」と思えば高1から通うほうがいいですし、高3になって部活を引退してから「さあ、受験対策をはじめよう!」と思い立てばすぐにでも通うほうがいいです。

大学受験生の7割近くは通塾している

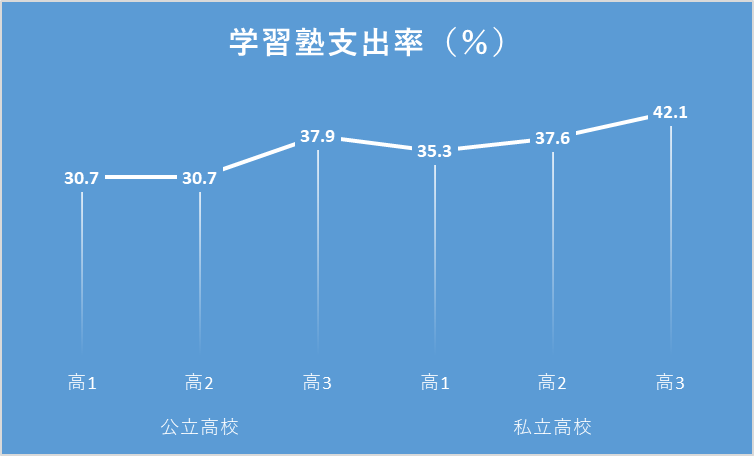

高校生がどれくらい塾・予備校に通っているかというと、文部科学省の調査によれば下記の画像のようになっています。「学習塾支出費率」というのは、学校以外で学習塾に費用を出している家庭の割合です。

文部科学省「令和3年度 子どもの学習費調査」をもとに作成

- 高1、高2は3人に1人が通塾

- 高3は約4割が通塾

同じく文科省の「大学入学者数等の推移」によれば、大学・短大の進学率は約60%です。大学・短大に進学しない人の多くは塾・予備校を利用しないと推定すると、大学受験を予定している高校生の通塾率は、「高1、高2が5割ほど」「高3が7割近く」になります。

ちなみに上記の「学習塾支出率」には通信教育や家庭教師は含まれていません。それらの学習手段も含めると、学校以外にプラスアルファの学習手段を活用している高校生はもう少し多くなります。

おすすめの通塾開始は高校入学直前

高3になってから塾・予備校に通い出す人もいますが、1番おすすめなのは高校入学直前期です。

高校生活がはじまり1週間のスケジュールが決まった後だと、勉強の予定をさらに入れたくないものです。

後から勉強時間を増やすよりも、先に勉強の予定を入れた状態で高校生活をスタートするほうが便利です。

遅くとも高2の夏には通い出そう

高校入学前はどうしても大学受験対策に乗り出す気になれなかった場合はどうするか。それでも、遅くても高2の夏には塾・予備校を利用するほうがいいです。

なぜなら大学受験が高3の11月には本格的にはじまるからです。11月に入試があるので、9-10月は過去問対策をする必要があります。その時期には学校の定期テストもありますから、受験勉強にだけ集中するわけにはいきません。

高2の夏休みには受験勉強を本格的にはじめておき、1年後の入試にそなえるようにしましょう。

大学受験で塾・予備校に通うメリット

塾・予備校で大学受験対策をするメリットを紹介します。

学校の予習ができる

まず、学校の授業より先に塾・予備校で勉強を進められます。

高校の勉強は難易度が上がるため、1回授業を受けただけで完全に理解するのは困難です。

塾・予備校で先に学習しておき、ある程度理解した状態で学校の授業を受けられれば、学校の授業が非常に理解しやすくなります。

学校の勉強が得意になる

2つ目のメリットは「学校の勉強を得意にできる」という点です。

前十ツのように、塾・予備校で予習した状態で高校の授業を受ければ、学校の授業が一段と理解しやすくなります。

その後宿題などで演習すれば、理解→定着と学習段階をステップアップさせていけます。

校内でコースアップができる

学校の勉強が得意になれば、成績次第でコースアップも可能になります。

高校はコースごとにカリキュラムが異なります。コースによっては、志望大学・学部の難易度に沿った勉強ができない場合もあります。

例えば所属しているコースが「国公立大学進学コース」であれば、そのコースのカリキュラムは中堅国公立大学の受験に沿った内容になっていることがほとんどです。

もし自分の志望大学・学部が河合塾の基準で偏差値60以上なら、もう1つ上のコースへのランクアップを目指すほうがいいでしょう。

高校でコースアップすることで大学受験対策の質も上がります。

英語・数学を得意科目にできる

予備校での受講科目に英語や数学を選ぶ人は多いです。

英数を得意にできれば大学受験できわめて有利になります。

逆に英語・数学は1度苦手にしてしまうと克服するのに時間がかかります。苦手になる前に、早めに塾・予備校で対策しておきましょう。

時期別の塾・予備校の活用方法

通いはじめる時期によって塾・予備校の活用方法は異なります。高1から高3まで時期別に活用方法を紹介します。

高1から通う場合の活用方法

まず、高1から通うなら下記の4つの活用を意識してみてください。

- 学習習慣の定着

- 標準レベルまでの高得点化

- 文系・理系の見極め

- 学校の評定アップ

それぞれの内容を説明します。

学習習慣を定着させる

大学受験を成功させるのに、自学自習の習慣が欠かせません。どれほどすばらしい授業を受けても、自分で演習しないと身に付きません。毎日1時間でもいいので学校の勉強以外に学習する習慣をつけましょう。

学習習慣の定着には時間がかかりますから(数か月以上かかるとも言われています)、できるだけ高校に入学したらできるだけ早く学習習慣の定着化に乗り出しましょう。

自発的に学習習慣をつけるのはなかなか大変ですから、塾・予備校で学習した範囲を復習するなどすれば、自然に学習習慣をつけられるようになります。

難関大学を目指している人にはZ会がおすすめです。下記のリンクから資料請求ができます。

Z会高校講座への資料請求はこちら標準レベルの問題で高得点を取れるようにする

標準レベルまでの問題を確実に解ける力を身につけるようにしましょう。

大学入試で合否を分ける大きなポイントの1つは、「標準問題の取りこぼし」です。多くの受験生が正解する問題に確実に正解するようにしておけば、難問の正解率はほかの受験生と同程度でも合格の可能性をかなり高められます。

高1はまだまだ標準レベルまでの問題中心の授業ですから、塾・予備校の勉強をしっかりしておけば標準問題の取りこぼしを減らしやすくなります。

文系・理系の見極めをする

高1の終わりごろには文理選択があります。文系・理系のどちらに進むかを決めるものです。

文理選択は大学入試の有利・不利や将来の年収にも関わります。何も準備していない状態では決め手がありません。

高1から勉強しておけば、ある程度自分の得意・不得意や興味が見えてきます。塾・予備校で勉強しながら「文系科目と理系科目のどちらのほうが好きか?」を意識しておきましょう。

※関連記事:【文理選択の仕方】大学の決め方は?

学校の評定をアップさせる

塾の授業を活用して学校の評定をあげるようにしておきましょう。特に、高1の間は学校の評定を4.0以上にするよう意識しておきましょう。

大学受験に影響するのは実力だけではありません。学校の評定も非常に重要です。指定校推薦や学校推薦型選抜はもちろん、一般選抜でも学校の評定を参考にする大学が出てきています。

調査書の一般入試への利用を明言している大学はわずかですし、筑波大学のように点数化をするのではなく調査書の記載の有無のみを評価する大学もあります。

それでも、大学側が学生の選抜に慎重になる傾向がありますので、定期テスト対策もしっかりしておきましょう。

※関連記事:評定の出し方・上げ方

高2から通う場合の活用方法

塾・予備校に高2から通う人は下記の3点を心がけるようにしましょう。

- 英語・数学の本格的な復習

- 国語の共通テスト対策

- 理科の科目選択

それぞれ細かく説明します。

英語・数学の復習を本格的に行う

高2時点ですでに、英語数学は高校課程の半分近くを習い終えています。高1終わりまでに数ⅠAは終わり、中高一貫校や一部の公立高校では数ⅡBも一部終えています。英文法も半分程度学習済です。

これだけ学習が進んでいれば、そろそろ復習をしておくと良い時期です。

習ってすぐの頃は解けた問題なのに、1年も経つと解き方を忘れている。こんなことが既習範囲のあちこちで見られるようになります。

忘れてきた頃が絶好の復習のタイミングです。高2の勉強と並行して高1の復習を進めるようにしましょう。

国語の共通テスト対策をほぼ完了させる

2つ目は「国語の共通テスト対策」です。

文系・理系問わず、国公立大学を受ける人は国語が必須です。高2の間に国語の共通テスト対策をしっかり行っておきましょう。

現代文の読解だけでなく、古文の文法・読解も高2の間に対策を済ませておきます。国語の実力は1度上がればすぐに下がりません。高3になってからほかの科目の勉強に時間を回しやすくなります。

高3になると、文系なら地歴公民の勉強が忙しくなりますし、理系なら数Ⅲの対策に時間を取られる人が多くなります。高2の間に国語の受験勉強をかなり進めておけば、これらの科目の対策に時間を回せるようになります。

※関連記事:【古文の勉強方法】何から勉強すればいい?

理科の科目選択の見極めをする

高2では理科の科目選択も重要です。「生物と化学」か「物理と化学」のどちらかを選ぶ人が多いです。

生物と物理、どちらの科目を得意にできるかは、ある程度勉強してみないとわかりません。

数学が得意なら物理も得意にしやすくなりますが、それ以上に生物の勉強に興味を感じるかもしれません。

やってみないとわからないので、高2の間に理科の勉強をしておいて適切な科目選択をできるようにしておきましょう。

地歴公民に勉強時間を回せる

高2までに英語数学の受験勉強を進めておくと、受験対策をかなり有利に進められます。地歴公民で高得点を狙えるからです。

英語・数学の対策には時間を相当取られます。そのため現役生の多くは地歴公民にまで手が回りません。せっかく英語・数学で共通テスト8割取っても、地歴公民で5割だとボーダーラインすれすれになったり出願校を変更せざるを得なくなります。

ところが高2で数ⅠAの復習や英文解釈の勉強が進んでいると、高3でやるべき英語数学の勉強を何割か減らせます。減らせた分の一部を地歴公民に回せば共通テストで8~9割も十分にねらえます。

地歴公民はほかの受験生がコケがちな科目ですから、この差は非常に大きいです。

地歴公民に勉強時間を回すためにも早めに英語・数学の復習に着手したいですね。

※関連記事:【共通テスト日本史】9割以上を取る勉強方法と問題集

※関連記事:【共通テスト世界史】9割以上を取る勉強方法と問題集

※関連記事:【共通テスト地理】9割以上を取る勉強方法と問題集

※関連記事:【共通テスト倫理・政経】9割を取る勉強方法と問題集

※関連記事:【共通テスト現代社会】9割以上を取る勉強方法と問題集

高3から通う場合の活用方法

高3から塾・予備校で勉強をはじめる場合、「受験に本当に必要な内容に特化して勉強する」ようにしましょう。

部活を引退してから受験勉強を本格的にはじめる人も多いです。こういう人は部活→受験勉強への意識の切り替えがとてもしやすいです。集中して取り組むことで、短期間でのレベルアップも目指せます。

しかも、高3では志望校も入試に必要な科目も決めている人が多いです。「入試に何が必要か」が明確なので、「何を勉強すればいいか」も明確になります。

受験勉強の期間が限られているというビハインドはありますが、「気持ちの切り替えの速さ」「必要な内容だけ勉強できる」というメリットを活かして逆転合格も十分可能です。

時間がない人は通信教育がおすすめ

近くに良い塾や予備校がない、部活が忙しくて塾・予備校に通う時間がない。

こういったケースはよくあります。

そんなときは通信教育がおすすめです。

なかでも、難関大学を目指す高校生はZ会を検討してみてください。1回15~30分ほどで勉強でき、難関大学によく出る難問や記述問題の対策ができます。

難関大学を目指している人にはZ会がおすすめです。下記のPRリンクから資料請求ができます。

Z会高校講座への資料請求はこちら苦手を克服するにはオンライン家庭教師がおすすめ

苦手な科目が気になるけどまとまった勉強時間が取れない、帰宅したらもう夜になっている。という人には、オンライン授業がおすすめです。

自宅で受けられますから、21時や22時からでも安心して授業を受けられます。塾や予備校だと22時までには授業も終わり、自習室も閉めざるを得ません。

ところが在宅受講なら22時からさらに1時間授業を受けても23時半には寝られます。気になる箇所を1対1の個別授業で解説してもらえば、すっきりした状態で1日を終えられます。

しかも遅い時間帯だと、予備校で教えているプロ講師が予備校の授業後にオンラインで個別授業をすることもあります。どうしても分からない問題に1人で悩んでいるより、実力のある講師に教わるほうが効率よく学力を伸ばせます。

定期テストは一発勝負ではなく年に4-5回ありますから、1回ごとに勉強のやり方を工夫して質を高められます。時間がないなど、ほかの人より不利な状況にある人ほど、質の高い勉強をするチャンスです。自分に合ったやり方を早めに見つけるようにしましょう。

下記リンクはプロ講師による個別指導と、LINEなどで勉強方法の指導やスケジューリングもしてくれる「みんなの塾」のPRです。月17,800円から受講できます。】

高校生におすすめの塾・予備校の選び方

大学受験対策のための塾・予備校は非常にたくさんあります。どちらがいいのか、どう選べばいいか迷っている人も多いと思います。

自身の受験勉強にあう塾・予備校を選ぶ方法をお伝えします。

※関連記事:予備校と塾の違い:部活と定期テスト・大学入試対策の両立にはどちらがいいか

志望大学・学部の対策ができるところを選ぶ

前提として、志望大学・学部の対策ができる塾・予備校を選ぶようにしましょう。偏差値65くらいで二次試験の問題が難問ぞろいの大学を志望しているのに、「通いやすいから」という理由で基礎演習ばかりする塾を選んでしまってはいけません。

その塾・予備校の合格実績や、普段使用している教材の難易度を確認しておきましょう。

面談で具体的な学習提案をしてもらう

次に、塾の責任者と面談をして、「志望大学・学部に合格するにはどう勉強すればいいか」を聞くようにしてみてください。受講コースの説明やキャンペーンの案内ばかりしてくる塾担当者もいますが、その場合は速やかに「撤退」です。

「合格するために塾に通う」のですから、「合格するにはどうすればいいか」「今日から何をどう勉強すればいいか」をきちんと提案してくれる塾を選ぶようにしましょう。

塾と予備校の違いを知る

ここまで、「塾・予備校」と併記してきましたが、そもそも塾と予備校の違いは何でしょうか。どちらが絶対的に良いとは言えませんが、その違い(メリット)を知っておけば選びやすくなります。

※関連記事:予備校と塾の違い

塾では定期テスト対策も行う

塾と予備校の違いの1つは、予備校が「受験対策」のみなのに対して塾は「定期テスト対策も行う」という点です。

前述のように学校の評定も合否に影響します。推薦だけでなく一般入試でも影響する大学があります。

「学校の評定≒定期テストの成績」ですから、定期テスト対策も受験対策の一部です。

1人で定期テスト対策をする自信のない場合は、塾のほうが安心かもしれません。

※関連記事:【高校生】定期テストで90点以上を取れる勉強方法

予備校は受験対策に特化

前述のように、予備校は受験対策に特化しています。学校の定期テスト対策を1人でできる場合は、学校外でも定期テスト対策に時間を費やす必要はありません。

「学校の勉強は自分でする、予備校では受験対策をする」と分けておけば、勉強の目的意識が明確になり学習の効率化を図れます。

集団授業と個別授業の違いを知る

塾でも予備校でも、集団授業と個別授業の両方を選択できるところが多くなっています。どちらもメリット・デメリットがありますので、両方をうまく組み合わせるのが良いでしょう。

それぞれのメリットをおさらいしておきます。

集団授業は網羅学習が強み

集団授業はカリキュラムが明確です。1年間でどの範囲を勉強するのかも決まっており、「その時期に必要な範囲」を網羅できるようになっています。

- 何を勉強すればいいか分からない

- 抜けや漏れがないように網羅的に学習したい

という人は集団授業のメリットを享受しやすいです。

個別授業はピンポイントな対策が強み

個別授業は生徒の学習状況や志望校に合わせて必要な内容を勉強できます。集団授業が網羅的な学習を強みとしているのに対して、個別授業は得意・不得意という「個別の学習個性」に合わせた対策が強みです。「勉強の小回りが利く」とも言えます。

集団授業で網羅的に学習し、もうちょっと押さえておきたい箇所を個別授業で補うという併用がよく行われています。

まとめ

大学受験対策をするのにいつから塾・予備校に通えばいいか、通いはじめる学年によっての塾・予備校のおすすめの活用方法を紹介しました。

- 高校入学直前から塾・予備校を利用するか、遅くても高2夏からの利用をおすすめします。学習習慣の定着

- 本格的な復習

- 理科の科目選択や国語の受験対策先取り

など、早く始めておくとメリットも多くなります。

また、塾・予備校はそれぞれの特徴をふまえてうまく活用しましょう。

難関大学を目指している人にはZ会がおすすめです。下記のPRリンクから資料請求ができます。

Z会高校講座への資料請求はこちら※関連記事:【高校生向け】Z会だけで難関大学に合格する方法

また、推薦入試や後期試験で小論文が入試科目になっていることがよくあります。共通テスト対策をしながらでも小論文の対策も週1~月2くらいではしておきましょう。

推薦をもらえるようにするには学校の評定平均を4.0以上にしておくほうがいいです。定期テストで80点、90点を目指してがんばりましょう!

※関連記事:合格を取れる小論文の書き方のコツを例文付きで解説!最短3週間で間に合います!

※関連記事:医療・看護・保健学部の小論文過去問

※関連記事:教育学部の小論文過去問

※関連記事:高校の評定の出し方と上げ方:大学受験に評定が重要な理由

※関連記事:【高校生】定期テストで90点以上を取れる勉強方法

【下記リンクは大学受験小論文の専門指導を受けられる予備校のPRです。ちょっとお高いですが、「短期間でなんとかしたい!」という方向けです。】

※関連記事:【共通テスト日本史】9割以上を取る勉強方法と問題集

※関連記事:日本史の一問一答の問題とおすすめの覚え方

※関連記事:日本史でよく出る論述問題

※関連記事:【共通テスト世界史】9割以上を取る勉強方法と問題集

※関連記事:世界史の一問一答問題とおすすめの覚え方

※関連記事:【共通テスト地理】9割以上を取る勉強方法と問題集

※関連記事:【共通テスト倫理・政経】9割を取る勉強方法と問題集

※関連記事:倫理・政経の一問一答問題とおすすめの覚え方

※関連記事:【共通テスト現代社会】9割以上を取る勉強方法と問題集

※関連記事:現代社会でよく出る一問一答問題

※関連記事:【大学入試】頻出古文単語の問題とおすすめ単語帳

※関連記事:【大学入試】英熟語・連語の一覧、問題(例文付き)とおすすめの覚え方

※関連記事:【大学入試】漢字の問題(書き・読み)

※関連記事:大学入試小論文の書き方のコツを例文付きで解説

※関連記事:【大学入試の小論文】医療・看護・保健学部のテーマ一覧

※関連記事:【大学別】教育学部の小論文過去問

コメント