「文理選択ってどうすればいい?」

「将来やりたいことが決まっていないのに、文系・理系なんて選べない」

「進みたい学部は理系だけど数学が苦手。文系に行くほうがいい?」

こうした悩みを感じている高校生は多いです。そもそも文理選択を何のためにするのか、文系と理系でどう違うのかはあまりよく知られていません。

実は、文理選択は大学入試につながっており、大学卒業後の就職にも大きくかかわっているのです。

「よく分からないから『なんとなく』決めよう」

なんてしてしまって後悔するようなことになりたくないですね。

そこで今回は、

- 文理選択は何のためにあるのか

- 文系・理系の失敗選び方

- 将来の年収はちがうのか

を紹介します。

現在高1の人もこれから高校に入学する人も、しっかり考えて納得のいく決断をできるよう、ぜひ参考にしてください。

文理選択とは何か

文理選択って聞いたことがありますか?中学生のときにはほとんど耳にする機会がなかったかもしれません。

まず、文理選択について説明します。

進路を文系・理系どちらかに決めること

文理選択とは、学校のクラス・コース編成で、自分が文系に進むか理系に進むかを選択することです。

この選択で、学校の授業科目や受験する大学の学部も変わり、将来の仕事にも非常に大きな影響を与えます。

1つ1つ説明します。

中3か高1の終わりに文系か理系を選択する

まず、文理選択は中3か高1の終わりごろにします。

大抵の学校では高1の終わりで、中高一貫だと中3終わりに選択するところもあります。

文系・理系どちらにするか12月の懇談時期に聞かれることが多く、懇談での意思表明が最終決定になる場合もあれば、冬休み明けまで持ち越す場合もあります。

いきなり懇談で聞かれるわけではなく、高校に入学してすぐ・夏か秋などに2-3回文理選択の説明会があります。

説明会で資料も配られますから、必ず目を通しておきましょう。

2年生以降は文系理系を変えられないことが多い

中3か高1の終わりに文系理系を選択すると、それ以降は文系理系を変えられないことが多いです。

学校の先生に相談して変更させてくれる場合もありますが、そもそも学校で受講している科目が異なるため、授業についていけなくなります。

文系理系で何が変わる?

文理選択をすると、具体的に何が変わるでしょうか。

文理選択で履修科目が変わる

文理選択をすると、高2から受ける授業科目が変わります。

文系・理系それぞれの科目を表にまとめました。

| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 地歴公民 | 情報 | |

| 文系 | 英語 | 数学ⅠAⅡBC | 現代文、古文、漢文 | 生物基礎、地学基礎 物理基礎、化学基礎 | 地理総合、地理探求 歴史総合、日本史探求、世界史探求 公共、倫理、政治・経済 | 情報Ⅰ、情報Ⅱ |

| 理系 | 英語 | 数学ⅠAⅡBCⅢ | 現代文、古文、漢文 | 生物基礎、生物 地学基礎、地学 物理基礎、物理 化学基礎、化学 | 地理総合、歴史総合、公共 | 情報Ⅰ、情報Ⅱ |

文系・理系では、「数学Ⅲを習うかどうか」と「理科、地歴公民の科目数」がちがいます。

- 文系:数学Ⅲを習わず、理科は基礎まで

- 理系:数学Ⅲを習うが、地歴公民は総合と公共まで

高1終わりに文理選択をして、高2の授業から習う科目が上記の表のように変わります。

また、学校によって選択できる科目が限定されています。先生の人数・教室の数に限りがあるからです。

例えば、文系を選んだら理科は「生物基礎」に限定されたり、逆に理系を選んだら「物理」「化学」でないとダメという学校もあります。

学校で開講している科目を必ず確認しておきましょう。

大学入試の試験科目が文系・理系で異なる

大学入試も文系学部と理系学部で入試科目がことなります。

共通テストと二次試験それぞれで必要な科目を表にまとめました。

| 共通テスト | 二次試験 | |

| 文系 | 「英語」 「数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C」 「国語」 「理科基礎2科目」 「歴史総合・日本史探求」・「歴史総合・世界史探求」・「地理総合・地理探求」・「地理総合・歴史総合・公共」・「公共・倫理」・「公共・政治経済」から2科目 「情報Ⅰ」 | 「英語」、「国語」、「総合と探求」「公共と倫理」か「公共と政治・経済」 |

| 理系 | 「英語」 「数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C」 「国語」 「理科2科目」 「歴史総合・日本史探求」・「歴史総合・世界史探求」・「地理総合・地理探求」・「地理総合・歴史総合・公共」・「公共・倫理」・「公共・政治経済」から1科目 「情報Ⅰ」 | 「英語」、「数学」、「理科」 |

※関連記事:2025年度からの大学入学共通テストのポイント

共通テストでの違い

国公立大学を目指す人は共通テストが必須です。その共通テストでは文系理系で、理科と地歴公民の科目が異なります。

- 文系:理科基礎2科目

- 理系:理科2科目、地歴公民で「公共と倫理」か「公共と政治・経済」がない

国公立二次試験での違い

国公立二次試験では文系科目・理系科目に分かれます。

- 文系:英語、国語(+地歴)

- 理系:英語、数学(+理科)

英語は文系理系どちらでも最重要科目

文系理系をどちらを選んでも、英語は最重要科目です。

大学や学部によって必要な科目は若干ちがいますが、英語は二次試験でもほぼ必須と考えておきましょう。

文理選択で大学入試に不利になることもある

文系理系を問わず、どの学部でも受験できますが、学校で習っていない科目が入試で必須の場合は非常に不利になります。独学になるので高得点を取りづらいです。

学校で習う授業科目を文系型・理系型のどちらかにしぼりますから、その時点で現実的に受験する学部も文系・理系がしぼられます。

大学で何を習うかで将来の仕事の幅はある程度限定されます。医療系の資格は医療系学部の卒業が必須ですし、学校の先生になるには教育学部での勉強が求められます。

高1の12月あたりで大学とその先の就職をある程度みすえた判断が必要なのです。

※関連記事:【大学受験対策】塾はいつから通えばいいか

理系文系の選び方

高1の12月までに文理選択をする学校が大半ですが、その時期に将来の進路を決めている人はむしろ少数派でしょう。

大学・学部はまだ決定しなくても間に合いますが、最低でも理系文系を選ばないといけません。

ではどうやって理系文系を決めればいいか、簡単な選び方を紹介します。

大学で学びたい内容(学問)を選ぶ

まず、高1の間は大学で何を学びたいかを探しましょう。

そのためには、オープンキャンパスに行って学部の説明を聞くと良いです。

「心理学は社会でこんなふうに使われている」

「農学部で学んだ内容を活かして企業でこのような仕事をしている」

こうした説明を聞き、興味がわくものをいくつかピックアップしておきます。

将来自分がどのような仕事をしたいか考える

大学での学問の次は、将来の仕事について考えてみます。これも大学のオープンキャンパスで得た知識をもとにします。

気になる学問があれば、その先にどのような職業についている人が多いか、その職業は社会でどのような役割を担っているかを調べます。

興味のある学部・職業について保護者に相談する

興味のある学部・職業について調べてみたら、自分の考え・感じていることを保護者に相談してみましょう。

照れくさいかもしれませんが、親は人生の先輩であり、子の最大の味方です。

収入の安定、仕事への就きやすさといった「社会に出てからのこと」をアドバイスしてくれるでしょう。

また、興味のある学部が医学や薬学の場合、経済的に通学可能かどうかも大きなポイントです。

その点も踏まえて保護者に相談して、早めに意見をもらっておきましょう。

高校に入学したらすぐ「自分は何をしたいのか」を考えはじめよう

将来の夢や目標が決まっていない人は、高校入学してすぐ「将来やりたいこと」を考えはじめるほうがいいです。

やりたいことを考えてから決められるまで、数か月はかかります。文理選択の時期になってから考えてもすぐには決まりません。

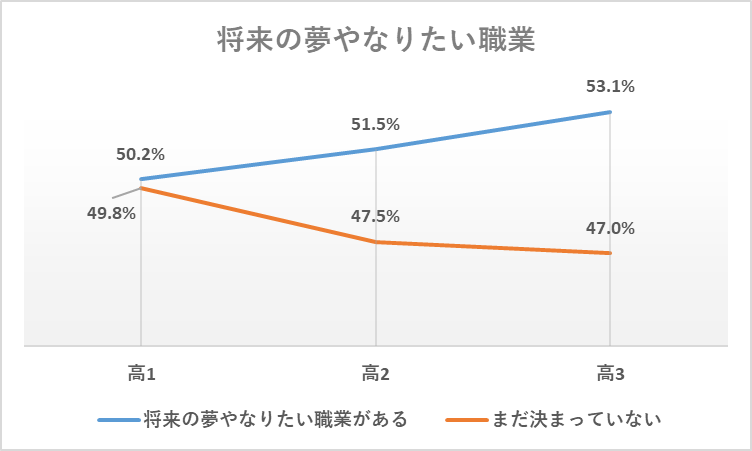

将来やりたいことが決まっていない高校生は多いです。東進が全国の中・高生を対象に調査した結果、下記グラフのように2人に1人は将来やりたいことが決まっていなかったそうです。

高2や高3になると徐々にやりたいことが決まっていきますが、文理選択の時期は高1の冬です。

高校に入学したら、部活選びと並行して将来のことも考えるようにしましょう。

理系学部・文系学部では何を学ぶのか

そもそも、文系・理系と言われても、大学で何を学ぶのか分かりづらいかもしれません。文理それぞれにどのような学部があるのかを列挙します。

なお、最近では学部名称が変わったり、文理をまたいだ学部も多くなっています。代表的な名称で紹介します。

| 学部・学域名称 | 大学で勉強する内容 | |

| 文系学部の例 | 文学部、心理学部、教育学部、社会学部、神学部、外国語学部、国際学部、教養学部、法学部、経済学部、経営学部、商学部、芸術学部など | 人文科学・社会科学系の内容がメインで、人の心の動きや社会の動き方を勉強します。 人の内面に焦点を当てた心理学、法律や経済の側面から社会の動きをみる法学部や経済学部、人と社会の動きのメカニズムを連動して学ぶ社会学部など、切り口はさまざまです。 |

| 理系学部の例 | 理工学部、医学部、薬学部、保健学部、看護学部、獣医学部、スポーツ学部、建築学部、情報学部、農学部、海洋学部、芸術工学など | 自然科学系の内容をメインに、人の心身や自然に起こる現象を客観的にとらえる勉強をします。 人の身体に関しては医療系学部、動物の身体や人と動物の共生については獣医学部で学び、スポーツ学部では人の健康や社会でのスポーツの在り方も最近では主要テーマです。 農学部、建築学部などでは農業や社会の生産性向上についても学びます。 |

文系理系融合の学部もある

ここ数年、大学の再編が急ピッチで進められており、1つの学部で文系と理系両方の切り口から学べるものも出てきています。

- 滋賀大学のデータサイエンス学部

- 一橋大学のソーシャル・データサイエンス学部

- 金沢大学の融合学域スマート創生科学類

- 静岡大学のグローバル共創科学部

- 宇都宮大学の地域デザイン科学部

- 関西大学の総合情報学部

- 関西学院大学の総合政策学部

などがあります。

名称からだけでは判断しづらいので、大学HPや説明会などでよく確認しておきましょう。

学部選びにおすすめの本

大学の学部・学科はたくさんあります。どれを選べばいいのか、何を学べるのかがよくわかる本を紹介します。Amazonのリンクもつけています。

『改訂6版 大学の学部・学科が一番よくわかる本』

改訂6版 大学の学部・学科が一番よくわかる本

出版社:アーク出版

特徴:

本書の特徴

アーク出版より引用

・高校生が抱く素朴な疑問に応えつつ、将来へのビジョンが描ける内容

◎得意科目、好きな科目で学部学科を決めていいの?→プロローグ

◎社会人となった自分の姿などイメージできない→プロローグ

◎大学にはどんな学問がある?それは、どんな学部学科に分かれている?→本文1〜4章

◎その学問はどんな人に向いている? 就職に有利なの、不利なの?→そこが知りたいQ&A

◎学問の最先端ではどんな研究がなされ、それは私たちの生活にどのような影響がある?→最新の研究テーマは? プロの目から

◎卒業したらどんな職業に就く?→卒業後の進路は?

◎学問のエピソードや一歩踏み込んだ専門用語→ひとことコラム、専門用語

◎その他、学費、留学、卒論のテーマなど→1ページコラムほか

・お子さんが進路について考え始めたとき、親として適切なアドバイスができるようになる

『お仕事図鑑300』

お仕事図鑑300

出版社:新星出版社

特徴:

「仕事」はなりたい自分を実現するためのもの! 夢を持ちつつ、柔軟に自分の人生を選択できるよう、興味の見つけ方や自分の価値観を知るワークも紹介しました。約300の仕事は、「好き」から探せる構成です。大人になるまでに身につけたい「社会人基礎力」をマンガで解説。10年後、なりたい自分を叶えるための情報と知識が満載の一冊です。

新星出版社より引用

『大学図鑑!2025 有名大学82校のすべてがわかる!』

大学図鑑!2025――有名大学82校のすべてがわかる!

出版社:ダイヤモンド社

特徴:

入学案内、パンフ、HPのウソにだまされない!

ダイヤモンド社

オープンキャンパスの下準備にも使える!受験生必読!超リアル!新方式から学科の特徴まで、基本情報もこ

れ1冊でわかる!

文転、理転の注意点

高1のときにやりたかったことが高3になってから変わってしまった。こういうことはよくあります。その場合、文系から理系へ(理転)、理系から文系へ(文転)と自分の勉強科目を変えることは可能です。

文転の注意点

理系のコースに所属しているけれど文系学部に興味が移ったから、文系コースに移りたい。

こういった志望状況の変化は決してめずらしくありません。また、それほど難しい転換でもないです。

いくつか大切なポイントがあるので、お伝えします。

国語を得意にしないといけない

まず、文系に行くわけですから「国語」が重要科目になります。国語を得意にしないと志望大学のランクを1-2つ下げないといけなくなります。

ただし、理系で国語が得意な人もたくさんいるので、もともと国語が得意な理系の人には障壁になりません。

元理系でも数学を得点源にできない場合がある

元理系だと、ほかの文系の人よりも数学を得意にしている人が多いです。「元理系だから数学で点数をかせげるはずだ」と思っている人もいます。

ですが、文転しても数学を得点源にできない場合があります。

その理由は、文系だと数ⅡBの難易度が上がるからです。

というのも、理系の入試数学は数Ⅲが中心なので、数Ⅲのむずかしい問題を出していれば受験生の間で得点差が生まれます。そのため、数ⅡBは標準レベルの問題が出されることが多いです。

ところが文系の数学入試には数Ⅲがないため、受験生の間で得点差が生まれにくくなります。

そこで、文系の数学入試では数ⅡBをむずかしくするのです。

気になる人は『文系のプラチカ』という問題集を解いてみてください。理系のプラチカと文系のプラチカに分かれていますが、文系プラチカのほうがむずかしいです。

共通テストの地歴公民の勉強が忙しくなる

また、共通テスト対策で地歴公民の勉強にかなり時間を取られるようになります。

理系だと地歴公民は1科目で良かったのが、文系だと2科目です。しかも多くの場合、日本史探求か世界史探求か地理探求を選ばないといけません。

2科目目の選択次第では地歴公民の勉強量は理系の2倍どころでは済まなくなります。

理転の注意点

つづいて、理転の注意点をお伝えします。

数学の難易度が大きく上がる

1つ目は、やはり「数学の難易度」です。理系に行くと数Ⅲが加わるため、数学が一気にむずかしくなります。

文系のなかで数学が得意な人もたくさんいますが、文系数学には数Ⅲがありません。数学で一番難易度の高い科目は数Ⅲですから、この科目が加わる2次試験ではほとんど点を取れなくなる人もいます。

国語が得意な人は不利になる

さらに、国語が得意な人は国語の優位性を十分に生かしきれなくなります。ほとんどの大学では2次試験に国語がないからです。

理科を大幅に学びなおさないといけない

理転すると、共通テストや二次試験で基礎の付かない理科を選択しないといけません。文系では「基礎の付かない理科」をそもそも習っていません。

しかも、多くの高校では理科の選択を自由にできません。下記のように科目を制限されていることが多いです。

理転するのが高1→高2にあがるタイミングなら物理や化学をこれから学校の授業で学べる機会もあるでしょう。ですが、高2→高3にあがるタイミングだと、理科の授業は半分程度終了しています。未習範囲は自力で勉強するしかなくなります。

地歴公民を得点源にできない

また、文系のなかには「歴史好き」も多いですが、歴史好きの人は地歴公民をあまり得点源にしづらくなります。

2次試験にそもそも地歴公民がありませんし、共通テストの地歴公民は理系では1科目だけです。得意な「歴史総合・歴史探求」を選択しても、大半の理系受験生は「公共・倫理」や「公共・政治経済」といった「勉強しやすい科目」を選択するので、得点差がつきにくいです。

一般的に理転はかなりハードルが高い

これまでお伝えしたように、文転、理転ともにいくつかの注意点があります。

2つを比較すると、一般的に理転するのはかなり大変です。理科の未受講分と数Ⅲの対策のハードルが高いからです。

数学が得意でも、学校の授業が数Ⅲに入って「生まれて初めて数学をむずかしいと感じました」と言う子もたくさんいます。

もちろん、文転も簡単なことではありません。

理系文系を変更するのはどちらにしても大変なので、選択は慎重に行いましょう。

数学(国語)が得意だから理系(文系)という選び方はおすすめできない

行きたい学部がないときにやりがちなのが、好きな科目で文系理系を選ぶ方法です。

- 数学が得意だから理系

- 国語が得意だから文系

上記のような選び方です。これは結構リスクがあります。

高1ではやりたいことがなかったから科目で選んだけど、高3になってやりたいことが見つかったけど文転・理転しないといけなくなった。

こういうケースがときどきあります。このときに、文転、理転せざるを得なくなります。可能な手段ですが、自らハードルを上げてしまう結果になります。

中3や高1の時点で「やりたいこと」は何だろうと考え、調べて文理選択をするほうが、後々の自分にとっても良い選択ができます。

理系と文系の年収のちがい

文理選択でよく話題にのぼるテーマの1つに「年収」があります。

文系と理系、どちらが「もうかる」のか比べてみました。

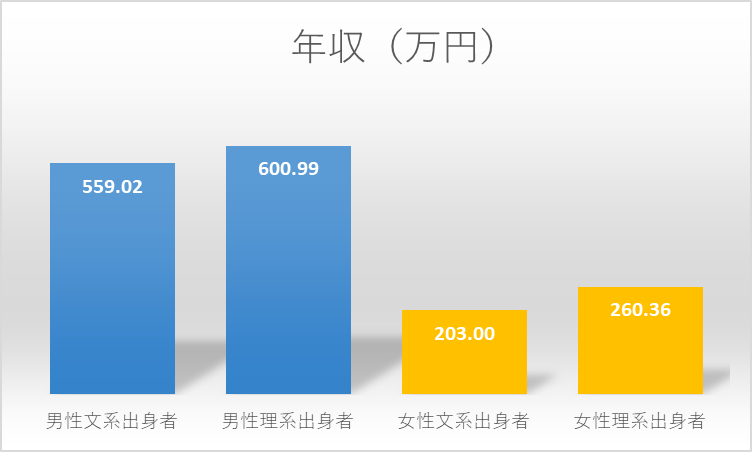

理系のほうが年収が50万円高い

調査の母集団によって違いはありますが、理系出身者のほうが50万円程度年収が高い傾向にあります。

下記グラフをご覧ください。独立行政法人経済産業研究所が行った調査の結果です。

- 男性は、理系出身者が600万円で文系出身者が559万円

- 女性は、理系出身者が260万円で文系出身者が203万円

業種や職種でおおきく変わる

理系出身者のほうがやや高い年収になるのは、トヨタなどで機械系の技術者をたくさん雇用しているからです。医師になれば5年目で年収は平均1000万円になります。

技術者は専門職ですから、誰でもなれるわけではありません。そのため、年収は高くなります。

文系出身者であっても、弁護士や税理士は年収1000万円を超えるようになりますし、経営者になれば年収1000万円を軽く超えてきます。

文系・理系による年収の差はあくまで「平均」であり、切り取り方によります。

どのような仕事をしたいのかで変わりますから、文系・理系の年収の差はそれほど意識しなくてもいいかもしれません。

人生の幸福度は年収700万円がピーク

仕事は収入だけが目的ではなく、生活全般の幸福度に関係します。

アメリカやアジアでの調査によると、人生の幸福度は年収660-700万円がピークだそうです(プレジデントより)。

年収が多いからといって心に余裕が生まれるわけではありません。やりたいことをみつけて、ぜひ突きつめてみてください!

まとめ

中3や高1向けに文理選択について説明しました。

多くの学校では高1の冬に文理選択があります。大学入試や将来の仕事にも非常に大きな影響を与える選択ですが、どう決めればいいか知らない高校生が多いです。

自分のやりたいことをみつけ、それが実現できる学部を選ぶようにしましょう。

コメント