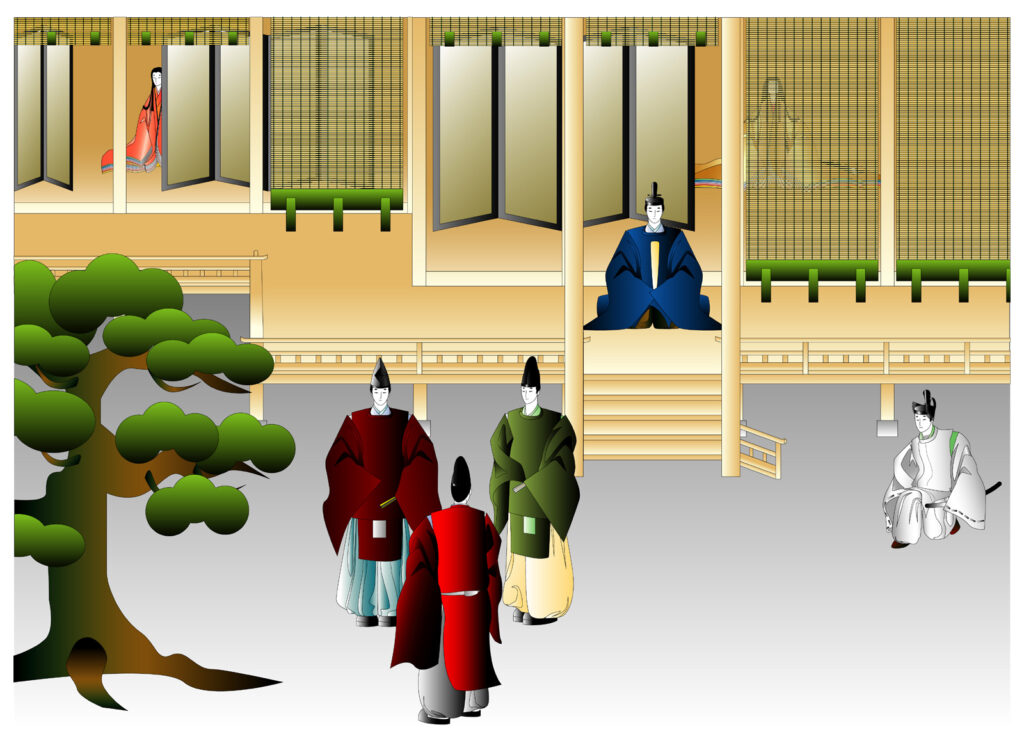

応天門の変(866年)は平安時代前期の重要な事件です。この放火事件をきっかけに、藤原良房が摂関政治を確立し、日本の政治構造に大きな変化をもたらしました。

本記事では、高校日本史のテスト対策として応天門の変についてその背景や影響を分かりやすく丁寧に解説します。この記事を読めば、応天門の変の全体像を理解し、テストで高得点を狙えます!

応天門の変とは?分かりやすく解説!

応天門の変の概要と高校日本史での重要性

応天門の変とは、866年(貞観8年)に平安京の宮城門である「応天門」が放火され、左大臣・源信が放火犯として濡れ衣を着せられ失脚した事件です。

この事件は、藤原北家の権力拡大を象徴する政治的な出来事で、摂関政治の確立に大きな影響を与えました。

高校日本史では、貴族間の対立や藤原氏の権力掌握を学ぶうえで重要なトピックとして登場します。特に、藤原良房や源信などの主要人物の動向を理解することが、事件の全体像を把握する鍵です。

事件が日本史における政治の流れに与えた影響

応天門の変は、藤原良房が摂政として実権を握るきっかけとなり、平安時代における摂関政治の基盤を確立する契機となりました。また、源信の失脚により、他の有力貴族の勢力が弱まり、藤原北家の権力がさらに強化されました。

この事件を通じて、天皇中心の政治から、貴族が実権を握る摂関政治への移行が明確になります。藤原北家が政界を支配する構造は、その後の日本史における政治体制に大きな影響を与えました。

応天門の変の約100年後には、同じく藤原氏による他氏排斥事件である安和の変が起こっています。安和の変について以下の記事でくわしく解説しています。

安和の変をわかりやすく解説!天皇と源満仲の関係から学ぶ高校日本史テスト対策(練習問題つき)

応天門の変が起こった背景

平安時代前期の政治状況

貴族間の権力闘争と藤原北家の台頭

平安時代前期は、貴族間の激しい権力争いが続いていました。この時代、天皇の直接統治力は弱まり、外戚として天皇家と結びついた藤原北家が権力を伸ばしていました。

特に、藤原良房は外祖父として幼少の清和天皇を支え、摂政としての地位を固めます。一方で、源氏や他の有力貴族も勢力を拡大しようとしており、その中で応天門の変が発生しました。

この事件は、貴族間の緊張関係を背景にしており、権力闘争が平安時代の政治の特徴であることを物語っています。

なお、「承和の変」が藤原氏による他氏排斥のはじまりとされています。承和の変について以下の記事でくわしく解説しています。

承和の変(842年)とは?平安時代初期の摂関政治と藤原氏の台頭を徹底解説【高校日本史テスト】

応天門が持つ政治的・文化的な象徴性

応天門は平安京の宮城門として、政治的にも文化的にも重要な役割を果たしていました。

応天門が放火されることは、単なる建物の破壊ではなく、宮廷の権威そのものに対する挑戦と見なされました。

そのため、この事件はただの放火事件にとどまらず、平安時代の政治権力の象徴的な争いと結びつけて理解されます。

左大臣・源信と藤原良房の対立

事件の背景には、左大臣・源信と藤原良房の対立がありました。

藤原良房の摂関政治確立の動き

藤原良房は、初めて摂政の地位を得た人物であり、摂関政治の基盤を築いた功績があります。しかし、その地位を固める過程で、他の貴族勢力との対立を深めました。

特に源信は、左大臣として藤原氏に匹敵する影響力を持っており、良房にとっての最大の障害でした。

この対立が応天門の変の遠因ともなり、事件を利用して藤原北家が源信を排除する結果につながります。

源信の立場とその背景

源信は、清和天皇の外祖父である藤原良房に次ぐ高位の貴族で、左大臣として宮廷内で重要な役割を担っていました。

彼は政治的手腕を発揮し、藤原氏の台頭を抑えようとしましたが、応天門の変によって濡れ衣を着せられ失脚します。

この事件は、源信の失脚を通じて、藤原氏の政権掌握がさらに進んだことを示しています。

応天門の変の真相に迫る

応天門の変の犯人は源信ではなく真犯人は別にいる、というのが通説です。

事件の経過を詳しく解説

応天門放火事件とその後の展開

866年、平安京の応天門が放火される事件が発生しました。この放火の罪は左大臣・源信に着せられましたが、実際には伴善男が事件を計画していたとされています。

伴善男は、源信を失脚させるために証拠を捏造しましたが、後に真相が明らかになり伴善男自身が流罪となりました。

しかし、この過程で源信の失脚は既成事実となり、藤原良房の権力がさらに強化される結果となりました。

源信の失脚と藤原北家の権力強化

事件の結果、左大臣・源信は政界を追われ、藤原良房を中心とした摂関政治が進展しました。

源信の失脚は、藤原氏が他の有力貴族を排除するために効果的な手段を用いた例として挙げられます。

この事件は、藤原氏が権力を一極集中させるきっかけとなりました。

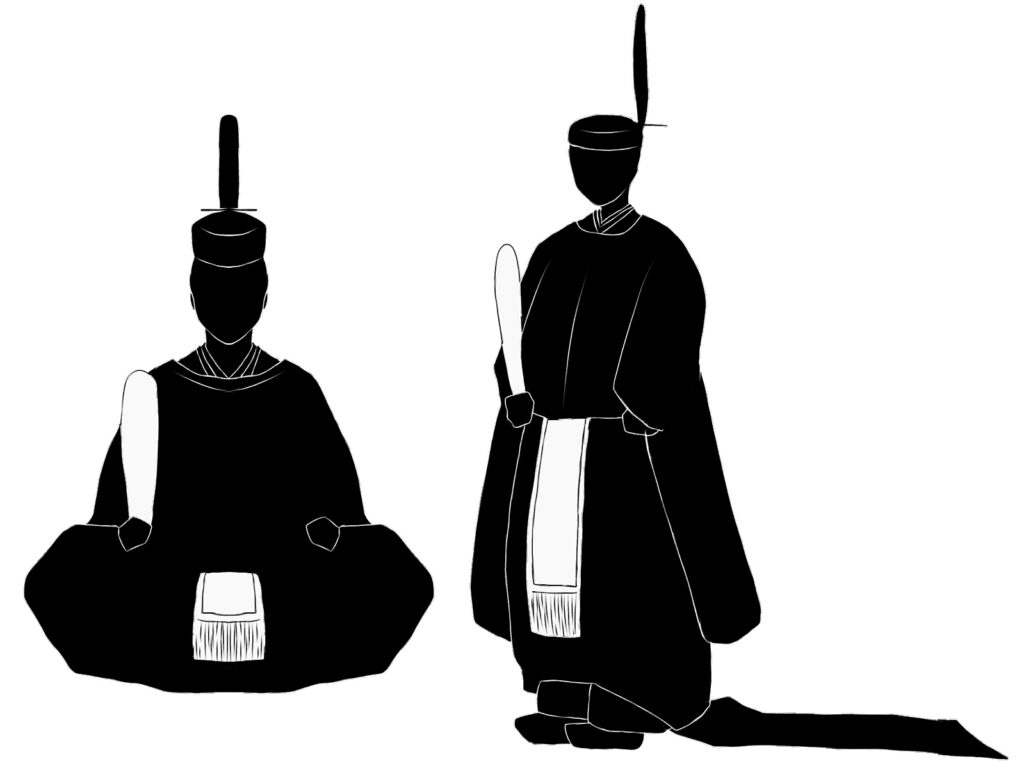

応天門の変に関わった主要人物

応天門の変の関係する主要人物について簡単に解説します。

左大臣・源信:濡れ衣を着せられた悲劇の人物

源信は、高位の貴族として宮廷政治に深く関与していましたが、応天門の変によって失脚します。彼の失脚は、藤原氏による巧妙な権力闘争の結果であり、濡れ衣を着せられた悲劇の人物として知られています。

藤原良房:摂関政治の確立に大きな一歩を踏み出す

良房は、この事件を利用して、摂政としての地位を確固たるものにしました。彼の行動は、摂関政治が平安時代の政治構造に深く根付くきっかけとなります。

伴善男:事件の真相を揺るがす重要人物

伴善男は、この事件を通じて源信の失脚を画策した人物として記録されていますが、結果的には彼自身が処罰され、伴氏の勢力が大きく衰退する要因となりました。

応天門の変がもたらした影響

応天門の変の結果、その後の朝廷内での権力構造に影響がありました。

摂関政治の確立と貴族社会の変化

藤原北家の権力強化と他氏族の没落

応天門の変の最大の成果は、藤原北家が他の貴族勢力を圧倒し、摂関政治の基盤を確立した点です。

源信が失脚したことで、宮廷内で藤原良房に対抗できる有力者がいなくなり、藤原北家が一強の地位を築きました。一方、伴善男やその一族など、事件に関与した他氏族は急速に衰退しました。

この事件は、平安時代を通じて藤原北家が支配的な力を持つ礎となり、他氏族の没落を引き起こしました。

天皇政治から摂関政治への移行

応天門の変は、天皇が直接政治を行う体制から、外戚としての藤原氏が天皇を補佐し、実権を握る摂関政治への移行を象徴する事件です。

幼少の清和天皇を支える形で藤原良房が権力を握り、以降の摂政・関白による支配体制が定着しました。この変化は、貴族社会全体の権力構造を変える契機となりました。

応天門の変と武士階級の台頭

地方豪族や武士の存在感の高まり

応天門の変は、貴族社会の権力闘争の象徴である一方、地方豪族や武士が徐々に力をつける時代背景も反映しています。

この事件で伴善男が失脚したことは、地方豪族の立場が揺らぐ契機となりましたが、一方で中央貴族の内部抗争が地方勢力に対する統制力の低下を招きました。

地方武士団が台頭し、後の平氏や源氏の勢力拡大に繋がっていく歴史的な流れにつながっていきました。

高校日本史テスト対策!応天門の変で押さえるべきポイント

高校日本史のテスト対策として、応天門の変で押さえておくべきポイントをまとめて紹介します。

テストによく出るキーワードと重要年号

応天門の変を含む「平安時代の乱や変」に関する一問一答問題を以下の記事で紹介しています。

平安時代の一問一答:薬子の変から後三年の役まで平安時代の変、乱、合戦を総まとめ

応天門の変(866年)、源信、藤原良房、摂関政治

高校日本史で応天門の変を学ぶ際に重要なキーワードは、「応天門の変」「866年」「源信」「藤原良房」「摂関政治」です。

この事件は、藤原氏が摂関政治を確立するうえで重要な出来事であり、年号とともに関連する人物の役割を押さえることがポイントです。

藤原良房が摂政としての地位を固め、源信が失脚した背景を理解することで、事件の本質が分かりやすくなります。

テストによく出る問題例と解説

テストによく出る問題を紹介します。

記述問題:「応天門の変が摂関政治に与えた影響を述べよ」

応天門の変が摂関政治にどのように影響を与えたかを問う記述問題が頻出です。解答例として、「応天門の変により左大臣・源信が失脚し、藤原良房が摂政の地位を固めたことで摂関政治が確立された」などの具体的な説明が求められます。

選択問題:主要人物や事件の経緯

藤原良房や源信、伴善男の役割を問う選択問題もよく出題されます。事件の経過を整理し、それぞれの人物が果たした役割を正確に把握しておくことが重要です。

テストで間違えやすいポイント

事件の真相や主要人物の役割の誤解

応天門の変では、源信が放火の犯人とされたものの、実際には伴善男の策略による濡れ衣でした。この真相を誤解すると、人物の役割を混同しやすいため注意が必要です。

摂関政治成立への過程の整理不足

応天門の変は摂関政治成立の重要な転機ですが、その背景や経緯が複雑なため、事件がどのように藤原氏の権力強化に繋がったかを整理して理解することが求められます。

なお、応天門の変を含む「平安時代の乱や変」に関する一問一答問題を以下の記事で紹介しています。

平安時代の一問一答:薬子の変から後三年の役まで平安時代の変、乱、合戦を総まとめ

応天門の変に関するQ&A

Q1: 応天門の変とはどのような事件ですか?

A:

応天門の変は、平安時代の866年に起こった放火事件です。当時、宮中の正門である応天門が放火され、この犯人として左大臣の源信が濡れ衣を着せられました。実際には、伴善男が源信を陥れるために計画したものでした。この事件を通じて、藤原良房が摂政としての地位を固め、摂関政治の基盤が確立されました。

Q2: 応天門の変は高校日本史でなぜ重要とされていますか?

A:

応天門の変は、藤原北家が他の貴族勢力を抑え込み、摂関政治を確立する重要な契機となった事件だからです。特に藤原良房が摂政に就任し、藤原氏が政治の実権を握る基盤を築いた点が、平安時代の政治史における大きな転換点とされています。

Q3: 応天門の変に関わった主要な人物は誰ですか?

A:

- 源信(みなもとのまこと): 左大臣。放火の犯人として濡れ衣を着せられた人物。

- 藤原良房(ふじわらのよしふさ): 事件後、摂政としての地位を固めた藤原北家の中心人物。

- 伴善男(とものよしお): 源信を陥れるために放火事件を計画した張本人。

Q4: 応天門の変が摂関政治に与えた影響は何ですか?

A:

この事件により、左大臣の源信が失脚し、藤原良房が摂政として権力を強化しました。この結果、藤原北家が宮廷政治を支配する摂関政治が確立され、天皇は政治的な実権を失い、形式的な存在へと移行しました。

Q5: 応天門の変はなぜ伴善男が計画したとされていますか?

A:

伴善男は、当時の政敵である源信を失脚させることで自身の地位を向上させようと考えました。結果的に計画が露見し、伴善男は罪を問われて流罪となり、伴氏の勢力は衰退しました。

Q6: 高校日本史のテストで「応天門の変」はどのように出題されますか?

A:

よく出る問題の例として以下があります:

- 記述問題: 「応天門の変が摂関政治の成立に与えた影響を説明せよ。」

- 選択問題: 「応天門の変で失脚した人物は誰か?」や「事件後に権力を強化した藤原北家の人物は誰か?」など。

Q7: 応天門の変に関するテストでよく出てくる重要なキーワードは何ですか?

A:

「応天門の変」「866年」「源信」「藤原良房」「伴善男」「摂関政治」などが重要なキーワードです。

Q8: 応天門の変の背景にはどのような政治状況がありましたか?

A:

平安時代前期、貴族間では権力争いが激化していました。特に藤原北家が外戚としての立場を強化し、摂関政治を確立しようとする動きが背景にありました。応天門という宮中の象徴的な建物が事件の舞台となった点も、政治的な象徴性を強調しています。

Q9: 応天門の変が武士階級に与えた影響は何ですか?

A:

この事件そのものが武士の台頭に直接関係するわけではありませんが、貴族社会の内部抗争が地方統治の混乱を招き、地方豪族や武士が徐々に力をつける環境を整えました。この流れが後の武士政権の成立へとつながります。

Q10: テストで間違えやすいポイントは何ですか?

A:

- 源信が実際に犯人だったと誤解すること。実際は伴善男の策略でした。

- 応天門の変が摂関政治にどう影響したかの整理不足。藤原良房が摂政となり、天皇の政治的実権が弱体化したことを正確に押さえましょう。

まとめ—応天門の変を分かりやすく理解して日本史テスト対策を万全に!

応天門の変は、藤原良房が摂関政治を確立し、平安時代の権力構造を変える大きな転機となった事件です。この事件を理解するには、主要人物の役割や事件の経緯、藤原北家の権力強化の背景を押さえることが重要です。特に高校日本史テストでは、年号(866年)やキーワード(源信、藤原良房、摂関政治)を意識し、事件が日本史全体に与えた影響を整理して記述できるようにしておきましょう。徹底的に復習して高得点を狙いましょう!

コメント