高校生向けに日本史の一問一答問題と解説を用意しました。今回は鎌倉時代の武家社会の動きについてです。

承久の乱、御成敗式目、土地支配の様子などです。

日本史探求の定期テスト対策、大学入試対策などにご活用ください!

※関連記事:日本史年号一覧:覚えやすい語呂合わせと入試によく出る重要な出来事

鎌倉時代の概略

まず、鎌倉時代の流れを大まかに解説します。

鎌倉時代の期間と歴史的背景

鎌倉時代は1185年から1333年までの期間を指します。源頼朝が全国の守護と地頭の任命権を得てから、新田義貞によって鎌倉幕府がほろぼされるまでです。

この時代は、平安時代の終焉と共に武士が政治の中心を担うようになりました。

源平合戦の結果、源頼朝が勝利し、鎌倉幕府が成立。これにより、武士政権の成立が促進されました。この時代は、武士の台頭と共に、政治や社会構造が大きく変化しました。

武士政権の成立と特徴

鎌倉幕府は、武士が支配する政権として日本史上初めて成立したものです。

鎌倉幕府の特徴として、「御恩と奉公」が挙げられます。これは、幕府に忠誠を誓う武士が土地を与えられ、その代わりに軍事的支援を提供する封建制度の仕組みです。

また、幕府は政治的権力を持ちながらも、朝廷の存在を尊重し続けました。

執権・北条氏による有力御家人の排斥

執権をつとめた北条氏は、鎌倉時代前半に他の有力御家人をつぎつぎと排斥しました。

以下の合戦や事件を覚えておきましょう。

和田合戦(1213年)

2代目・北条義時が和田義盛を排斥するために起こした合戦です。義盛は有力な御家人であったため、北条氏の権力強化を図る上での障害とみなされました。

この戦いで北条氏は勝利し、御家人の統制を強化しました。

三浦氏の排斥(1247年)

北条氏は三浦義村を排除し、さらに有力御家人の勢力を削ぐことに成功しました。義村は北条氏と敵対的な立場にあり、その排斥は北条氏の権力をさらに強化することにつながりました。

霜月騒動(1285年)

1285年、今度は得宗の直属家臣(御内人)・平頼綱が御家人の筆頭・安達秦盛を討ち取るという事件が起きました。

この頃になると、北条氏だけでなくその直属家臣である御内人が力をつけるようになっていました。

その後平頼綱は主君である執権・北条貞時にほろぼされますが、執権よりも御内人が力をつけていくようになりました。

元寇(元の襲来)とその影響

13世紀後半、元帝国が日本に侵攻してきました。元寇は二度にわたり(1274年と1281年)発生しましたが、いずれも日本側の抵抗と、台風(神風)によって失敗に終わりました。

この事件は、武士の団結や防衛意識を高め、また、鎌倉幕府の権威を強化する要因となりました。

ただし、御家人の窮乏をまねく一因にもなり、永仁の徳政令にもつながっています。

【高校日本史】鎌倉時代の一問一答問題

鎌倉時代の一問一答問題を解いて知識を定着させましょう。

「元寇まで」と「元寇以降」に分けています。

鎌倉時代の一問一答:元寇まで

(1)源頼朝の死後、源氏将軍の力を弱めるため、1203年に2代将軍源頼家の外戚である重要御家人が暗殺されました。暗殺されたこの御家人は誰ですか。

(2)比企能員が暗殺された後、政所別当に就任して「執権」と呼ばれ出した人物は誰ですか。

(3)北条時政の子で2代目の執権は誰ですか。

(4)1213年、北条義時は有力御家人である侍所別当をほろぼしました。このとき滅ぼされた御家人は誰ですか。

(5)源氏の3代目の将軍は誰ですか。

(6)1219年、3代将軍源実朝は暗殺されました。暗殺の実行犯は誰ですか。

(7)源氏の血統が途絶えたため、鎌倉幕府は京都の摂関家から人を迎えて将軍にすえました。このとき将軍になった人物は誰ですか。

(8)後鳥羽上皇は院の警護のために新たな役職を組織しました。何という役職ですか。

(9)1221年、後鳥羽上皇は鎌倉幕府をほろぼすために兵を起こしました。この戦乱を何といいますか。

(10)承久の乱のときの執権は誰ですか。

(11)承久の乱が幕府方の勝利に終わり、皇族は配流されました。そのうち、後鳥羽上皇はどこに配流されましたか。

(12)承久の乱後に配流された上皇のうち、土御門上皇はどこに配流されましたか。

(13)承久の乱後に配流された上皇のうち、順徳上皇はどこに配流されましたか。

(14)承久の乱後に朝廷を監視するために設置された機関は何ですか。

(15)承久の乱後に接収された朝廷の荘園の地頭に任命された者を何といいますか。

(16)新補地頭の取り分を定めた法定比率を何といいますか。

(17)新補率法の内容について、①11町につき何町の年貢が免除されましたか。また、②年貢とは別に地頭の取り分としていいのは、1段につき何升の加徴米でしょうか。

(18)1225年、執権の補佐役として何という役職が新たにつくられましたか。

(19)初代の連署は誰ですか。

(20)連署を設置した執権は誰ですか。

(21)1225年、3代執権・北条泰時は執権や連署の下に重要政務の決定機関として御家人11人からなる合議制の意思決定機関をつくりました。何という機関ですか。

(22)1232年、3代執権・北条泰時が制定した御家人の権利義務や所領の相続に関する規定を何といいますか。

(23)貞永式目は①源頼朝が将軍在任中だったころの判例と、②武家社会の慣習をまとめたものです。①②をそれぞれ何といいますか。

(24)5代執権・北条時頼は北条氏による独裁政治を目指しました。1247年、有力御家人である三浦泰村一族を合戦で滅ぼしました。この合戦を何といいますか。

(25)鎌倉幕府の権威が高まるにつれて御家人の領土問題にかんする裁判が増えました。1249年、5代執権・北条時頼はそうした裁判を専門に扱う機関を設置しました。何という機関ですか。

(26)鎌倉幕府はさらに権威を高めるため、京都の皇族を将軍として迎え入れることにしました。こうして迎えられた、後嵯峨上皇の子は誰ですか。

(27)鎌倉時代の御家人は一族のなかで宗家の首長が強力な統制権を持っていました。宗家の首長のことを何といいますか。

(28)惣領の下にいる一族のほかの男子を何といいますか。

(29)御家人は惣領が亡くなると、次の惣領だけでなく庶子もふくめて分けて相続していました。この相続方式を何といいますか。

(30)分割相続は女性も可能でしたか。

(31)武士の館付近にはその武士の直営の畑がありました。こうした、税を免除された武士の畑を何といいますか。

(32)鎌倉時代の武士の武芸訓練法である騎射三物を3つとも答えてください。

(33)武士が力をつけるに従って、地頭(=武士)は荘園を侵略しはじめます。地頭からの侵略をコントロールするための方法として、地頭に荘園管理を一任して、地頭から荘園領主に年貢を納入させる方法を何といいますか。

(34)地頭からの荘園侵略をコントロールするための方法として、領主と地頭で領地を分割して互いの領域での支配権を認める方法を何といいますか。

(35)地頭や荘園領主の両方から税を取り立てられるなどしたため、農民は集団で逃亡する手段に出ることもありました。この手段を何といいますか。

(36)農民からの抵抗を示す資料として、紀伊国阿氐河荘百姓等言上状(きいのくに あてがわひゃくしょうら ごんじょうじょう)があります。紀伊国は現在の何県ですか。

解答

(1)比企能員

(2)北条時政

(3)北条義時

(4)和田義盛

(5)源実朝

(6)公暁(くぎょう)

(7)藤原頼経

(8)西面の武士

(9)承久の乱

(10)北条義時

(11)隠岐

(12)土佐

(13)佐渡

(14)六波羅探題

(15)新補地頭

(16)新補率法

(17)①1町、②5升

(18)連署

(19)北条時房

(20)北条泰時

(21)評定衆

(22)御成敗式目(貞永式目)

(23)①先例、②道理

(24)宝治合戦

(25)引付衆

(26)宗尊親王

(27)惣領

(28)庶子

(29)分割相続

(30)可能だった ※鎌倉時代後期には相続しなくなっていった

(31)佃・門田 ※佃と門田のどちらでも大丈夫です。あまり違いはありません。

(32)犬追物、笠懸、流鏑馬

(33)地頭請(じとううけ)

(34)下地中分(したじちゅうぶん)

(35)逃散(ちょうさん)

(36)和歌山県

鎌倉時代の一問一答:元寇以降

(1)モンゴルを統一した人物は誰ですか。

(2)チンギス=ハンの孫で、元帝国をつくったのは誰ですか。

(3)元帝国の首都はどこでしたか。①当時の地名と②現在の地名の両方を答えてください。

(4)元は1274年と1281年の二度に渡った日本に襲来しました。この襲来をまとめて何と呼びますか。

(5)元寇のときの執権は誰ですか。

(6)1274年の襲来を何の役と呼びますか。

(7)1281年の襲来を何の役と呼びますか。

(8)元軍は何と呼ばれる火器を使って攻撃してきましたか。

(9)元軍は集団戦法を取り、日本軍は対照的に個人戦でした。この個人戦は特に何という戦い方でしたか。

(10)文永の役の後、日本は博多の警固を固めるため九州の御家人に軍役を課しました。この軍役を何といいますか。

(11)1279年に元軍は中国南部の王朝をほろぼし、中国大陸を統一しました。この王朝は何ですか。

(12)弘安の役では、元軍は二手に分かれて日本に押し寄せました。そのうち、元軍と高麗軍は朝鮮半島を経由してきました。この軍勢を何といいますか。

(13)弘安の役で、南宋軍が中国の寧波から出発して日本に襲来しました。この軍勢を何といいますか。

(14)2度にわたる元寇の後、1293年に鎌倉幕府は九州の御家人を統率する機関を設置しました。何という機関ですか。

(15)多大な出費と恩賞不足もあり、御家人の生活は窮乏していきました。御家人を救済するため鎌倉幕府は1297年に借金帳消しなどの法令を出しました。この法令を何といいますか。

(16)永仁の徳政令の内容について、御家人の土地は売却から何年未満なら御家人に無償で返還しないといけないと定められていましたか。

(17)親から子へ所領が分割相続されていましたが、鎌倉時代後期には惣領が家督とすべての所領を相続する方式へと変化していきました。惣領がすべて相続する方式を何といいますか。

(18)女性にも相続権がありましたが、鎌倉時代後期には本人一代限りの相続が増えていきました。こうした本人一代限り相続される所領を何といいますか。

(19)単独相続によって御家人の血縁的結合は弱まり、代わって家族以外のその土地の御家人どうしのつながりを重視する生活へと変化していきました。こうした、土地のつながりを何といいますか。

(20)元寇によって鎌倉幕府の支配はさらに全国に強まりました。なかでも、北条氏嫡流の当主には権力が集中するようになりました。北条市嫡流の当主のことを何といいますか。

(21)得宗に権力が集まると、得宗の家臣も政治に深く関与して権力を握るようになりました。得宗の家臣を何といいますか。

(22)御内人の筆頭で、得宗家の執事を何といいますか。

(23)9代執権・北条貞時の時代に内管領が有力御家人をほろぼしました。この事件を何といいますか。

(24)霜月騒動のときの内管領は誰ですか。

(25)霜月騒動で平頼綱がほろぼした有力御家人は誰ですか。

(26)畿内周辺では非御家人が荘園領主に武力で対抗するようになりました。こうした非御家人を何と呼びますか。

解答

(1)チンギス=ハン

(2)フビライ=ハン

(3)①大都、②北京

(4)元寇

(5)(8代)北条時宗

(6)文永の役

(7)弘安の役

(8)てつはう

(9)一騎打ち

(10)異国警護番役

(11)南宋

(12)東路軍

(13)江南軍

(14)鎮西探題

(15)永仁の徳政令

(16)20年未満

(17)単独相続

(18)一期分

(19)地縁的結合

(20)得宗

(21)御内人(みうちびと)

(22)内管領

(23)霜月騒動

(24)平頼綱

(25)安達泰盛

(26)悪党

ポイント解説|鎌倉幕府の政治体制

鎌倉幕府の政治体制は、武士による「武家政権」であり、朝廷と協力しながらも独自の政治を行いました。

ここでは、鎌倉幕府と朝廷の関係、そして幕府内の重要な役職について詳しく解説します。

幕府と朝廷の関係

鎌倉幕府と京都の朝廷は、二重の政治体制を形成していました。

- 朝廷(公家政権):天皇を中心に、貴族が政治を行います。国の伝統的な法律(律令制度)に基づき、形式的な最高権力を持っていました。

- 幕府(武家政権):源頼朝が開いた武士による政権で、武士の支配地域を実際に統治しました。実質的な支配権は幕府が握っていました。

幕府と朝廷の役割分担

- 朝廷は引き続き形式的な国家運営(外交儀式、天皇の即位など)を担当。

- 幕府は軍事や土地支配を中心に、武士社会を直接管理しました。

このような関係により、朝廷と幕府は一時的に共存しましたが、幕府が徐々に権力を強めることで、朝廷は次第に影響力を失っていきます。

幕府の三つの要職

鎌倉幕府は複数の役職で成り立っており、将軍を中心に政治が運営されていました。特に重要だったのが「将軍」「執権」「連署」の3つの役職です。

(1)将軍

- 役割:幕府の最高権力者で、全国の武士を統率する立場です。

- 初代将軍:源頼朝が就任し、武士による政権の基盤を築きました。

- 権力の変化:源氏が断絶した後、将軍は形式的な存在となり、実権は次の「執権」が握るようになります。

なお、鎌倉幕府の将軍については以下の記事でくわしく解説しています。

鎌倉幕府の将軍9名をわかりやすく解説!【高校生の日本史テスト対策】

(2)執権(しっけん)

- 役割:将軍を補佐する立場でしたが、次第に幕府の実権を握るようになります。

- 権力の集中:特に3代執権の北条泰時が制定した**御成敗式目(ごせいばいしきもく)**により、執権の権力は強化されました。

- 特徴:北条氏が執権職を独占し、鎌倉幕府の政治を支配しました。

なお、鎌倉幕府の執権については以下の記事でくわしく解説しています。

鎌倉幕府の執権とは?歴代執権一覧と役割、北条氏の権力をわかりやすく解説【高校生テスト対策】

(3)連署(れんしょ)

- 役割:執権を補佐し、重要な決定に対して承認を行う役職です。

- 創設:北条泰時によって設置され、執権の独裁を防ぐ役割を持っていました。

- 特徴:執権とともに政治を円滑に進めるため、連署が協力して幕府を運営しました。

まとめ

- 幕府と朝廷は二重の政治体制で共存しましたが、実質的な支配は幕府が行いました。

- 将軍は形式的なリーダーとなり、執権が実質的な権力を握りました。

- 連署は執権の補佐役として、重要な決定に関わりました。

このように、鎌倉幕府は武士を中心とした政治体制を築き、後の室町時代や戦国時代へとつながる日本の武士政権の基盤を作り上げました。

鎌倉時代の重要人物とその役割

鎌倉時代は、源氏による武家政権の成立から北条氏の執権政治へと移行し、武士が社会の中心となった時代です。ここでは、鎌倉時代の重要人物とその役割について解説します。

Q1. 源頼朝が行った政治改革は?

源頼朝(みなもとのよりとも)は、鎌倉幕府の初代将軍であり、武士による政治体制(武家政権)の基礎を築きました。

頼朝が行った主な政治改革は以下の通りです:

- 守護と地頭の設置(1185年)

- 守護:国ごとに配置され、治安維持と軍事力の管理を担当。

- 地頭:荘園や公領ごとに置かれ、年貢の徴収や土地管理を行う。

- 御家人制度の確立

- 武士たちを御家人(ごけにん)として組織し、主従関係を強化。

- 頼朝は御家人に領地を与える代わりに、戦時には軍事力を提供させました。

- 鎌倉に政所・問注所・侍所を設置

- 政所:幕府の行政を担当。

- 問注所:訴訟や裁判を行う機関。

- 侍所:御家人の統率を行う機関で、武士社会の秩序を維持。

Q2. 北条政子の「承久の乱」での役割は?

北条政子(ほうじょうまさこ)は、源頼朝の妻であり、鎌倉幕府の実権を握った北条氏の重要人物です。頼朝の死後、未成年の将軍を補佐し、幕府を支えました。1221年の承久の乱では鎌倉幕府の勝利に大きく貢献しました。

承久の乱(1221年)での政子の役割:

- 後鳥羽上皇が鎌倉幕府を倒そうと挙兵すると、政子は御家人を結束させるために演説を行い、「鎌倉の恩を忘れるな」と奮起させました。

- 政子の指導により、幕府軍は京都に攻め入り、後鳥羽上皇を配流し、幕府の権威を高めました。

主要人物の一覧|テストで狙われる人物

鎌倉時代のテストでよく問われる重要人物をまとめました。

源頼朝:鎌倉幕府の初代将軍

- 武家政権を確立し、鎌倉幕府を開く。御家人制度と守護・地頭を設置。

北条義時:執権政治の確立

- 2代執権。承久の乱後、朝廷を監視するために六波羅探題を設置し、執権の権力を強化。

北条泰時:御成敗式目の制定

- 3代執権。武士社会のための最初の法典である御成敗式目(1232年)を制定し、法治国家の基礎を築く。

鎌倉時代の主要な出来事と年号(Q&A方式)

鎌倉時代の重要な出来事で、テストによく出る出来事と年号をQ&A方式でまとめています。

Q1. 承久の乱は何年に起こった?

1221年に起こりました。後鳥羽上皇が幕府打倒を目指して起こした戦いです。

Q2. 元寇(文永の役・弘安の役)の結果と影響は?

元寇(げんこう)とは、モンゴル帝国(元)が日本を侵略した2回の戦いです。

- 文永の役(1274年)

- 元軍が九州の博多湾に上陸しましたが、台風と日本の防衛により撤退。

- 弘安の役(1281年)

- 再び元軍が侵攻しましたが、大規模な台風(神風)により壊滅しました。

影響:

- 元寇により幕府は防衛費用を負担し、財政が悪化。御家人への恩賞が不足し、幕府の支配力が低下しました。

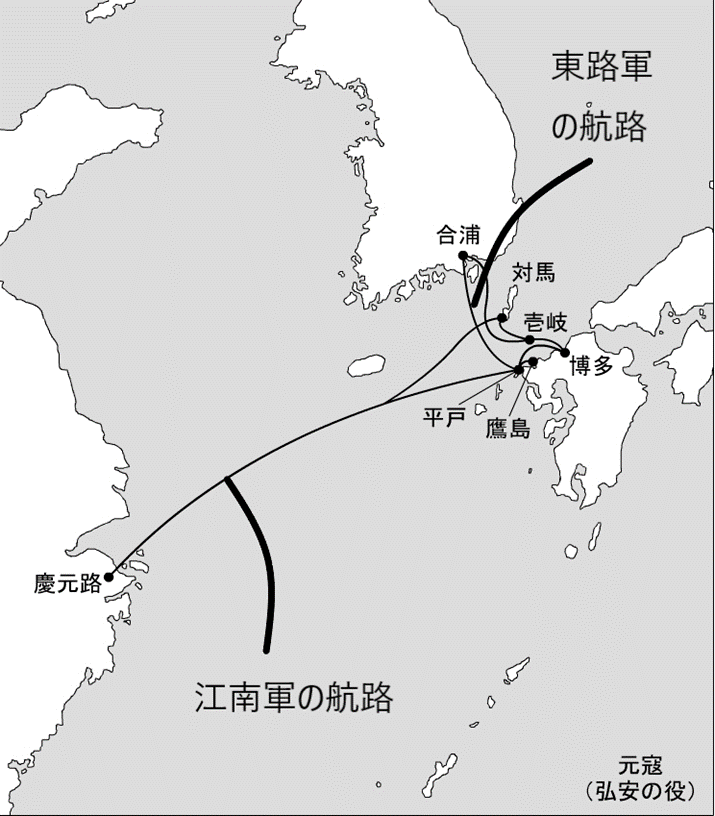

元寇:東路軍と江南軍の航路と軍の構成

1281年の弘安の役では、元軍は東路軍と江南軍に分かれて来襲しました。

地図をみて、どちらの軍がどの国の兵士で構成されていたかを覚えておきましょう。

航路

東路軍と江南軍の兵士の構成

東路軍は元と高麗の兵士が主で、江南軍は元南宋の兵士が主でした。

1279年に元は南宋(中国南東部の王朝)をほろぼしたことで、大軍勢と中国大陸東部を手に入れました。これらの兵士を大動員して2度目の日本襲来をしました。

頻出年号と出来事を整理|鎌倉時代の重要年表

| 年号 | 出来事 |

|---|---|

| 1185年 | 源頼朝が全国の守護と地頭の任命権を獲得 |

| 1192年 | 源頼朝が征夷大将軍に任命 |

| 1221年 | 承久の乱と六波羅探題の設置 |

| 1274年 | 文永の役(元寇) |

| 1281年 | 弘安の役(元寇) |

なお、以下の記事では鎌倉時代の年表や重要な出来事をもっとくわしく解説しています。

鎌倉時代の年表:鎌倉時代の戦いなどの出来事を順番にわかりやすく解説します

鎌倉時代の文化と社会の特徴(Q&A方式)

つづいて、鎌倉時代の文化でテストによく出るポイントを解説します。

Q1. 鎌倉時代に広まった仏教の宗派は?

浄土宗、浄土真宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗、時宗などの新仏教が広まりました。

Q2. 禅宗が武士に支持された理由は?

- 臨済宗(りんざいしゅう)や曹洞宗(そうとうしゅう)は、座禅や只管打坐による自己鍛錬を重視し、質素な生活を理想としました。

- 武士は厳しい自己修養や精神的な強さを求めていたため、禅宗が支持されました。

鎌倉時代の文化|仏教と武士文化

- 新仏教(浄土宗、臨済宗、曹洞宗)

- 武士の倫理と質素で現実的な文化が広がる。

なお、鎌倉時代の文化(鎌倉新仏教6つなど)については以下の記事でくわしく解説しています。

【鎌倉時代 文化史】高校生必見!日本史テストでよく出る文化の特徴とポイントを解説(鎌倉新仏教など)

鎌倉幕府の滅亡とその要因(Q&A方式)

鎌倉幕府は1333年に滅亡しました。それまでの流れでテストによく出るポイントを解説します。

Q1. 鎌倉幕府が滅亡したのは何年?

1333年に滅亡しました。

Q2. 幕府を滅ぼした人物は誰?

新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉を攻め落とし、幕府を滅ぼしました。

鎌倉幕府滅亡の流れ|元弘の乱から新田義貞の鎌倉攻め

- 1331年:元弘の乱が勃発。後醍醐天皇が幕府打倒を企図。

- 1333年:新田義貞が鎌倉を攻撃し、北条高時が自害。

- 後醍醐天皇が建武の新政を開始し、鎌倉時代は終わりを迎えました。

なお、鎌倉幕府滅亡に関する重要ポイントやテストによく出る内容を以下の記事でくわしく解説しています。

【鎌倉幕府滅亡】日本史一問一答でスッキリ理解!高校生テスト対策の重要ポイント

鎌倉時代の勉強法

鎌倉時代は朝廷と武家による二元支配になった分岐点的な時代です。人物名や役職名がたくさん出てくるため、苦手に感じる人も多いです。

そこで、鎌倉時代の勉強法を紹介します。

年表を使って出来事の順番を把握する

鎌倉時代には覚えるべきことがらがたくさんあります。執権も多数登場します。

「いつ・誰が・何をしたのか」を時系列で思い出せるようにするため、年表を見ながら勉強しましょう。

※関連記事:鎌倉時代の年表:鎌倉時代の戦いなどの出来事を順番にわかりやすく解説します

執権・北条氏を中心に勉強する

鎌倉時代では「執権・北条氏」を中心に勉強しましょう。

比企能員の変、承久の乱、宝治合戦、貞永式目の制定、元寇など、大きな出来事が出てくるたびに「このときの執権は誰か」も一緒に覚えます。

執権は全員「北条氏」なので、名前をバラバラに覚えようとすると途中からややこしくなります。

執権のなかでも、初代時政・2代目義時・3代目泰時・5代目時頼・8代目時宗・9代目貞時・14代目高時は順番と一緒に覚えておくと役立ちます。

※関連記事:鎌倉幕府の執権:17人の執権北条氏の業績や出来事をまとめて紹介(元寇、承久の乱など)

鎌倉幕府の仕組みを勉強する

鎌倉幕府は侍所、政所、問注所などさまざまな役職や機関を設置しました。

それぞれの「役割」と「初代長官(別当/執事)」を覚えておきましょう。北条氏による他氏排斥の標的になった人たちも多数いるので、テストで頻出ポイントです。

幕府と朝廷の関係性を勉強する

幕府と朝廷の関係性も勉強しておきましょう。

古代(平安時代まで)は奈良や京都の天皇・豪族/貴族を中心とした時代でした。鎌倉時代は朝廷と幕府の二元支配体制になります。

承久の乱で幕府が圧勝していますが、幕府と朝廷は持ちつ持たれつの関係性でした。

当初、朝廷と幕府は良好な関係でしたが藤原頼経の下向をきっかけに悪化し、承久の乱に至ります(皇族の下向を望んだ幕府の意向を後鳥羽上皇が拒否)。

ただし、幕府は乱に勝利した後も、全国を支配するのに朝廷の権威を借りるほうが何かと好都合でした。そのため、摂関家や皇族から人を派遣してもらって将軍にすえていました。

ただし、こうした将軍には実権がなく、幕府の政策についての決定権はありませんでした。あくまで「立派なお飾り」としてのみ存在意義を持たされていました。

上記のような構図がそのまま江戸時代までつづくことになります。

鎌倉幕府の役職と初代長官のまとめ

鎌倉幕府の役職名とその役割、また初代長官を以下の表にまとめています。

| 役職(機関) | 役割 | 初代長官 |

| 執権 | 将軍を補佐して政務を統括する | 北条時政 |

| 連署 | 執権を補佐して政務を統括する | 北条時房 |

| 侍所 | 御家人を統率する | 初代別当:和田義盛 |

| 政所(公文所) | 公文書を管理する | 初代別当:大江広元 |

| 問注所 | 御家人どうしの争いごとの裁判をする | 初代執事:三善康信 |

| 評定衆 | 幕府の最高決定機関 | – |

| 引付衆 | 御家人の土地問題の裁判をする | – |

| 六波羅探題 | 朝廷の監視 | – |

| 鎮西奉行 | 九州の統轄 | 天野遠景 |

| 守護 | 軍事・警察 | – |

| 地頭 | 荘園からの税の徴収 | – |

行っています。

日本史の問題集

最後に日本史のおすすめ問題集を紹介します。

※関連記事:日本史文化史の参考書と覚え方

『金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本 改訂版』

1冊目は日本史参考書の定番、「金谷の日本史」です。古代~近現代まで3冊と文化史1冊の合計4冊に分けて解説してくれています。

内容はオーソドックスで、教科書をさらにくわしく解説してくれています。

すべてじっくり読むというより、問題集で問題を解きつつ因果関係が分かりにくいときに参考書として使う人も多いです。

特に、共通テストを受ける人は『文化史』だけでも読んでおくと役立ちます。

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】 原始・古代史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業)

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】 中世・近世史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業)

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】 近現代史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業)

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】文化史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業シリーズ)

出版社:ナガセ

『日本史B一問一答【必修版】【完全版】』

流れを理解できるようになったら、問題演習をして記憶に定着させる必要があります。

この問題集はそんなときに便利です。

「必修版」と「完全版」に分かれており、現在の学力や志望校のレベルに合わせて選べます。

日本史B一問一答【必修版】 (東進ブックス 大学受験 一問一答シリーズ)

日本史一問一答【完全版】2nd edition (東進ブックス 大学受験 一問一答シリーズ)

出版社:ナガセ

『よくわかる高校日本史探究』

学研が出版している「標準レベルまで」の参考書です。教科書よりも解説がくわしく、日本史探求に苦手意識を持っている人も理解しやすいです。

定期テスト対策用の問題ページもあり、定期テスト対策、中堅レベルまでに大学入試対策に便利です。

よくわかる高校日本史探究 (MY BEST)

出版社:Gakken

まとめ

いかがでしょうか。

高校生の日本史の勉強用に、鎌倉時代の出来事について解説し、重要事項を一問一答にまとめました。

和田合戦、三浦合戦、宝治合戦などの北条氏による他氏排斥、源氏将軍の衰退と摂家将軍・藤原頼経や皇族将軍・宗尊親王の迎え入れなど。

定期テストや大学入試に出やすいポイントをしっかり覚えておきましょう!

※関連記事:日本史の一問一答:鎌倉幕府の仕組み

コメント