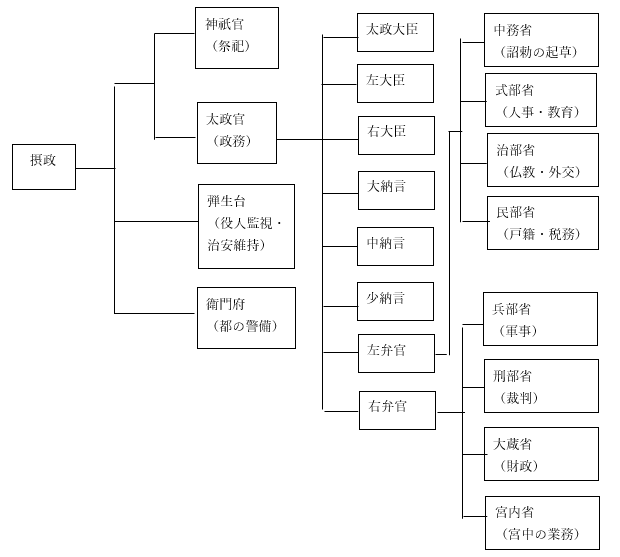

二官八省一台五衛府は、奈良時代の律令制度を象徴する重要な行政機構です。日本史のテストでもたびたび問われます。

この記事では、二官八省一台五衛府の基本情報や役割、関連年号を詳しく解説し、高校日本史のテスト対策に役立つポイントをまとめています。

一問一答やQ&A形式で知識を深められる内容も用意しているので、効率よく学習を進めましょう。

二官八省一台五衛府の基本情報を理解しよう

参考:史跡ナビ「官位|平安時代の官職・位階を大解説!平安貴族はどう出世した?」

二官八省とは何か?その仕組みと役割

「二官八省」の「二官」とは、神祇官と太政官のことです。

神祇官は宗教的な役割を担い、天皇と神々の関係を管理しました。一方、太政官は実際の政治・行政を担当し、国政の中心となりました。

太政官には内外の行政を管理する大きな権限があり、律令制下で国家を統治する要となる機関でした。太政官の下に八省があり、それぞれ異なる政務を担当していました。

中務省は宮中の事務を、式部省は文化・教育関連の事務を担当し、治部省は外政と内政を、民部省は民事、そして大蔵省は財政を担当しました。刑部省と宮内省もそれぞれ、法と皇室管理に関する役割を担っていました。

まとめると、二官八省は朝廷の運営や政務を担当していた役職です。

一台とは何か?弾正台の役割と重要性

「一台」は、弾正台を指します。弾正台は、律令制のもとで行政の監察を行い、官僚の不正行為や腐敗を防ぐ役割を持っていました。

この機関は、国家の法と秩序を守るために非常に重要であり、特に官吏の監督・調査を行っていました。行政上の監視役を担っていました。

五衛府とは?都の警備体制と防衛の仕組み

「五衛府」は都の警備や防衛を担当した機関で、左右衛門府、左右兵衛府、衛士府などが含まれます。

これらの府は、都の治安維持、兵の指揮、及び防衛活動を行い、特に都を取り巻く安全保障を確保しました。

五衛府は治安・警備全般を担っていました。

二官八省一台五衛府の役割まとめ

| 名称 | 役割 | |

| 二官 | 太政官 | 政務 |

| 神祇官 | 祭祀 | |

| 八省 | 中務省 | 詔勅の起草 |

| 式部省 | 人事・教育 | |

| 治部省 | 仏教・外交 | |

| 民部省 | 戸籍・税務 | |

| 兵部省 | 軍事 | |

| 刑部省 | 裁判 | |

| 大蔵省 | 財政 | |

| 宮内省 | 宮中業務 | |

| 一台 | 弾正台 | 役人監視・治安維持 |

| 五衛府 | 衛門府 | 都の警備 |

| 左衛士府 | 内裏の警護 | |

| 右衛士府 | ||

| 左兵衛府 | 宮城内の警護・天皇の警護 | |

| 右兵衛府 | ||

ポイント

- 二官は、国家の宗教的・政治的中心を担う重要機関。

- 八省は、太政官のもとで専門分野ごとに分担され、行政を効率化。

- 一台は、律令体制の監視機関として、公正な行政運営を支援。

- 五衛府は、都の防衛と天皇の安全を守るために設置。

高校日本史テストで狙われるポイント

記述問題対策:二官八省一台五衛府の違いを整理する

「二官八省」「一台」「五衛府」は、行政機構の中で異なる役割を果たしているため、その違いを整理することが重要です。

特に、各機関の設置目的、担当業務、そして相互関係を理解しておくことがテスト対策になります。

二官八省の関連年号と律令制度の重要用語

二官八省と律令制度に関連する年号(例: 大宝律令(701年))をリスト化して、記述問題に備えることが重要です。

また、律令制度における用語( 律、令、班田収授法など)も押さえておきましょう。

地図や図を用いた問題で二官八省を理解する方法

地図や図を用いて、奈良・平安時代の都の行政機構を理解することも大切です。

特に、図を使って「二官八省」の役割がどのように都に影響したかを考える問題に対応できるようにしましょう。

高校日本史テスト対策のまとめ

- 記述問題では、二官八省一台五衛府の役割の違いや律令制度との関連が問われやすい。

- 関連年号として大宝律令(701年)や律令制成立時期を押さえておくこと。

- 図表を活用した問題では、都の行政構造や防衛機構の流れを理解する。

律令体制の全体像を深掘りしよう

二官八省一台五衛府と律令制度の関係性

二官八省一台五衛府は、律令制度を支える行政機構であり、政治的な安定と国政の運営に重要な役割を果たしました。これらの機関は、律令制の基本的な枠組みを実行し、国家の機能を支えました。

班田収授法や墾田永年私財法との関連性

班田収授法や墾田永年私財法といった土地制度や税制は、律令制度と密接に関連しています。これらの法律と行政機構(特に二官八省)は、国家の安定と発展に寄与しました。

なお、班田収授法や墾田永年私財法については以下の記事で詳しく解説しています。

班田収授法とは?いつ、だれが制定し、墾田永年私財法との関係を徹底解説!【高校日本史テスト対策】

律令体制全体像のポイントまとめ

- 律令体制は、中央集権的な行政・政治を支える仕組みとして成立。

- 二官八省一台五衛府がそれぞれの役割を分担して効率的に運営された。

- 土地制度や税制度(例: 班田収授法、墾田永年私財法)とも密接に関わる。

二官八省一台五衛府に関する一問一答問題と記述問題【高校日本史テスト対策】

- 二官とは何を指しますか?

- 神祇官の主な役割は何ですか?

- 太政官の役割を簡潔に答えなさい。

- 八省の中で、天皇の詔勅を作成する省はどこですか?

- 官吏の教育と人事管理を担った八省の1つは何ですか?

- 外交や祭祀を担当した八省の1つを答えなさい。

- 一台とは何を指し、その主な役割は何ですか?

- 五衛府の中で、都の警備や防衛を担った組織の名称を1つ挙げなさい。

- 律令制度が正式に整備された年号と律令の名称を答えなさい。

- 二官八省一台五衛府は、どの時代の行政機構ですか?

- 五衛府の中で、警備と裁判を同時に担った機関はありますか?その名称を答えなさい。

- 二官八省一台五衛府が象徴する律令制度の特徴を簡潔に述べなさい。

解答

- 神祇官・太政官

- 宗教的な祭祀の管理や神事の監督

- 国家の行政や政治を統括する中心的な機関

- 中務省

- 式部省

- 治部省

- 弾正台:主に官吏の不正監視や監察

- 左衛門府(右衛門府)

- 701年大宝律令

- 奈良時代・平安時代

- 左衛士府(右衛士府)

- 中央集権的な政治体制を構築し、行政・宗教・治安を明確に分担した。

二官八省一台五衛府に関するQ&A形式

Q1: 二官八省一台五衛府はいつ成立したのですか?

A: 二官八省一台五衛府は、701年の大宝律令をもとに成立しました。律令制度の中核を成す行政機構です。

Q2: 神祇官と太政官の違いは何ですか?

A: 神祇官は主に神事や宗教的な行事を担当し、太政官は政治や行政の中枢を担いました。それぞれが異なる分野を統括する役割を果たしています。

Q3: 八省の役割はどのように分かれていますか?

A: 八省は、中務省(天皇の詔勅作成)、式部省(人事管理)、治部省(外交・祭祀)、民部省(税の管理)、兵部省(軍事)、刑部省(裁判)、大蔵省(財政)、宮内省(皇室管理)と、それぞれ異なる行政分野を担当しました。

Q4: 一台(弾正台)の役割は何ですか?

A: 弾正台は、不正行為の監視や官吏の監督を行ないました。

Q5: 五衛府の主な機能は何ですか?

A: 五衛府は、都の治安維持や防衛を担当し、左・右衛門府や左右兵衛府がそれぞれ具体的な警備を行いました。

Q6: 高校日本史のテストでは二官八省一台五衛府のどこが狙われやすいですか?

A: 記述問題では、それぞれの役割や律令制度との関係性が狙われやすく、特に大宝律令の成立や八省の具体的な分担が問われることが多いです。

まとめ

高校日本史テスト対策向けに、二官八省一台五衛府それぞれの名称と役割を解説しました。ポイントを以下にまとめています。

- 二官八省一台五衛府の行政機構を理解することが、律令制の全体像をつかむために不可欠です。

- 太政官は行政の中心であり、八省はその下で特定分野を担当しました。

- 弾正台や五衛府は、政治的な監督と都の安全保障を担当しました。

- 高校日本史テストでは、二官八省の役割と関連年号を整理することが重要です。

コメント