顕微鏡は中学理科で必ず学ぶ重要な器具の一つです。テストでは「顕微鏡の部品名称」や「使い方の手順」「倍率の計算」などがよく出題されます。

しかし、操作ミスをするとピントが合わず、正しく観察できないこともあります。

そこでこの記事では、顕微鏡の基本的な使い方をわかりやすく解説し、テスト対策に役立つ問題も紹介します。

顕微鏡の正しい操作をマスターし、理科の得点アップを目指しましょう!

顕微鏡の使い方と名称をマスターしよう!

中学理科でよく出る「顕微鏡」の基本

顕微鏡は、小さな物体を拡大して観察するための道具で、中学1年生の理科で学ぶ重要な実験器具の一つです。主に生物の観察や細胞の構造を調べる際に使用されます。

顕微鏡に関してテストで問われるのは、主に以下の3点です。

- 各部の名称と役割

- 手順

- ピント調整や倍率の計算

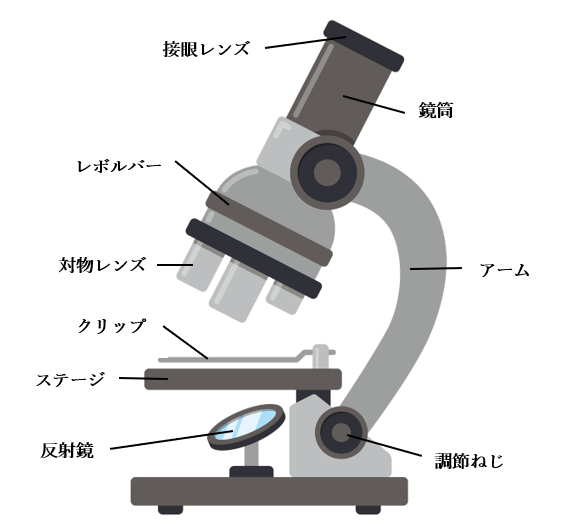

顕微鏡の各部名称と役割を理解しよう

顕微鏡の主要な部品とその機能一覧

顕微鏡にはさまざまな部品があります。それぞれの名称と役割を覚えておきましょう。

- 接眼レンズ:観察者が覗くレンズ。倍率は10倍などが一般的。

- 対物レンズ:標本に最も近いレンズ。倍率は4倍、10倍、40倍などがある。

- ステージ:標本を置く台。

- クリップ:スライドガラスを固定するための部品。

- 反射鏡:光を集めて視野を明るくする。

- 調節ねじ:ピントを調整するためのねじ。

顕微鏡の使い方(手順)や注意点を解説!

顕微鏡の使い方(手順)

- 直射日光が当たらず、平らな場所に顕微鏡を置く。

- 対物レンズを低倍率のものにして、反射鏡としぼりを調節して視野を明るくする。

- プレパラートをステージにのせてクリップで固定し、対物レンズをできるだけ近づける。

- 接眼レンズをのぞきながら調節ねじを回して対物レンズをプレパラートから離していき、ピントを合わせる。

- レボルバーを回して対物レンズを高倍率のものにする。

- しぼりを調節する。

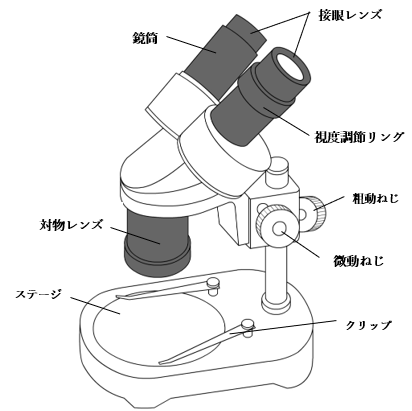

双眼実体顕微鏡の使い方(手順)

- 目の幅に接眼レンズを合わせて、視野が重なるようにする

- 粗動ねじをゆるめ、鏡筒を上下させる

- 右目でのぞき、微動ねじを回してピントを合わせる

- 左目でのぞき、視度調節リングを回してピントを合わせる

ピントを合わせる方法と注意点

- 低倍率から始める

- 調節ねじを使って大まかにピントを合わせる

- 微動ねじで細かく調整する

プレパラートの作り方と観察のコツ

プレパラートとカバーガラスの扱い方

- スライドガラスの上に試料を置く

- カバーガラスを斜めにのせる(気泡が入らないように)

- 染色液を使う場合はスポイトで少量たらす

見えにくくなる理由

- カバーガラスがしっかり密着していないと、ピントが合いづらくなる

- 光の量が適切でないと視野が暗くなる

中学理科のテストで狙われる「顕微鏡」の問題パターン

頻出問題と解答のポイント

参考:「ちばのやる気学習ガイド」理科1年生 – 千葉県教育委員会

顕微鏡の部位の名前を答える問題

Q1. 顕微鏡で、観察するプレパラートを置く台の部分を何といいますか?

A1. ステージ

Q2. 目を当てる部分で、拡大した像を観察するレンズの名称を答えなさい。

A2. 接眼レンズ

Q3. 顕微鏡の明るさを調整するための部品を何といいますか?

A3. しぼり

顕微鏡の操作手順を並び替える問題

顕微鏡の使い方を正しい順番に並び替えなさい。

① ピントを合わせるために調節ねじを回す。

② 観察したいプレパラートをステージにセットする。

③ 接眼レンズをのぞきながら、しぼりとミラーで明るさを調整する。

④ 低倍率の対物レンズをプレパラートに近づける。

⑤ しぼりを使って、視野を明るくする。

正解: ② → ③ → ④ → ① → ⑤

顕微鏡の倍率の計算問題

Q1. 接眼レンズの倍率が10倍、対物レンズの倍率が40倍のとき、顕微鏡の倍率はいくらになりますか?

A1. 10 × 40 = 400倍

Q2. ある顕微鏡の倍率が150倍でした。接眼レンズの倍率が10倍のとき、対物レンズの倍率はいくらですか?

A2. 150 ÷ 10 = 15倍

Q3. 接眼レンズの倍率が5倍、対物レンズの倍率が20倍の顕微鏡で観察したところ、視野の直径が1.5mmでした。同じ接眼レンズを使い、対物レンズを40倍に変えたときの視野の直径を求めなさい。

A3. 倍率が2倍(20倍 → 40倍)になるので、視野の直径は半分になる。

1.5mm ÷ 2 = 0.75mm

※もっと問題を解きたい方向けに、以下の記事で一問一答をたくさん載せています。

【中1理科の一問一答問題】生物の観察:顕微鏡の部位や名称などテストによく出るポイントと理科の勉強法

間違えやすい問題と解き方のコツ

- 倍率の計算ミス → 「接眼×対物」で計算

- ピント調整の順番 → 低倍率→調節ねじ

顕微鏡の名称と使い方を押さえて理科の得点アップ!

重要ポイントのおさらい

- 顕微鏡の部品名称と役割を暗記

- 使い方の手順を理解し、ピント調整のコツを押さえる

- 中学理科のテストによく出る問題を事前に解いておく

実験での注意点を復習しよう

- スライドガラスとカバーガラスの正しい扱い方を守る

- 倍率を上げる前にピントをしっかり合わせる

この知識を活用すれば、顕微鏡の使い方と名称をしっかり理解し、中学理科の定期テストで高得点を狙えます!

コメント