インフレやデフレは、経済における重要な現象で、中学の社会(公民)のテストでよく出題される内容です。

これらを理解することは、テスト対策だけでなく、日常生活にも役立ちます。

例えば、物価が上がったり下がったりすることが、あなたの生活にどんな影響を与えるのかを知ることができます。

この記事では、インフレとデフレがそれぞれどんな意味を持つのか、そしてそれらがどのように経済に影響を与えるのかをわかりやすく解説します。

インフレとは?物価の上昇が意味すること

インフレとは、物価が上昇する現象を指します。

簡単に言うと、普段買っているもの(お菓子や文房具など)の価格が上がることです。

この現象が進行すると、同じお金で買えるものの量が減ってしまうため、生活が困難になることがあります。

参考:

NHK | 1からわかる!インフレ・デフレ そもそもなに?この先どうなる?

日本銀行 | 経済・物価情勢の展望

インフレの定義と特徴

「インフレ」とは物価が上がること

インフレは、「物価が上昇すること」です。

例えば、お菓子やジュースの値段が毎年少しずつ上がっていく現象です。物価が上がると、私たちの生活費が増え、同じお金で買えるものが少なくなります。

インフレは通常、経済が成長しているときに発生しますが、過度に進行すると問題を引き起こします。

インフレが進むとどうなるのか

インフレが進行すると、物価の上昇が続きます。例えば、今まで100円で買えたお菓子が、インフレが進むことで110円や120円になることがあります。

このように物価が上がると、日常生活にかかるお金が増えるため、家庭の支出が増えてしまいます。

また、インフレが激しくなると、社会全体の不安が高まり、消費が控えられることもあります。インフレは適度に進むと経済を活性化しますが、急激に進むと経済の混乱を招くことになります。

実生活でのインフレ例(お菓子の価格が上がるなど)

たとえば、お菓子の価格を例に考えてみましょう。

あなたがいつも買っているチョコレートが、去年は100円だったのに、今年は110円に値上がりしたとしましょう。

これがインフレの一例です。

物価が上がることで、同じ金額を使って買える商品やサービスが少なくなります。生活費が増えることで、家計に圧力がかかり、家族全体の消費が減少するかもしれません。

インフレの原因と影響

インフレが発生する原因にはいくつかの要素があります。

ここでは、需要と供給の関係を中心に、インフレがどのように進行するのかを解説します。

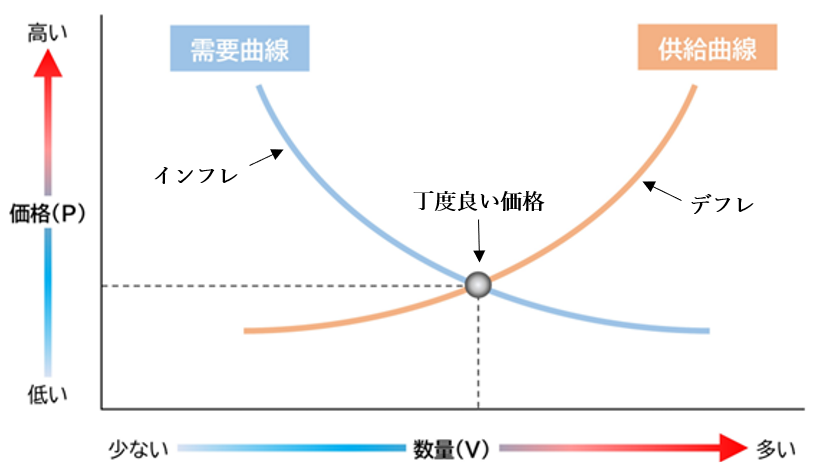

需要と供給の関係

インフレが起こる主な原因は「需要と供給のバランス」にあります。

需要(物やサービスを買いたい人の数)が供給(物やサービスの量)を上回ると、物価が上昇します。例えば、ある商品が人気になり、たくさんの人がその商品を買いたいと思うと、売る側は価格を上げてでも売りたいと考えます。

このとき、商品の価格が上がることがインフレです。

例えば、ゲーム機が流行して供給が追いつかない場合、そのゲーム機の価格が上昇することになります。需要が高くて供給が不足していると、商品やサービスの値段が自然と上がるのです。

物価上昇が経済に与える影響

物価の上昇が経済に与える影響は大きいです。適度なインフレは経済を活性化させますが、過度なインフレは不安定な経済を作り出します。

例えば、過度のインフレが続くと、以下のような影響が出ることがあります。

- 生活の質の低下:物価が上がると、家庭の支出が増えて生活が厳しくなることがあります。特に、低所得者層にとっては、インフレが生活を圧迫します。

- 企業のコスト増:インフレが進むと、企業は原材料や人件費などのコストが増えます。そのため、企業は価格を上げざるを得なくなり、消費者もさらに高い価格で商品を購入しなければならなくなります。

- 貯金の価値が下がる:インフレが続くと、貯金の実質的な価値が減少します。例えば、10万円を貯金していても、インフレが進行するとそのお金で買える商品が少なくなってしまいます。これは「お金の価値が減る」ということです。

インフレは、経済が正常に機能するためにはある程度必要なものですが、過度なインフレは避けるべきです。

そのため、中央銀行や政府はインフレをコントロールするための政策を実施します。

デフレとは?物価の下降がもたらす影響

デフレは物価が下がる現象です。インフレとは逆に、商品やサービスの価格が減少していく状態を指します。

デフレが進行すると、経済全体にどのような影響が出るのかを理解することは、テスト対策にも役立ちます。

デフレが引き起こす問題やその原因、影響を知ることで、経済の仕組みをより深く理解することができます。

参考:

NHK | 1からわかる!インフレ・デフレ そもそもなに?この先どうなる?

日本銀行 | 経済・物価情勢の展望

デフレの定義と特徴

「デフレ」とは物価が下がること

デフレは、物価が全般的に下がる現象を指します。物価が下がるということは、同じお金でより多くの商品を買えるようになることです。

例えば、お菓子や食料品、電化製品など、普段私たちが買っている商品が価格が下がって手に入るようになります。

これ自体は一見お得に思えるかもしれませんが、実はデフレには経済に大きな影響を与えるデメリットが存在します。

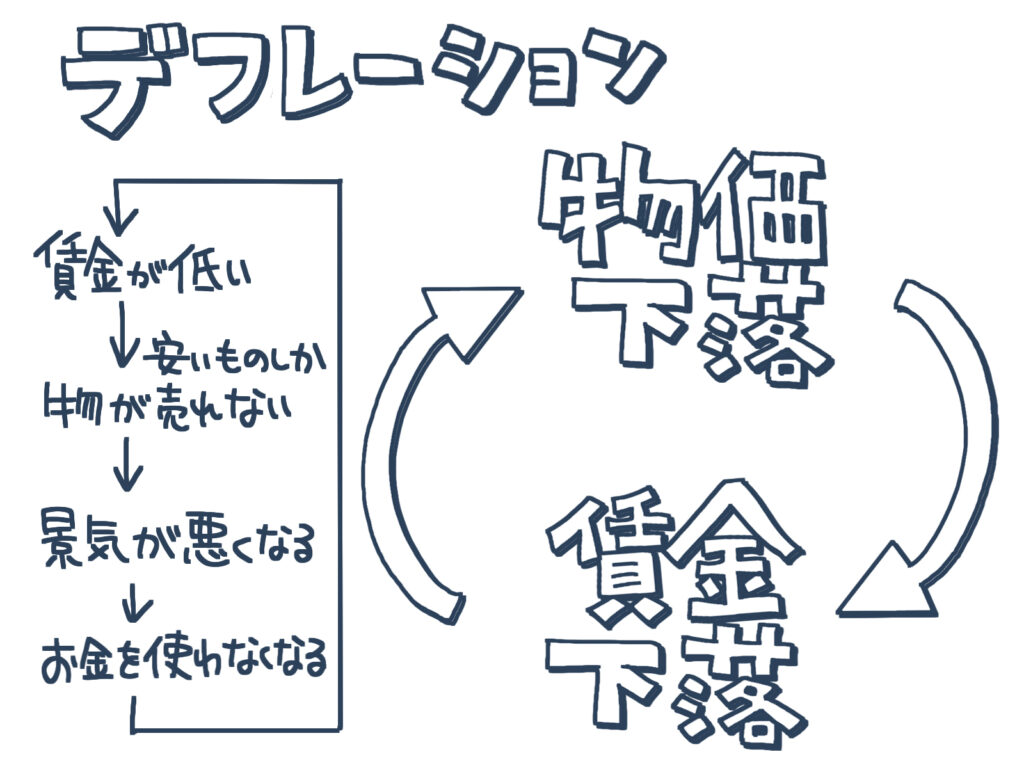

デフレが進行するとどうなるのか

デフレが進行すると、物価が下がるだけではなく、実際には経済全体に悪影響を及ぼすことがあります。

物価の低下が続くと、消費者は「今買わなくても、もっと安くなるのでは?」と考えるようになります。このような心理が働くと、消費が控えめになり、企業の売上が減少します。

結果として、企業は利益が減少し、従業員の給料や雇用が減らされることがあります。

このように、物価が下がること自体は一時的に得をしているように見えても、経済全体にとっては深刻な問題を引き起こすことがあるのです。

実生活でのデフレ例(商品が安くなるけれども経済が悪化する)

実生活では、デフレの影響がどのように現れるかを具体的な例で考えてみましょう。

例えば、100円で購入できるお菓子が、デフレの影響で80円に値下がりしたとします。消費者はそのお菓子を買うために80円を支払うことができ、安く感じるかもしれません。

しかし、デフレが続くと、企業は売上が減るため、従業員の給料を減らしたり、製造業者が工場を閉鎖したりします。これによって、失業者が増えることになり、結果として家計が厳しくなり、消費がさらに落ち込む悪循環に陥ります。

このように、短期的には商品が安く感じても、経済全体が停滞し、長期的には生活が厳しくなる場合があるのです。

デフレの原因と影響

デフレが起こる原因にはいくつかの要素が考えられます。ここでは、消費者の購買意欲低下と経済全体の停滞という2つの大きな要因に焦点を当てて解説します。

消費者の購買意欲こうばいいよく低下

デフレが進行すると、物価が下がり続けるという予測が立ちます。このため、消費者は「今買わなくても、もっと安くなるだろう」と考えるようになります。

このような心理が働くと、消費者は購入を控えるようになり、実際に商品やサービスが売れなくなります。

特に高額な商品や長期的に使用するものに関しては、消費者が「今は買わなくて良い」と判断し、購入を先延ばしにする傾向が強くなります。

このように消費者の購買意欲が低下すると、企業は売上が減少し、利益を上げるのが難しくなります。

利益が減ると、企業はコスト削減のために従業員の給与を削減したり、リストラを行ったりします。

これにより、失業者が増加し、さらに消費が減少するという悪循環に繋がります。

経済の停滞と企業の影響

デフレが続くと、経済全体の活動が停滞し、企業は生き残りをかけて価格競争を繰り広げます。価格を下げることで短期的に消費を喚起しようとしますが、その結果、企業の利益が圧迫されることになります。

また、デフレが進むと、企業は将来の予測が難しくなり、投資を控えるようになります。新しい事業の立ち上げや設備投資が減少すると、経済全体の成長が鈍化し、停滞が続くことになります。

さらに、企業が値下げを繰り返すと、消費者が物の価値を低く感じ、品質を求めなくなることもあります。企業の経営は安定せず、最終的には倒産するケースも増え、失業率が上昇します。

これらが続くと、経済の成長が遅れ、国全体が不況に陥る可能性が高くなります。

これをデフレスパイラルと言います。

デフレは、物価が下がること自体は消費者にとって一見良いことに見えるかもしれませんが、長期的には経済全体に深刻な影響を与えることになります。適度なインフレは経済を健全に保つために重要であることがわかります。

インフレ・デフレの覚え方|簡単に覚えるポイント

インフレとデフレは、中学生にとって社会(公民)のテストでよく出題されるテーマです。これらの概念をしっかり覚えるためには、基本的な違いをしっかり理解し、覚えやすい例を使って整理することが大切です。

インフレとデフレの特徴を簡単に覚えるためのポイントを紹介します。

インフレ・デフレの違いを覚えるコツ

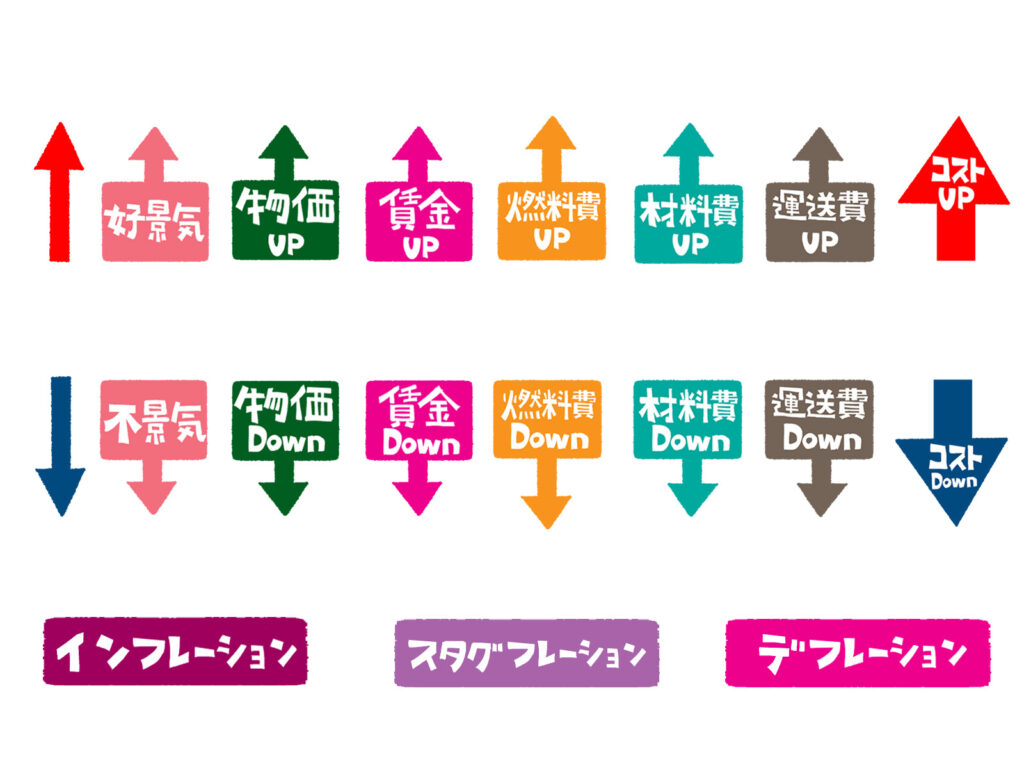

「インフレ=物価上昇」「デフレ=物価下降」を比較する

インフレとデフレの違いを覚えるために、最も重要なのは「物価の動き」に注目することです。インフレとデフレは、どちらも物価に関連する現象ですが、その内容は正反対です。

- インフレ:物価が上がる現象。例えば、お菓子の価格がだんだん高くなったり、ガソリン代が上がったりすることを指します。インフレが進行すると、お金の価値が相対的に下がり、同じお金で買えるものの量が減ります。

- デフレ:物価が下がる現象。商品が値下がりしたり、安売りが増えたりすることを指します。デフレが進行すると、お金の価値が相対的に上がり、同じお金で買えるものの量が増えますが、経済全体に悪影響を及ぼすことがあります。

このように、インフレは物価が上がること、デフレは物価が下がることと簡単に覚えておきましょう。

覚えやすい例を使って整理

インフレとデフレを覚えるためには、身近な例を使うと理解しやすくなります。

- インフレの例:「100円で買えたお菓子が、半年後には120円に値上がりした」―これがインフレです。物価が上がるという現象を思い浮かべることができます。

- デフレの例:「100円で買えたお菓子が、半年後には80円に値下がりした」―これがデフレです。物価が下がるという現象を思い浮かべることができます。

また、「インフレ→値上げ」「デフレ→値下げ」と簡単な言葉を覚えておくことで、違いがクリアに頭に入ります。

実際のテストにどう役立つか

インフレ・デフレについての問題は、社会のテストでよく出題されます。特に、物価の変動に関連した問題やその影響に関する問題が多く見られます。

ここでは、よく出題されるインフレ・デフレの問題とその答え方を解説します。

よく出題されるインフレ・デフレの問題

- インフレについての問題例

「インフレが進行すると、どのような影響が経済に現れるか答えなさい。」

→ このような問題では、物価の上昇により、物の購入が困難になったり、貯金の価値が目減りしたりすることを挙げると良いです。

「物価が上昇しつづけることを何と言いますか?」

→ インフレーション(インフレ) - デフレについての問題例

「デフレが進行すると、どのような影響が経済に現れるか答えなさい。」

→ この場合は、物価の下落によって消費者が物を買わなくなり、企業の収益が減少し、失業者が増えることなどを説明すると良いでしょう。

「物価が下がり続けることを何と言いますか?」

→ デフレーション(デフレ)

※もっと問題を解いて練習したい人向けに、以下の記事で一問一答をたくさん紹介しています。

【中3公民の一問一答問題】市場経済:インフレ・デフレの覚え方、公開市場操作、円高・円安の計算

インフレ・デフレの問題に対する答え方

インフレやデフレについて質問された場合は、まず「物価が上がる」「物価が下がる」という基本的な概念を抑えてから、実際の影響について説明します。

例えば、インフレの影響としては「生活費が上がり、貯金の価値が減る」「物の値段が高くなり、消費者が困る」などを挙げると良いです。

一方、デフレに関しては「物価が下がるが、経済が停滞し、企業の収益が減る」などを具体的に書くと良いでしょう。

ポイント

- 問題に対して簡潔に答えつつ、例や影響を具体的に説明することが重要です。

- 「物価上昇=インフレ」「物価下降=デフレ」をしっかり覚え、さらにその影響について考えを深めておくと、テストでも高得点が狙えます。

インフレとデフレは、テストでもよく出題される重要なテーマです。簡単な例を使って覚えることで、理解が深まり、テストでもしっかりと解答できるようになります。

公開市場操作とは?中学生向けに分かりやすく解説

公開市場操作(こうかいしじょうそうさ)は、政府や中央銀行が経済の安定を保つために行う政策の一つです。

物価のコントロールや金利の調整を目的として、金融市場での取引を行います。中学生向けに分かりやすく、公開市場操作について詳しく解説します。

公開市場操作の基本

どのように物価をコントロールするのか

公開市場操作は、物価の安定を目的として行われますが、物価のコントロールは間接的に行われます。

具体的には、中央銀行(日本では日本銀行)が市場に介入して、金利の変動や通貨供給量を調整することによって、物価の上昇(インフレ)や下落(デフレ)を抑制します。

たとえば、インフレが進んで物価が上がりすぎると、中央銀行はお金の量を減らして、金利を上げる方向で調整します。

これによって、銀行からお金を借りるのが高くなり、消費や投資が減少します。逆に、デフレが進みすぎて物価が下がりすぎると、お金を増やして金利を下げることにより、消費を促進させます。

公開市場操作の目的と方法

公開市場操作の目的は、インフレとデフレをコントロールし、安定した経済環境を作ることです。そのために、中央銀行が行う主な操作は次の2つです。

- 国債の売買

中央銀行は市場で国債(政府の借金証書)を売ったり買ったりします。- 国債を買う:中央銀行が市場から国債を買うと、市場にお金が供給され、お金の量が増えます。この場合、金利が下がり、経済が活性化します。

- 国債を売る:中央銀行が国債を売ると、市場からお金を回収し、お金の量が減少します。金利が上昇し、消費や投資が抑えられ、物価の上昇を抑制します。

- オペレーション(短期貸付)

中央銀行は金融機関に短期的にお金を貸し出し、金利を調整します。これによって、金融機関が一般消費者や企業に対してお金を貸す金利が変動します。

公開市場操作のインフレ・デフレへの影響

インフレを抑える方法としての公開市場操作

インフレとは、物価が上がりすぎることを指します。インフレが進むと、生活に必要な物の値段が上がり、消費者はお金を使いにくくなります。

これを防ぐために、公開市場操作を使ってインフレを抑制することができます。

中央銀行がインフレを抑えたい場合、国債を市場で売ってお金を回収する方法を取ります。これにより、市場に流通するお金の量が減少し、物価上昇を抑えることができます。

お金が少なくなると、消費や投資が減少し、物の価格が安定します。

また、金利を上げることも効果的です。金利が上がると、銀行からお金を借りるコストが高くなるため、企業や消費者は借金を減らし、消費を控えるようになります。

これによって、物価の上昇を抑えることができます。

デフレを防ぐための政策

デフレとは、物価が下がりすぎることを指します。デフレが進行すると、企業は売上が減少し、景気が停滞してしまいます。これを防ぐためには、公開市場操作を使ってお金を増やすことが重要です。

中央銀行がデフレを防ぎたい場合、国債を買ってお金を市場に供給します。これにより、市場にお金が増え、消費や投資が活発になります。

お金が増えると、消費者は物を買いやすくなり、物の価格が安定して上昇します。

また、金利を下げることも有効です。

金利が低くなると、企業や消費者が簡単にお金を借りることができ、消費が増えます。これにより、物価が安定し、経済の回復が促されます。

公開市場操作は、経済の安定を図るための重要なツールであり、インフレやデフレをコントロールするために中央銀行が積極的に行っています。

物価が上がりすぎても下がりすぎても経済に悪影響を及ぼすため、中央銀行は適切なタイミングで公開市場操作を行うことが求められます。

インフレ・デフレと経済政策|中学生向け解説

インフレやデフレは、経済全体に大きな影響を与える現象です。これらをコントロールするためには、政府や中央銀行の適切な経済政策が必要です。

インフレ・デフレと経済政策の関係を理解することで、日常生活や社会の動きがどのように影響を受けるかを知ることができます。

政府と中央銀行(日本銀行)の役割

金利操作や政府支出がインフレ・デフレにどう影響するか

インフレやデフレをコントロールするために、政府や中央銀行は様々な経済政策を実施します。その中でも特に重要なのは「金利操作」と「政府支出」です。

- 金利操作

中央銀行(日本では日本銀行)は、金利を調整することによってインフレやデフレに影響を与えます。金利は、お金を借りるためのコストです。金利が高ければ、お金を借りるのが難しくなり、消費や投資が減少します。これにより、インフレを抑える効果があります。逆に金利が低ければ、お金を借りやすくなり、消費や投資が増えます。これがデフレを防ぐ手段となります。 - 政府支出

政府が公共事業や福祉にお金を使うことで、経済が活性化します。政府支出が増えると、企業や家庭が消費するお金も増え、景気が良くなります。特にデフレが進行しているときには、政府が積極的に支出を増やすことで、経済の停滞を防ぎ、物価を安定させることができます。

政府が取るべき対策を簡単に解説

- インフレのときの対策

インフレが進んで物価が上がりすぎると、政府と中央銀行は次のような対策を取ります。- 金利を引き上げる

中央銀行は金利を上げることで、お金を借りるのが高くなり、消費や投資が減少します。これによって需要が抑えられ、物価の上昇を防ぎます。 - 政府支出を抑える

政府が無駄な支出を減らすことで、経済全体のお金の流れが減少し、物価の上昇を抑えることができます。

- 金利を引き上げる

- デフレのときの対策

デフレが進んで物価が下がりすぎると、政府と中央銀行は次のような対策を取ります。- 金利を引き下げる

中央銀行が金利を引き下げることで、お金を借りやすくなり、企業や消費者が物を買いやすくなります。これにより需要が増え、物価が安定します。 - 政府支出を増やす

政府は公共事業や福祉にお金を使うことで、消費や投資を促進させ、経済を活性化します。これにより物価が安定し、デフレの進行を防ぐことができます。

- 金利を引き下げる

テストでのポイント|よく出る経済用語

「インフレ」「デフレ」「公開市場操作」などの用語を整理して覚えよう

中学生のテストに出やすい経済用語として、以下の3つが重要です。これらの用語をしっかり理解しておきましょう。

- インフレ(物価上昇)

物価が全体的に上昇している状態を指します。インフレが進むと、同じお金で買えるものが少なくなり、生活が困難になることがあります。インフレの原因は、需要が供給を上回ることや、お金が増えすぎることが考えられます。 - デフレ(物価下降)

物価が全体的に下がっている状態を指します。デフレが進むと、企業が売上を上げられなくなり、経済が停滞します。デフレの原因は、消費者の購買意欲の低下や、需要不足によるものです。 - 公開市場操作

中央銀行が市場で国債などの金融商品を売買することで、金利や通貨供給量を調整する政策のことです。インフレやデフレをコントロールするために、公開市場操作を使って金利を上げたり下げたりします。

これらの用語は、テストでよく問われることがあるので、意味や例をしっかり覚えておきましょう。特に、「インフレ」と「デフレ」の違いや、それぞれの原因と影響を理解することが重要です。

テストでは、これらの用語がどのように経済に影響を与えるかを整理して答えることが求められます。しっかりと理解して、解答できるように準備しておきましょう。

まとめ|インフレとデフレをしっかり覚えてテスト対策!

インフレとデフレは、経済において非常に重要な概念です。これらをしっかり理解しておくことで、テスト対策を効率よく進めることができます。

インフレとデフレの特徴や原因、そしてそれらに対する経済政策を理解することが、テストの高得点に繋がります。

復習ポイント

重要なポイントを振り返る

- インフレとデフレの基本的な定義

- インフレ:物価が全体的に上昇すること。例:お菓子や日用品の価格が上がる。

- デフレ:物価が全体的に下落すること。例:商品が安くなるが、経済が停滞してしまう。

- インフレの原因

- 需要が供給を上回る:消費者がたくさん物を買いたいと思っても、供給が追いつかないと価格が上昇する。

- 通貨供給量の増加:お金が多く流通すると、物の値段が上がることがある。

- デフレの原因

- 消費者の購買意欲の低下:人々が物を買わなくなると、企業が売上を伸ばせなくなり、価格が下がり続ける。

- 供給過剰:商品が多すぎて、需要が追いつかず、物価が下がる。

- インフレ・デフレの影響

- インフレ:物価の上昇により、生活が困難になる場合がある。特に、年金生活者や貯金が多い人々にとっては不利。

- デフレ:物価が下がることで一時的に消費者にとっては得かもしれないが、経済全体が停滞し、企業が利益を上げられなくなり、失業率が上がることがある。

- 政府と中央銀行の役割

- インフレ対策:金利を引き上げたり、政府支出を抑えることで、消費を抑制し、物価上昇を抑える。

- デフレ対策:金利を引き下げたり、政府が積極的に支出を増やして、経済を刺激する。

- 公開市場操作

- 公開市場操作は、中央銀行が市場で国債などを売買することで、金利を調整する政策です。インフレを抑えるためには国債を売却してお金の供給を減らし、デフレを防ぐためには国債を購入してお金を増やします。

どんな問題が出るか予想して勉強しよう

インフレやデフレに関する問題は、テストでよく出題されます。特に以下のポイントに焦点を当てて学習することをお勧めします。

- インフレ・デフレの定義と特徴

- 「インフレとは何か?」や「デフレが進行したときに何が起こるか?」というような基本的な理解を問う問題が多いです。

- インフレ・デフレの原因と影響

- 例えば、「インフレの原因として最も重要なのは何か?」というような、原因とその結果を結びつける問題が出題される可能性があります。

- また、インフレやデフレが経済に与える影響について尋ねられることが多いため、影響を具体的に説明できるようにしておきましょう。

- 政府と中央銀行の対応

- 政府や中央銀行がインフレやデフレにどのように対応するのか、具体的な政策内容を答える問題が出ることが予想されます。

- 「金利が上がるとどんな影響があるか?」や「デフレ時に政府はどのような対策を取るべきか?」という問題に備えましょう。

- 公開市場操作に関する問題

- 「公開市場操作がインフレやデフレに与える影響」についての説明を求める問題が出ることが予想されます。公開市場操作の目的と方法については、しっかり理解しておくことが重要です。

- 実生活の例を用いた問題

- 「インフレやデフレの影響が実生活でどのように現れるか?」という問題が出題されることがあります。具体的な例(物価の上昇や下降)が理解できるようにしておくことがポイントです。

最後に

インフレとデフレの違いをしっかり理解し、その原因や影響、さらに経済政策の関係を整理しておくことで、テストの準備が整います。

テストでは、これらの用語や概念を正確に覚えて、具体的な事例を挙げて説明できるようにしておくことが大切です。

復習をしっかりと行い、出題されそうな内容に重点を置いて学習していきましょう。

コメント