※PRを含みます

「テストのたびに点数が上がったり下がったりする…」

「勉強をがんばっているのに、なかなか成績があがらない…」

「何をどう勉強すればいいのかわからない…」

このような悩みを抱えている中学生や保護者の方は多いのではないでしょうか。

中学校の定期テストは、高校受験の合否にも影響する大切な試験です。

しっかり成績を取っておきたいですね。

そこで今回は、

塾なし・家庭学習のみで定期テストの点数をあげる勉強方法をまとめました。

勉強の基本は家庭学習ですから、自宅での学習習慣をつけておきたいですね。

塾なしで難関高校の合格を勝ち取っている子も多いですから、お子様にあった勉強方法を探してみましょう。

この記事は下記の方向けです。

- 中間テストの結果が良くなくて、期末テストでばん回したい

- 定期テストの勉強をどうすればいいかわからない

- 塾に通わずに自分の力で成績アップにチャレンジしたい方

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

中学生が塾に行かずにテスト勉強する方法

中学生になると定期テストがあり、「やっぱり塾に行くほうがいいのかも」と迷うときがありますよね。

中学生が塾なしでテスト勉強する方法を紹介します。

学校の予習をする

まず、学校の授業で習う内容を予習しておきましょう。

勉強のベースはやはり「学校の授業」です。1日のなかで最も長い活動時間が学校の授業だからです。

予習をしてから学校の授業に臨むと、「何が分かって」「何が分からないか」を把握した状態になります。この状態だと、授業で聞き取るべき内容に集中して授業を受けられます。

授業を受けたその日に復習する

授業を受けたら、その内容をすぐに学校のワークで復習しましょう。説明を聞いて頭に残っている間に問題を解いてアウトプットしておけば、記憶に定着しやすくなります。

友だちと教え合う

もし可能であれば、お互いの得意科目を教え合える学校の友だちを持つようにしましょう。

勉強した内容の理解度を上げるには、「誰かに解説する方法」が有効とされています。

実際、塾の講師も授業を受け持った当初よりも数か月後のほうが学力がかなり上がっています。人に解説するにはかなり深く理解しておかないと話せません。

そこで、勉強を教え合える学校の友だちがいれば、日常的に単元理解を深められます。

学校のワークや問題集を3周する

中学校ではワークや問題集を渡されています。定期テストまでにワークや問題集を3周しましょう。

1周だけだと解けない問題が出てきます。2周目でようやく正解できる問題が増えてきます。でもまだまだ、解き方があやふやな問題がたくさん残ります。

さらにもう1周すれば正答率を大きく上げられます。

市販の問題集も解く

学校の問題集以外に、市販の問題集も使いましょう。

市販の問題集は難易度がさまざまです。定期テストで70点くらいまでを目指す人なら、学校の問題集と同じくらいのレベルの問題集や教科書ワークが有効です。

定期テストで80点以上を取りたい人なら、ハイレベルな問題集を使いましょう。

テストのやり直しをして間違え方の分析をする

テストが返ってきたら、解きなおしをしてみましょう。

定期テストで間違えた問題は「次回のテスト勉強のヒント」です。解きなおしてみて、間違えた原因を分析すれば、次回のテスト対策をさらに効果的にできるきっかけになります。

テストで間違える原因は大きく3つに分かれます。

覚えていない

まず、覚えるべき内容を覚えていなくて間違えるケースがあります。英単語、国語の漢字、数学の公式、理科・社会の基本用語など。

覚えていないから間違えたのであれば、次回のテストではしっかり覚えるようにすれば改善できます。

理解が不十分

単元のポイントや問題の解き方の理解が不十分なためにテストで間違えているケースも多いです。

「なぜこの解き方をするのか」を自分で解説してみると、理解できているかどうかを確認できます。

ケアレスミスをしている

分かっていたのに書き間違えた、問題文を読み間違えた。こうした「ケアレスミス」での減点もテストではよく見られます。

「分かっているはずの問題は確実に正解を取る」。普段の勉強で見直しをするなどして、ケアレスミスをなくしていきましょう。

塾なしで定期テスト400点以上をキープする勉強の仕方

塾なしで定期テスト400点以上を取っている人はたくさんいます。そうした子が中3になって難関高校受験対策のためにはじめて塾に来ることがよくあります。

そこで、そういう子たちに共通してみられる「塾に行かずに定期テスト400点以上をキープする勉強の仕方」を紹介します。

暗記を完ぺきにする

まず、英単語、国語の漢字、理科・社会の基本用語など、覚えないといけないもの(=覚えれば正解できるもの)は完ぺきに覚えましょう。

英単語や国語の漢字の問題で10個中7-8個くらいの正解になる子はやはり300点台までしかいかないことが多いです。暗記があいまいなために、単語のつづり間違いも数問出てしまい、点数が伸び悩みます。

完ぺき=100%正解するまで繰り返し暗記と確認テストを繰り返しましょう!

ミスがないか確認する

単語のつづり間違いや数学の計算間違いなど、「凡ミス」は誰にでもあります。だからこそ、問題を解いてら「ミスをしていないか」確認しましょう。

教科別にやりがちなミスを紹介します。

英語でやりがちなミス

数学でやりがちなミス

国語でやりがちなミス

理科でやりがちなミス

社会でやりがちなミス

テスト2週間前からテスト範囲を2周以上勉強する

テスト勉強は遅くとも2週間前からはじめましょう。

コクヨが行った調査では、「勉強計画を立てるべき」と思っている中学生は実に91.4%もいますが、実際に勉強計画を立てられている中学生はその半分(46%)しかいません(コクヨ「中高生の学びに関する実態調査レポート」より)。

前述の「暗記を完ぺきにする」「ミスを減らす」という状況に持っていくには、ある程度以上の「問題慣れ」が必要です。

テストが近づいてきたら、テスト範囲を2周以上勉強しましょう。

なお、科目ごとの勉強方法を下記の記事で紹介しています。

英語の勉強方法

数学の勉強方法

国語の勉強方法

理科の勉強方法

社会の勉強方法

勉強しているのに成績がよくない理由

「家で勉強をがんばっているのに成績がいまいちで、どうすれば良いか分からない」

こうした悩みを感じている中学生も少なくありません。

勉強しているのに成績がよくないのには理由があります。

ほかの中学生にくらべて勉強時間が短い

自分では勉強しているつもりでも、よく話を聞いてみると勉強時間がほかの中学生にくらべて圧倒的に短い子がよくいます。

テスト前しか勉強していない、学校の問題集しかしていない。

こうした状況であれば、毎日勉強時間を確保するだけで成績がグンと上がる子もいます。

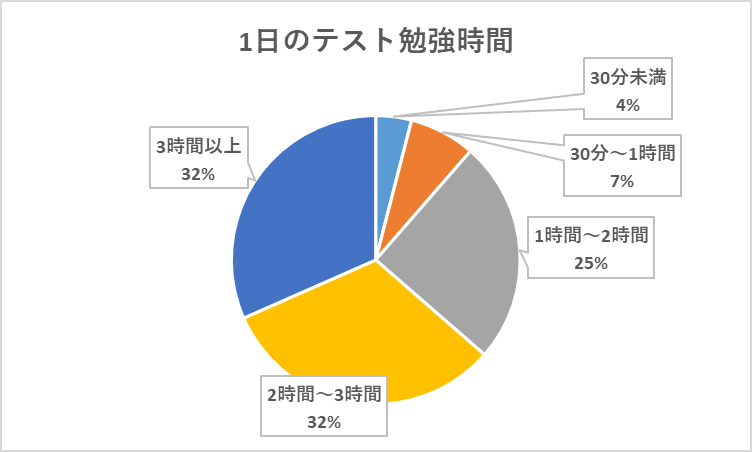

テスト勉強を1日2時間以上する子が6割

では、テストまでの1-2週間、中学生は毎日どれくらい勉強しているのでしょうか。

ある調査では、中学生のテスト前の勉強時間は下記のとおりだったそうです。

- 1-2時間以上勉強している人が25%

- 2-3時間以上勉強している人が32%

- 3時間以上勉強している人が32%

6割以上の人は毎日2時間以上テスト勉強をしていることがわかります。

まずこの時間くらい勉強しているかどうか、テスト前の自分の過ごし方を確認してみましょう。

集中して勉強している時間が短い

勉強を毎日している子でも、実は「集中して勉強している時間が短い」という子は多いです。

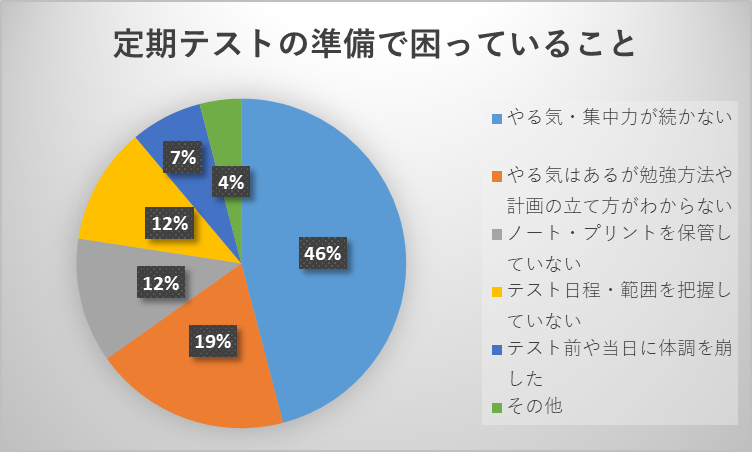

中高生の保護者を対象にした調査では、定期テスト対策について「勉強の集中がつづかなくて困っている」という人が1番多いことが分かっています。

「定期テストの勉強で困っていること」の半分近くは「やる気・集中力がつづかない」という結果です。

※関連記事:勉強の集中力を高める方法

テスト結果に一喜一憂している

テスト結果に一喜一憂している子も、良い成績を取るのに苦労する傾向があります。テストの点数が安定しない子、特に毎回のように点数のアップダウンを繰り返す教科がある子によく見られます。

テスト結果はもちろん大切ですが、テスト後の過ごし方も大切です。定期テストは「次のテストに向けて改善点を見つける機会」でもあります。

てみましょう。

テストの点数が上がらないときの対処法

あれこれ試してみたけどそれでも成績があがらないときはどうするか。

長期休みにまとめて復習する

たくさん勉強時間を取ってもテストの点数が上がらない場合、以前習った範囲の定着が甘いかもしれません。

中学校の勉強は中1→中2→中3と単元がつづいていきます。どこかで苦手な単元や忘れている単元があると、今習っている単元の理解もあやふやになります。

夏休みや冬休みなどの長期休みに中1内容から復習してみましょう。

通信教育を試してみる

英語は単語・文法・長文・英作文・リスニングと幅広いので、何から手をつければいいか、定期テスト対策と高校受験対策をどう並行すればいいか迷いますよね。

そんなときは通信教育を使うと効率よく英語の勉強ができます。

月2,178円で受け放題のスタディサプリ

勉強を得意にするには「分かりやすい授業」を「何度も受けること」が近道です。

スタディサプリは高品質な授業動画に加えて10万問以上の演習問題があり、月10,780円で個別指導も受けられます。

くわしくは、スタディサプリ中学講座の特徴と効果的な活用法で紹介しています。

【下記バナーはスタディサプリです。苦手単元を集中的に学習したり、学校の先取り学習に便利です。】

受講者数No. 1の進研ゼミ

やはり通信教育といえば進研ゼミです。受講者数No. 1で、昔から高校受験対策に定評があります。

高校入試情報をタイミングよく配信してくれますし、苦手克服から難関校対策まで幅広いレベルに対応しています。解説動画を学校の予習代わりに使って1日15~30分の勉強で高得点をねらうことも可能です。

くわしくは、進研ゼミ中学講座の特徴と効果的な利用法で紹介しています。

【下記は進研ゼミ公式HPのリンクです。進研ゼミ中学講座の案内ページに移動できます。】

まとめ

いかがでしょうか。

中学生の定期テスト勉強の状況を確認し、定期テストの点数をあげるためのおすすめの勉強方法を3つ紹介しました。

定期テストにはセンスが必要ありません。きちんと学力を積み上げれば誰でも高得点を目指せます。

※関連記事:高校入試で必要な内申点とは?内申点のあげ方と計算方法を紹介

家庭学習を積み上げ、通信教育や市販教材も活用してみましょう。

これから中学校に入学する方向けに、下記の記事で中学校の定期テスト対策や課題提出について幅広く説明しています。ご覧ください。

※関連記事:中学校のはじめての中間テストはいつから?

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

コメント