植物の生殖において重要な役割を果たす「めしべ」。中学理科でも頻出のテーマであり、受粉や種子形成の仕組みを正しく理解する必要があります。

そこで本記事では、めしべの基本構造から先端部分(柱頭・花柱・子房)の役割、受粉のプロセス、さらにはおしべとの違いまでを詳しく解説。

テスト対策に役立つ問題集も掲載しているので、確実に知識を定着させましょう。

めしべとは?基本の仕組みを理解しよう

参考:植物のからだ | 10min.ボックス 理科2分野 | NHK for School

めしべの役割とは?受粉と種子の形成

植物の生殖において、めしべは重要な役割を果たしています。めしべには、主に以下の3つの働きがあります。

- 花粉を受け取る(受粉):おしべから放出された花粉を柱頭で受け取る。

- 花粉の成長を助ける:花粉管を通じて胚珠へと導く。

- 種子の形成:受精後に子房が発達し、種子が形成される。

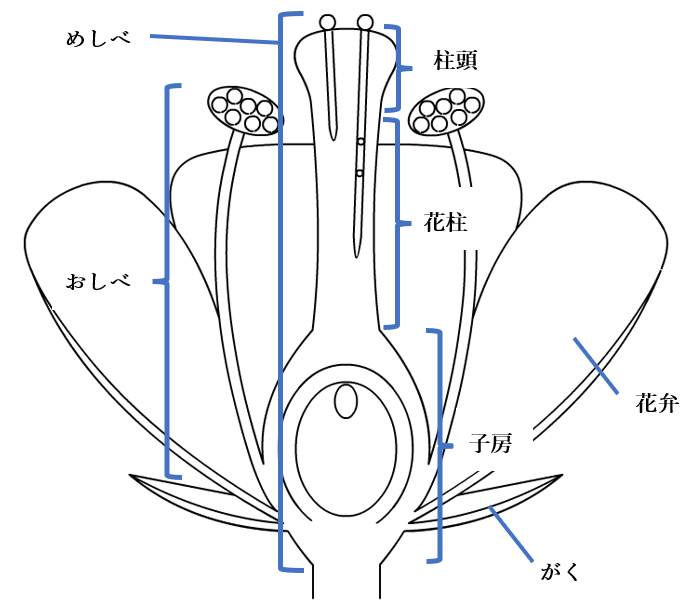

花の構造とめしべの位置【図解付き】

花は複数の構造から成り立っており、めしべは花の中心に位置しています。

花の基本構造

- 柱頭:花粉を受け取る。

- 花柱:柱頭と子房をつなぐ。

- 子房:受精後に種子になる。

- めしべ(雌しべ):種子を作る役割を持つ。

- おしべ(雄しべ):花粉を作る。

- 花びら:昆虫を引き寄せる。

- がく:花を守る。

めしべの先端部分の名前とその機能

柱頭・花柱・子房の違いを解説

めしべは3つの主要部分から構成されています。

| 部位 | 役割 |

| 柱頭 | 花粉を受け取る部分 |

| 花柱 | 柱頭と子房をつなぐ管状の部分 |

| 子房 | 受精後に種子が形成される部分 |

なぜ先端部分(柱頭)が重要なのか?

柱頭は受粉の成否を決定づける重要な部分です。

- 花粉をキャッチするために粘着性がある。

- 適切な花粉を選別する機能を持つ。

受粉の仕組みと柱頭の役割

受粉とは、花粉が柱頭に付着するプロセスです。

- 自家受粉:同じ花の花粉が柱頭につく。

- 他家受粉:別の花の花粉が柱頭につく。

- 媒介方法:風媒花と虫媒花の違いがある。

めしべとおしべの違いを理解しよう

受粉のプロセスと両者の関係

めしべとおしべは相互に関係しながら、受粉と受精を進めます。

- おしべの花粉が柱頭に付着

- 花粉管が伸び、子房内の胚珠と結合

- 受精が完了し、種子が形成される

風媒花と虫媒花におけるめしべの働き

- 風媒花:風によって花粉を運ぶ(例:イネ、スギ)

- 虫媒花:昆虫によって花粉が運ばれる(例:アブラナ、ヒマワリ)

- 鳥媒花:鳥によって花粉が運ばれる(例:ツバキ、サザンカ)

中学理科テスト対策!めしべに関するよく出る問題集

参考:「ちばのやる気学習ガイド」理科1年生 – 千葉県教育委員会

めしべの名称を答える問題

問題:めしべの先端部分の名称を答えなさい。

解答:柱頭

受粉を問う記述問題

問題:受粉とは何かを簡単に説明しなさい。

解答:花粉が柱頭につくこと。

めしべとおしべの構造を比較する問題

問題:めしべとおしべの違いを表す以下の表の( )に入る語を答えなさい。

| 部位 | 役割 |

| めしべ | 受粉後に( )を作る |

| おしべ | ( )を作る |

解答:

| 部位 | 役割 |

| めしべ | 受粉後に(種子)を作る |

| おしべ | (花粉)を作る |

※もっと問題を解きたい人向けに、以下の記事で一問一答問題をたくさん用意しています。

【中1理科】植物の一問一答問題(花のつくり、受粉、被子植物など):合弁花と離弁花の覚え方など

まとめ:めしべの仕組みを押さえてテストに備えよう

ポイントのおさらい

- めしべは柱頭・花柱・子房の3つで構成。

- 受粉とは花粉が柱頭につくこと。

- 受精後に子房が種子になる。

複数の問題集を使ってタイプ別に演習しよう

理科の定期テストには、問題集に載っているような「典型的な問題」が出てきます。学校の問題集(ワーク)以外に、市販の教科書ワークや新中学問題集などを使って演習すると、テストで同じような問題が出てきたときにとても解きやすくなります。

- 学校の問題集を解く。

- 市販の問題集を併用する。

この記事を参考に、中学理科のテスト対策をしっかり行いましょう!

中学教科書ワーク 理科 1年 東京書籍版 (オールカラー,付録付き)

新中学問題集 理科 中1 標準編 2024年改訂版 【プログレス+オリジナル付箋付き】教育開発出版 解答付き

まとめ

めしべは、先端部分の「柱頭(ちゅうとう)」、中央の「花柱(かちゅう)」、根元部分の「子房(しぼう)」から成り立ち、それぞれが受粉や種子の形成に重要な役割を果たしています。

特に、子房は受粉後に果実へと変化するため、植物の繁殖にとって欠かせない部分です。

めしべの構造と働きを正しく理解して、理科のテストに備えましょう!

コメント