日本の人口の特色は、中学地理のテストで必ず出る重要分野です。

「人口ピラミッドの形の違い」「少子高齢化」「過密と過疎」「三大都市圏の人口集中」など、グラフや用語で出題されることが多く、しっかり理解しておくことが高得点のカギになります。

そこでこの記事では、1930年・1960年・2015年の人口の変化や人口ピラミッドの見分け方、都市と農村の人口問題までをわかりやすく整理。

さらに、一問一答・テスト対策のコツもセットで紹介します。

中学生の定期テスト対策や受験勉強にも役立つ内容です!

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

日本の人口の特色とは?【中学地理の基本ポイント】

中学地理でよく出るテーマの一つが「日本の人口の特色」です。

日本の人口は、時代とともに大きく変化してきました。

ここでは、人口の推移・分布・社会の変化を、テストによく出るポイントにしぼってわかりやすく整理します。

※参考:

Try It「5分でわかる!少子高齢化」

Wikibooks「中学校社会 地理/世界と比べてみた日本 人口」

日本の人口の推移(1930年・1960年・2015年の比較)

人口ピラミッドで見る日本の変化

日本の人口の変化を調べるときによく使われるのが「人口ピラミッド」です。

人口ピラミッドとは、年齢ごとの人口構成を男女別に棒グラフで表したものです。

1930年、1960年、2015年の日本を比べると、形が大きく変わっています。

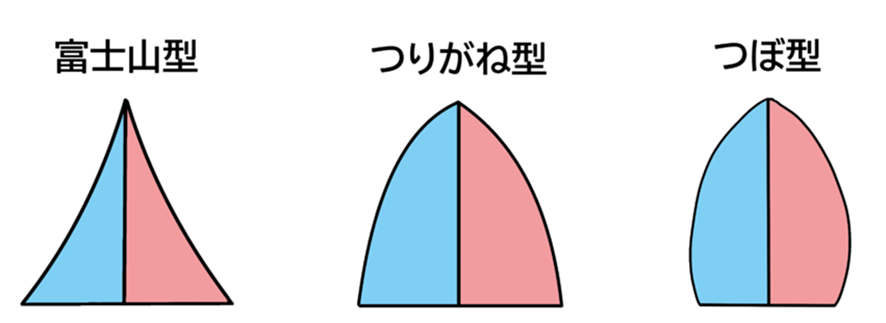

富士山型・つりがね型・つぼ型のちがいと見分け方

| 形の名前 | 時代の例 | 特徴 | 覚え方 |

|---|---|---|---|

| 富士山型 | 1930年ごろ | 若い人が多く、高齢者が少ない。出生率が高い発展途上国型。 | 富士山のように「下が広い」 |

| つりがね型 | 1960年ごろ | 人口の増加がゆるやか。先進国の安定期。 | つりがね(鐘)のように「中央がふくらむ」 |

| つぼ型 | 2015年ごろ | 高齢者が多く、若者が少ない。出生率が低い少子高齢化社会。 | 「つぼ」のように「上がふくらむ」 |

テストでは「現在の日本の人口ピラミッドの形は?」という問題がよく出ます。

→ 答え:つぼ型

※なお、人口ピラミッドについては以下の記事で詳しく解説しています。

中学地理|日本の人口ピラミッドの種類と見分け方を徹底解説!つぼ型・つりがね型・富士山型の特徴まとめ

出生率の低下とベビーブームの影響

第二次世界大戦後(1947〜1949年)には、「団塊の世代」と呼ばれるベビーブームが起こりました。

その後、1970年代にも「第二次ベビーブーム」がありましたが、それ以降は出生率が下がり続けています。

出生率が下がる理由としては、

- 結婚する人が減っている

- 子どもを育てる費用が高い

- 女性の社会進出が進んだ

などがあげられます。

出生率の低下は、将来の労働人口の減少や高齢化につながるため、日本の大きな課題になっています。

少子高齢化社会とは?いつから始まったのか

「高齢化社会」とは、65歳以上の人口が全体の7%を超えた社会のことです。

日本では1970年ごろに高齢化社会になり、1994年には「高齢社会(14%以上)」、

そして2007年ごろからは「超高齢社会(21%以上)」に入りました。

現在の日本では高齢者が人口の約3割を占めており、世界でもトップクラスの高齢化が進んでいます。

テストでは、

「高齢化社会」「高齢社会」「超高齢社会」の違いを説明せよ。

という記述問題が出ることもあります。

地方中枢都市とは

「地方中枢都市」とはその名のとおり、「地方で中心的な機能を果たしている(=中枢である)都市」を指します。

札幌市、仙台市、広島市、福岡市などを指します。

地方中枢都市と政令指定都市の違い

日本国内で政治や経済の中心となっている都市は政令指定都市と地方中枢都市に分かれています。

- 地方中枢都市:各地方での中心的な都市で、札幌・仙台・広島・福岡を指すことが多い

- 政令指定都市:人口がおおむね50万人以上で、行政サービスの権限が都道府県から委譲された都市

政令指定都市は法令で定められた都市ですが、地方中枢都市はそうではありません。

日本の人口分布の特徴

人口が集中する三大都市圏(東京・大阪・名古屋)

日本の人口は全国に均等に分かれているわけではありません。

特に「三大都市圏」に人口が集中しています。

| 都市圏名 | 主な都市 | 特徴 |

|---|---|---|

| 東京大都市圏 | 東京・横浜・さいたま・千葉 | 人口が最も多く、日本の政治・経済・文化の中心 |

| 大阪大都市圏 | 大阪・京都・神戸 | 商業や工業が発達 |

| 名古屋大都市圏 | 名古屋・岐阜・四日市 | 自動車工業などの工業地域 |

三大都市圏に全人口の約半分が集中しており、地方との人口差が大きな問題となっています。

人口密度の求め方と日本の平均人口密度

人口密度とは、1平方キロメートルあたりに住んでいる人の数のことです。

計算式は以下の通りです。

人口密度 = 総人口 ÷ 面積

たとえば日本の人口が約1億2千万人で、面積が約38万平方キロメートルなので、

人口密度は約 330人/km² になります。

世界と比べても日本はかなり人口密度が高い国です。

しかし、地方によってばらつきがあり、北海道や東北では人口が少なく、

関東や関西に集中しています。

過密と過疎のちがいを整理しよう

- 過密地域(かみつ):人口が多すぎて、交通渋滞・住宅不足・大気汚染などの問題が起きる地域。例:東京都心部

- 過疎地域(かそ):人口が減りすぎて、学校や病院の維持が難しくなる地域。例:山間部や離島

テストでは「過密」「過疎」の違いと、どんな問題が起きているかをセットで説明できるようにしておきましょう。

太平洋ベルト地帯とは?(福岡〜名古屋〜東京)

日本の人口や産業がとくに集中しているのが、「太平洋ベルト地帯」です。

これは、福岡から北九州・広島・大阪・名古屋・東京・横浜を結ぶ帯状の地域を指します。

太平洋ベルト地帯には、

- 工業地帯・工業地域(京浜・中京・阪神など)

- 大都市圏

- 高速道路・新幹線・港湾などの交通網

が集まっており、日本の経済の中心地となっています。

まとめ

- 日本の人口ピラミッドは「富士山型」→「つりがね型」→「つぼ型」へ変化した

- 出生率の低下と高齢化が進み、「超高齢社会」に入っている

- 人口は三大都市圏や太平洋ベルト地帯に集中

- 過密・過疎の問題が社会課題になっている

人口問題と社会の変化【過密・過疎・高齢化】

日本の社会では、人口の分布や年齢構成の変化によって、さまざまな「人口問題」が起きています。

特に、都市の過密化・農村の過疎化・高齢化の進行の3つは、中学地理で必ず押さえておきたいテーマです。

※参考:

少子高齢化って何が問題なの?~日本の人口~ | 10min.ボックス 地理 | NHK for School

内閣府「第3章 人口・経済・地域社会をめぐる現状と課題」

都市の過密化がもたらす問題

人口が都市に集中しすぎると、「過密(かみつ)」と呼ばれる状態になります。

東京・大阪・名古屋などの三大都市圏では、働く場所や学校が多いため、地方から若者が集まり続けています。

その結果、都市部ではさまざまな社会問題が起きています。

交通渋滞・ゴミ・大気汚染の社会問題

都市の人口が増えると、

- 通勤や通学の時間に交通渋滞(こうつうじゅうたい)が発生しやすくなる

- 生活で出るゴミの量が増え、処理に時間や費用がかかる

- 自動車の排気ガスや工場のけむりで大気汚染が起こる

といった問題が深刻になります。

(※深刻な大気汚染を含む四大公害病について、以下の記事で詳しく解説しています。

四大公害病とは?症状と発生場所を詳しく解説|中学生向け定期テスト・高校入試対策)

これらは中学地理のテストで

「都市の過密によって起こる問題を2つ書きなさい」

のように出題される定番ポイントです。

ドーナツ化現象と都心回帰の流れ(1980〜2000年代)

都市では、1970〜1980年代にかけて「ドーナツ化現象」と呼ばれる変化が起きました。

これは、人々が都心から郊外に移り住み、都心の人口が減る現象です。

なぜ起きたのかというと、

- 都心の地価(じか:土地の値段)が高かった

- 郊外に安い住宅地や「ニュータウン」が開発された

からです。

しかし1990年代に入ると、土地の値段が下がり、都心にも住みやすいマンションが増えたため、

2000年代以降は「都心回帰(としんかいき)」といって、

再び都心に住む人が増える流れに変わりました。

☑テストで出るポイント

「ドーナツ化現象とはどんな現象か。」「都心回帰とは何か。」

という語句説明問題に注意しましょう。

農村の過疎化と限界集落

一方、都市に人が集中することで、農村や山間部では過疎化(かそか)が進みました。

過疎とは、人口が減りすぎて地域の生活を維持するのがむずかしくなる状態のことです。

限界集落とは?(65歳以上が5割を超える集落)

過疎化が進むと、若者が都市に出ていき、残るのは高齢者が中心になります。

その結果できるのが「限界集落(げんかいしゅうらく)」です。

限界集落とは、

住民のうち65歳以上の高齢者が50%を超え、地域の共同活動(農業・祭り・道路の除雪など)がむずかしくなった集落

のことをいいます。

日本の山間部や離島などで多く見られ、

バスの廃止や学校の統合など、生活の不便さが問題になっています。

☑テストでよく出るポイント

「限界集落とはどのような集落か」

という記述問題が頻出です。定義を正確に書けるようにしておきましょう。

ニュータウンが「オールドタウン」化する理由

1960年代ごろに郊外につくられた新しい住宅地を「ニュータウン」と呼びます。

当時は子育て世代が多く移り住みましたが、今では住民の高齢化が進み、

「オールドタウン(古い町)」と呼ばれる状態になっているところもあります。

その理由は、

- 住民の高齢化が進み、若い世代が少ない

- 住宅が古くなり、空き家が増えた

- 駅や商店街が衰退し、便利さが失われた

などです。

このように、かつての「新しい町」が、今では少子高齢化の象徴的な地域になっているのです。

Iターン・Uターン・Jターンの意味と動き

過疎化を防ぐために、最近では地方に移住する人も増えています。

その動きを表す言葉が「Iターン」「Uターン」「Jターン」です。

| 用語 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| Iターン | 都会で育った人が、地方に移住して働くこと | 東京出身の人が長野県に移住して農業を始める |

| Uターン | 地方出身の人が都会で働いたあと、地元に戻って働くこと | 福岡出身の人が東京勤務ののち地元に帰る |

| Jターン | 地方出身の人が、都会ではなく、地元に近い地方都市に移住すること | 秋田出身の人が仙台で働く |

近年は、テレワークの普及などで地方に住みやすくなり、

これらの動きが増えています。

☑覚え方

I=一直線(まっすぐ地方へ)

U=一度出て戻る

J=途中で曲がって近くの地方都市へ

まとめ

- 都市の過密では「交通渋滞・ゴミ・大気汚染」が問題になる

- 1980年代には「ドーナツ化現象」、2000年代には「都心回帰」が起きた

- 農村では過疎化が進み、「限界集落」が増加している

- ニュータウンも高齢化で「オールドタウン」化

- 地方移住の動きとして「Iターン・Uターン・Jターン」がある

世界と比べてみた日本の人口

日本の人口の特色を理解するためには、世界の国々との比較がとても大切です。

世界には人口が急に増えている国もあれば、人口が減っている国もあります。

日本はどんな特徴をもっているのか、発展途上国や先進国と比べながら見ていきましょう。

発展途上国とのちがい(人口爆発と出生率)

発展途上国とは、産業の発達がまだ十分ではなく、生活水準が先進国よりも低い国のことをいいます。

アフリカや南アジアの一部などがこれに当たります。

発展途上国では、

- 医療が少しずつ発達して死亡率が下がる

- 子どもをたくさん産むため出生率(しゅっしょうりつ)が高い

という理由から、人口が急激に増加しています。

これを「人口爆発(じんこうばくはつ)」といいます。

一方、日本のような先進国では、

- 結婚・出産の時期が遅くなった

- 子どもを少なく育てる傾向がある

ため、出生率が低下しています。

| 比較項目 | 発展途上国 | 先進国(日本など) |

|---|---|---|

| 出生率 | 高い(子どもが多い) | 低い(子どもが少ない) |

| 死亡率 | 下がってきている | とても低い |

| 人口の変化 | 急増(人口爆発) | 減少・停滞 |

| 人口ピラミッド | 富士山型 | つぼ型 |

☑テストで出るポイント

「人口爆発とはどんな現象か」「発展途上国では出生率がどうなっているか」

といった問題がよく出ます。

先進国型の人口ピラミッドと日本の現状

日本のような先進国では、人口の年齢構成を表す人口ピラミッドが「つぼ型」をしています。

つぼ型の特徴

- 若い世代(0〜14歳)が少なく、

- 高齢者(65歳以上)の割合が多い

という構造になっています。

これは、少子高齢化社会が進んでいることを示しています。

一方、発展途上国では「富士山型」になり、若者が非常に多い構成になります。

つまり、人口ピラミッドの形を見れば、その国が「発展途上国」か「先進国」かを判断することができるのです。

日本の現状(2020年代)

- 合計特殊出生率(1人の女性が産む子どもの平均)は約1.3〜1.4

- 総人口は減少傾向(1億2千万人を下回る見込み)

- 高齢化率は世界でもトップレベル(約30%)

このように、日本は人口減少と高齢化が同時に進む国となっています。

社会保障や働き手の確保など、新しい課題が生まれているのです。

☑定期テスト対策

「現在の日本の人口ピラミッドの形を答えなさい」

→ 答え:つぼ型

団塊の世代とは?日本の人口構造に与えた影響

「団塊の世代(だんかいのせだい)」とは、

第二次世界大戦が終わった直後の1947〜1949年ごろに生まれた人たちのことです。

この時期は「ベビーブーム」と呼ばれ、出生率が急に上がり、多くの子どもが生まれました。

団塊の世代は日本の人口ピラミッドの中でも特に人数が多い層で、

その存在が長年、日本の社会や経済に大きな影響を与えてきました。

団塊の世代が与えた主な影響

- 1960〜1970年代:学校・住宅・就職先が不足し、教育や経済に影響

- 1990年代以降:働き手・消費者として日本経済を支えた

- 2010年代以降:大量に高齢者となり、社会保障や医療費が増大

つまり、団塊の世代は「人口が多い世代」であり、

日本の少子高齢化の進行にも深く関係しています。

☑テストで出るポイント

「団塊の世代とはどのような世代か。」

「団塊の世代が多いことでどんな問題が起きているか。」

といった説明問題が出やすいです。

まとめ

- 発展途上国では出生率が高く、人口爆発が起きている

- 先進国では出生率が低く、人口ピラミッドが「つぼ型」になっている

- 日本は少子高齢化が進み、人口減少が続いている

- 団塊の世代(1947〜49年生まれ)が社会構造に大きな影響を与えた

中学地理:人口から見る日本の一問一答問題

中学社会のテストで、「日本の人口」の範囲でよく出る問題を一問一答にまとめました。

「テストで正解しておきたい基本問題」と「テストで差がつく問題」に分けています。

テストで正解しておきたい基本問題

(1)近年、発展途上国での人口増加が激しい。こうした急激な人口増加を何と呼ぶか。

(2)アジアには世界の人口の( )割が集まっている。( )内に入る数字を答えよ。

(3)人口の構成を男女別・年齢別に表したグラフを何と呼ぶか。

(4)日本の人口構成は、年少人口が(多く/少なく)、老年人口が(多い/少ない)という特徴がある。

(5)年少人口が多く、老年人口が少ない人口構成を何型と呼ぶか。

(6)年少人口と生産年齢人口の差が小さい人口構成を何型と呼ぶか。

(7)年少人口が少なく、老年人口が多い人口構成を何型と呼ぶか。

(8)人口に占める55歳以上の割合が14%以上の社会を何と呼ぶか。

(9)日本の人口の大半は(平野部/山間部)に集まっている。当てはまる語を選択しなさい。

(10)戦後、大都市とその周辺都市に住む人が増えて三大都市圏が形成された。三大都市をすべて答えよ。

(11)1km2当たりの人口を表す数値を何と呼ぶか。

(12)世界一の長寿国はどこか。

(13)日本全国各地方の中心的な都市を何と呼ぶか。

(14)人口がおおむね50万人以上で、行政サービスの権限が都道府県から委譲された都市を何と呼ぶか。

(15)都市の過密化対策の1つとして、都市の郊外に新たにつくられた住宅地を何と呼ぶか。

(16)ニュータウンの開発などが原因で、昼間と夜間で都市部の人口が大きく変わる現象を何と呼ぶか。

(17)人口減少によって社会インフラの維持が難しくなる現象を何と呼ぶか。

(18)2021年時点の世界人口は(100億人/79億人/64億人)である。当てはまる語を選択しなさい。

(19)世界をアフリカ・ヨーロッパ・アジア・北アメリカ・南アメリカ・オセアニアにわけたとき、人口が2番目に多い地域はどこか。

解答

(1)人口爆発

(2)6

(3)人口ピラミッド

(4)少なく・多く

(5)富士山型

(6)つりがね型

(7)つぼ型

(8)少子高齢社会

(9)平野部

(10)東京・大阪・名古屋(※順不同)

(11)人口密度

(12)日本

(13)政令指定都市

(14)地方中枢都市

(15)ニュータウン

(16)ドーナツ化現象

(17)過疎

(18)79億人

(19)アフリカ

テストで差がつく応用問題

(1)日本の人口構成は、年少人口の少なさ・老年人口の多さから何型と呼ばれているか。

(2)つぼ型の人口構成は(発展途上国/先進国)に多い。当てはまる語を選択しなさい。

(3)アメリカの人口構成のグラフは何型か。

(4)インドの人口構成のグラフは何型か。

(5)100km2当たり10万人住んでいる地域がある。この地域の人口密度を求めなさい。

(6)80km2当たり7万5000人住んでいる地域がある。この地域の人口密度を上から2ケタの概数で求めなさい。

(7)下記3つの都市のなかで、1番人口密度の高い都市はどれか。

| 面積(km2) | 人口(人) | |

| A市 | 50 | 15000 |

| B市 | 120 | 30000 |

| C市 | 250 | 70000 |

(8)過疎化の進む地域のなかで、特に65歳以上の人が人口の5割以上を占める集落を何と呼ぶか。

(9)過疎化の進む地域などで地域を活性化させようとする活動を何と呼ぶか。

(10)ドーナツ化現象が進んだ後、1990年代以降は都心の再開発が進んで都市部に住む人が増えた。この現象を何と呼ぶか。

解答

(1)つぼ型

(2)先進国

(3)つりがね型

(4)富士山型

(5)1000人

10万人÷100km2=1000人

(6)940人

75000人÷80km2=937.5人

※上から2ケタの概数で表すので、3ケタ目を四捨五入する

(7)A市

| 面積(km2) | 人口(人) | 人口密度 | |

| A市 | 50 | 15000 | 300 |

| B市 | 120 | 30000 | 250 |

| C市 | 250 | 70000 | 280 |

(8)限界集落

(9)町おこし・村おこし

(10)都心回帰現象

テスト対策のコツと覚え方のヒント

日本の人口問題に関する問題は、グラフや用語を使った出題が多く、

「形」「地域名」「年代」で整理して覚えるのが得点アップのコツです。

ここでは、よく出るポイントを4つに分けて説明します。

「人口ピラミッド」は形で覚える

人口ピラミッドとは、年齢ごとの人口の割合を男女別に表したグラフのこと。

テストでは「このグラフの形はどんな国に多いか」「日本のグラフの形は?」という出題が多いです。

↓覚え方は形でイメージするのが一番早いです↓

| 形の名前 | 特徴 | 主な国・時代 | イメージで覚えるコツ |

|---|---|---|---|

| 富士山型 | 若い世代が多く、上に行くほど細い | 発展途上国 | 下が広く上が細い「人口爆発型」 |

| つりがね型 | 各世代がほぼ同じで安定している | 経済が安定した国 | 全体が丸い「安定型」 |

| つぼ型 | 若い世代が少なく、高齢者が多い | 日本などの先進国 | 上がふくらんだ「高齢化型」 |

☑覚え方のポイント

「日本=つぼ型」と必ずセットで覚える!

グラフの形を見ただけで国の特徴を言えるようにしよう。

「過密」と「過疎」は具体的な地域名で覚える

過密(かみつ)と過疎(かそ)もテスト常連のテーマです。

言葉だけでなく、「どこの地域がそうなのか」を具体的に覚えることが得点アップのコツです。

過密地域(人口が多すぎて問題が起きている地域)

- 東京23区・大阪市・名古屋市などの大都市圏

- 問題:交通渋滞・住宅不足・ごみ問題など

過疎地域(人口が少なくなっている地域)

- 山間部(例:島根県・高知県・秋田県など)

- 問題:学校や病院が減る・働き手がいない

☑覚え方のコツ

「過密=都会」「過疎=田舎」でイメージ。

「東京=過密」「島根=過疎」でセット暗記!

「高齢化社会」「少子高齢化社会」「超高齢社会」の違い整理

↓この3つの言葉のちがいは数字で覚えるとスッキリします↓

| 名称 | 高齢者の割合(65歳以上) | 日本がなった年 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 高齢化社会 | 7%以上 | 1970年ごろ | 高齢者が増え始める |

| 高齢社会 | 14%以上 | 1994年ごろ | 高齢者がさらに増える |

| 超高齢社会 | 21%以上 | 2007年ごろ | 高齢者が5人に1人以上 |

現在の日本は「超高齢社会」です。

また、少子化(子どもが少なくなる)と高齢化が同時に進むことを「少子高齢化社会」といいます。

☑テストの狙われ方

「日本が超高齢社会になったのはいつか」

「高齢化社会とはどんな社会か」

など、説明・選択問題の形で出やすいです。

よく出る年代・用語(団塊の世代・ベビーブームなど)

人口の増え方を問う問題では、「いつ」「どんな人が多かったか」を整理しておくことが重要です。

団塊の世代(だんかいのせだい)

- 生まれた時期:1947〜1949年

- 戦後すぐの「第1次ベビーブーム」の時期

- 特徴:人数が非常に多く、のちに日本の経済・社会に大きな影響を与えた

ベビーブーム(baby boom)

- 意味:出生数が急に増える時期

- 日本では「戦後(第1次)」と「1970年前後(第2次)」の2回が有名

☑覚え方のコツ

「団塊の世代=第1次ベビーブームの人たち」

「1947〜1949年」を年号で覚えると高得点!

定期テストにおすすめの社会問題集

定期テスト対策としておすすめの社会の問題集を4冊紹介します。

目標の点数によって下記のように使い分けるのがおすすめです。

- 教科書内容の対策に特化したい(定期テスト平均前後まで)→『中学教科書ワーク 地理』

- 定期テストレベルまでの問題を解けるようにしたい(定期テスト70点くらいまで)→『ニューコース参考書 中学地理』

- 県内トップ高を狙っている→『中学 地理 ハイクラステスト』『最高水準問題集』

※関連記事:社会の定期テスト対策の仕方

『中学教科書ワーク 社会 地理』

学校の教科書に合わせて作成された問題集です。教科書のページ数も記載されているので、「テスト範囲表」をページを確認しながらテスト勉強ができます。

帝国書院はコチラ↓

東京書籍はコチラ↓

教育出版はコチラ↓

日文はコチラ↓

出版社:文理

『ニューコース参考書 中学地理』

前出の『教科書ワーク』と同程度くらい~やや難しいレベルまでを網羅した参考書と問題集です。教科書よりポイントを分かりやすくまとめてくれており、テスト勉強に使いやすいです。

出版社:Gakken

『中学 地理 ハイクラステスト』

定期テストレベルの問題~高校入試レベルまで幅広いレベルの問題が掲載されています。

社会は範囲によって得意・不得意が分かれますから、そのときの自分に合った難易度の問題を選択できます。

出版社:増進堂・受験研究社

『最高水準問題集 社会』

最後に紹介するのは、難関国公私立入試対策の定番である「最高水準問題集」です。

難問をメインに構成されており、学校のテストで80-90点を安定して取れている人が入試に向けてレベルアップをするのに最適です。

「最高水準問題集」と「最高水準問題集 特進」に分かれており、「特進」のほうが難問ぞろいです。

地理↓

地理 特進↓

歴史↓

歴史 特進↓

公民↓

高校入試対策用↓

出版社:文英堂

中学社会のテスト勉強におすすめの通信教育

1人で勉強していると、下記のようなことがあります。

- 思うように成績があがらない

- 解説を読んでもいまいち理解できない

- 1つ1つの解説は理解できるが、問題を解くときに知識をうまく使えない

こういうときにおすすめの通信教育を2つ紹介します。

月2,178円で受け放題のスタディサプリ

スタディサプリは視覚的に理解しやすい授業を特徴としています。何度も受講できるので、説明動画を頭に焼き付けることができます。

また、高品質な授業動画に加えて10万問以上の演習問題があります。

くわしくは、スタディサプリ中学講座の特徴と効果的な活用法で紹介しています。

受講者数No. 1の進研ゼミ

やはり通信教育といえば進研ゼミです。受講者数No. 1で、昔から高校受験対策に定評があります。

高校入試情報をタイミングよく配信してくれますし、苦手克服から難関校対策まで幅広いレベルに対応しています。解説動画を学校の予習代わりに使って1日15~30分の勉強で高得点をねらうことも可能です。

くわしくは、進研ゼミ中学講座の特徴と効果的な利用法で紹介しています。

まとめ|日本の人口の特色を理解して得点アップ!

ここまで学んだように、日本の人口問題はグラフ・地域・年代・用語の4つをつなげて理解するのがポイントです。

暗記だけでなく、「なぜそうなるのか」を考えるとテストでも応用が利きます。

この記事のまとめ(テストに出る要点3つ)

- 日本の人口ピラミッドは「つぼ型」で、少子高齢化が進んでいる。

- 過密=東京などの大都市、過疎=山間部や地方で具体的に覚える。

- 高齢化社会→高齢社会→超高齢社会の順で進み、日本は今「超高齢社会」。

☑ワンポイントアドバイス:

地理の定期テストでは、「グラフを見て国の特徴を答える」「言葉の意味を説明する」問題が多いです。

今回の内容を図とセットで整理しておくと、確実に得点できます。

コメント