「歴史は好きだけど地理で点が取れない…」

「英語や数学がむずかしいから、社会で点数をかせぎたい」

「覚えるのが苦手だから、暗記科目は好きじゃない」

こんな思いを抱えている中学生は多いのではないでしょうか。

がんばって人名や地名、用語を覚えたつもりなのに、思ったほどテストで点数が取れなかったことってありませんか。

社会は暗記科目なので、暗記が苦手な子には大変な科目かもしれません。

苦手な中学生も、勉強方法を変えれば一気に社会を得意にできます。

30-40点だった子は70点を目指し、60点の子は90点を取れるようになる科目です。

そこで、「社会で70点、90点を取れる定期テスト対策の仕方」と「おすすめのドリル・問題集」を紹介します。

ほかの科目の定期テスト対策は下記の記事で紹介しています。

※英語の定期テストで80点以上取る勉強法と2週間前からの学習計画

※数学の定期テストで80点以上取る勉強法と2週間前からの学習計画

※国語の定期テストで90点台を取る勉強法と2週間前からの学習計画

※理科の定期テストで70点、90点を取れる勉強法と学習計画

この記事は下記の方向けです。

- 社会の勉強がテスト直前になってしまっている人

- 用語を暗記してもテストでなかなか思い出せない人

- 高校入試につながる勉強をしたい人

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

中学社会の勉強法

中学の社会は暗記が重要です。ですが、ただ丸暗記しようとすると時間がかかり、あまり効率がよくありません。

そこで、社会を効率良く得点源にできる勉強法を分野別にお伝えします。

中学地理の勉強法

まず、地理の勉強法を紹介します。

地理は中1~中2にかけて習います。

地図をみながら覚える

地理の勉強は地図をみながらするのがおすすめです。

世界でも日本でも、その土地がどこにあるのか、地図をみながら勉強します。「場所」「山がちな地形」「海に面している」なども一緒に覚えられます。

地形と気候に注目して覚える

関東地方なら関東平野、九州なら九州山地というように、平野や山地などの地形の特徴を覚えましょう。

また、夏・秋に台風がよく来る、冬に雪が多く降るといった気候に注目して覚えると、雨温図から地域を特定する問題に答えやすくなります。

地域ごとの産業を覚える

地形と気候をもとに、地域ごとの農産物、工業製品を覚えましょう。

地域ごとで主要な農産物・工業製品は異なっています。地形や気候によって育ちやすい農産物が違いますし、海が近ければ輸出入しやすいなどの特徴も生まれるからです。

ひたすら丸暗記するよりも、地形・気候を覚えてから「だからこの農産物・工業製品がつくられているんだ」と理解しながら覚えましょう。

たとえば九州地方を例にとると下記のような具合です。

気候①温暖

②2つの海流(日本海流・対馬海流)が交わっている

③台風が多い→9月の降水量が多い

農業「温暖な気候」「肥沃なシラス台地」がある。

①筑紫平野で稲作

②ビニールハウスでキュウリ

③シラス台地で畑作

工業大きな港があり、中国や韓国などに近い。

①八幡製鉄所→北九州工業地帯(地域)

②IC→シリコンアイランドと呼ばれる

ざっと覚えておくと、雨温図と地域の組み合わせ問題もスラスラと解けるようになります。

※関連記事:中2地理のテストでよく出る一問一答問題(北海道):農家の種類、北方領土4つの島の覚え方など

※関連記事:【中学地理】東北地方の一問一答問題:奥羽山脈・出羽山地・北上高地の覚え方、東北三大祭りなど

※関連記事:中2地理のテストで出る一問一答問題(関東地方):ドーナツ化現象、からっ風、高原野菜・抑制栽培、交通網

※関連記事:【中2地理】中部地方の一問一答問題:3つの気候区分、日本アルプス3つの覚え方、四大公害病など

※関連記事:【中2地理】近畿地方の一問一答問題:近畿の地形、3つの地域の気候区分、ニュータウンなど

※関連記事:【中2地理】中国・四国地方の一問一答問題:本州四国連絡橋の覚え方、県名と県庁所在地が違う3県

※関連記事:【中2地理 九州地方の問題】テストによく出る一問一答:シラス台地、促成栽培、対馬海流、黒潮など

※関連記事:【中学社会】中2地理でよく出る一問一答問題(日本の地域的特色のまとめ):日本の自然環境や地域区分など

資料問題をたくさん解く

地理では資料が多く出てきます。スルーされがちですが、「資料の見方」はとても重要です。

定期テストでは資料を見なくても最初から各地域の特徴を暗記できます。例えば「ブラジルはBRICSのひとつ」と覚えていれば、ブラジルの輸出額が過去20年で大幅に増えているという資料が出てきても、目新しさはありません。資料をじっくり見なくても「すでに知っている状態」です。

ですが、同じ中南米でメキシコの輸出品目の主力が原油などの資源や一次産品から自動車やテレビなどの機械製品に変わってきていることまで覚えきれません。

資料をみて、「何がどう変わったのか」「二国間の違いは何か」を輸出品の種類や金額・割合をもとに細かく読み取る必要があります。

日ごろからそれらの視点で資料をみるようにしましょう。

時差の計算に慣れる

中1地理では時差の問題が出てきます。苦手にしている人も多いですが、時差の計算はとてもシンプルです。

以下の2点を覚えておきましょう。

例えばロンドンと東京都は135度違います。

「135度÷15度=9時間」の時差があるので、

「東京都のほうがロンドンより9時間早い」と分かります。

※関連記事:【中学地理の一問一答】社会の問題(日本のすがた):緯度経度の問題、日本の端の島、人口密度など

中学歴史の勉強法

つづいて、歴史の勉強法を紹介します。

歴史は中1~中3の1学期まで習います。

時代区分を覚える

歴史ではまず時代区分の順番を覚えましょう。

時代区分というのは時代の特徴によって分けられたグループのことです。日本の歴史の場合、大体以下のように分かれます。

| 原始 | 旧石器時代 |

| 縄文時代 | |

| 弥生時代 | |

| 古代 | 古墳時代 |

| 飛鳥時代 | |

| 奈良時代 | |

| 平安時代 | |

| 中世 | 鎌倉時代(+建武の新政) |

| 南北朝時代 | |

| 室町時代 | |

| 安土桃山時代 | |

| 近世 | 江戸時代 |

| 近・現代 | 明治時代 |

| 大正時代 | |

| 昭和時代 | |

| 現代 | 平成時代・令和時代 |

年表をみながら覚える

時代の順番を覚えられたら、各時代で何が起こったかを順にとらえられるようにしましょう。

年表をみながら勉強すると順番やつながりを覚えやすくなります。

記述問題の解答を覚えて歴史の流れを理解する

歴史は記述問題の解答を読み込むと流れを理解しやすくなります。

たとえば、鎌倉時代に「永仁の徳政令」という法令がありました。御家人の借金を棒引きにするという法令なのですが、

「なぜ御家人が借金に苦しんでいたのか」

「なぜ御家人の借金を棒引きにしたのか」

を理解しているかどうかが記述問題でよく問われます。

元寇で戦った御家人が領土をご褒美としてもらえなかったことが借金の原因にありました。「御恩と奉公」というギブ・アンド・テイクの主従関係があるため、御家人を救済しないと鎌倉幕府の権力基盤は弱くなるという背景がありました。

これらの内容は一問一答形式の勉強だけでは覚えられません。

記述問題では「なぜ~があったのか?」が問われます。解答・解説を読むと、その「なぜ?」を効率良く覚えられます。

※関連記事:歴史の流れを解説

時代ごとの主要人物や重要な出来事を覚える

時代ごとに戦乱や政変、外交で重要な出来事が起こっています。壬申の乱、平安京遷都、承平・天慶の乱、日宋貿易・日明貿易など。

これらの出来事を「いつ」・「なぜ」・「その後の影響」の3点を押さえながら覚えましょう。

時代ごとの出来事以外に、主要人物も大切です。政権の権力者、戦乱を起こした人・鎮圧した人、左遷した人・左遷された人など。

出来事と人物をセットで勉強すると、出来事と人物を関連付けながら頭に入れられます。

※関連記事:中2歴史江戸時代の問題:享保の改革・寛政の改革・天保の改革の覚え方(語呂合わせ)

※関連記事:歴史の一問一答問題(鎌倉時代):幕府の仕組み(問注所、侍所、政所)、元寇、御恩と奉公

※関連記事:室町時代の一問一答:二毛作と二期作の違い、馬借と問、土倉と酒屋の違い、座と惣の違い

メモリーツリーで覚える

各人物や出来事をつなげて覚えましょう。人間は単発の記憶よりストーリー記憶が得意と言われています。

メモリーツリーという「1つのキーワードから数珠つなぎで思い出していく勉強法」なら、歴史ジョイの出来事を関係性から覚えることができるので、テストでどう問われても関連するキーワードと一緒に思い出せます。

例えば、下記のようにつなげて思いだします。

「徳川家康→1600年関ヶ原の戦いで石田三成に勝利→1603年徳川幕府→1615年大坂の陣の豊臣家をほろぼす」

「豊臣家―大坂城―豊臣秀吉―太閤検地、刀狩り」

中学公民の勉強法

最後に、公民の勉強法を紹介します。

公民は中3の2学期から3学期にかけて急ぎ足で習います。

分かりにくい用語を別の言葉に言いかえる

公民で出てくる用語は分かりづらいものが多いです。

自分に分かりやすい言葉に言いかえて理解しましょう。

たとえば、「立憲主義」という用語が教科書や問題集で出てきます。

立憲主義とは、「国民の人権が国家権力でおびやかされないように憲法で保障すること。人の支配ではなく、法の支配を目指すこと。」を指します。

この説明を読んで理解できる中学生はあまりいないのではないでしょうか。理解できない説明を覚えたところで問題は解けません。

この用語を、たとえば下記のように変換します。

「憲法をつくって、みんな憲法に従うようにすること。

×:人の支配、〇:法の支配」

このような簡単な理解で十分です。

法律や条約、組織名はまとめて覚える

公民では人権条約や男女平等を定めた法律、ASEANやAPECなど、あるテーマに関する法律や条約、組織名がいくつも出てきます。

ひとつひとつ覚えるのではなくまとめて覚えましょう。

法律や条約ができた歴史的な出来事の流れから理解する

公民で習う法律や条約は、現代になって急につくられたわけではありません。歴史的な背景があり、紆余曲折を経て今に至ります。

丸覚えするよりも、背景にある歴史的な出来事や人類がどう考えたのかを合わせて勉強しておくとテストで高得点を取りやすくなります。

日ごろからニュースをよく見る

公民は、現代の私たちの生活に関連している内容がたくさんあります。

選挙制度、経済のしくみ、地域紛争、子どもの人権を守る条約など。

これらはよくニュースになるので、普段からニュースにふれておくと理解しやすくなります。

※関連記事:【中3公民の一問一答問題】地域紛争と多様性:民族紛争、UNESCOやUNHCR、世界三大宗教など

※関連記事:【中3公民の一問一答問題】環境問題と貧困問題:京都議定書とパリ協定、化石燃料、フェアトレードなど

社会の暗記のコツ

社会は覚える内容が多いため、毛嫌いされがちです。

社会の暗記のコツを紹介します。

書いて覚える

まず、社会は「書いて覚えましょう」。

暗記するだけなら必ずしも書く必要はありません。インプットの手段にこだわるよりもアウトプット(思いだす)頻度を重視するほうが暗記は進みやすいです。

ですが、社会では「漢字で書きなさい」と指示される問題もたくさんあります。

日ごろの勉強で漢字で書いて覚えておけばそういうときに困りません。

すきま時間に繰り返し覚える

暗記はインプットよりもアウトプットの頻度が大切です(ダイヤモンドオンライン「【記憶力が最も上がる】最も「単純暗記」が効率的になる覚え方とは?」より)。

一度に長時間でなくても構わないので、10-15分のすきま時間に繰り返しインプット→アウトプットをしましょう。

一問一答で暗記もれがないかチェックする

いくら繰り返し覚えても、忘れる用語が出てくるものです。テスト前には一問一答を使って暗記チェックをしておきましょう。

覚えづらいものは語呂合わせを使う

何度覚えようとしてもどうしても頭に入らない用語もあります。

覚えにくいものは語呂合わせを使って覚えましょう。

※関連記事:中学歴史年表と年号語呂合わせ一覧

地図をみながら覚える

地理では地図を使って勉強する人が多いでしょう。ですが、地理だけでなく歴史でも地図を見ながら「どの辺で起こった戦乱だろう」とチェックするようにしましょう。

例えば関ヶ原の戦いは東軍・西軍に分かれていました。東軍・徳川家康、西軍・石田三成という構図ですが、これは徳川家康の本拠地である「江戸」と石田三成が代表する豊臣家の本拠地である「大坂」の位置関係と言われています。

江戸は東にあるから東軍、大坂は西にあるから西軍というわけです。

これを知っておけば「徳川家康は東軍・西軍どっちだっけ??」と悩まずに済みます。

中学社会で70点以上を取るための勉強方法

中学校のテストは学校の問題集(ワーク)だけで70点までは取れます。下記の順番で勉強します。

- 一問一答や用語説明の問題を、解答をみながら暗記する

- テスト1週間前からテスト範囲を2周する

それぞれ説明します。

一問一答で暗記する

まず、一問一答のページで用語や地名などをしっかり覚えましょう。

問題集は3つのレベルで問題をわけていることが多いです。

「基本問題」「標準問題」「応用問題」です。

「基本問題」は一問一答形式か、用語を暗記するための基本問題が並んでいます。

たとえば下記のような問題です。

「中国から海外に移り住み、その国籍を取得して定住している中国系の人たちを何と呼ぶか。」

――「華僑」

この「基本問題」のページを使って知識を一気にインプットします。

繰り返し問題を解く

一度解けるようになった問題も、週末や祝日にまとめて復習しましょう。

繰り返し問題を解くことで記憶を定着させやすくなります。

脳科学の記憶の研究でも、覚える作業よりも思い出す作業を増やすほうが記憶に定着しやすいことがわかっています。

(ダイヤモンド「最善のテスト対策は、自分で自分をテストすること」)

テスト1週間前からテスト範囲を2周しよう

定期テストの1週間前になったら、テスト範囲を2周しましょう。

問題を解いてみると覚えている内容、覚えていない内容が入り混じっているはずです。

1周目→覚えていなかったものを覚えなおす

2周目→すべての問題をもう一度解く

ポイントは、「2周目にもすべての問題を解くこと」です。間違った問題だけ解きなおす人もいますが、これだとテスト本番で上手く思い出せず間違えることもよくあります。

最近習った範囲ですから、テストまでに2-3回は解いておくほうが良いです。

中学社会で90点以上を取るための勉強方法

テストで90点以上を取るには学校のワークだけでは不十分です。ワークの出題形式とは異なる切り口から問題がテストでは出てくるからです。記述問題も増えます。

一問一答で暗記する

最初にすることは「70点以上を取る勉強方法」と同じです。一問一答のページで用語や地名などをしっかり覚えましょう。

市販のハイレベル問題集を使って勉強する

学校のワーク以外に、市販の問題集を使って勉強しましょう。学校のワークよりハイレベルな問題集を使うと、90点以上を取りやすくなります。

記述問題を完ぺきに正解できるようにする

社会のハイレベル問題集の良いところは、「記述問題が豊富」という点です。記述対策をしっかり行い、完ぺきに正解できるようにしましょう。

定期テストは記述問題が多いですが、問題のほとんどは「なぜ~なのですか」という問いです。

「なぜ輪中がつくられたのですか(低地に洪水が流れこむのを防ぐため)」

「なぜ鎌倉幕府は永仁の徳政令を出したのですか(借金に苦しむ御家人を救うため)」

「なぜ?」と問う記述問題で完ぺきに答えられるようにしておくと、結果的にその単元の理解が一段と進みます。

単元理解が進むと、問題の問われ方が変わっても正解しやすくなります。

ハイレベルな問題集で記述問題の勉強をすると、記述対策だけでなく、単元理解を進めることにもつながります。

テスト2週間前からテスト範囲を3周しよう

定期テストの2週間前になったら、テスト範囲を3周しましょう。

90点以上を取るには、学校のワークと市販の問題集を「全問正解できる状態」が望ましいです。問題集は全部解けるようになっても、テストで1-2問ミスをするかもしれませんし、どうしても思い出せないものが出てくるかもしれません。

問題用紙に印刷された地図や資料が見づらくて見間違うかもしれません。

それらを加味して、問題集で「軽く全問正解」できるように、2週間かけてテスト範囲を3周しておきましょう。

1周目→覚えていなかったものを覚えなおす

2周目→すべての問題をもう一度解く

3周目→全問正解できるようにする

資料集を使って思考力問題の対策をする

学校教材のひとつとして資料集が渡されています。資料集に載っている資料をみて、思考力問題の対策をしましょう。

具体的には以下のような内容です。

高校入試で思考力問題の出題が頻出になり、定期テストでも思考力問題が出されることが当たり前になってきました。

社会の思考力問題は、「資料をみて答える形式」が多いです。

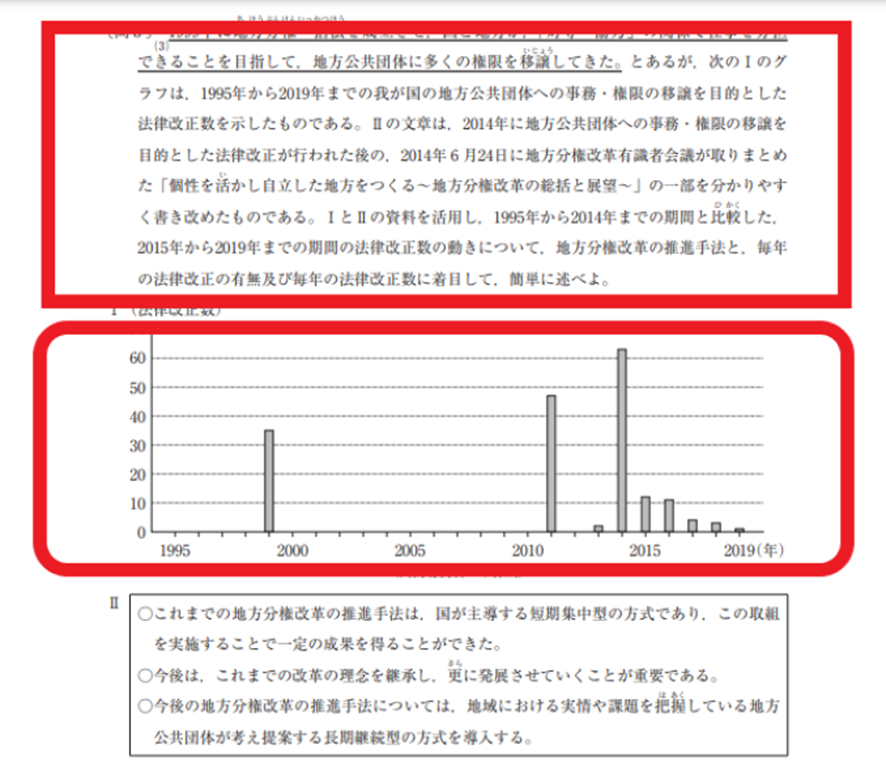

下記の問題をご覧ください。2021年度都立高校入試の問題です。

この問題は1999年の地方分権法成立前後の、国から地方への権限移譲の状況についてです。

「時事問題」と「資料問題」を組み合わせた「思考力問題」です。

これを解けるようにするには、普段の定期テストから「資料をみる→考える」という勉強が必要です。

社会の定期テスト対策におすすめの問題集

ここまで、定期テストの勉強方法をお伝えしました。

最後に、定期テスト対策におすすめの問題集を3種類紹介します。

- 70点を目指す人向け:1冊目と2冊目

- 90点を目指す人向け:1冊目と3冊目

『改訂版 中学校の地理・歴史・公民が1冊でしっかりわかる本』

社会を「なぜ?」から解説してくれている参考書です。記述問題への対応を特に重視しています。

丸暗記にかたよると高得点を取りづらくなります。そうならないようにしたい、80-90点を取りたいという人におすすめです。

地理・歴史・公民の3分野で1冊ずつに分かれています。

改訂版 中学校の地理が1冊でしっかりわかる本

改訂版 中学校の歴史が1冊でしっかりわかる本

改訂版 中学校の公民が1冊でしっかりわかる本

出版社:かんき出版

特徴:

ロングセラーとなった『中学校の地理が1冊でしっかりわかる本』が、2021年度からの新学習指導要領にあわせてリニューアル!

基礎から学び直したい社会人にも大人気です。「北海道より北なのに、ロンドンが暖かいのはなぜ?」

「インドでIT産業が発達した理由は?」

「アメリカがある場所は、日本の“東”じゃない?」

地理を知れば、日本と世界が見えてくる!●「地理って暗記ばかりでつまらないなぁ…」と思っている中学生・高校生

地理は決して暗記科目ではありません。本書を読めば、世界各地の特色がなぜ生ま

れ、どう変化していったかがイメージできるようになります。流れをざっくりつか

みたいときや、試験前の総復習にぴったり!●「結局、地理って何を学ぶ科目だったの?」と疑問を残したまま大人になった人

地理の本質とは、現代世界を知ることにあります。地形や気候、国境、宗教、経済

まで、中学校で学ぶ地理の知識は、世界のニュースを考えるうえでの土台になって

くれます。本書の7つの強み

かんき出版より引用

その1 各項目に「ここが大切!」を掲載

その2 「ひとことポイント!」でニュースがわかるようになる!

その3 中学生から大人まで楽しめる!

その4 「学ぶ順序」が教科書と同じ!

その5 豊富なイラストや図版で理解が深まる!

その6 用語集としても使える索引つき!

その7 各項目にふりかえり問題「コレだけはおさえておこう!」を掲載!

『できた!中学社会シリーズ』

社会が苦手な中学生向けに、基礎からステップアップできるような問題構成になっています。

学校の問題集と併用すれば、70点くらいまで取れるようになります。

3年間のテスト範囲を5冊に分けており、基礎からじっくりテスト勉強ができます。

できた!中学社会 地理 上 (中学基礎がため100%)

できた!中学社会 地理 下 (中学基礎がため100%)

できた!中学社会 歴史 上 (中学基礎がため100%)

できた!中学社会 歴史 下 (中学基礎がため100%)

できた!中学社会 公民 (中学基礎がため100%)

出版社:くもん出版

特徴:

〔本書のねらい〕

重要なポイントを,、視点を変えて繰り返し学習することで、解くと自然に力がつきます。また,4択クイズアプリにより,テスト前にスマホで5教科の要点チェックができます。〔学習内容・特徴〕

くもん出版より引用

①基礎からのスモールステップと反復練習により,無理なく学習が進められます。

②問題を解いていて、不安な部分があっても、参照するページが書かれているので安心して取り組めます。

③重要ポイントが見方を変えてくり返し出題されるので、テストで点に結びつく力がつきます。

④フルカラー化により,写真や図版の内容がわかりやすく,理解が深まります。

⑤+αの詳しい解説で、一歩進んだ学習ができます。

『中学 地理/歴史/公民 ハイクラステスト』

定期テストで80点以上を安定して取りたい、高校入試でも社会で高得点を取りたい人向けの問題集です。

レベルを3段階に設定しており、定期テストレベルから難関入試レベルまで練習できます。

ステップA:定期テストレベル

ステップB:定期テストの応用から高校入試標準レベル

ステップC:難関高入試レベル

時間がない人はステップAとステップBまでで十分です。3周くらいするとかなり実力がつきます。

ステップCは定期テストにはほぼ出てこないレベルですが、高校入試に向けて社会の実力や考え方を高めるのに役立ちます。

地理・歴史・公民の3冊に分かれて対策できます。

中学 地理 ハイクラステスト: 中学生向け問題集/定期テストや高校入試対策に最適! (受験研究社)

中学 歴史 ハイクラステスト: 中学生向け問題集/定期テストや高校入試対策に最適! (受験研究社)

中学 公民 ハイクラステスト: 中学生向け問題集/定期テストや高校入試対策に最適! (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

特徴:

○ 3段階式でレベルアップ

標準レベル・応用レベル・難関レベルの3段階式でレベルアップしながら,定期テスト対策及び難関校の入試対策ができる問題集です。

・ステップA…教科書レベルの標準問題で構成。

・ステップB…公立高校・標準的な私立高校入試レベルの応用問題で構成。

・ステップC…難関私立・国立高校入試レベルの問題で構成。

・総合実力テスト…巻末に設けた実戦形式のテスト。○ くわしい解答・解説

増進堂・受験研究社より引用

解答編は,解答及びくわしい解説・解き方を設け,レベルの高い問題でもしっかり理解できるように説明しています。

※関連記事:高校受験社会を得意にする勉強方法

※関連記事:社会でよく出る一問一答形式の問題(地理・歴史・公民)

中学社会のテスト勉強をもっと効率よくする方法

1人で勉強していると、下記のようなことがあります。

- 思うように成績があがらない

- 解説を読んでもいまいち理解できない

- 1つ1つの解説は理解できるが、問題を解くときに知識をうまく使えない

こういうときの対策方法を3つお伝えします。

通信教育を活用する

社会は暗記科目です。暗記するには、繰り返しの学習と視覚記憶が有効です。

通信教育なら何度でも学習できますし、視覚的に理解しやすい(印象に残りやすい)解説動画を視聴できます。

しかも大手の通信教育なら問題の正解・不正解に応じて「解くべき問題」を提示してくれる機能があります。復習も最適なタイミングで実施できます。

月2,178円で受け放題のスタディサプリ

スタディサプリは視覚的に理解しやすい授業を特徴としています。何度も受講できるので、説明動画を頭に焼き付けることができます。

また、高品質な授業動画に加えて10万問以上の演習問題があり、月10,780円で個別指導も受けられます。

くわしくは、スタディサプリ中学講座の特徴と効果的な活用法で紹介しています。

受講者数No. 1の進研ゼミ

やはり通信教育といえば進研ゼミです。受講者数No. 1で、昔から高校受験対策に定評があります。

高校入試情報をタイミングよく配信してくれますし、苦手克服から難関校対策まで幅広いレベルに対応しています。解説動画を学校の予習代わりに使って1日15~30分の勉強で高得点をねらうことも可能です。

くわしくは、進研ゼミ中学講座の特徴と効果的な利用法で紹介しています。

塾を活用する

定期テスト対策や高校入試対策の王道として、塾の活用を考えてみましょう。

子どもは「人からの影響」を強く受ける時期にいます。

- 勉強へのモチベーションアップ

- 学習内容の的確な提案

- 学習継続の働きかけ

- 学習環境の提供

といったメリットが塾にはあります。

時期や生徒の学習状況・志望校・学力目標に応じて必要なカリキュラムを考えても、肝心の本人が実行しなければ(実行し続けなければ)効果は薄くなります。

「人からの働きかけ」と「学習環境」によって子どもの学習行動や意識は変わります。

※関連記事:塾はいつから通う?費用は?

【下記バナーは月額27,500円で「勉強しほうだい」「質問しほうだい」のオンライン自習室・個別指導のPRです。自主的に勉強を進めたい中学生におすすめです。】

オンライン家庭教師を活用する

- 塾に通うほどではない

- 通える範囲内に良い塾がない

- わからないところだけピンポイントに対策したい

- プロ講師に教わりたい

こういうときは、家庭教師が便利です。特に受験直前期に家庭教師を活用する方が多くなります。

また、最近ではオンライン家庭教師の優位性がかなり際立ってきています。

普段は塾や予備校で教えている指導者がプロ家庭教師として活躍しています。オンラインなので、移動圏外に住んでいる人がちょっと空いた時間に授業をしています。

トップクラスの実績を持つプロ講師に教われば、1人であれこれ工夫するより5倍10倍早く、的確にポイントを押さえた学習ができます。

特に社会はプロと学生で指導力に大きな差が表れる科目です。「暗記科目」だと思うと興味がわきにくいかもしれませんが、プロが教えると興味を持つようになって楽しく勉強できるようになることがよくあります。

【下記リンクはプロ講師による個別指導と、LINEなどで勉強方法の指導やスケジューリングもしてくれる「みんなの塾」のPRです。月17,800円から受講できます。】

※関連記事:プロ家庭教師と学生家庭教師の違い

中学校の定期テスト対策が重要な理由

中学校の定期テストは高得点をねらっておきましょう。理由は大きく2つあります。

高校入試の合否に影響する

定期テストの結果は「内申点」に強く影響します。内申点は中学校の成績だけでなく、高校受験の合否にも影響します。

ほとんどの高校入試は「内申点」と「入試当日の学科試験」で決まります。高い内申点を取っておいたから第一志望校に合格できた、というケースはたくさんあります。

しかも、多くの地域では中学1年生からの内申点が高校受験に関係します。

そのときの成績だけでなく高校受験にも影響するので、点数をしっかり取っておきたいですね。

※関連記事:高校受験で内申点はいつからいつまで成績に入るのか:中1から9教科必要?中3だけじゃない?

こまめに勉強しておけば中3で困らない

中1や中2の定期テストでっかり勉強しておけば、中3になってから受験勉強を楽にできます。

中3でも当然内申点があり、定期テストの勉強が必要です。それと同時に中1・中2内容の復習もしておく必要があります。あれもこれも勉強しないといけません。

中1・中2の社会をそのつどしっかり覚えておけば、軽く復習するだけでかなり思いだせます。浮いた時間を英語や数学の勉強に回せます。

まとめ

中学生向けに社会の定期テストで70点・90点を取るための勉強方法と、おすすめの問題集を紹介しました。

社会は暗記する項目が多いですが、暗記方法を少し変えれば、一気にテストの点数をあげられる科目です。

前回テストまでの点数がどれほど良くなくても、計画的で分野ごとの特徴を踏まえた勉強方法で次の定期テストから社会を得意科目に変えられます。

※関連記事:地理の一問一答問題(世界のすがた):六大陸、人口上位3か国、人口密度など

※関連記事:地理の一問一答問題(日本のすがた):緯度経度、日本の端の島など

また、家庭学習の習慣がついている人は通信教育もおすすめです。良問ぞろいで勉強効率がよく、復習しておくほうがいい範囲をタブレットが教えてくれたりもします。

下記はZ会中学生コースの案内PRです。難関高校を目指す人におすすめです。

Z会 中学生コースの案内※関連記事:塾の選び方

※関連記事:高校入試で必要な「内申点」とは?内申点のあげ方と計算方法

コメント