※PRを含みます

古文では歴史的仮名遣いが登場します。「けふ」が「きょう」、「よろづ」が「よろず」になるなど、現代とは異なる仮名遣いです。

ルールを知って使い慣れれば、定期テストや高校入試で全問正解を目指せます。

そこで、中学生向けに古文の歴史的仮名遣いの一覧と、現代仮名遣いに変換するルールの解説と練習問題101問を用意しました。

たくさん練習して、古文を得意にしましょう!

※関連記事:高校入試によく出る古文単語

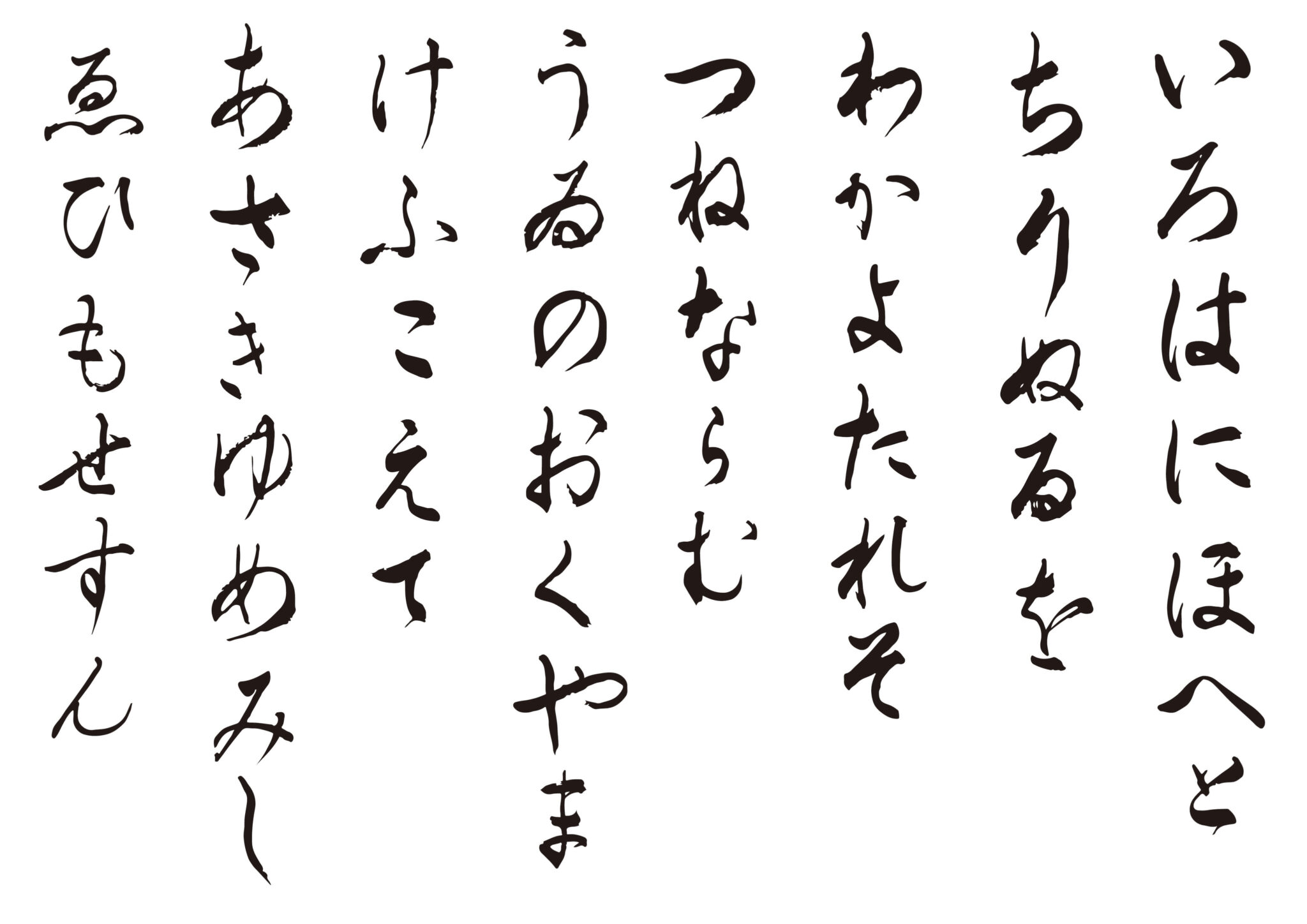

歴史的仮名遣いとは?

歴史的仮名遣いとは古文に出てくる「昔の字の書き方」です。

読み方が分かるだけで意味を推測できるものもあり、定期テストで得点を取りやすくなります。

歴史的仮名遣いの一覧

中学生が知っておきたい(間違いやすい)歴史的仮名遣いの変換を一覧にしました。一部の古語には現代語訳や漢字表記をつけています。

| 歴史的仮名遣い | 現代仮名遣い |

| あを | あお(青) |

| あづまじ | あずまじ(京都より東=東国へ行く道) |

| あはせる | あわせる |

| あはれ | あわれ(趣がある。上品でオシャレ。) |

| あふ | あう(会う) |

| あふぎ | おうぎ(扇) |

| あぢさゐ | あじさい |

| いづれ | いずれ |

| いとほし | いとおし(かわいそう) |

| いはく | いわく(曰く。~がおっしゃるには) |

| いひける | いいける(言いける) |

| いふ | いう(言う) |

| いほり | いおり(庵。草ぶきの小屋で、僧や世捨て人の仮ずまい) |

| いむ | いん(射ん。矢を射ようとする) |

| いわふ | いわう(祝う) |

| ゐたり | いたり |

| ゐど | いど |

| うつくしう | うつくしゅう(かわいらしい) |

| うつすら | うっすら |

| うへ | うえ(上) |

| うゑ | うえ(植え) |

| ゑくぼ | えくぼ |

| おとなふ | おとのう(音をたてる) |

| おはす | おわす(いらっしゃる) |

| おふ | おう(追う・負う) |

| おほかた | おおかた(大体) |

| おもひて | おもいて(思いて) |

| おもふ | おもう(思う) |

| をがむ | おがむ(拝む) |

| をさめ | おさめ |

| をしへ | おしえ |

| おそはる | おそわる |

| をとこ | おとこ |

| をかしげ | おかしげ(可愛い) |

| をとめ | おとめ(乙女) |

| をんな | おんな |

| をととひ | おととい |

| をる | おる(折る) |

| をはり | おわり |

| かほ | かお(顔) |

| かほり | かおり |

| かかへ | かかえ |

| かかはり | かかわり |

| かげろふ | かげろう |

| かはづ | かわず(蛙) |

| かはる | かわる |

| かへす | かえす(返す) |

| かむなづき | かんなづき(神無月。旧暦の10月、現代の11月) |

| きそふ | きそう(競う) |

| くわし | かし(菓子) |

| くわじ | かじ(火事) |

| くれなゐ | くれない |

| けふ | きょう(今日) |

| こゑ | こえ(声) |

| こほろぎ | こおろぎ |

| こたへ | こたえ |

| ~さへ | ~さえ |

| さうざうし | そうぞうし(あるべきものがなくて物足りない) |

| さぶらふ | さぶろう(仕える) |

| しはす | しわす(師走。12月) |

| しほ | しお(潮、塩) |

| しづか | しずか |

| じふにひとへ | じゅうにひとえ(十二単。女官の正装) |

| すゑ | すえ(末) |

| すなはち | すなわち(すぐに) |

| そなへ | そなえ(備え) |

| たたかはむ | たたかわん(戦わん。戦おうとする) |

| たとへ | たとえ |

| ちう | ちゅう(宙) |

| ぢしん | じしん(地震) |

| つはもの | つわもの(兵士) |

| つひに | ついに(最後に) |

| てふてふ | ちょうちょう(蝶々) |

| なほ | なお(やはり) |

| なほす | なおす |

| なは | なわ(縄) |

| にはとり | にわとり |

| にほふ | におう(非常に美しい) |

| ねがふ | ねがう(願う) |

| はぢ | はじ(恥) |

| はづかし | はずかし(素晴らしい) |

| ひきゐる | ひきいる |

| ほほゑむ | ほほえむ |

| まゐる | まいる |

| まうす | もうす |

| まうでけり | もうでけり(詣でけり) |

| まじはる | まじわる |

| まづ | まず |

| まへ | まえ(前) |

| みづ | みず(水) |

| むかふ | むかう |

| もちゐる | もちいる(用いる) |

| もよほす | もよおす(催す) |

| もみぢ | もみじ(紅葉) |

| ゆふぐれ | ゆうぐれ(夕暮れ) |

| ゆゑ | ゆえ(故。理由) |

| やうす | ようす |

| やうやう | ようよう(少しずつ) |

| やむごとなき | やんごとなき(高貴である、放っておけない) |

| よろづ | よろず(いろいろなこと) |

| わづか | わずか |

歴史的仮名遣い変換のルールと注意点

歴史的仮名遣いを現代仮名遣いへなおすときのルールを紹介します。このルールを知ったうえで、練習問題を繰り返すと歴史的仮名遣いに強くなれます。

参考:古文・和歌|歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直す方法|中学国語(ベネッセ教育情報)

語頭以外の「は・ひ・ふ・へ・ほ」→「わ・い・う・え・お」

古語では「は・ひ・ふ・へ・ほ」は「わ・い・う・え・お」に変換します。ただし、単語の最初の「は・ひ・ふ・へ・ほ」はそのままです。

実際の変換例

(例)

ゆふぐれ→ゆうぐれ

もよほす→もよおす

「ゐ・ゑ・を」→「い・え・お」

わ行の「ゐ・ゑ・を」は、「い・え・お」に変換します。かつての日本語には「ゐ・ゑ・を」の発音があったようですが、現在ではこれらの発音がなくなっているためです。

実際の変換例

(例)

ゐど→いど

ゆゑ→ゆえ

「ぢ・づ」→「じ・ず」

「ぢ・づ」は「じ・ず」に変換します。

実際の変換例

(例)

よろづ→よろず

もみぢ→もみじ

「くわ・ぐわ」→「か・が」

「くわ」は「か」に、「ぐわ」は「が」に変換します。

実際の変換例

(例)

くわし→かし(菓子)

「む」→「ん」

「む」は「ん」に変換します。

実際の変換例

(例)

やむごとなき→やんごとなき

かむなづき→かんなづき

ローマ字にしたときに「au」→「ou」

「ア段+う(ふ)」の音は「オ段+う」に変換します。

実際の変換例

(例)

あふぎ→おうぎ(ahugi→ougi)※「ア段+ふ+ぎ」→「オ段+う+ぎ」

さうざうし→そうぞうし(sauzausi→souzousi)※「さ行+ア段+ざ行+ア段+し」→「さ行+オ段+ざ行+オ段+し」

ローマ字にしたときに「iu」→「yuu」

「イ段+う(ふ)」の音は「イ段+ゅ+う」に変換します。

実際の変換例

(例)

ちう→ちゅう(tiu→tyuu)※「た行+イ段+う」→「た行+イ段+ゅ+う」

ローマ字にしたときに「eu」「ehu」→「you」

「エ段+う(ふ)」は「イ段+ょ+う」に変換します。

実際の変換例

(例)

けふ→きょう(kehu→kyou)※「か行+エ段+ふ」→「か行+イ段+ょう」

てふてふ→ちょうちょう(tehutehu→tyoutyou)※「た行+エ段+ふ」→「た行+イ段+ょう」

テストでの歴史的仮名遣いの変換問題の注意点

中学校のテストでは歴史的仮名遣いの変換をする問題がよく出てきます。その際の注意点をまとめました。

現代語と古語の違いを理解する

歴史的仮名遣いでは、現代語と古語に使い方の違いがあります。

例えば、「い」を「ゐ」、「え」を「ゑ」に変えるのが基本的な変換ルールです。現代語の「行く」を歴史的仮名遣いにすると「行く→ゆく」と変換する場合もあります。

これらの違いをしっかり理解しておくことが大切です。

送り仮名に注意する

歴史的仮名遣いでは、現代語と違った送り仮名の使い方があります。

「食う」のように、現代の「食べる」が「食ふ」と表現されることもあります。送り仮名を正しく使うことが求められるため、意味が異ならないように注意が必要です。

例外に気をつける

歴史的仮名遣いには例外が多いため、細かい変換ルールに気をつける必要があります。

例えば、「お」を「を」と書く場合がありますが、動詞に関しては「を」を使わないことが多いです。例外に関しては、過去の例をよく確認し、注意深く変換しましょう。

歴史的仮名遣いの問題

歴史的仮名遣いの変換ルールが分かったところで、練習して解きなれましょう。

以下の歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに変換してください。

(1) あを

(2) あづまじ

(3) あはせる

(4) あはれ

(5) あふ

(6) あふぎ

(7) あぢさゐ

(8) いづれ

(9) いとほし

(10) いはく

(11) いひける

(12) いふ

(13) いほり

(14) いむ

(15) いわふ

(16) ゐたり

(17) ゐど

(18) うつくしう

(19) うつすら

(20) うへ

(21) うゑ

(22) ゑくぼ

(23) おとなふ

(24) おはす

(25) おふ

(26) おほかた

(27) おもひて

(28) おもふ

(29) をがむ

(30) をさめ

(31) をしへ

(32) おそはる

(33) をとこ

(34) をかしげ

(35) をとめ

(36) をんな

(37) をととひ

(38) をる

(39) をはり

(40) かほ

(41) かほり

(42) かかへ

(43) かかはり

(44) かげろふ

(45) かはづ

(46) かはる

(47) かへす

(48) かむなづき

(49) きそふ

(50) くわし

(51) くわじ

(52) くれなゐ

(53) けふ

(54) こゑ

(55) こほろぎ

(56) こたへ

(57) ~さへ

(58) さうざうし

(59) さぶらふ

(60) しはす

(61) しほ

(62) しづか

(63) じふにひとへ

(64) すゑ

(65) すなはち

(66) そなへ

(67) たたかはむ

(68) たとへ

(69) ちう

(70) ぢしん

(71) つはもの

(72) つひに

(73) てふてふ

(74) なほ

(75) なほす

(76) なは

(77) にはとり

(78) にほふ

(79) ねがふ

(80) はぢ

(81) はづかし

(82) ひきゐる

(83) ほほゑむ

(84) まゐる

(85) まうす

(86) まうでけり

(87) まじはる

(88) まづ

(89) まへ

(90) みづ

(91) むかふ

(92) もちゐる

(93) もよほす

(94) もみぢ

(95) ゆふぐれ

(96) ゆゑ

(97) やうす

(98) やうやう

(99) やむごとなき

(100) よろづ

(101) わづか

解答

(1) あお(青)

(2) あずまじ(京都より東=東国へ行く道)

(3) あわせる

(4) あわれ(趣がある。上品でオシャレ。)

(5) あう(会う)

(6) おうぎ(扇)

(7) あじさい

(8) いずれ

(9) いとおし(かわいそう)

(10) いわく(曰く。~がおっしゃるには)

(11) いいける(言いける)

(12) いう(言う)

(13) いおり(庵。草ぶきの小屋で、僧や世捨て人の仮ずまい)

(14) いん(射ん。矢を射ようとする)

(15) いわう(祝う)

(16) いたり

(17) いど

(18) うつくしゅう(かわいらしい)

(19) うっすら

(20) うえ(上)

(21) うえ(植え)

(22) えくぼ

(23) おとのう(音をたてる)

(24) おわす(いらっしゃる)

(25) おう(追う・負う)

(26) おおかた(大体)

(27) おもいて(思いて)

(28) おもう(思う)

(29) おがむ(拝む)

(30) おさめ

(31) おしえ

(32) おそわる

(33) おとこ

(34) おかしげ(可愛い)

(35) おとめ(乙女)

(36) おんな

(37) おととい

(38) おる(折る)

(39) おわり

(40) かお(顔)

(41) かおり

(42) かかえ

(43) かかわり

(44) かげろう

(45) かわず(蛙)

(46) かわる

(47) かえす(返す)

(48) かんなづき(神無月。旧暦の10月、現代の11月)

(49) きそう(競う)

(50) かし(菓子)

(51) かじ(火事)

(52) くれない

(53) きょう(今日)

(54) こえ(声)

(55) こおろぎ

(56) こたえ

(57) ~さえ

(58) そうぞうし(あるべきものがなくて物足りない)

(59) さぶろう(仕える)

(60) しわす(師走。12月)

(61) しお(潮、塩)

(62) しずか

(63) じゅうにひとえ(十二単。女官の正装)

(64) すえ(末)

(65) すなわち(すぐに)

(66) そなえ(備え)

(67) たたかわん(戦わん。戦おうとする)

(68) たとえ

(69) ちゅう(宙)

(70) じしん(地震)

(71) つわもの(兵士)

(72) ついに(最後に)

(73) ちょうちょう(蝶々)

(74) なお(やはり)

(75) なおす

(76) なわ(縄)

(77) にわとり

(78) におう(非常に美しい)

(79) ねがう(願う)

(80) はじ(恥)

(81) はずかし(素晴らしい)

(82) ひきいる

(83) ほほえむ

(84) まいる

(85) もうす

(86) もうでけり(詣でけり)

(87) まじわる

(88) まず

(89) まえ(前)

(90) みず(水)

(91) むかう

(92) もちいる(用いる)

(93) もよおす(催す)

(94) もみじ(紅葉)

(95) ゆうぐれ(夕暮れ)

(96) ゆえ(故。理由)

(97) ようす

(98) ようよう(少しずつ)

(99) やんごとなき(高貴である、放っておけない)

(100) よろず(いろいろなこと)

(101) わずか

歴史的仮名遣いに関するテスト対策のポイント

歴史的仮名遣いは、中学古文のテストで頻出の内容です。ここでは、よく出題される問題の傾向や、効果的な覚え方、直前の復習方法について詳しく解説します。

よく出題される歴史的仮名遣いの問題傾向

歴史的仮名遣いのテストでは、主に以下のような問題が出題されることが多いです。

- 現代仮名遣いと歴史的仮名遣いの変換

例えば、「しっかり」「きれい」といった現代語を歴史的仮名遣いに変換する問題。たとえば「しっかり」は「しつかり」、また「きれい」は「きれい」と変換されることが求められます。 - 文章内の歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに戻す問題

古典文学から抜粋された文章の中に出てくる歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直す問題もよく見られます。例えば、「おほきに」(大きい)、「ありける」(あった)などが現れ、これを正しく解釈し変換することが求められます。 - 正しい歴史的仮名遣いの選択問題

複数の選択肢の中から正しい歴史的仮名遣いを選ぶ問題もあります。たとえば、「みたる」(見た)、「見たる」のように、正しい仮名遣いを選ぶ形式です。 - 仮名遣いの誤りの指摘

文章中で誤って使用された歴史的仮名遣いを指摘し、正しい仮名遣いを示す問題です。例えば「さる」(去る)を「さら」(去ら)に修正するなど、誤りを指摘する能力が問われます。

効果的な覚え方:語呂合わせやフラッシュカード

歴史的仮名遣いを覚えるには、効果的な方法を取り入れることが重要です。以下の方法で効率的に学習できます。

- 語呂合わせで覚える

歴史的仮名遣いには覚えにくいものも多いため、語呂合わせを使うと覚えやすくなります。例えば、「し」や「す」の変換について、以下のように覚えることができます。- 「し」→「し」と「す」の使い分けは、「しつ」「すつ」を覚えるときに「しっかり」「すっかり」などの語呂を使って覚える。

- 暗記カードを活用

昔ながらの暗記カードも、繰り返し確認して記憶に定着させるのに便利です。表に「現代仮名遣い」、裏に「歴史的仮名遣い」を書き、ランダムにカードをめくって覚えると効率的です。 - 文章の中で覚える

歴史的仮名遣いを覚える際、実際の古文や文学作品の一節を使って覚えると実践的です。物語の中に登場する歴史的仮名遣いを覚えておくと、テストでも自然に解答できるようになります。

直前の復習方法と時間配分

テスト前に効率的に復習するためのポイントは以下の通りです。

- 短時間で集中的に復習

歴史的仮名遣いは繰り返しの復習が重要です。テスト前日や直前の時間を使って、1~2時間で集中的に復習しましょう。暗記カードを活用し、出題傾向に合わせた問題演習を行うと効果的です。 - 過去問題を解く

過去のテストや問題集を使って、実際に出題された問題を解きましょう。特に、「歴史的仮名遣いの変換問題」や「誤りの指摘問題」などは繰り返し練習しておくと良いです。 - 覚えた内容を反復する

覚えた仮名遣いを、声に出して繰り返すことで、記憶に定着しやすくなります。お風呂に入っているときや、歩いているときに声に出して反復することで、学習が身についていきます。 - 時間配分を工夫する

テスト本番を見越して、時間内に解けるように、練習問題を解く際の時間配分を意識しましょう。最初の10分で難しい問題を解き、残りの時間で簡単な問題に取り組むなど、効率よく進めていくことが大切です。

中学生向け古文の問題集

最後に、中学生古文の定期テストや高校入試対策におすすめの問題集を紹介します。

『高校入試 とってもすっきり 古文漢文 改訂版』(旺文社)

最初に紹介するのは旺文社の問題集です。

古文文法や歴史的仮名遣いといった基礎的内容の解説と演習にはじまり、最後は読解の練習までできます。

古文を得意にするのに必要な内容が網羅されており、幅広い学力層の生徒におすすめです。

高校入試 とってもすっきり 古文漢文 改訂版

出版社:旺文社

『中学まとめノート 古文:書き込むだけで得点UP!』(増進堂)

つづいては、増進堂・受験研究社の問題集です。

書いて覚える書き込み式で、基礎から入試レベルまで使えます。

書き込み式が好きな人におすすめです。

中学まとめノート 古文:書き込むだけで得点UP! (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

『古文完全攻略63選 改訂版』(東京学参)

最後に紹介するのはややハイレベルな問題集です。

読解・文法・語彙・知識・文学史までを完全網羅されており、難関私立・国立入試の記述対策までできます。

古文完全攻略63選 改訂版 (高校入試特訓シリーズAW55)

出版社:東京学参

まとめ

いかがでしょうか。

中学生向けに歴史的仮名遣いの変換ルールを解説し、返還一覧や古文の問題集を紹介しました。

「は・ひ・ふ・へ・ほ」は「わ・い・う・え・お」にする、「ぢ・づ」→「じ・ず」にするといった現代仮名遣いになおすルールを解説し、歴史的仮名遣いの練習問題101問も載せています。

たっぷり練習して古文の定期テストや高校入試で古文を得点源にしましょう!

※関連記事:高校入試によく出る漢字の一覧と問題

※関連記事:高校受験におすすめの漢字問題集

以下のリンクは難関受験に強いZ会の案内です。

Z会 中学生コースの案内

コメント