はじめに:中学受験における理科の重要性

中学受験において、理科は合否を左右する非常に重要な教科のひとつです。特に難関校では、単なる暗記では太刀打ちできず、思考力や応用力が求められます。

理科の得点力が安定している受験生は、他の教科で多少つまずいても合格ラインに届きやすく、逆に理科に苦手意識があると総合点が伸び悩む傾向にあります。

理科は「対策の差」が得点に直結する教科であり、正しい勉強法を身につけることが成功の鍵となります。

理科が合否を左右する理由

理科は、覚えるだけでなく「なぜそうなるのか」を理解し、図やグラフを正しく読み取る力、実験や観察結果から結論を導く論理的思考力が問われる科目です。

多くの中学校の入試問題では、応用的な内容や複数分野を横断する出題がされるため、表面的な知識だけでは通用しません。

また、理科は比較的短期間でも得点を上げやすい科目のため、勉強法次第でライバルに差をつけることができます。

理科の4分野とその特徴

中学受験の理科は、主に次の4つの分野に分かれます。

- 物理:てこ、ばね、電気、光、音など。計算問題が多く、理解と演習が必要。

- 化学:物質の性質、状態変化、溶解、化学変化など。実験問題や図表を読み解く力が問われます。

- 生物:植物・動物・人体・生態系など。暗記が中心ですが、観察力と整理力も必要。

- 地学:天気、天体、地層、火山など。現象を図や写真で理解することが重要です。

これらはそれぞれ異なる勉強アプローチが求められるため、分野ごとに対策を立てることが中学受験理科の合格戦略となります。

※関連記事:中学受験の理科でよく出る問題の一問一答

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学受験理科が苦手になる理由

勉強をがんばっているのに理科で良い点数が取れるようにならない。

こうなってしまうのにはいくつかの原因が考えられます。

※関連記事:【中学受験】塾に通っているのに成績が伸びない理由とは?

用語を暗記できていない

まず、理科の用語をしっかり暗記できているか確認しましょう。

理科は暗記が7割です。覚えないといけない用語や知識がたくさんあります。

入試傾向が変わって思考力が問われるようになっても、用語を覚えていない状態では点を取りづらいです。

覚えていないと解けない問題が多数あるからです。

しっかりと覚えるようにしましょう。

用語の意味を理解できていない

用語を覚えている、問題集の知識確認のページは解ける。それなのに問題を解けない場合、用語の意味を理解できていない可能性があります。

例えば「双子葉類」は「被子植物のなかで、子葉が2枚ある植物。根は主根と側根あり、くきの維管束は輪状で、葉脈はあみの目状」です。

「被子植物のなかで、子葉が2枚ある植物。根は主根と側根あり、くきの維管束は輪状で、葉脈はあみの目状の植物を何というか?」と問われたら「双子葉類」と解答できても、「双子葉類はどのような植物か」を説明できるでしょうか。

入試や5年生以降の模擬試験では「~は何ですか?」と問う問題はほとんど出ません。

むしろ、「双子葉類と単子葉類の特徴の違いを覚えているかを問う問題」や「特徴の違いを踏まえた思考力問題」が出ます。

用語は覚えるだけでなく、意味や違いも覚えるようにしましょう。

実験・観察の目的を把握できていない

理科では実験・観察問題がよく出題されます。実験・観察の目的を知らないと、問題を解いていても何をしているのかよく分からず、応用問題に対応しづらくなります。

何の実験なのか、どのような状況を確認するための観察なのか、目的を確認しておきましょう。

算数の計算力が足りない

理科では計算問題もたくさん出てきます。そのため、算数の計算力も一定程度求められます。

分数や比例式、□を使う計算式はすらすらと解けるようにしておきましょう。

計算式の意味が分からない

理科は単元ごとに計算式が異なるため、計算式を覚えていなかったり、覚えていてもどの問題でどの式を使えば良いか分からないという子は多いです。

難関中入試なら理科はほぼ計算か記述ですし、そうでなくても計算問題次第で得点が大きく変わります。

単元ごとに式を覚えなおし、演習をしておきましょう。

※計算問題で必要な公式や解き方のコツを以下の記事で詳しく解説しています。

中学入試の理科でよく出る計算問題の公式一覧とおすすめの計算問題集

【中学受験】理科の計算問題を解くコツ

問題を解きなれていない

知識があって計算問題が苦手ではないのに応用問題で苦労する場合、問題演習が足りていないかもしれません。

理科は単元ごとに出題ポイントが決まっており、問題パターンも限られています。

問題を見てすぐ「あのタイプの問題だな」と思いつくぐらい問題に慣れておくと、かなり解きやすくなります。

思考力問題の長文が読めない

入試必出の思考力問題は大抵、問題文が長いです。先生と生徒の対話形式のものや、実験条件が3段階になっているものなど、問題文を読んで内容を把握するだけでもハードルが高いです。

あきらめて問題文を読まずに解いてしまう子もいますが、内容をしっかり理解してポイントを整理しながら読めるようになる必要があります。

復習がおろそかになっている

以前解けた問題でも、しばらく復習をしていないと用語や性質などを忘れてしまいます。

理科はほかの科目と違って単元ごとにほぼ独立しているため、忘れやすい科目です。

理科の効果的な勉強法とは?

暗記と理解のバランスを取る

理科の学習では、「丸暗記」だけではなく「理解に基づく暗記」が必要不可欠です。たとえば植物のつくりを覚える際も、なぜそのような構造をしているのか、どういう働きをしているのかを理解したうえで覚えると、記憶の定着が圧倒的に良くなります。

理解を深めることで応用問題にも対応でき、点数アップに直結します。

生物・地学:知識の定着方法

生物・地学分野は暗記量が多いため、視覚的な学習が効果的です。図鑑や写真付き参考書を活用し、実際のイメージをもとに覚えると記憶が強化されます。

※小学生におすすめの図鑑を以下の記事で紹介しています。

中学受験をする小学生におすすめの図鑑

また、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明する練習をすることで、理解と定着が両立します。用語を単に覚えるのではなく、関連する現象や仕組みとセットで覚えるのがポイントです。

物理・化学:計算問題の対策方法

物理・化学分野では、公式の丸暗記ではなく、意味を理解したうえでの練習が不可欠です。

たとえば「てこの原理」であれば、「力の大きさ×距離=つり合う」という公式の意味を図で確認し、何度も練習問題を解いて定着させましょう。

計算のステップを言語化してノートに書くと、理解が深まります。問題を解くたびに「なぜそうなるのか?」を考えるクセをつけることが、応用力につながります。

※なお、以下の記事で、中学受験理科の計算問題を解くコツやおすすめ問題集を紹介しています。

【中学受験】理科の計算問題を解くコツとおすすめの理科問題集

問題演習の重要性

理科はインプットだけでは実力がつきません。演習を通して知識を使える形にすることが極めて重要です。特に近年の中学入試では、単純な一問一答型ではなく、文章やグラフ、複数の資料を読み取って答える「思考力型問題」が増えています。

演習を重ねて、出題パターンに慣れておくことが合格のカギです。

過去問の活用法

過去問は、出題傾向の分析と実践力強化の両方に役立ちます。第一志望校だけでなく、同レベル校や併願校の過去問にも取り組むことで、さまざまなタイプの問題に触れることができます。

過去問を解く際は、単に正解を確認するだけでなく、「なぜ間違えたのか」「次にどうすれば解けるか」をノートにまとめると、知識が確実に自分のものになります。

模擬試験での実践力強化

模試は、本番さながらの形式で自分の実力を試す絶好の機会です。時間配分や解答順序など、解き方の戦略を練ることも模試の大きな役割です。また、模試の結果を分析して苦手分野を特定し、そこを重点的に復習することで、より効率的に成績を伸ばすことが可能です。

模試の復習は、成績アップの最大のチャンスだと捉えましょう。

学習計画の立て方

理科は4分野があり、それぞれに異なる学習アプローチが必要です。そのため、やみくもに勉強するのではなく、計画的にバランスよく学習を進めることが得点力アップのカギとなります。

学習計画を立てることで、目標までの道筋が明確になり、モチベーション維持にもつながります。

学習スケジュールの作成

理科は暗記・理解・演習のバランスが求められるため、無理のない・継続可能なスケジュール設計がポイントです。1日の勉強時間だけでなく、1週間・1か月単位の視点で計画を立てると、学習の偏りを防げます。

週単位・月単位の目標設定

効果的な学習計画には、「週ごと」「月ごと」の短期目標と中期目標の設定が重要です。例えば、以下のように具体的な内容をスケジュールに落とし込むと進捗を管理しやすくなります。

- 1週目の目標(例):生物分野の「植物の分類とつくり」をインプット+練習問題15問

- 2週目の目標:化学分野の「溶解度・濃度計算」演習+解き直し

- 1か月後の目標:4分野すべての基本知識の確認テスト実施

このように単元ごとに目標を分解しておくと、「今日は何をすべきか」が明確になります。

定期的な復習の重要性

理科は情報量が多く、放っておくとすぐに忘れてしまう科目です。忘却曲線に従い、1度学んだ内容を「1日後・3日後・1週間後」などに繰り返し復習することで、知識が定着します。

おすすめは「復習カレンダー」の作成。ノートやスプレッドシートに「いつ何を復習するか」を書き出しておくことで、効率よく記憶を維持できます。復習は、新しい単元の学習以上に重要と考えてください。

苦手分野の克服法

中学受験生の多くが理科でつまずく原因は、「苦手な分野を後回しにしてしまうこと」です。しかし、理科の得点力アップには苦手分野の早期発見と集中対策が不可欠です。

弱点分析と対策

まずは模試や演習問題の結果から、どの分野・どの単元が苦手かを可視化しましょう。おすすめは次のような「弱点チェック表」をつけることです。

| 単元 | 正答率 | 苦手度 | 対策内容 |

|---|---|---|---|

| 電気回路 | 30% | 高い | 基礎解説の読み直し+例題演習 |

| 植物の分類 | 60% | 中 | 暗記カードで再確認 |

| 水溶液と中和 | 40% | 高い | 実験図を使って復習+塾で質問 |

可視化された弱点に優先順位をつけて、週ごとのスケジュールに「苦手克服日」を組み込むと、効率よく改善できます。

効率的な時間配分

理科は、覚えるだけでなく考える練習も必要な科目です。そのため、「インプット:アウトプット=4:6」くらいを目安に時間配分を考えると効果的です。以下のような時間割を参考にしてください。

- 平日(例:45分)

- 20分:新単元の学習(動画・参考書)

- 20分:演習問題解く+間違い直し

- 5分:復習や要点まとめ

- 週末(例:90分)

- 30分:苦手単元の集中復習

- 30分:過去問演習または単元別テスト

- 30分:模試や演習の間違い直しノート作り

時間の「質」を高めることが、理科の得点力を安定させる近道です。

中学受験生が苦手になりやすい単元の対策法

入試に出やすいのに中学受験生が苦手になりやすい単元がいくつかあります。

各単元の勉強法を紹介します。

ばねの勉強法

まず、ばねの勉強法を紹介します。

用語を覚える

ばねは重さを扱う単元です。

まず、下記の2つの用語を区別しましょう。

- 重力:地球がものを下に引っ張る力

- 重さ:重力の大きさ

比例・反比例を区別する

ばねに重りをつるすと、重さに応じてばねが伸びます。

1gで1cm伸びるばねなら、2kgつるすと2cm伸びます。

下記の表のようになります。

| 重りの重さ | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg |

| ばねの伸び | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm |

このように、重さが2倍になると伸びも2倍になっていく関係を「比例」といいます。

逆に、重さが2倍になると伸びる長さが半分になっていく関係を「反比例」といいます。

ばねの問題では、比例の関係になっているのか反比例の関係なのかを区別するのがポイントです。

ばねの元の長さに注意する

ばねにはもともとの長さがあります。「ばねの長さを求めましょう」と問う問題では、下記のように求めます。

ばねの元の長さ+伸びたばねのながさ=ばねの長さ

10cmのばねで、1kgの重りで1cm伸びるばねなら下記の表のようになります。

| 重りの重さ | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg |

| ばねの伸び | 11cm (10cm+1cm) | 12cm (10cm+2cm) | 13cm (10cm+3cm) | 14cm (10cm+4cm) |

つなぎ方でばねののびる長さが変わることに注意する

ばねを2本つないで重りをつるすと、ばねののびる長さが変わります。

ばねのつなぎ方には2種類あり、直列つなぎと並列つなぎです。

直列つなぎなら2倍になる

2つのばねを縦につなぐ方法を「直列つなぎ」と言います。

直列つなぎの場合、ばねののびる長さは2倍になります。

直列つなぎで4本つなぐと、4本のばねののびる長さは4倍になります。

直列つなぎなら比例の関係になります。

並列つなぎなら半分になる

2つのばねを横につなぐ方法を「並列つなぎ」と言います。

並列つなぎの場合、1本ごとのばねののびる長さは半分(1/2)になります。

4本のばねを並列につなぐと1本ごとのばねののびる長さは1/4になります。

並列つなぎなら反比例の関係になります。

かっ車の勉強法

つづいて、かっ車の勉強法を紹介します。

※なお、以下の記事でかっ車の解き方を詳しく解説しています。

【中学受験 理科】滑車の解き方完全ガイド|定滑車・動滑車の違いと攻略法を徹底解説

定かっ車と動かっ車の違いを知る

かっ車の問題を解くには定かっ車と動かっ車の違いを区別します。

- 定かっ車:向きを変えても力は同じ

- 動かっ車:力は半分で引く長さは2倍

練習問題

(1)100gの重りを10gの定かっ車3つと組み合わせたとします。

ひもを何gの力で引けばつり合うでしょうか?

(答え)130g

(重り100g+10gの定かっ車3つ)

(2)100gの重りを動かっ車と組み合わせて、重りを20cm動かしたいとします。

ひもを何gの力で何cm引っ張れば良いでしょうか?

(答え)50gの力で40cm

(力は半分:100g→50g、引く長さは2倍:20cm→40cm)

電流の勉強法

次に、電流の勉強法について紹介します。

電気をとおすもの・とおさないものを知る

まず、電気をとおすものととおさないものを区別しましょう。

| 電気をとおすもの | 金属:金、銀、銅、アルミニウムなど 金属以外:半導体、炭素 |

| 電気をとおさないもの | 紙・木・プラスティック・ゴム・ガラス |

| 電気をとおさない水溶液 | 砂糖水・アルコール水溶液・デンプン水溶液 |

この違いを区別できていないと解けない問題も多数出てきます。

豆電球の明るさの違いを区別する

中学入試でよく出る豆電球の問題。電池のつなぎ方やつなぐ数で豆電球の明るさが変わります。

以下の表をしっかり覚えておけばかなり解きやすくなります。

| 直列 | 並列 | |

| 電池のつなぎかた | 2つ・3つつなぐと、 2倍・3倍明るくなる | 変わらない |

| 豆電球のつなぎかた | 2つ・3つつなぐと、 明るさは1/2倍・1/3倍に | 変わらない |

合成抵抗が解き方の手順を覚える

2つ以上の抵抗を組み合わせて1つの回路にする合成抵抗。中学入試で多くの受験生を悩ませる問題です。

解き方が複雑に感じられるのは、解く手順が複数に分かれているからです。

抵抗が1つしかない回路では、抵抗→電流を求めれば終わりです。

ですが合成抵抗の場合、「全体の抵抗」「全体の電流」が加わります。

下記の手順で解くと解きやすくなります。

- 一つ一つの抵抗を求める

- 一つ一つの抵抗から全体の抵抗を求める

- 合成抵抗から全体の電流を求める

- 一つ一つの電流を求める

水溶液・化学変化の勉強法

水溶液の問題や酸性・アルカリ性などの問題も良く出てきます。

覚えることも多く、苦手にしている人が多いです。

覚えるべきポイントや勉強法をお伝えします。

水溶液に溶けている物質と液性を見分ける

まず、水溶液の名前から何の物質が溶けているのかを見分けます。

例えば食塩水なら、食塩と水に分けられるので、溶けている物質は「食塩」だと分かります。

つづいて、その溶けている物質の液性(酸性・アルカリ性・中性)を見分けます。

丸暗記でも良いのですが、下記の2点である程度覚えられます。

- なめても味がしない物質→中性

- なめると酸っぱい物質→酸性

- なめると苦い物質→アルカリ性

水溶液に溶ける物質のにおいを覚える

次に、水溶液に溶けている物質のにおいを覚えましょう。

中学入試に出てくる水溶液は限られているので、ほぼ丸暗記で対応するのが早いです。

| 物質名 | 液性 | におい (ある:〇 ない:×) |

| 塩化水素 | 酸性 | 〇 |

| す(酢) | 〇 | |

| 二酸化炭素 | × | |

| ホウ酸 | × | |

| アルコール | 中性 | 〇 |

| 砂糖 | × | |

| 食塩 | × | |

| アンモニア | アルカリ性 | 〇 |

| アンモニア | 〇 | |

| 水酸化ナトリウム | × | |

| 水酸化カルシウム | × | |

| 炭酸水素ナトリウム | × |

指示薬による色の変化を覚える(変化の一覧)

リトマス紙やBTB溶液など指示薬による色の変化も中学入試に頻出です。

変化の一覧下記の表にまとめています。覚えておきましょう。

| 指示薬 | 強い酸性 | 弱い酸性 | 中性 | 弱いアルカリ性 | 強いアルカリ性 |

| リトマス紙 | 青→赤 | 変化なし | 赤→青 | ||

| BTB溶液 | 黄 | 緑 | 青 | ||

| フェノールフタレイン溶液 | 無色 | うすい赤 | 赤 | ||

| 万能試験紙 | オレンジ | 黄 | 緑 | 青 | 紫 |

| ムラサキキャベツの汁・ブドウなど | 赤 | 赤紫 | 紫 | 緑 | 黄 |

グラフや表に慣れる

理科の問題は実験結果を示すグラフや表が必ず出てきます。

特に化学分野は実験中心です。

液体や気体の性質を暗記できたら、グラフや表の問題をたくさん解いて慣れましょう。

星座の勉強法

星座は覚えることが多く、興味のない人には敬遠されがちです。

ですが、しっかり覚えておけば誰でも高得点を取れる範囲です。

おすすめの勉強法を紹介します。

※なお、天体の解き方について以下の記事で詳しく解説しています。

【完全保存版】中学受験「天体」の解き方|よく出る問題パターンと間違えやすいポイントを徹底解説!

大三角の星座と星を覚える

まず、春・夏・冬の大三角を構成する星座と星をすべて覚えておきましょう。

- 春の大三角:うしかい座の一等星アークトゥルス、おとめ座の一等星スピカに、しし座の二等星デネボラ

- 夏の大三角:はくちょう座の一等星デネブ、わし座の一等星アルタイル、こと座の一等星ベガ

- 冬の大三角:おおいぬ座の一等星シリウス、こいぬ座の一等星プロキオン、オリオン座の一等星ベテルギウス

また、以下の図鑑には上記の大三角を覚えるための歌も収録されています。

すごく覚えやすいかというと必ずしもそうではありませんが、優しい歌声とメロディが耳に残ります。

[新版] 星と星座 DVDつき (小学館の図鑑・NEO 8)

春の大三角のしし座のデネボラだけ二等星

大三角を構成する星はほとんど一等星ですが、しし座の二等星デネボラだけ二等星です。

合わせて覚えておきましょう。

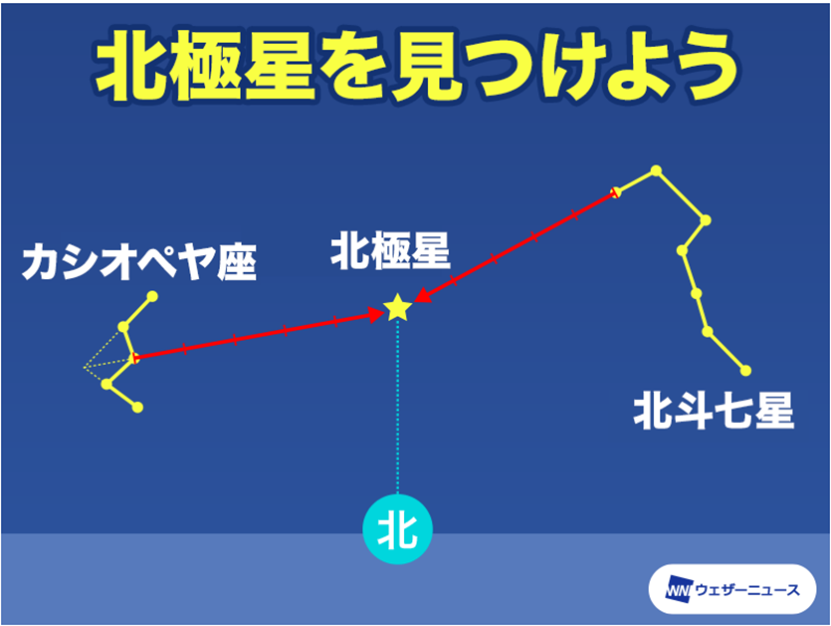

北極星の見つけ方を覚える

中学入試では北極星の見つけ方も出題されるときがあります。

北極星は常に真北にある

星は時間の経過とともに東→西へと動いていますが、北極星は常に真北にあります。

そのため、方角を把握するのにもつかわれます。

北斗七星の先端近くに北極星がある

北斗七星を使うと北極星がどこにあるか見つけやすいです。北斗七星はひしゃくの形をしており、以下の手順で見つけられます。

- ひしゃくの先に注目する

- ひしゃくの先端2つの星の間隔をはかる

- ひしゃくの先端から上記2の5倍先延ばした距離にある

カシオペヤ座を使って北極星を見つける

カシオペヤ座を使っても北極星を見つけられます。

下記の手順を覚えておくと便利です。

- 北の空にあるWの形をみつける

- Wの外側の2本のラインを伸ばす

- 交差した点とWの真ん中の点を結ぶ

- 上記3の2点の距離の5倍先に北極星がある

理科の苦手克服ができる問題集

最後に、理科の苦手克服に役立つ問題集を紹介します。

『中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 理科』

タイトルどおり、それまで苦労していた理科の問題をスラスラ解けるようになるコツがたくさん掲載されています。

計算問題対策、グラフ・表の対策を解くコツがたくさん掲載されています。

対象は中堅校~上位校をねらう人や難関校志望者で理科が苦手な人です。

中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 理科・計算問題

表・グラフの問題集はコチラ↓

中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 理科・表とグラフ問題

入試前の実践力アップならコチラ↓

中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 理科・合否を分ける40問と超要点整理 (西村則康先生の本)

『合格トレイン 理科』

こちらは過去に入試問題のなかから出題頻度の高い問題を厳選して掲載しています。

出る順のようなコンセプトで、対象も中堅校~上位校までです。

『合格する理科の授業 (中学受験 「だから、そうなのか! 」とガツンとわかる)』

こちらは問題集ではなく、中学受験生向けの理科の読み物です。

光合成の仕組みなど、150ほどのテーマについてサクっと解説してくれています。

理科の勉強に疲れてきたときにちょっと手に取って読むと、理科への興味がわいて勉強のモチベーションが復活するかもしれません。

保護者ができるサポート

中学受験は、子どもだけでなく保護者の支えが大きなカギとなります。特に理科は、内容が難しくなるにつれて子ども一人では理解しにくくなります。

ここでは、保護者が具体的にどのようにサポートできるかを紹介します。

学習環境の整備

理科の学習効果を高めるには、まず集中できる環境を整えることが重要です。勉強時間の長さだけでなく、「どれだけ集中して学習できるか」が成績に直結します。

集中できる環境作り

以下のような工夫で、子どもが自然と学習に向き合える空間を作りましょう。

- 机の上は必要最低限の教材だけにする(視覚的ノイズを排除)

- テレビやスマホ、音の出るものは物理的に遠ざける

- 照明は白色系で手元がしっかり見える明るさを確保

- 同じ時間帯に学習する習慣をつけることで集中力が上がる

さらに、学習する場所を固定することで「ここに来たら勉強モード」という条件反射ができやすくなります。子ども自身が快適だと感じる場所で勉強させることが、継続の秘訣です。

※なお、勉強の集中力を持続させる方法やおすすめアイテムを以下の記事で紹介しています。

勉強に集中する方法:集中しやすくなるアイテムも紹介

モチベーションの維持

子どもが中学受験に向けて最後まで努力できるかどうかは、モチベーションの維持が大きく関わります。理科は特に「つまずき」が起きやすいため、精神的なサポートが欠かせません。

適切な声かけと励まし

保護者の声かけひとつで、子どもは驚くほど前向きになります。以下のような「努力を認める言葉」が特に効果的です。

- 「昨日の○○、よく理解できたね!」

- 「今日はこんなに頑張ってたんだね、すごいね」

- 「間違えたって大丈夫。ちゃんと見直してえらいよ」

NGなのは、「なんでこんな問題もできないの?」「ちゃんとやったの?」という否定的な言葉です。間違えたときこそ、「ここで覚えたら次は得点できるチャンスだね」と前向きな捉え方を共有しましょう。

成績のフィードバック方法

模試や塾のテスト結果は、ただ「点数が上がった/下がった」で一喜一憂するのではなく、分析と対話の材料として活用することが大切です。

【効果的なフィードバック例】

- 「この分野が前回より上がっているね。よく努力したね」

- 「この単元は苦手なままだから、一緒に解き直してみようか」

- 「ここを次回までに重点的に復習すれば、もっと伸びるね」

点数だけでなく、「何が原因でできた/できなかったか」に焦点をあて、次のアクションに結びつけるよう意識しましょう。成績表は会話のきっかけであり、評価ではないというスタンスが子どもを安心させます。

まとめ:理科の勉強法で合格を勝ち取る

中学受験の理科は、知識の暗記だけでなく「理解」「活用」「考察力」まで問われる科目です。効率的な勉強法を継続し、保護者と二人三脚で進めることが成功の鍵です。

成功するためのポイント再確認

この記事で紹介した内容の中で、特に意識すべき点を振り返りましょう。

- 理科は4分野すべてをバランスよく計画的に学習する

- インプットとアウトプットを繰り返し、苦手分野を早期に克服

- 復習のタイミングを意識して記憶を定着

- 保護者が学習環境とメンタル面を支えることで学習効率アップ

継続的な努力の重要性

理科の成績は一夜漬けで上がるものではなく、コツコツと積み重ねた知識と経験が力になります。途中で伸び悩んだとしても、それは「成長の前触れ」であり、諦めないことが合格への近道です。

「毎日少しずつの努力」が、入試本番の大きな自信となります。自分に合った方法を見つけ、継続することこそが合格を勝ち取る最強の勉強法です。

コメント