中学受験は、子どもと親の共同作業が必要な大きなプロジェクトです。

いつから始めるか・どういう子が受験に有利になるかは、親として気になるポイントでしょう。

そこでこの記事では、中学受験生に求められる「学習習慣・好奇心・主体性・集中力」といったキーワードを踏まえ、中学受験に向けた準備のポイントを探っていきます。

※関連記事:中学受験親子の新戦略:塾なしで中学受験を成功させる方法

中学受験の準備はいつから始めるのが正解?【結論】

中学受験の準備開始時期は、ご家庭によって異なるものの、最も多いのは「小3の2月(新小4)」からのスタートです(2025 中学受験の情報収集に関する実態調査など)。

これは、大手塾の多くが新小4カリキュラムを2月から開始するためで、塾選び・志望校検討・家庭学習の体制づくりのタイミングとしても理にかなっています。

ただし、開始が早すぎても遅すぎてもリスクはあるため、それぞれのパターンと理想的な開始時期を以下で解説します。

一番多いのは「小3の2月(新小4)スタート」

多くの中学受験塾では、新小4(小3の2月)から3年間のカリキュラムが始まります。この時期にスタートする家庭が多いのは、以下の理由からです。

- 中学受験に必要な知識・思考力を段階的に学べる

- 各教科の基礎からじっくり取り組める

- 親子ともに「受験モード」に切り替える準備がしやすい

- 志望校選びや塾のペースに乗りやすい

特に、難関校や中堅校以上を目指す場合は、小4からの積み重ねが非常に大きな差となって表れます。

早すぎる準備・遅すぎる準備、それぞれのリスクとは?

▶ 早すぎる場合(小1〜小2で受験対策に偏る)

- 勉強に対する「飽き」や「燃え尽き」を起こしやすい

- 親が焦りすぎて、子どもがプレッシャーを感じる

- 受験勉強が“生活の中心”になることで自己肯定感が下がる

▶ 遅すぎる場合(小5〜小6から本格的に始める)

- 基礎が不足して応用問題に対応できない

- 志望校に必要な学力まで届かず、目標を下げざるを得ない

- 生活・学習リズムを急に変えることによるストレス

もちろん、開始が遅くても合格できるケースはありますが、準備期間が短い分、親子で効率よく学習する工夫が必要になります。

【結論】小3後半〜小4スタートが最も効果的な理由

以下の点から、多くの塾講師・経験者が「小3後半〜小4スタート」を推奨しています。

- 基礎学力と学習習慣が定着し始める時期

- 知的好奇心が高まり、吸収力も高い

- 焦らずに“受験体質”に慣れていける

- 志望校の選択肢が広がりやすい

この時期であれば、早すぎず、遅すぎず、無理なく中学受験の土台を築けるというバランスの良さが大きな魅力です。

【保存版】中学受験準備チェックリスト|今の状況を確認しよう

中学受験は、単に勉強を早く始めるだけでは成功しません。

ご家庭での準備状況を確認するために、学年別のチェックポイントをまとめました。現役塾講師として多くのご家庭を見てきた経験をもとに、効果的な準備の進め方を紹介します。

小1〜小2でチェックしたい生活習慣・学習習慣

- 毎日の学習習慣(10〜20分でもOK)がある

- 好奇心を持って「なぜ?どうして?」を考える習慣がある

- 音読や読書を通じて語彙力を育てている

- 親の声かけに素直に反応する関係性がある

- 適切な睡眠・食事・運動習慣がある

ポイント:この時期は「学ぶ楽しさ」と「土台づくり」が最優先。

中学受験を意識しすぎるより、「考える力」「集中力」を育てましょう。

小3〜小4のタイミングで確認したい家庭の方針と基礎学力

- 中学受験をするかどうか、家庭で話し合っている

- 通塾の準備(情報収集・体験授業)を始めている

- 学校の成績だけでなく、応用問題にも取り組んでいる

- 計算・漢字・文章読解などの基礎力がついてきている

- 家庭学習の時間が30〜60分確保できている

ポイント:受験の有無を判断する“分岐点”。

ここでの取り組み方が、その後の伸び方に大きく影響します。

小5以降で意識すべき受験体制と親のサポート

- 志望校をある程度絞って対策を進めている

- 模試や過去問を分析して弱点補強をしている

- 親がスケジュール管理や声かけなど、適切な伴走をしている

- 成績が思うように伸びなくても、冷静に支えられている

- プレッシャーをかけすぎず、努力を認めている

ポイント:ここからが本番。

親は“指導者”ではなく、“サポーター”として寄り添うことが最も重要です。

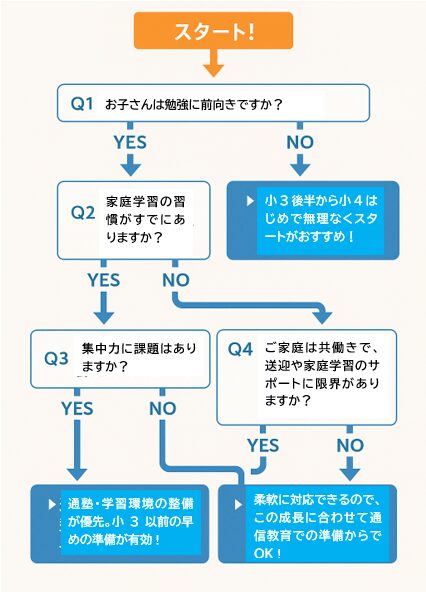

中学受験「いつから本気で始める?」開始時期診断チャート

中学受験を意識し始めたけれど、

「まだ早い?それとももう遅い?」「うちは受験向き?」

そんな保護者のために、簡単な診断チャートで最適な開始時期をチェックできるようにしました。

チャートでわかる!ご家庭に合った準備スタート時期

以下のような診断チャートで準備スタート時期を検討してみてください。

このように、ご家庭の状況・お子さんのタイプによって、ベストな開始時期は異なります。大切なのは、「周囲と比べて焦る」のではなく、自分たちに合ったスタートタイミングを知ることです。

各タイプ別のおすすめ学習・塾利用法

◆「学習習慣がある子」タイプ

- 小3〜小4で集団塾スタートが無理なく可能

- 家庭では応用問題より「教えずに考えさせる声かけ」を

◆「習慣がまだ弱い」タイプ

- 通塾前に、通信教材や親子での読み書きで基礎固めを

- 通塾は小4からでOK。小3までは無理なく環境づくりを

◆「家庭サポートに制限がある」タイプ(共働き等)

- 自習室完備・管理型の塾がおすすめ(SAPIX・日能研・早稲アカなど)

- 学習記録アプリや時間管理ツールを活用すると効果的

◆「勉強が苦手・嫌い」タイプ

- 中学受験向きかどうかを見極めつつ、好奇心を刺激する学びを

- 勉強に「正解以外の価値」を感じさせる声かけが鍵

学年別|中学受験の準備スケジュールと対策の全体像

小学校低学年(小1〜小2)の過ごし方

この時期の最大の目的は、学習の土台づくりと学ぶことへのポジティブな感情形成です。

遊びと学習のバランス、習い事との関係

- 無理に「勉強中心」にせず、遊び・体験を通じた学びを重視

- 例:図鑑、理科実験、パズル、ボードゲーム

- 習い事は「学ぶ姿勢」「集中力」「継続力」を育てるものを

- 例:ピアノ、そろばん、水泳、読書クラブ

- 勉強時間は1日10〜20分で十分。習慣化が大切

- 例:寝る前の音読、朝の計算カードなど

※なお、低学年までに「身の回りの生物や現象への知的好奇心」を刺激しておくと、高学年で応用問題の解答力が伸びやすくなります。以下の記事で、おすすめの図鑑や知育玩具を解説しています。

中学受験をする小学生におすすめの図鑑

子ども向けロジックパズル大全:楽しく遊んで論理力&図形センスを伸ばそう!

小3〜小4|受験準備のスタートダッシュ

この学年が、中学受験準備の分岐点。ここから本格的に「通塾」や「志望校意識」が始まる家庭が増えます。

塾の比較と選び方の注意点

- 大手か個別かを見極める

- 難関校志望 → SAPIX、早稲アカなどの進度重視型

- 中堅校や個別対応型 → 日能研、四谷大塚、地元塾なども選択肢

- 子どもの性格と学力に合う塾を選ぶ

- 競争に強いタイプ/じっくり型など、向き不向きが明確に出る

- 体験授業・保護者説明会で見極めるべきポイント

- 教室の雰囲気、先生との相性、通いやすさ、宿題量

- 通塾開始の理想タイミングは「小3の2月(新小4)」

- カリキュラム上の区切りと一致し、ペースに乗りやすい

※なお、4年生以降の塾代について、以下の記事でくわしく解説しています。

中学受験にかかる費用はいくら?塾代・通信教育・節約術まで完全ガイド

小5〜小6|本格化する学習内容と志望校対策

受験の勝負は小5から本格化します。

この時期の努力次第で、志望校の合否が大きく左右されます。

模試・過去問・志望校別対策のコツ

- 【模試の活用法】

- 偏差値だけで一喜一憂せず、間違えた問題の分析が重要

- 得意・不得意の科目・単元を明確にする

- 【過去問の取り組み時期】

- 小6夏以降に本格スタート(難関校なら春〜夏も可)

- 最初は合格点に届かなくて当然。「出題傾向」を掴むのが目的

- 【志望校別対策】

- 難関校:記述・思考力・スピード対応を強化

- 中堅校:計算ミスや読み違いを減らす「精度と丁寧さ」

- 【家庭の役割】

- 毎週の学習スケジュール調整/模試後の振り返り

- 精神的な支え:「あなたは成長してるよ」の声かけが力になる

中学受験準備で保護者がやるべきこと・気をつけること

中学受験は、子ども1人で完結するものではありません。

特に小学生は、勉強の自己管理や計画の見直しがまだ難しい年齢です。だからこそ、保護者が「戦略的に伴走する」姿勢が結果を左右します。

以下では、実際に成果を出したご家庭に共通して見られた「保護者の関わり方」と、逆効果になりやすい注意点を紹介します。

※なお、子どもの学習スケジュールの管理方法について、以下の記事でくわしく解説しています。

中学受験のスケジュール管理完全ガイド|年間・週別・家庭でできる計画法

子どものやる気を引き出す接し方

「認めて励ます」が基本スタンス

子どもが頑張ったことに対しては、結果よりプロセスを認める声かけをしましょう。

- ×「なんでこんな問題間違えたの?」

- ◎「この問題に最後まで取り組んだね。難しいのに挑戦したのがすごい!」

やる気は「内側から湧くもの」

「やらされている」と感じさせると、モチベーションは下がります。

選択肢を与えたり、目標設定を一緒にしたりして、“自分で決めた”という感覚を大切にしましょう。

- 例:「土曜の朝にやる?それとも午後からのほうがいい?」

頑張る姿を肯定する「共感力」

「大変だよね」「よく頑張ってるね」と、気持ちを代弁してあげるだけでも子どもは安心します。

「塾任せにしない」家庭の学習サポート法

通塾だけでは“学力”は伸びない

塾での授業は週3〜4時間程度。家庭学習こそが中学受験の成果を分けます。

以下のようなサポートが効果的です:

- 学習スケジュールの見える化:1週間の予定を一緒に立てて、壁に貼って見えるようにする

- 「終わったらチェック」方式:自分で〇をつけることで達成感UP

- 苦手な教科は時間を短く、回数を増やす:15分×2回など分散学習が効果的

わからない問題を親が教えすぎない

保護者がすぐに教えてしまうと、子どもは考える前に頼るクセがついてしまいます。

「どうやって考えたの?」「前にやった似た問題はあるかな?」と“考えるサポート”に徹する姿勢が重要です。

共働き家庭・兄弟がいる家庭の工夫と時間管理

時間がない家庭ほど「仕組み」でカバー

共働き家庭・兄弟がいる家庭でも合格している子は多数います。大事なのは時間の質と管理方法です。

具体的な工夫:

- 朝学習の活用(夜は疲れて集中しにくい)

- 家庭用タイムテーブルの導入:兄弟で学習時間・遊び時間を分ける

- お迎え・夕食・お風呂を固定スケジュール化

- 通信アプリで塾の連絡・進捗を共有

親の不在時間でも「自分で進められる仕組み」をつくる

- 1人でやる日には「やることリスト(3つまで)」を前日に書いて渡す

- やったかどうかは、帰宅後に「〇つけタイム」で確認 → スキンシップと習慣化が同時にできる

NG行動|子どものモチベーションを下げる言動とは

以下の言動は、子どものやる気を一気に下げてしまう原因となります。

| NGワード | なぜいけないのか | 代替の声かけ例 |

|---|---|---|

| 「なんでこんなのもできないの?」 | 自信を失わせ、考える意欲を奪う | 「どこが難しかった?一緒に見てみよう」 |

| 「〇〇ちゃんはもっとできるらしいよ」 | 比較されると不安・反発が生まれる | 「前よりも自分なりに成長してるね」 |

| 「志望校、変えた方がいいんじゃない?」 | 夢を否定されると努力する気持ちが消える | 「今のままだと厳しいけど、どうしても行きたいなら応援するよ」 |

また、感情的な叱責・詰問口調・ため息なども要注意です。

「努力の途中」で見守り、信じる姿勢を見せることで、子どもは安心して前に進めるようになります。

以上のように、保護者の関わり方が変わると、子どもの成長スピードやモチベーションは驚くほど変化します。

※なお、5-6年生で勉強がむずかしくなり、受験撤退をする家庭が多くなります。以下の記事で、中学受験をやめたいと子どもが言ってきたときの対処法をくわしく解説しています。

中学受験をやめたいと思ったときの対策:親ができる対処法とやめるかどうかの判断基準

まとめ:保護者ができることは「管理」より「支援」

- できている部分を見つけて認める

- 塾・家庭の連携で学習サイクルを整える

- 感情ではなく仕組みで支える

- 「合格」よりも「成長」を見てあげる

中学受験に関するよくある不安・疑問Q&A

Q:小4から始めて間に合いますか?

A:間に合います。むしろ伸びしろのある時期です。

小4は中学受験の一般的なスタート時期です。多くの進学塾でも「新小4(小3の2月)」からカリキュラムが本格化します。

まだ学力差が大きく開いていない段階で、正しい方向での基礎固めができれば、十分に志望校合格を狙えます。

実際、小4や小6スタートでコツコツ努力を積み重ねて、偏差値を20以上伸ばし、難関校に合格した生徒も多数います。

Q:まだ塾に通っていないけど大丈夫?

A:家庭学習+タイミングを見た塾活用で十分対応可能です。

塾に通っていなくても、家庭での「学習習慣の定着」と「正しい教材の選択」で、十分に中学受験に対応できます。

通信教育や市販の教材でも、基礎力や思考力をしっかり育てることができます。

塾は「補強と加速」の役割と捉えて、必要なタイミングで活用しましょう。

例:小4まで家庭学習で進め、小5から志望校対策に強い塾へ通塾 など

Q:志望校を下げるべきか悩んでいます…

A:目標を持ち続けたことで逆転合格したケース多数あり。

模試の結果や塾の面談で「志望校変更」を勧められることは少なくありません。

しかし、成績の伸びは人それぞれのタイミングでやってきます。小6の秋以降に急成長し、第一志望に逆転合格した生徒も多く見てきました。

ポイントは「希望を持ちつつ、冷静に現実も見て戦略を立てること」。

チャレンジ校と安全校のバランスを取りながら、最後まで志望校対策を継続するのが理想です。

※なお、志望校を下げようか迷ったときの対処法について、以下の記事でくわしく解説しています。

中学受験で志望校を下げるべきか迷ったらどうすれば良いか|後悔しない判断軸と親子で納得する進路選び

Q:親が教えられない場合どうすれば?

A:親は教えなくても“学習環境”を整える役目でOKです。

保護者が中学受験の問題を解ける必要はありません。

最も大切なのは「安心して学べる環境」と「継続できるリズム」を家庭で作ってあげることです。

たとえば以下のような関わり方が効果的です。

- 決まった時間に勉強できる場所を用意する

- 週末にスケジュールを一緒に立てる

- 模試や宿題に対して、「どうだった?」「頑張ったね」と声をかける

親が“教える”役ではなく、“伴走者”として寄り添うことで、子どもは安心して努力できます。

なお、家で親が教えやすくするためのドリルもあります。↓

まとめ|中学受験準備は「今の時点」がベストタイミングになる

大切なのは「いつから」より「どう始めるか」

中学受験に「絶対的に早い・遅い」はありません。

どの時期からでも、適切な方法・心構え・家庭のサポートがあれば、可能性は広がります。

始める時期よりも、「どんな戦略で取り組むか」「どれだけ継続できるか」の方が結果に大きく影響します。

まずはチェックリスト&診断チャートで現状把握から

最初の一歩は、「何から始めればいいかわからない」状態を脱すること。

以下のような手順で取り組むのが効果的です。

- チェックリストで「現在の家庭状況」「学習習慣」「志望校の有無」などを確認

- 診断チャートで、家庭に合ったスタート時期と進め方を把握

- 自分たちに合った塾・教材・サポート方法を選択

- 小さな成功体験を積み重ねる

「始めてよかった」と思えるように、今の段階でできることから始めていきましょう。

この記事の監修・執筆者情報

【監修】現役塾講師

中堅〜最難関校まで幅広い合格者を指導

15年以上にわたり、中学受験塾で数百名以上の生徒を指導。

志望校のレベルや個々の性格に応じて、最適な学習戦略をカスタマイズしてきました。

志望校変更を勧められた子を多数第一志望に合格させてきた実績あり

大手塾では「難しい」と判断された子どもたちを、粘り強く支え、第一志望合格へと導いた実例を多数持ちます。

本人の意志とご家庭の協力を軸に、可能性を最大限に引き出します。

個別指導・家庭別カスタマイズ指導を得意とするプロ講師

- 集団塾でのクラス指導+個別対応経験

- 共働き家庭、地方在住、転勤家庭など、多様なニーズに対応

- 塾選びや受験校決定、家庭学習の整え方などの相談実績も豊富

中学受験は、子どもと家庭が二人三脚で進む長距離レースです。

この記事が、準備に迷うご家庭にとって、「安心して一歩を踏み出せるきっかけ」となることを願っています。

コメント