中学受験の国語は、記述問題が多くなってきています。特に難関中学のなかにはオール記述問題という学校もあります。

選択問題と違って自分で解答を書かないといけないため、どう答えていいか、どうすれば得点を取れるか困っている子も多いです。

ですが記述問題は難易度がたかく配点も大きいため、受験生の間で得点に差が生まれやすいです。

ここでしっかり点数を取れば、ライバルに差をつけることができます。

そこで今回は、

- 記述が得意になる勉強方法

- 国語の記述問題の書き方

をお伝えします。

この記事は下記の方向けです。

- 国語の記述問題を得意にして点数を稼ぎたい方

- 記述問題の対策をどうすればいいかわからなくて困っている方

※関連記事:中学受験国語の長文読解勉強法:塾や家庭教師が個別指導で教えている読解テクニックを大公開!

Z会の通信教育 中学受験コース※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学受験国語の記述問題を解くコツ

中学受験では国語の記述問題で点数を取れるかどうかが、志望校合格に大きく関わります。

そこで、記述問題を解くコツを3つ紹介します。

問題文をよく読む

記述問題が苦手な子の多くは、問題文を飛ばし読みしています。

実は中学入試の問題は問題文にヒントが隠されていることが多いです。

例えば「下線部①の内容について、どうしてそう言えるのか説明しなさい。」と指示している問題があるとします。

このような問題で、「下線部①の内容の説明」を一生懸命書く子が少なからずいます。

この設問では「どうして」と聞いていますから、「理由」を書かないと得点がつきません。

問題文をよく読み、「何を問われているか」を確認しましょう。

接続詞に注目する

中学入試国語の記述問題の多くは以下の3種類に分かれます。

- 「理由」を聞く問題

- 「説明」を求める問題

- 「違い」を聞く問題

問題文をよく読んで何を問われているかを確認したら、本文中から接続詞を探しましょう。接続詞は文と文をつなぐ役割を果たしているため、使われている接続詞をみれば前の文と後の文がどうつながっているかが分かります。

- なぜなら・従って→後の文に理由が書かれている

- つまり→前の文を後の文でさらに説明している

- その一方→前の文と後の文で異なる意見を述べている

指示語は言いかえて読む

国語の文章にはよく指示語が登場します。「それ」「これ」などの言葉です。

本文を読むときに「それ」と出てきたら、「それ」が指している内容に言いかえて読み直してみましょう。

これだけで本文内容が明確に理解しやすくなります。

本文内容が分かれば、記述問題も解答しやすくなります。

中学受験国語の記述対策の仕方

中学受験国語は記述問題が多いです。

記述問題を得意にするには、自宅でどのような対策をすればいいかお伝えします。

語彙を増やす

記述対策の1つ目は「語彙力をあげること」です。

記述というと「書き方」に注意が行きがちですが、書くためには語彙が必要です。

知らない言葉は書けませんし、語彙が豊富だと表現力に幅ができます。

中学受験の国語では語句問題が頻出です。語句が豊富な子は学習が進みやすくなるからです。

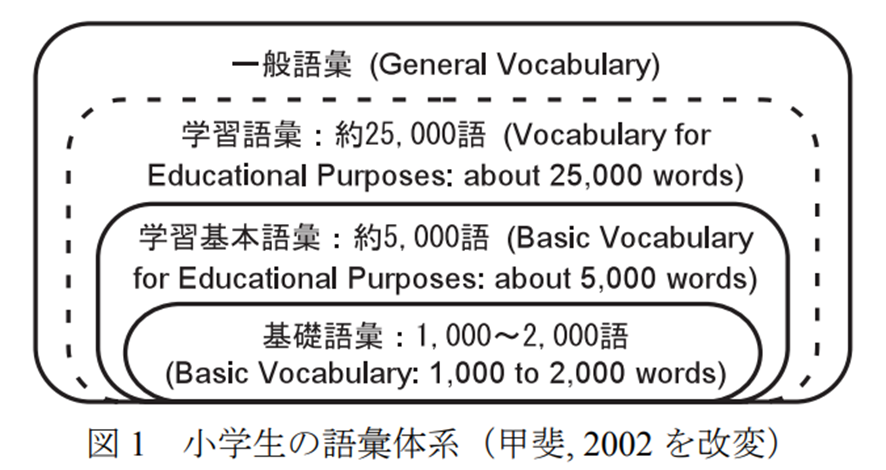

下記のグラフをご覧ください。小学生の学習に必要な語彙数を表しています。

- 「学習基本語彙」は約5,000語

- 「学習語彙」は約25,000語

となっています。小学校の基本的な勉強に必要な語彙は5,000語ですが、さらに学習をするには25,000語も必要とされています。

「すごいと思いました」

「面白かったです」

という感想文を書く小学生は多いですが、これでは表現が乏しく読み手にあまり伝わりません。

「どの点が、どのようにすごかったのか」

「『面白い』というのは、『楽しい』と『興味深い』のどちらなのか」

といった、書くときの視点や言葉の使い分けをできるようになると、記述問題に解答しやすくなります。

※関連記事:小学生のための国語辞典アプリガイド

辞書を使う習慣をつくる

語彙を増やすには辞書を使う習慣をつくるのが近道です。

そもそも、1人の人間が日常に直接体験で得られる知識や語彙は限られています。

大人でさえ、1日に使う語彙は平均800-900程度しかないと言われています(デフサポより)。

日常生活は同じことの繰り返しですから、毎日同じ語彙を使います。

語彙は増やす努力を意識してしないと、簡単には増えていかないのです。

※関連記事:【中学受験】国語辞典を使う習慣をつくって語彙力・読解力を伸ばす方法(小学校低学年・高学年)

さまざまな本を読んで表現力をみがく

記述問題では「表現力」がとても重要です。

たいていの記述問題は字数制限があり、制限内に必要なポイントをすべて書かないといけません。

ときには、本文中の言葉を同じ意味の別の言葉に言いかえる必要があります。

本をよく読む子のほうが学力が高く、作文や記述がうまいことはよく知られています。しかも、いろいろな種類の本を読む子はさらに学力が高いことがわかっています。

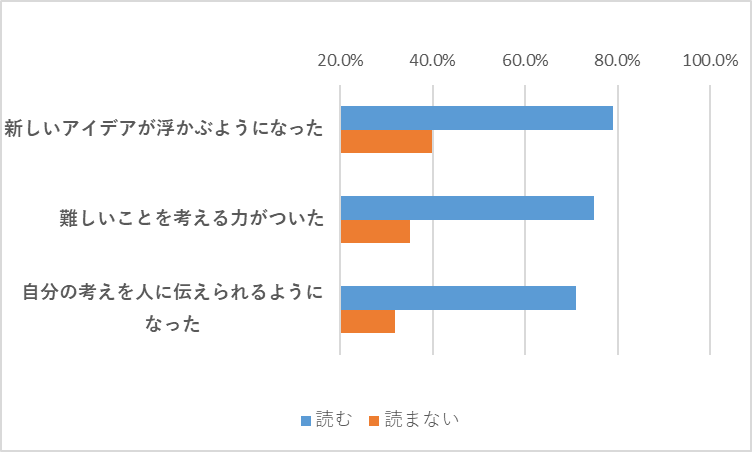

下記のグラフは、アンケートに「いろいろな種類の本をよく読む」と回答した子がどれくらい読書の効果を実感しているかを表しています。

いろいろな本を読む子の7-8割は下記のような効果を実感しています。

- 「自分の考えを人に伝えられるようになった」

- 「難しいことを考える力がついた」

- 「自分の考えを人に伝えられるようになった」

本を読むと、その本の書き手の書き方から登場人物の心情を想像したり、情報を読み取る力が高まります。

いくつものジャンルの本を読むと新たな書き方や情報のまとまり方に触れられるので、想像する力やまとめる力がさらに高まると考えられます。

楽しいお話、悲しいお話、昔話、科学や人体を説明している本など、いろいろなジャンルの本を読むようにしましょう

本文を段落ごとに要約する

国語の長文読解で、本文を段落ごとに要約しましょう。長い文章ではなく、一文に要約します。

実は1文で要約するのはむずかしいものです。文章中から重要な箇所を書き抜いてつなげただけでは、不自然な日本語になります。

意味のとおる日本語で要約するには本文中の内容を正確に理解し、その内容をさらに自分の言葉で表現する必要があります。

この作業はとても難易度がたかく、3年生くらいまではほとんどの子はできません。

- 語彙力

- 頭のなかにイメージを描く力

- 頭のなかのイメージを言葉で表現する力

の3つともハイレベルで備えている必要があります。

解答を誰かに添削してもらう

記述問題対策のむずかしさの1つに、「自分の解答が良いのか悪いのかわからない」という点があります。

問題集の模範解答とまったく同じ解答を書いていればもちろん正解ですが、そうなることはめったにありません。大抵は、書き方や言葉の選択が違っています。

書き方が少しぐらい違っていてもポイントが合っていれば正解ですが、書き方が似ていてもポイントが実はズレていて不正解というときもあります。

その判断は一朝一夕にできるものではありませんし、「多分これで大丈夫だろう」と思っていてフタを開けてみれば全然違っていると合否に関わりかねません。

AIやプロの人間に添削してもらうなどして、「自分の解答が正解なのか」「減点されるとしたらなぜ減点されるのか」を確認しておきましょう。

Z会の通信教育 中学受験コース※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学受験国語の記述問題の書き方6つ

国語が苦手な子は、記述問題の書き方の基本ルールを知らない場合はよくあります。

- 必ず知っておくべき2つの書き方

- 知っておくと書きやすくなる4つの書き方

をお伝えします。

オーガニックの出産祝い【Haruulala】記述の基本ルール2つ

まず、必ず知っておくべき書き方を2つ紹介します。2つともすぐできるようにしておきましょう。

質問と解答の語尾を合わせる

問題で聞かれている内容と、解答の文末を合わせるようにしましょう。

下記のようになります。

| 質問 | 解答の文末 |

| ~はなぜですか。 | ~だから |

| ~の理由を答えなさい。 | ~という理由 |

| ~はどういうことか説明しなさい。 | ~(という)こと |

| 違いを答えなさい。 | ~という違い |

| どのような気持ちですか。 | ~という気持ち |

| どのような状況ですか。 | ~という状況 |

| いつのことですか。 | ~(する)ころ |

| どのようなものですか。 | 「~もの」や名詞で終わる |

解答のポイントが正解でも、語尾が合っていないと減点されます。

国語の苦手な子は5年生や6年生でもこうした間違いをよくします。

このルールを知っておくだけでも、国語のテストで5点前後アップします。

主語と述語を合わせる

書くときには読み手が読みやすい書き方をすると得点の高い答案を書けるようになります。

主語を書くことを意識してみてください。

小学生は主語を抜いてしまうときがよくあります。主語がないと、筆者の主張なのか筆者への反論なのかがわかりません。

記述のコツ4つ

つづいて、知っておくと記述問題で答えやすくなる書き方を4つ紹介します。4つとも一気にできるようにならなくても良いので、1つずつ練習してみてください。

視座に注意する

どの立場からの意見や説明を求められているのかに注意しましょう。

例えば、

「AはなぜBが~したと思ったのですか。」

と聞かれたとき、「Bが~だったから」だと、「Bの視座で書いている」と採点者に思われます。

「Aはなぜ~と思ったのですか」の問いに対しては、

「Aは~だと思ったから」という解答で書きましょう。

「Bが~だったとAは思ったから」

と書くと良いですね。

結論から記述内容を考える

記述問題が苦手な子ほど書き出しに気をつけますが、ポイントがずれてしまったり字数制限をオーバーしてしまったりすることがよくあります。

理由や状況を記述させる問題では、結論から考えるようにしましょう。

そのほうがポイントを的確に選択できますし、字数を制限内に収める書き方を考えやすくなります。

「Aが涙を流しつづけた理由は何ですか」と聞かれたら、まず「理由は何か」を考えます。

「悲しかったから」「悔しかったから」といった答えが出てきます。

次に、「なぜ悲しかった/悔しかったのか」を考えます。

後は、理由とその根拠を字数制限内に収められるかどうかシミュレーションをするだけです。

「違い」の書き方を知る

説明文ではよく、「AとBの違いを書きなさい/比較しなさい。」という問題が出ます。

「二項対立」という、説明文でよく使われる表現方法です。

「Aは~で、Bは…という違いがある」

のフォーマットで書くようにしましょう。

例えば、豚骨ラーメンと塩ラーメンの違いを聞かれたら、下記のように書きます。

「豚骨ラーメンはこってりしていて、塩ラーメンはあっさりしているという違い」

「変化」の書き方を知る

最近の中学入試の長文は語数が長くなる傾向にあります。

文章が長くなると、文章中に「変化」が見られるようになります。

- 物語文で登場人物の心情が変化した

- 説明文で時代の推移や新たな研究成果によって考え方や取り組み方が変化した

という内容です。

この「変化」を問う記述問題もよく出ます。

例えば、

「AくんのBさんへの態度が変わったとクラスメートが言っていますが、どのように態度が変わったのか、理由とともに説明しなさい。」

のような問いが出ます。

本文中の変化を時系列で捉え、解答も時系列で書くようにすれば大丈夫です。

「AくんはBさんからの指摘に反発していたが、~を知って素直に言うことを聞くようになった」

のように、

「~だったが、…という理由で~になった」

と書くようにしましょう。

中学受験国語で記述問題対策が重要な理由

「国語の記述問題は読解ができるようになってから」

「記述問題はむずかしいから取り組んでいる時間的余裕はない」

このように、記述問題は後回しにしたり、ちょっと手を付けるだけで終えてしまったりされがちです。

ですが、志望校合格のためには国語の記述対策が重要です。

その理由をお伝えします。

配点が高い

まず、記述問題は配点が高いです。

中学受験の国語の問題は大きくわけて3種類にわかれています。

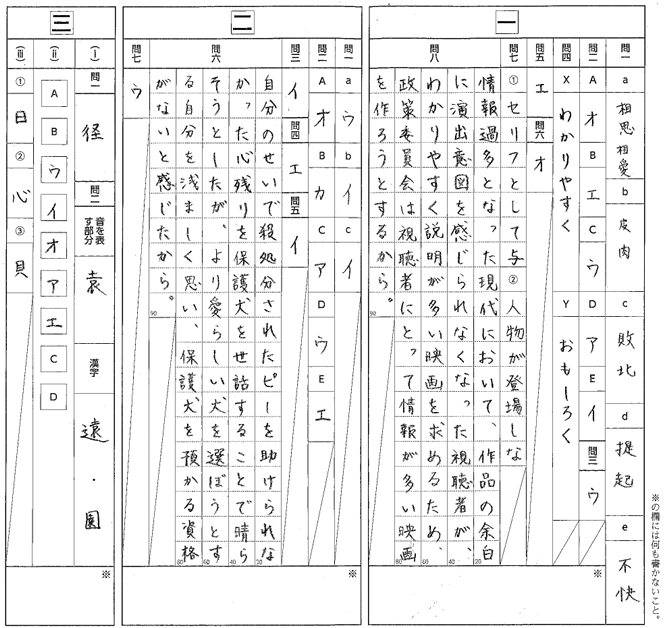

下記の表をご覧ください。

| 問題のタイプ | 難易度 | 1問あたりの配点 |

| 知識問題 | 易しい~標準 | 小(100点満点で1-2点) |

| 読解問題―選択式 | 標準 | 中(100点満点で3-5点) |

| 読解問題―記述式 | 標準~むずかしい | 大(100点満点で7-10点) |

上記の表のように知識問題と読解問題にわかれ、読解問題はさらに選択式問題と記述式問題にわかれています。

知識問題は難易度が低いため、配点も低いです。

選択式の読解問題はもう少し難易度があがるので配点もやや大きくなります。

ですが、これら2種類の問題は記述問題にくらべると配点が小さいです。

記述問題が100点満点のテストなら1問10点ほどもあります。

知識問題や選択問題3-4問ほどの大きさです。

上位校は記述問題中心

中学入試の合格ラインはほとんどの中学で6割です。

100点満点の試験で1問10点の記述問題3つで0点だと、残りすべての問題に正解しても70点までにしかなりません。

しかも難関中学になると、そもそも記述問題中心になる学校が多いのです。

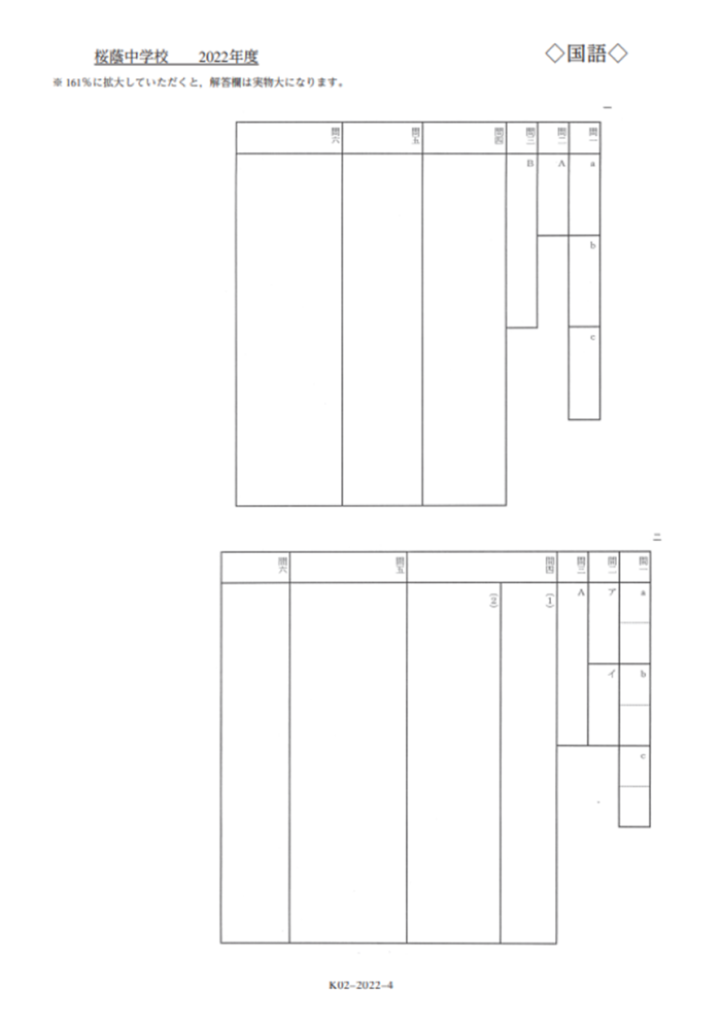

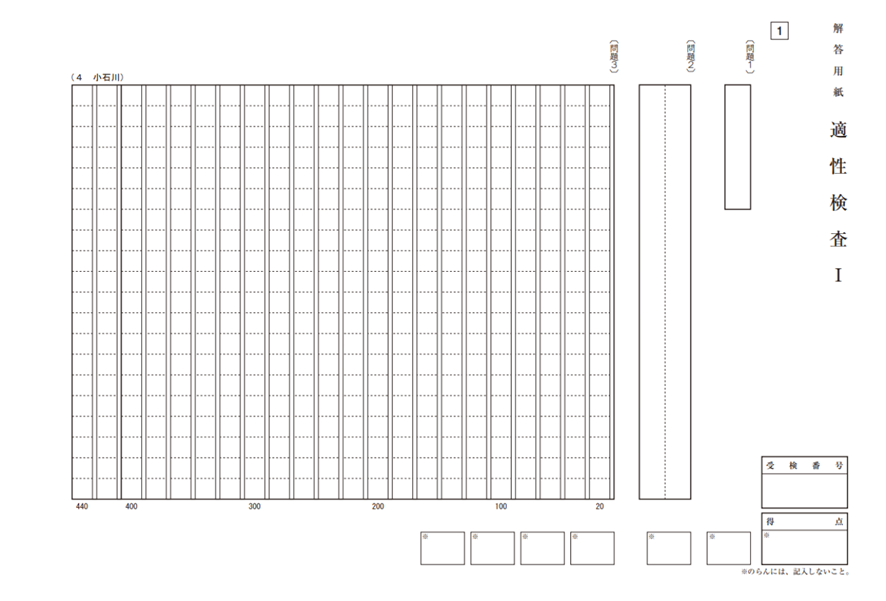

以下の画像は、首都圏女子御三家の1つである桜蔭中学校の2022年度入試の答案用紙です。

国語の難易度が非常に高いことで知られており、解答用紙の大きな空欄はすべて記述問題の解答欄です。

桜蔭中学校は問題の半分が記述問題です。

配点が大きいですから、記述問題が解けないと点数がほとんどありません。

ちなみに男子御三家の開成中学も毎年ほぼすべて記述問題です。

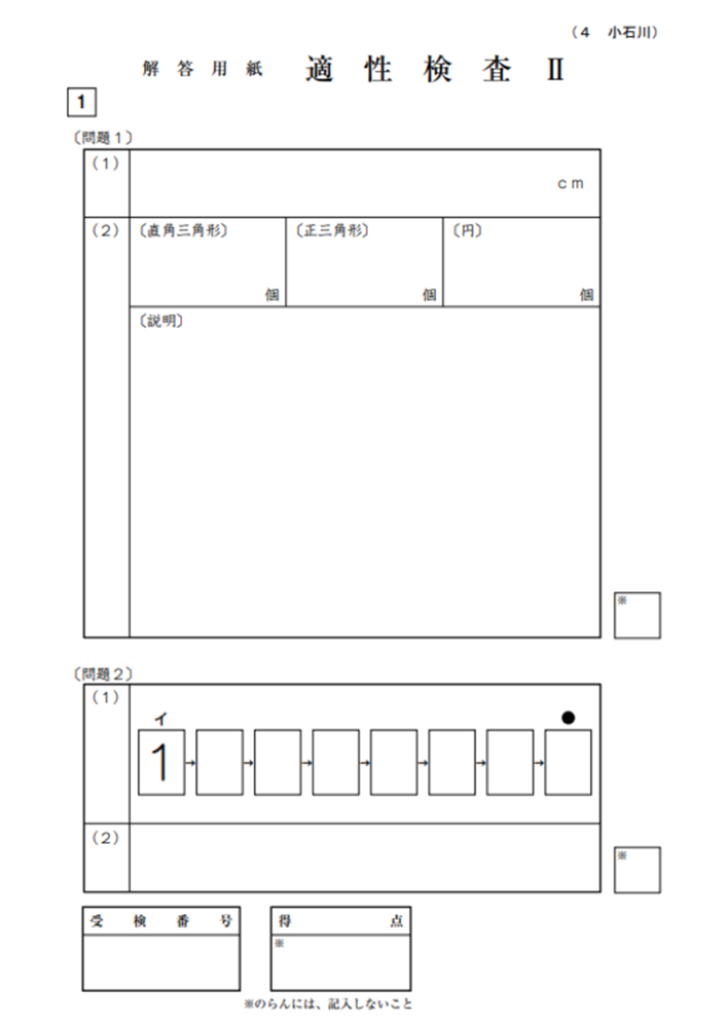

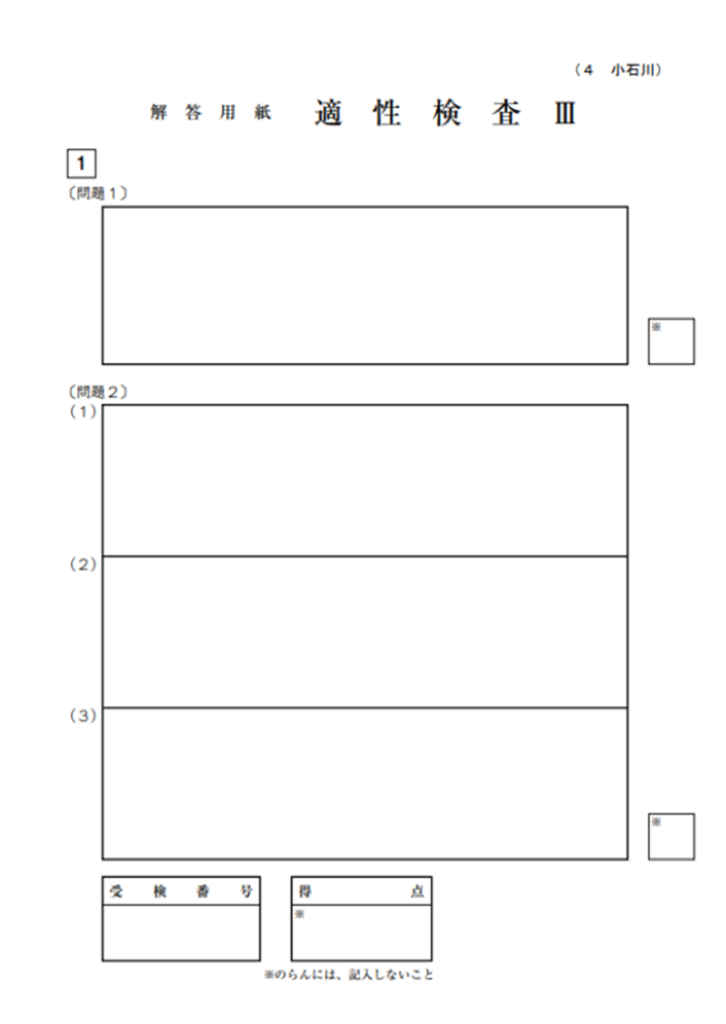

つづいては、関西最難関中学の1つである西大和学園中学校の2023年度入試の答案用紙です。

90字以内の記述問題が2題あります。記述問題ばかりではありませんが、合格ラインを越えるにはこの2題でどれだけ点数を稼げるかが大きなポイントです。

記述式問題の割合は中学によってもかわりますが、難関中学の場合、

「国語で点数が取れる=記述問題で点数が取れる」

を指します。

※関連記事:首都圏の私立中学入試情報

※関連記事:関西圏の私立中学入試情報

私立中堅校の場合は記述問題がそこまで合否に決定的な影響を与えませんが、得意にしておくと相当有利になるのは間違いありません。

記述対策をとおして読解力・論理的思考力が伸びる

国語の記述問題で点数を取れるようにするには、いくつもの学力を上げる必要があります。

- 語彙力

- 読解力

- 論理的思考力

- 表現力

記述対策をすることでこれらの学力を総合的に伸ばすことができます。

国語において記述対策は最も中心的な勉強方法なのです。

公立中高一貫校は記述力が必須

また、公立中高一貫校では記述力が必須です。

※関連記事:全国の公立中高一貫校偏差値表

※関連記事:公立中高一貫校の入試制度の解説

※関連記事:公立中高一貫校の受験対策:家庭でできる勉強方法

※関連記事:公立中高一貫校の適性検査対策におすすめの問題集・参考書

下記の画像は東京の小石川中等教育学校の2022年度適性検査Ⅰ~Ⅲの答案用紙です。

ご覧のようにほぼ記述問題や作文です。

これは、小石川中等教育学校に限った問題構成ではありません。どの公立中高一貫校も同様の傾向です。

というのも、文科省の学習指導要領で、思考力・判断力・表現力を重視すると明記されているからです。

e点ネット塾 公立中高一貫受検対策第30条

2 前項の場合においては,生涯にわたり学習する基盤が培われるよう,基礎的な知識及び技能を習得させるとともに,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくみ,主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない。

(太字・傍線はブログ作成者)

文部科学省 学習指導要領「生きる力」より引用

家庭学習以外の国語記述対策法

ここまでは、自宅でできる記述対策をお伝えしました。

自宅学習だけでどうしても国語の記述対策が上手くいかない場合の対策方法も紹介します。

中学受験専門塾で対策する

大手の中学受験塾であれば、どこも記述対策の講座をもうけています。

SAPIXのように早い学年の授業から記述問題をたくさん取り入れて、記述に対する抵抗感をなくすようにしている塾もあります。

それぞれの塾のターゲット校に応じた対策を取っていますので、各塾の合格実績もみながら通塾プランを考えるようにしましょう。

※関連記事:【首都圏】大手中学受験専門塾

※関連記事:【関西圏】大手中学受験専門塾(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀)

Z会中学受験コースの記述対策講座で対策する

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 国語の記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

Z会には入試頻出分野別対策講座があり、1万字以上の国語長文読解や記述問題などの対策講座があります。それらの講座だけ受けることも可能で、1日あたり7分程度の学習目安で3か月間の短期受講ができます。

塾と併用で受けている方も多いです。

詳しくは下記の記事で紹介しています。

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

プロ講師とマンツーマンで添削してもらう

5-6年生になると国語の記述対策でプロ講師のマンツーマン授業を受ける子が多くなります。

志望校も事前に伝えておくと、出題傾向に合わせてポイントを押さえた解説・添削をしてくれるので、忙しい受験生ほどプロ講師を利用して短期間で実力アップをねらっています。

3か月ほどみておけばかなり実力アップを期待できます。

まとめ

いかがでしょうか。

国語などの記述問題は、

- 難関校入試なら「書けて当然」

- 中堅校入試なら「書けると有利」

- 公立中高一貫校入試なら「書けないと点数がない」

です。

いずれの場合もきちんとした対策を取っておくほうがいいですね。

また、記述力は読解力がベースです。書くことを念頭に読解力をきたえる練習をしておけば一石二鳥です。

かの科目の勉強方法や問題を下記の記事で案内しています。ぜひ、ご覧ください。

【算数】割合の解き方

中学入試によく出る割合の問題

比の解き方

中学入試によく出る比の問題

速さの解き方

中学入試によく出る速さの問題

平面図形・空間図形の解き方

【国語】【中学受験】国語の勉強法と入試出題傾向を解説

【中学受験】国語長文読解を短期間で伸ばす勉強法

中学入試によく出る漢字・熟語・慣用句・ことわざの問題

記述問題の書き方と勉強方法

おすすめの記述・作文問題集

【理科】【中学受験】理科を得意にできる勉強方法

【中学受験】理科のおすすめ問題集

中学入試の理科によく出る問題の一問一答

中学入試理科でよく出る問題の語呂合わせ一覧

【社会】【中学受験】社会で貯金を20点つくる勉強法を紹介

中学入試の社会によく出る問題の一問一答

中学受験の社会によく出る年号・年代の語呂合わせ

【中学受験】歴史の流れを時代別に解説

【中学受験】社会のおすすめ問題集

コメント