大学入試の日本史で、文化史が好きではない受験生は多いのではないでしょうか。「文化史は捨てたい」と思う受験生もたくさんいるはずです。

ですが、文化史を得意にすると日本史で高得点を期待できるようになります。

そこで、文化史の覚え方を解説し、文化史を捨てないほうが良い理由を紹介します。

文化史を得意にして、ぜひ日本史で高得点を取りましょう!

なお、文化史以外の日本史勉強法について、以下の記事でくわしく解説しています。

日本史の勉強法

※関連記事:【高校生向け】Z会だけで難関大学に合格する方法

日本史文化史の覚え方

大学入試日本史では文化史が良く出てきます。覚える量が多いので受験生の間であまり人気はないように感じますが、しっかり覚えれば得意にできます。

文化史の覚え方をお伝えします。

なお、大学受験によく出る日本史の年号一覧と覚え方(語呂合わせ)を以下の記事でくわしく解説しています。

【大学受験】日本史の年号一覧と覚えやすい語呂合わせ(日米修好通商条約、ポツダム宣言、満州事変など)

時代ごとの特徴を広く勉強した後に勉強する

まず、文化史は通史を勉強した後に覚えると効果的です。

歴史の流れによって文化史も変わります。流れを把握した後に覚えると頭に入りやすいです。

さらに、文化史は時代の枠を越えて出題されます。古代の作品と江戸時代の学者・著者がひとつの大問にまとめて出てくることもよくあります。

時代ごとに覚えていると、こうした問題でややこしくなってしまいます。

通史をひととおり勉強した後に文化史を勉強しましょう。

なお、原始から現代までの時代区分や時代ごとの特徴を以下の記事でくわしく解説しています。

日本史の時代区分と各時代の特徴

分類ごとに覚える

全体の流れや特徴を把握できたら、次に分類ごとに覚えましょう。

美術、建築、宗教、文学など、文化史は分野ごとに分けて覚えることが有効です。それぞれの分野の発展や特徴を整理して学ぶことで、頭の中がすっきりし、理解が深まります。

資料を見ながら覚える

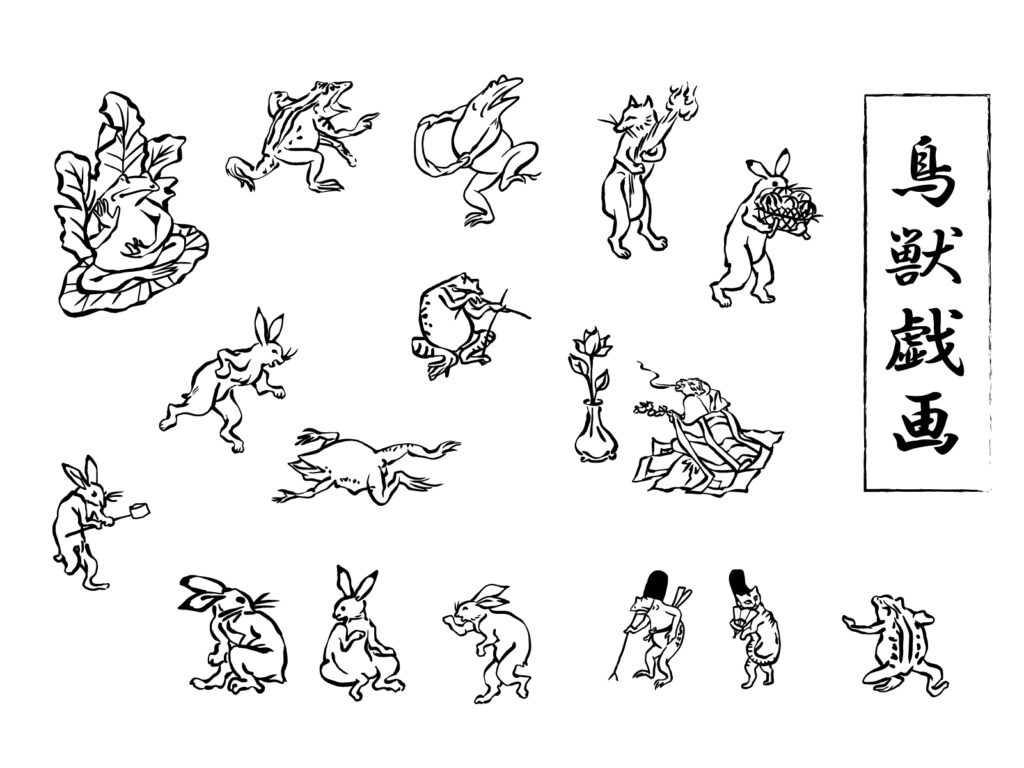

文化史は特に、資料を見ながら勉強しましょう。

資料をみてすぐ、それが何の資料なのか分かる・関連キーワードを思い出せるまで繰り返し思いだすようにしましょう。

短期間にまとめて覚える

さらに、文化史は少しずつ覚えるのではなく「短期間に」覚えましょう。少しずつ覚えると少しずつ忘れていき、入試前にまた覚えなおす必要が出てきてしまいます。

入試前の2週間ほどで一気に覚えると、何度も復習する手間が省けます。

教科書に出ているものを優先に覚える

過去問の文化史をみると、マイナーな(?)作家や作品が出ていることがあります。どこまで覚えれば良いのか迷うかもしれませんが、「教科書に載っている人・作品名」を覚えれば十分です。

教科書に載っていない絵画や書物は、日本史知識を使って考える問題です。

例えば「地頭からの取り立てが厳しいからなんとかしてほしい」と書かれている書物なら律令体制化の民の声を納めたものかもしれません。

日本史知識を活用して解く思考力問題では、事前に資料を覚えておくことはほぼ不可能です。高校生が知らないであろう資料が問題に選ばれるからです。

ですので、教科書に載っているものだけ覚えるようにすれば十分です。

セットで覚える

文化史は作者名や作品名などを単独で覚えてもあまり得点にはつながりません。誰・何・特徴(派閥など)とセットで覚えるようにしましょう。

特に重要な「セット」を紹介します。

作品名と作者名

まず、作品名とその作者名をセットで覚えましょう。

誰が・何を書いた/つくったかが最重要です。

作家と文学派閥

大正・昭和期の作家について、文学派閥とセットで覚えましょう。

代表的な作家・派閥は以下のとおりです。

仏像の名称と造り方

古代では仏像が良く出てきます。仏像の名称はもちろん、造り方やその特徴も覚えましょう。

また、「興福寺仏頭」のように「お寺名+仏像名」でセットになっているものは、お寺の名前と一緒に覚えましょう。

江戸時代の学者名と学問・派閥

江戸時代は儒学(朱子学)や国学、蘭学といった学問が盛んな時代でした。

有名な学者名を覚えるだけでなく、その学者がどの学問・派閥に属していたのかも覚えましょう。

例えば、林羅山は朱子学、中江藤樹・大塩平八郎は陽明学、山鹿素行は古学、伊藤仁斎は古義学です。

こうした学派も正誤問題などで出てきます。

時代別の文化史まとめ(古代〜近現代)

古代から近現代までの文化史の特徴や重要用語を簡単にまとめました。

古代の文化(飛鳥・奈良・平安)

- 飛鳥文化(6〜7世紀):仏教伝来により、法隆寺や四天王寺などの寺院建築が発展。中国・朝鮮の影響を強く受けた文化。

- 白鳳文化(7世紀後半):大化の改新後、律令国家の成立とともに仏教美術が栄え、薬師寺や東大寺が造営された。

- 天平文化(8世紀・奈良時代):国家の保護のもと仏教文化が発展。正倉院の宝物や東大寺大仏が代表例。

- 国風文化(9〜10世紀・平安時代):日本独自の文化が発展。かな文字の成立、紫式部の『源氏物語』や清少納言の『枕草子』などの文学が盛ん。

重要用語

- 仏教伝来(6世紀)

- 正倉院(奈良時代)

- かな文字(平安時代)

重要人物

- 聖徳太子(仏教の保護・推進)

- 紫式部(『源氏物語』)

- 空海(真言宗の開祖)

中世の文化(鎌倉・室町)

- 鎌倉文化(12〜14世紀):武士階級の台頭により、質実剛健な文化が形成。禅宗の流行、金剛力士像や運慶・快慶の彫刻が特徴。

- 北山文化(14世紀・室町時代初期):足利義満の時代、金閣や能楽が発展。公家文化と武家文化が融合。

- 東山文化(15世紀・室町時代後期):足利義政の時代、銀閣寺や枯山水庭園が象徴。茶道や華道などの「わび・さび」の精神が根付く。

重要用語

- 禅宗(鎌倉時代)

- 鹿苑寺金閣(北山文化)

- 枯山水/慈照寺銀閣(東山文化)

重要人物

- 運慶・快慶(仏像彫刻家)

- 足利義満(金閣建立)

- 足利義政(銀閣建立・東山文化の推進)

近世の文化(安土桃山・江戸)

- 桃山文化(16世紀後半):織田信長や豊臣秀吉の時代、豪華絢爛な文化が発展。城郭建築や狩野永徳の屏風絵、茶道の完成(千利休)が特徴。

- 元禄文化(17世紀後半・江戸時代中期):町人文化が栄え、浮世草子(井原西鶴)、歌舞伎(市川団十郎)、浮世絵(菱川師宣)が登場。

- 化政文化(18〜19世紀・江戸時代後期):江戸を中心に町人文化が成熟。十返舎一九の『東海道中膝栗毛』や葛飾北斎の浮世絵が流行。

重要用語

- 茶道(桃山文化)

- 浮世絵(江戸時代)

- 歌舞伎(江戸時代)

重要人物

- 千利休(茶道の大成者)

- 井原西鶴(浮世草子作家)

- 葛飾北斎(浮世絵師)

近現代の文化(明治〜昭和)

- 明治文化(19世紀後半):文明開化により西洋文化が急速に流入。福沢諭吉の啓蒙活動や鹿鳴館の洋風文化が象徴。

- 大正文化(20世紀初頭):大正デモクラシーの影響で、自由で多様な文化が発展。芥川龍之介や谷崎潤一郎などの文学が花開く。

- 昭和文化(20世紀中盤):戦前は軍国主義的文化が支配、戦後は民主化と経済成長により、映画やマンガ、アニメなど大衆文化が発展。

重要用語

- 文明開化(明治時代)

- 大正デモクラシー(大正時代)

- 大衆文化(昭和時代)

重要人物

- 福沢諭吉(『学問のすゝめ』)

- 芥川龍之介(文学者)

- 岡倉天心(美術院創設)

まとめ(箇条書き)

- 古代(飛鳥〜平安):仏教文化の影響と日本独自の国風文化の発展。重要人物:聖徳太子、紫式部。

- 中世(鎌倉〜室町):武士文化と禅宗文化の融合。重要人物:運慶、足利義満。

- 近世(安土桃山〜江戸):豪華な武家文化と町人文化の拡大。重要人物:千利休、葛飾北斎。

- 近現代(明治〜昭和):西洋文化の導入と大衆文化の成熟。重要人物:福沢諭吉、

大学入試で文化史を捨てないほうがいい理由

文化史は通史にくらべて人気がなく、勉強時間の兼ね合いもあって捨てられがちです。ですが、「文化史は捨てないほうが良い」です。

その理由をお伝えします。

共通テストに出るから

まず、文化史は共通テストに必ず出ます。全体の得点の2割は文化史です。文化史は覚えていないと全く解けないので、捨ててしまうと80点満点のテストになってしまいます。

特に難関大学を目指している現役生にとっては「日本史の2割」は合否を分ける大きな得点になりかねません。

共通テストの前には必ず対策しておきましょう。

なお、難関大学について以下の記事でくわしく解説しています。

難関大学とはどこまでか:難関大学に合格するために高1、高2、高3で必要な勉強時間や勉強法を解説

短期間で克服できるから

前述のように、文化史は短期間で克服できます。

覚える量は確かに多いですが、2週間あれば高得点を期待できるほど得意になります。むしろ通史や政治史・外交史よりも得点しやすい分野です。

まとめ

いかがでしょうか。

高校生向けに大学入試日本史の文化史の参考書と文化史の覚え方を紹介しました。

文化史は丸暗記でおもしろくないと感じる受験生は多いですが、通史の後に短期間で覚えるなど、効果的な勉強の仕方をすれば一気に苦手を克服して得点源にできます。

文化史は捨て問にせず、きっちり対策しておきましょう!

コメント