中学受験生の多くは塾に通っています。塾ではほとんどの子が同じ授業を受けて、同じ宿題をしています。それにも関わらず、成績が伸びる子と伸びない子にわかれますよね。伸びないときは親も子もストレスが大きくなり、本当に大変な思いをします。

せっかく長い時間と大きな負担をかけて臨む受験勉強ですから、楽しく前向きに、結果も伴う受験にしてあげたいですよね。ところが多くのご家庭では、知らず知らずのうちに「成績が伸びない勉強法」を実践してしまっています。

そこでこの記事では、ご家庭でセルフチェックができるように10個の行動にまとめました。1つ1つ改善ポイントをみつけて、本来の実力を発揮できるようにするための参考にしてください。

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

子どもの成績不振に悩むご家庭は多い

日々、受験勉強をがんばっていても、成績をなかなか上げられない時期は誰にでもあります。下記の表は受験を控える小学校6年生のご家庭を対象に行われたアンケートで、保護者の方の悩みについて聞いた結果です。

| 現在のお悩み | 回答率 |

| 今の学力に不安がある | 29% |

| 成績が思うように上がらない | 22% |

| まだ受験する学校を迷っている | 10% |

| お子さまのモチベーションが下がった | 9% |

| 子どもがスランプ | 9% |

| お子さまの体調がすぐれない | 8% |

| 塾についていけない | 4% |

| その他 | 9% |

1番多かった回答は「今の学力に不安がある」で29%、2番目は「成績が思うように上がらない」で22%でした。どちらも成績不振の悩みです。

合わせて51%ですから、半数の方は成績が十分に伸びず困っているのです。「受験校を迷っている」「スランプ」といった理由も、成績不振が影響しているのかもしれません。

成績が十分に伸びないのはそれだけよくあることなのです。

中学受験の6年生 勉強をしているのに成績が上がらない理由

ではどうして成績が十分に伸びないのでしょうか。理由をまとめて紹介します。

勉強に集中できていない

自宅での勉強の様子をみると、「なかなか勉強に取りかからない」「ダラダラと勉強している」「勉強中の姿勢が悪い」といった様子が見られるかもしれません。

こうした「集中していない状態」ではいくら勉強しても成果が出にくいです。成果の出にくい状態で勉強するので、「勉強してもどうせ成績が上がらない」と子どもも投げやりな気持ちになりがちです。

集中力は精神論だけではつきません。勉強の集中力の高め方を下記の記事で紹介しています。

基礎ができていない

中学受験で成績が伸びる子は基礎がしっかりしています。

算数の計算、国語の漢字といった基礎学力はもちろん、各単元の基本レベルの問題ならスラスラと解けます。基本がハイレベルにできるからこそ、応用問題も解けるようになります。

勉強が作業になっている

5年生以降に成績が伸び悩む子は大抵、解き方を「暗記」してきた子です。問題文の意味を理解できないまま、解法を丸暗記していています。

暗記なので、問題文に出てきて数字を過去の記憶に当てはめてかけ算したり割り算したりします。

ところが、5-6年生だと問題文の意味をよく理解して、「答えを求めるためにまず何を求めないといけないか」を考える必要があります。

暗記や計算、基本問題をおろそかにしている

男の子によくみられる特徴ですが、暗記・計算・基本問題になると集中が途切れていい加減な勉強になってしまいがちです。

国語の読解は漢字や語句などの知識が必須ですし、

算数の文章題や図形問題の応用問題を解くには高い計算力が必要です。

これらの知識や技能は応用問題を解くためにハイレベルで必要なものなので、「考えなくてもスラスラ解ける」まで、一生懸命繰り返し解く必要があります。

特に小学校6年生になると、基本をおろそかにすると、応用問題も解けなくなっていきます。

志望校の合否をわけるポイントはたいていの場合、応用問題の正答率ではなく、知識問題や基本問題の正答率です。

ミスを軽くみる

誰でも宿題やテストでミスします。

計算間違いをしたり、文章題を読み間違えたりするのがよくあるミスです。

大事なことはそのミスを繰り返さない努力ですが、ミスの多い子は「ミスがなければ全部正解していた」と油断しがちです。

そしてまた同じミスを繰り返します。

普段の勉強でミスをする子は、入試でもミスをします。

宿題を1度しか解かない

この勉強方法はほとんどの子に当てはまるでしょう。出された宿題を1度解いて終わっています。

1度解いただけではあまり定着しません。「今解ける問題」と「今解けない問題」を分別しただけで終わります。

次回の授業では新たな内容に入りますから、前回の内容を忘れていってしまいます。

国語の長文読解が苦手

成績が上がらない子は国語の長文読解が苦手です。

あるいは、国語は苦手ではないものの、算数の文章題や理科の実験・観察問題での問題文を読むのが苦手です。

算数でも理科でも読解力は重要です。条件を整理して、状況を正確にイメージするためです。

- 応用問題になると解けなくなる

- リード文が長いと途中でわからなくなる

こういう場合は、読解力と記述力をあげる必要があります。

言われたことだけをしている

「宿題を1周しかしない子」にも当てはまりますが、自分で勉強内容を考えて実行しようとしません。

成績が伸びる子の絶対条件の1つは、「解けるようになりたい」という気持ちです。

- 塾の先生に叱られるから宿題をする

- 親に言われたからやり直しをする

言われたことだけしている子は、「言われたからやる(怒られない程度に勉強する)」という受け身になっています。

理科や社会を後回しにしている

成績が伸びない子は、往々にして算数や国語ばかり勉強しています。

もちろん算数・国語も大切なのですが、入試でライバルに差をつける教科は理科と社会です。

※関連記事:中学受験理科・社会のおすすめ問題集:理社を得意にできる効果的な勉強法とは?

問題文を読まずに解く

勉強を機械的にしている子によくみられます。問題文の条件を確認せずに解答してしまいます。

国語の長文読解で「理由を書きなさい」と設問に書いていれば、語尾は必ず「~から」です。

ところがこういう子の解答は「~から」で終わっていないことがよくあります。

また、算数の文章題で人数を聞かれているのに「200円」のように金額を書いてしまうこともしばしばです。問題文を読み飛ばしてしまっての誤答がほかの子より多いです。

筋肉食堂から宅食サービス開始!【筋肉食堂DELI】勉強時間がほかの子より短い

意外と多いのが、「勉強時間が実は短い」という理由です。

どの子も受験勉強をがんばっています。中学受験塾では宿題も多く、学年があがるにつれて宿題にかける時間が加速度的にながくなります。自分だけではなくみんながんばっているので、「十分に勉強しているつもり」で、実はほかの子のほうが勉強をしていることもよくあります。

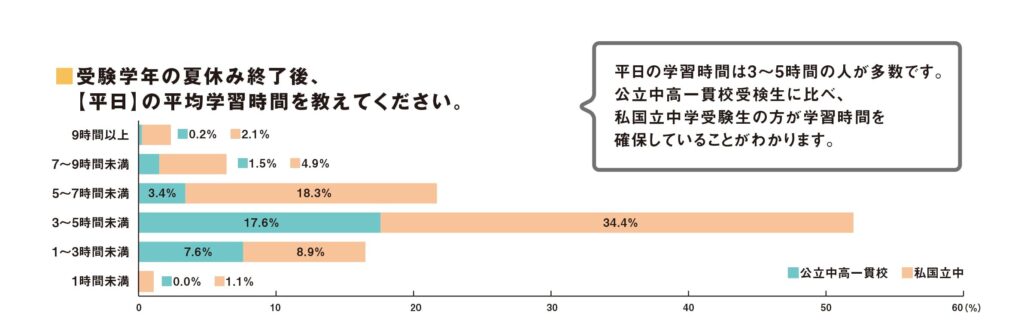

下記のグラフは、受験をした小学校6年生の平日の勉強時間を調査した結果です。

- 平日に3-5時間勉強していた子が1番多い

- 平日に5-7時間勉強していた子が2番目に多い

かなり長時間勉強していることがわかります。

1日5時間の勉強時間というと、下記のような生活です。

学校から16時に帰ってきて18時まで2時間勉強

↓

夕ご飯を食べて19時から2時間勉強

↓

お風呂に入ってさらに22時から23時まで1時間勉強

ご覧のように、「1日5時間勉強」というのは学校から帰ってきてから寝るまでずっと勉強しているようなものです。

しかも、5時間以上勉強している子は決して珍しくなく、全体の25%以上(4人に1人)もいます。

受験する・しないに関わらず小学生は平均して1日1時間勉強しているという調査結果もあります。中学受験は選抜試験ですから、「これくらい勉強していたら大丈夫だろう」では足りていないかもしれません。

また、勉強量でほかの子に勝とうと思うと、たとえば1日6-10時間(ほかの子の2倍)勉強するくらいでないと、そう簡単に差をつけられません。

勉強しているのに成績が伸びないときの対策

では中学受験の6年生が勉強しても成績が伸びないときにどうすればいいでしょうか。その対策法を紹介します。

勉強の目的を子どもに改めて伝える

なぜこの勉強をするのか、ほかの勉強にどうかかわっていくのかを親や塾の先生から冷静に伝える機会を繰り返しつくってあげてみてください。

「中学受験をすると言ったのは本人だから、分かっているはずだ」

と親は思っていても、子どもは意外と「親が怒るから勉強しているだけ」と内心思っているケースが多いです。

志望校の過去問をみせるなどして子どもに「受験合格のための勉強」であると自覚できる機会を作ってあげましょう。

子どもと一緒に志望校の入試説明会に行く

子どもと一緒に志望校の入試説明会に行きましょう。

6年生だと「親が説明会に行って、子どもは自宅や塾で勉強する」という役割分担を選択される場合も多いです。ですが、入試説明会にはぜひ子どもを連れていくほうが良いです。

中学校の校舎やグラウンド、中学校の先生、「ほかのライバルたち」をじかに見ると、子どもの志望校へのモチベーションが上がります。

5年生までに1-2度説明会に連れていかれている場合でも、6年生でまた連れていきましょう。

※関連記事:中学受験の学校説明会のポイントと個別相談会で聞くおすすめの質問

復習する機会をつくる

勉強がうまく行っていないときは、勉強を先に進めるよりも、復習を優先させるようにしましょう。苦手単元が解けないままだと、その先に進んでもやはり解けないままです。

1つ1つ解けるようにしていくほうが成績は着実に上がります。

特に6年生だと、塾で新たに習う単元はありません。これまで勉強してきた内容の復習やその応用ばかりです。

復習の必要な単元は人によってさまざまですから、「その子が復習するほうがいい範囲」を親がピックアップして優先的に解きなおさせると効果的です。

※関連記事:【中学受験】親はどこまでサポートする?勉強スケジュールの作成・管理方法をお伝えします!

試で出てくるような応用問題になると途端に解けなくなります。

問題の解き方を子どもに説明してもらう

勉強が「作業」になってしまっている子には、問題の解き方を自分の口で説明してもらいましょう。

算数の特殊算や理科の実験問題・観察問題では、正解していても意外と理解せずに解いていることがよくあります。正解している問題をいくつか選んで、「どうしてこの解き方になるか教えて?」と聞いてみます。

答えや解法を丸暗記しているため、「なぜこの解き方をするのか?」をそもそも考えたことのない子もたくさんいます。

考える習慣をつけてあげれば、塾の授業でも家庭学習でも理解しながら勉強する姿勢に変わっていきます。

正解した問題の解きなおしをさせる

基礎があいまいだったり、ミスをよくする子には「正解した問題」の解きなおしを日常的にさせましょう。

解き方が分かっているはずなのに応用になると使えない、塾の模擬試験でちょこちょこ間違っているという場合には、基本的な内容が十分に定着していないことが原因です。

自力で正解した問題でさらに2度3度解いて正解すると、「正しいアウトプットの仕方」を脳が学習します。

この繰り返しで基礎力が上がり、ミスも減ります。

オーガニックの出産祝い【Haruulala】塾の宿題を全部解こうとしない

「塾の宿題を終わらせるので精一杯」

「間違いなおしをする時間が取れない」

こういう場合には、塾の宿題を全部解くのをやめましょう。塾の宿題は「終わらせる」のが目的ではなく、「解けるようにする」のが目的です。

1-2ページ解いたら手を止め、あやふやな問題や覚えきれていない範囲を再度解きなおしましょう。その範囲をスラスラと解けるようになってから次の1-2ページに進みます。

こうして「確実に解ける範囲」が1つ2つと増えてくれば、いずれ成績は上がります。

文章を書く練習をする

読解力と記述力をあげるには、文章を書く練習がおすすめです。

入試レベルの問題を解けるようにするには、「論理性」が欠かせません。

小学生は「なんとなく」、問題を理解して解いている子が多いです。論理性がまだまだ発展途上だからです。

論理性は半分テクニックですから、訓練すれば短期間で大きく伸ばせます。

長い文章からポイントを抜き出して整理し、

自分の言葉でまとめる練習をします。

自分で書けるようになると、国語やほかの教科でも問題文を整理して理解するのが上手になります。

※関連記事:文章力のトレーニング方法

※関連記事:文章力アップのドリル・問題集

※関連記事:【中学受験】国語の長文読解を短期間で伸ばす勉強法3つ

理科や社会を得意にする

成績が伸びない子は、往々にして算数や国語ばかり勉強しています。もちろん算数・国語も大切なのですが、入試でライバルに差をつける教科は理科と社会です。

算数・国語で伸び悩むなら、その時間を一部理科・社会に回して合計点をアップさせましょう。

※関連記事:中学受験理科・社会のおすすめ問題集:理社を得意にできる効果的な勉強法とは?

【理科】【中学受験】理科を得意にできる勉強方法

【中学受験】理科のおすすめ問題集

中学入試の理科によく出る問題の一問一答

中学入試理科でよく出る問題の語呂合わせ一覧

【社会】【中学受験】社会で貯金を20点つくる勉強法を紹介

中学入試の社会によく出る問題の一問一答

歴史の年号語呂合わせ

【中学受験】社会のおすすめ問題集

転塾する

塾でいくら勉強をがんばっても成績が伸びない場合、思い切って塾を変えてみましょう。

6年生からの転塾にはためらってしまうかもしれませんが、状況を好転させられる可能がかなりあります。

塾によってカリキュラムや校風は異なっており、環境を変えると子どもが心機一転してモチベーションが回復する場合もよくあります。

※関連記事:中学受験生が6年生で転塾するのは大丈夫か

通信教育を試してみる

塾に通ってみて上手くいかなければ、通信教育を試してみるのも一つの手です。

移動時間がゼロですし、塾に比べて短時間の1回あたりの勉強が短時間に設計されています。「塾と併用」「通信教育単独」のどちらも選べます。

難関中学対策ならZ会

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ

中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。

- 視覚的に理解しやすい授業動画

- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい

- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる

- 合格実績は4,000名以上

※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法

楽しく算数を勉強するならRISU

算数に苦手意識のある子を「算数好き」にする通信教育としてRISUが注目を集めています。

ゲームのようにステージをクリアすればするほど算数の問題を解けるようにしていくシステムです。

小学校の勉強先取りはもちろん中学受験の問題もたくさんあり、RISUの会員で四谷大塚の全国小学生学力テストやSAPIXの模試で全国1位を取っている子も出ています。

費用のシステムが分かりにくいので、その解説も含めて下記の記事で紹介しています。

まとめ

いかがでしょうか。

中学受験の6年生向けに、勉強しているのに成績が上がらない理由と、成績を上げるための方法を紹介しました。

成績を上げるには大きく2つの方法があります。「勉強量をふやす」と「勉強の仕方を見直す」です。

成績が伸び悩んでいるときに「勉強量」で挽回しようとしても効果は限定的です。

子どもの勉強方法を観察して、受け身になっていないか、機械的に解いていないかなどをチェックするようにしてみてください。

※関連記事:【中学受験】算数が苦手な子必見!家庭でできる「算数の伸ばし方」をお伝えします!

コメント