幼児や小学生の子どものいる親にとって「中学受験するかどうか」を決めるのは大きな関心ごとの一つです。

中学受験は、子供の進学や将来において大きな分岐点であり、慎重に検討すべき重要な選択です。

そこでこの記事では、中学受験について検討中の親が考えるべき基準や決断するタイミングについて解説します。

※関連記事:塾なしで中学受験を成功させる方法

中学受験するかしないかで迷ったとき、まず考えるべきこと

なぜ「中学受験するかしないか」で迷うのか?保護者の本音と背景

中学受験をするかどうかは、子どもの将来にかかわる重要な選択であるため、多くの保護者が迷います。以下のような理由や背景から、判断が難しくなります。

● 教育環境の違いに対する不安

- 公立中学校と私立・国立中学校では、学習環境や生徒の雰囲気が異なります。

- 「学力の高い生徒が集まる私立に入れた方が安心」と考える一方で、「公立でも十分では?」という気持ちもある。

● 周囲の影響と比較

- 同じ小学校の友達が塾通いを始めると、「うちの子も中学受験を考えた方がいいのでは?」と焦る。

- 「受験をしない=出遅れている?」というプレッシャーを感じる保護者も多い。

● 経済的・精神的な負担の心配

- 塾代や受験費用など経済的な負担に不安を感じる。

- 子どものストレスや家族全体の生活への影響も気になる。

● 子どもの意志と学力

- 「子どもが本当にやる気があるのか分からない」

- 「成績的に向いているのか判断できない」という悩みも大きい。

中学受験の判断が人生に与える影響とは?

中学受験の選択は、子どもにとっても保護者にとっても、将来の学習環境・人間関係・進路選択に大きな影響を与える可能性があります。

● 学習環境の質が変わる

- 中高一貫校の場合、高校受験がない分、自由度の高い教育が可能。

- 高度なカリキュラムや探究学習を取り入れている学校も多く、大学受験へのアドバンテージになることも。

● 友人・人間関係の形成

- 学力や価値観の近い仲間と切磋琢磨できる環境で、前向きな人間関係が築けることが多い。

- 一方で、小学生の時点で競争社会に晒されることに懸念を持つ声もある。

● 家族の時間と絆への影響

- 中学受験準備は家族総出のプロジェクト。協力し合えば絆が深まるが、衝突の火種にもなり得る。

● 中学受験をしない=失敗ではない

- 公立中学から高校受験を経て難関校へ進学するルートも十分存在する。

- 中学受験をしない選択も立派な進路であり、「どの道が合うか」の視点が重要。

まず知っておきたい「受験のリアル」データと事実

中学受験を考えるうえで、客観的なデータを知ることはとても重要です。以下に代表的な数値や現実を紹介します。

● 首都圏における中学受験率

- 2024年度の中学受験率(首都圏):18.1%

- ※東京都では23区内の一部では30%超の地域も。

- 一方、地方では5%未満の地域もあり、地域差が大きい。

参考:首都圏模試センター

● 受験にかかる費用

- 小4〜小6までにかかる塾代の平均:約200万〜300万円

- 入学時の納付金や制服・教材費などを合わせると初年度で100万〜150万円前後

● 合格できるのは一部の生徒

- 首都圏模試センターのデータでは、中堅以上の私立中学に合格できるのは全体の半数程度。

- 特に最難関校は倍率が高く、3〜5倍の学校も珍しくない。

● 子どもへのストレスも考慮を

小学生のうちから過去問・模試・面接対策などをこなすため、精神的ストレスや燃え尽き症候群のリスクもある。

まとめ:まず冷静に情報を集めることが第一歩

「中学受験するかしないか」は感情だけで決めるのではなく、

- 子どもに合っているか

- 家族として受け止められるか

- 十分な情報をもとに冷静に判断できるか

が重要です。

中学受験のメリット・デメリットを冷静に比較しよう

中学受験のメリット

中学受験には、多くの家庭が魅力を感じる明確なメリットがあります。将来を見据えた教育環境を整えるうえで、重要なポイントを以下に解説します。

高校受験を回避できる

最大のメリットの一つは、中高一貫校に入学すれば高校受験が不要になる点です。

- 6年間を一貫したカリキュラムで学べるため、大学受験を意識した長期的な学習が可能。

- 高校受験のために中学3年間を「受験対策」に費やす必要がなく、自由研究や探究型学習、海外研修などに時間を使える。

- 精神的にも大きなストレスとなる高校受験を回避でき、自己肯定感を保ちやすい環境をつくれる。

学習意欲の高い仲間と切磋琢磨できる

中学受験を経て集まる生徒たちは、意識や目標の高い子どもが多いのが特徴です。

- 自然と「頑張るのが当たり前」という雰囲気の中で、前向きに勉強できる空気ができあがっている。

- 教室内のレベルがある程度揃っているため、教師も高度な授業展開がしやすく、授業密度が高くなる傾向がある。

- 友人からの刺激や励ましを受けることで、自分の成長にもつながる。

中高一貫校ならではの教育環境を享受できる

私立や国立の中高一貫校では、学校独自の教育理念や特色あるプログラムが用意されていることが多くあります。

- 例)探究学習・リベラルアーツ教育・国際交流・ICT教育など、21世紀型スキルに対応した教育が受けられる。

- 教師陣も大学進学を見据えた指導経験が豊富で、進路指導においても手厚い。

- 中1から高3までが同じ環境で過ごすため、長期的な人間関係が築きやすく、精神的安定にもつながる。

中学受験のデメリット

一方で、中学受験には相応のデメリットやリスクも存在します。判断の際には、メリットと同時にこれらのポイントも理解しておくことが重要です。

家庭や子どもの負担が大きい

中学受験は小学校の授業内容を大きく超える範囲を扱うため、日常的に高い学習負荷がかかります。

- 塾通いは週3〜5回以上、宿題やテスト勉強も含めると、小学生としては異例の勉強時間が必要。

- 保護者のサポートも不可欠で、親が送迎・学習管理・志望校調査など多くの時間と労力を求められる。

- 家庭の雰囲気が受験一色になりやすく、兄弟姉妹や親のストレスが溜まることも少なくない。

合格できなかったときのリスク

中学受験は必ずしも努力が報われるとは限らない厳しい現実があります。

- 「滑り止めにも不合格」というケースもあり、子どもの自信喪失につながるリスクがある。

- 家庭内でも「何のための受験だったのか」という後悔や不満が残る可能性も。

- 志望校以外の学校に進学した場合のモチベーション低下や学費負担の継続も問題になる。

子どもに向いていない場合もある

中学受験が子どもにとって本当に合っているかどうかの見極めが甘いと、かえって逆効果になることがあります。

- 落ち着いて長時間勉強するのが苦手なタイプや、「今を楽しむ」ことを大切にしたい子どもには不向き。

- 無理に受験をさせることで、学習嫌い・自己否定感の引き金になってしまう場合もある。

- 「合格すること」が目的になりすぎて、中学生活への展望が曖昧なまま終わるケースもある。

まとめ:冷静にメリット・デメリットを天秤にかけて判断を

中学受験には「将来への投資」としての魅力がある一方で、親子ともに高い負担やリスクを背負う覚悟が必要です。

中学受験を「すべきかどうか」は、家庭の方針や子どもの個性によって答えが異なります。

「うちの子、中学受験向き?」子どものタイプ別に判断しよう

中学受験が向いている子の特徴

中学受験は、小学生にとって高い負荷がかかる挑戦です。そのため、受験勉強に向いている性格や能力を持っているかどうかが大きな鍵となります。

知的好奇心が強い・集中力がある

- 新しいことを知るのが好き、調べるのが楽しいと感じる子どもは、受験勉強自体を楽しめる傾向があります。

- 単なる詰め込みではなく、「なぜ?」「どうして?」を深掘りする力が、応用問題や記述問題にも対応しやすい。

- また、塾の長時間授業や家庭学習で必要とされる一定時間集中する力も不可欠です。

- 例)1時間以上座って勉強できる

- 興味のある分野ではとことん集中できる

目標に向かって努力できるタイプ

- 合格というゴールに向けて「やるべきことをコツコツ積み重ねる」ことができる子は、中学受験で成功しやすいです。

- 必ずしも成績が良い子ではなくても、自分の目標意識を持って努力できるかどうかがポイントになります。

- 挫折しても「じゃあ次はどうしよう」と前向きに考えられる子は、長期戦となる受験勉強でも心が折れにくいです。

高校受験が向いている子の特徴

一方で、中学受験というスタイルに合わない子も一定数存在します。受験をしない選択も、本人に合っていれば大いにアリです。

自分のペースで成長したい子

- 決められたカリキュラムに合わせるのではなく、自分の興味や成長スピードを大切にしたいタイプの子どもには、中学受験は負担になりやすいです。

- 特に、のんびりタイプや完璧主義で失敗に過敏な子は、急ピッチな学習ペースに疲れてしまう可能性があります。

- 高校受験まで時間があることで、ゆっくり自己肯定感を育てながら成長できる環境の方が合っていることも。

習い事や遊びとのバランスを重視する子

- 音楽・スポーツ・芸術・読書など、受験以外にも大事にしたい時間が多い子は、小学生らしい生活を維持することを優先しても良い選択です。

- 週5で塾+毎日の宿題となる中学受験の生活は、自由な時間が大幅に制限されます。

- このようなタイプの子には、中学でじっくり学力を伸ばして高校受験に挑むルートが合っているケースが多いです。

【チェックリスト付き】中学受験の適性を診断してみよう

自分の子が「中学受験向きかどうか」を客観的に判断するには、簡単なチェックリストを活用するのがおすすめです。親の不安や思い込みを一度フラットにする意味でも有効です。

チェックリスト例(YES/NO形式)

- 毎日30分以上机に向かう習慣がある

- 志望校について自分なりに調べたことがある

- 他人と比べるより「昨日の自分」と比べて成長できる

- 勉強でうまくいかなくても、やり直す気持ちがある

- 習い事や遊びよりも勉強の優先順位が高くなっている

まとめ:子どもに合った進路こそ、ベストな選択

「中学受験=正解」「高校受験=劣る」という考えは、すでに時代遅れです。子どもに合った進路がもっとも価値ある選択です。

- 親の希望と子どもの個性をすり合わせ

- 目先の偏差値ではなく「どう育ってほしいか」という長期的視点で判断する

ことが、後悔しない中学受験・進路選びにつながります。

中学受験をするかどうかの判断基準とは?

中学受験をするかどうかは、子どもの学力だけではなく、家庭全体の価値観や体制によっても左右されます。以下のポイントを確認することで、自分たちの家庭にとって最適な選択が見えてきます。

家庭の教育方針・価値観との一致が大前提

- 「どんな子に育ってほしいか」という長期的な視点が、受験の意思決定には不可欠です。

- 例えば…

- 将来、難関大学や専門職を目指してほしい → 一貫した進路指導のある私立中学が合う

- 自由な校風でのびのび育ってほしい → 公立や特色ある学校でも十分

- 夫婦間で教育に対する考え方がズレていると、受験期にストレスや対立が起こりやすいため、必ず話し合いを。

※なお、志望校の選び方について、以下の記事でくわしく解説しています。

【中学受験】志望校の決め方:いつまでに、どうやって選べばいいか、併願校の選択方法は?

経済的な負担と準備期間をシミュレーション

- 中学受験は塾代・模試代・教材費・受験料・入学金・授業料など、多くの費用がかかります。

- 一般的に、小4〜小6の3年間で総額200万〜300万円以上の支出が発生することも。

- また、兄弟がいる場合は同時期の教育費や大学進学資金との兼ね合いも重要です。

- 家計シミュレーションを通じて、「最後まで走り切れるか」をチェックしましょう。

※なお、中学受験の費用について、以下の記事でくわしく解説しています。

中学受験にかかる費用はいくら?塾代・通信教育・節約術まで完全ガイド

塾・家庭学習の体制を整えられるかどうか

- 子どもが1人で勉強できるタイプでない場合、保護者の声かけや学習管理、メンタルフォローが求められます。

- 塾の送迎や面談への参加など、保護者の時間的余裕も不可欠。

- 共働き家庭の場合は、家庭教師やオンライン学習の併用、学童+塾の組み合わせなども検討しましょう。

- 「家庭全体で中学受験に向き合えるか」が成功の鍵です。

※なお、中学受験に欠かせない「学習スケジュールの管理方法」について、以下の記事でくわしく解説しています。

中学受験のスケジュール管理完全ガイド|年間・週別・家庭でできる計画法

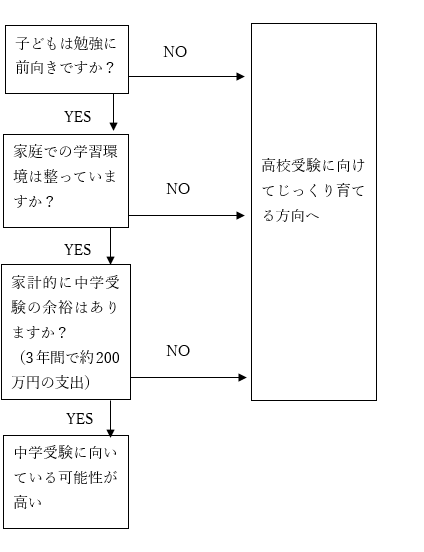

【図解】判断フローチャート|迷ったらこれで決める!

以下のような簡易フローチャートを使えば、感情に流されず、冷静に判断できます。

いつまでに中学受験するか決めるべき?タイミングと準備の目安

中学受験は準備に2〜3年かかるのが一般的です。いつ決断し、どう準備していくべきかを解説します。

小3~小4が判断の分岐点

- 実際の中学受験準備は、多くの塾で小4(2月)からカリキュラムが本格スタートします。

- そのため、判断のリミットは小3の夏〜秋頃が目安。

- 小3の段階で、

- 勉強への向き合い方

- 塾の体験授業の感触

- 家庭のスケジュール調整

などを確認しましょう。

準備開始から合格までのスケジュール例

中学受験の基本的なスケジュールは以下の通りです(私立・国立中心)。

志望校決定・模試・過去問対策の時期

| 学年 | 主な活動内容 |

|---|---|

| 小4(2月〜) | 塾の本科コース開始・基礎学力の養成 |

| 小5 | 応用力強化・志望校の情報収集スタート |

| 小6前半 | 志望校決定・模試の結果をもとに対策強化 |

| 小6後半 | 過去問対策・入試シミュレーション・面接練習 |

| 小6(1月) | 首都圏などの中学入試本番 |

- 模試は小5夏以降に本格化。

- 過去問演習は小6秋からスタートが一般的。

迷っている家庭のための「中学受験仮決定戦略」

「まだ決めきれない…」というご家庭は、以下のような“仮決定”戦略をとることで、選択の幅を残しつつ判断できます。

おすすめの戦略

- 小4までは塾のベーシックコースに通わせる

- 学力の底上げと受験適性の見極めができる

- 模試や塾の面談を通じて客観的な評価を得る

- 第三者の意見で冷静に判断できる

- 途中で撤退もアリという柔軟な姿勢を持つ

- 無理せず方向転換できるように家族で合意しておく

このように「とりあえずやってみて、子どもに合っていなければ撤退する」柔軟な姿勢が、中学受験のストレスを軽減するコツでもあります。

まとめ:判断は「今の子ども」と「家族の体制」を基準に

中学受験をするかどうかは、家庭ごとの環境・価値観・子どもの成長段階に合わせて判断すべきことです。

- 焦って「今すぐ決めなきゃ」と思わず、

- 必要な情報を集め、冷静に時間をかけて検討し、

- 子どもの「今」と「将来」の両面から考える

ことで、後悔のない判断につながります。

※なお、中学受験と高校受験のメリットを以下の記事で比較しています。

「中学受験は意味ない?」高校受験との違いと本当の価値を徹底解説

まとめ

中学受験をするかどうか迷われている保護者の方向けに、受験するかどうかの判断基準や判断するタイミングを紹介しました。

中学受験に有利なタイプの子もいますので、子どもの様子をご覧になりつつ、受験について子どもとコミュニケーションを取るようにしましょう。

子どもの学習スタイルや将来のイメージ、学習習慣や集中できる環境も大切です。

コメント