中学受験で1番悩むポイントの1つが、「志望校選び」ではないでしょうか。

中高の6年間通いますから、子どもの考え方や生活スケジュールに大きな影響を与えます。

しかも、志望校の選び方次第で合否をわけることもよくあります。

納得のいく志望校選びをしたいですね。

そこで、今回の記事では下記の3点をお伝えします。

- 志望校はいつまでにどうやって決めるのか

- 志望校を決める際のNG

- 進学した学校が合わなかったときどうすればいいか

これから志望校を選びたい方も、すでに志望校を選択済の方もぜひ参考にしてください。

【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。塾と併用、Z会単独どちらにも有効です。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学受験の志望校の決め方

中学受験をするご家庭が最初にすることは「志望校選び」だと思います。

12歳~18歳までの貴重な6年間を過ごす学校です。ベストな選択をしたいですね。

志望校の選択時期と選び方をまとめました。

子どもの将来から考える

志望校を選ぶにあたり、まず子どもの将来を考えましょう。

- 医学部や難関大学に進学できるようにしたい

- 幅広く活躍できる力を身につけさせたい

- さまざまな人と関われる多様な力を身につけさせたい

- 子どもの得意を伸ばしたい

ほかにも色々ありますが、子どもに身につけてほしい力や子どもの良さをさらに伸ばしていくなど、方向性を決めます。

学校の種類を選ぶ

中高一貫校にもさまざまな種類があります。

- 大学附属

- 男子校・女子校

- 公立中高一貫校

- 宗教校

それぞれ説明します。

大学附属中学とは

まず、大学附属の中高一貫校があります。

国立の教育大学に附属している中学校や、

私立大学に附属している中学校です。

私立大学付属中学の場合はそのまま附属大学に進学できるケースが多いです。

有名大学の附属中学であれば、中学入試に合格した時点で有名大学の学歴を半ば手に入れたも同然です。

ただし、国立大附属中学の場合、大学受験をしないといけません。

男子校・女子校の特徴

私立・公立の中高一貫校のなかには、男子校・女子校になっている学校もあります。

それぞれ下記のような特徴があります。

- 男子校:中学の間は勉強がゆるやかで、伸び伸びと過ごす。入試で算数の難問を出す傾向がある。

- 女子校:校則が厳しめで落ち着きがあり、英語やプレゼン、看護科への進学に力を入れている。入試は比較的「計算力」や「作業スピードの速さ」を問う問題が出る。

公立中高一貫校とは

公立の中学と高校が6年一貫となっている中高一貫校です。

公立の学費で私立のような教育環境が手に入るため、人気です。

下記の表のように、私立中にくらべれば学校数はやや少ないです。

| 公立中学 | 私立中学 | 公立中高一貫校 (連携校除く) | 公立中高一貫校 の割合 | |

| 学校数 | 9,027校 | 780校 | 143校 | 1.6% |

文部科学省の方針で500校の設置が目標となっており、毎年数校ずつ全国で開校されています。

※関連記事:公立中高一貫校の入試制度の解説

※関連記事:公立中高一貫校の適性検査対策

※関連記事:【中学受験】作文の書き方

【公立中高一貫校を志望されている方向けに、専門の対策をしているe点ネット塾のPRバナーを貼っておきます】

宗教校

宗教法人によって運営されている学校です。キリスト教や仏教、神道など宗教の種類はさまざまです。

その宗教の考え方が学校の基本方針に反映されており、子どもの人格形成に大きな影響を与えます。

宗教色が濃い場合もあれば、礼拝などはあるものの宗教色がほとんどない学校もあります。

中学校の入試説明会に行く

気になる学校が出てきたら学校説明会に足を運びます。

合同説明会や他会場で実施している説明会もありますが、学校に直接行くほうがおすすめです。

下記のような内容を知る大きなチャンスだからです。

- 学校の雰囲気

- 生徒や先生の様子

- 校舎設備

- 教育方針やカリキュラム

これらを確認して、入学後のイメージをつかんでおきます。

この時点で、子どもに合わなさそうな学校は候補から外します。

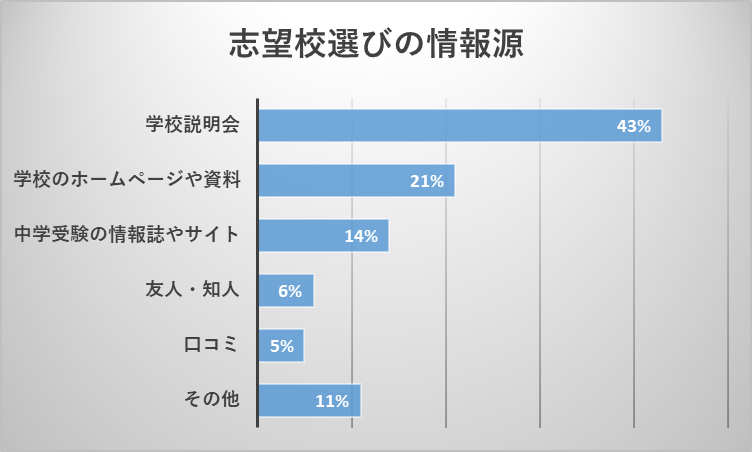

実際、ある調査でも志望校選びの情報源として多いのは学校説明会だったことが分かっています。

- 1番多いのは学校説明会

- 2番目に多いのは学校のホームページなど

また、こうした公式情報以外に友人・知人からの情報も参考にしていることがわかります。

学校の大学合格実績を知る

学校説明会に行くと大学進学の話も聞けます。昨年度の高3や卒業生の大学合格実績を知ることができます。

その説明をとおして「将来の進路」をイメージしやすくなります。

学校によって合格実績の公開の仕方はさまざまですが、特にチェックしておきたいのは下記の項目です。

| 国公立大学 | 最上位3つ |

| 合格者数の多い大学3つ | |

| 私立大学 | 最上位3つ |

| 合格者数の多い大学3つ | |

| 特定の学部 | 医歯薬・看護など合格者数の多い学部 |

最上位の大学3つくらいを見てみると、「その中高一貫校から合格できる最上位の大学」が分かります。

例えば「東大5名、京大10名、大阪大学15名」であれば、学年で30位以内に入れば大阪大学以上の難関大学に合格できる可能性があると分かります。

ただし、中高一貫校は一部の成績上位者とそれ以外の生徒の学力差が非常に大きいです。

一部の成績上位者のグループに入れなかった場合、どの大学への進学の可能性が高いかも確認しておきます。

それが分かるのが「合格者数の多い大学3つ」です。

また、看護など特定の学部の合格者数の多い中高一貫校もあります。そうした学校では高3で看護受験コースを設けているなど、特定の学部の入試対策に強いことが分かります。

大学附属の内部進学の条件を確認する

大学附属の中高一貫は人気です。ただし、内部進学の条件を確認しておきましょう。

大学附属だからといって、全員附属大学に内部進学できるとは限りません。

なかには、内部進学のための成績条件を設けているところもあります。

中学入試日程を確認する

気になる学校の昨年度の入試日程もチェックしておきましょう。

中学受験では複数の学校を併願するのが普通です。

志望校の入試日程が重なることもあります。重なってしまうとどちらか1校しか受けられません。

午前入試・午後入試

同じ日に入試があっても、午前と午後で入試が分かれている場合があります。

そのときは両方受験できます。

ただし、移動時間を加味しておきましょう。午前入試の後の移動が間に合わないこともあります。

入試日程戦略を考える

入試日程を見て、入試日程の戦略を立てます。

第一志望校を受ける日よりも前にほかの中学を受験しておくと「受験慣れ」ができ、第一志望校の入試で実力を発揮しやすくなります。

また、ほかの中学で合格を取ってから第一志望校に臨むような日程にしておけば、弾みをつけられます。

入試問題の傾向を確認する

気になる学校がいくつか出てきたら、入試問題の傾向を確認しましょう。

出題傾向が似ている中学を選ぶと受験対策がしやすくなります。

密度の濃い受験対策ができれば、模擬試験の偏差値では足りていなくても合格を勝ち取る可能性が高くなります。

子どもが「行きたい」と思える学校を選ぶ

上記のようにいくつかの項目がありますが、1番大切なポイントは「子どもが『この学校に行きたい!』と希望することです。

本人が行きたいと思えなければ、中学受験勉強を乗り越えるのはむずかしくなります。

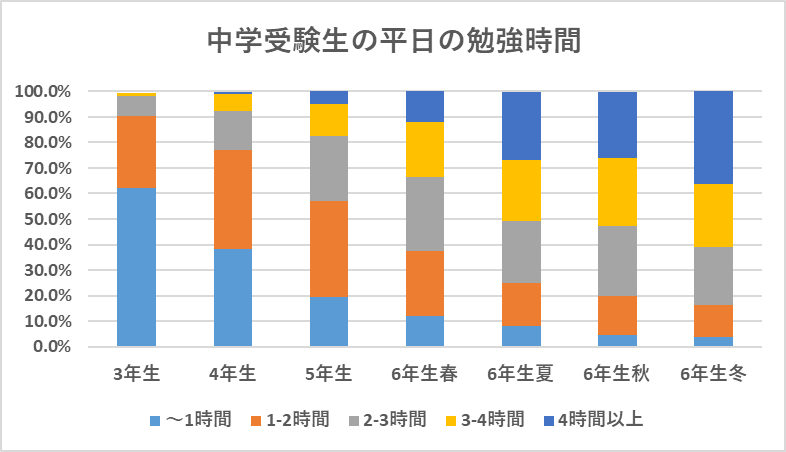

下記のグラフをご覧ください。中学受験生の平日1日の勉強時間を調査した結果です。

- 小学校3年生の6割は1日1時間未満の勉強

- 小学校4年生の6割は1日1-2時間ほど勉強

- 小学校5年生の6割は1日2-3時間ほど勉強

- 小学校6年生は秋以降、5割が1日3時間以上勉強

という結果です。学年があがるにつれて勉強時間がどんどん長くなっていきます。

毎日これほど長い時間勉強しつづけるには、子ども自身の「この学校に行きたい」という強い気持ちが欠かせません。

志望校を決めるときは、「子どもは行きたいのかどうか」を重視するようにしましょう。

志望校選択時の要チェック項目

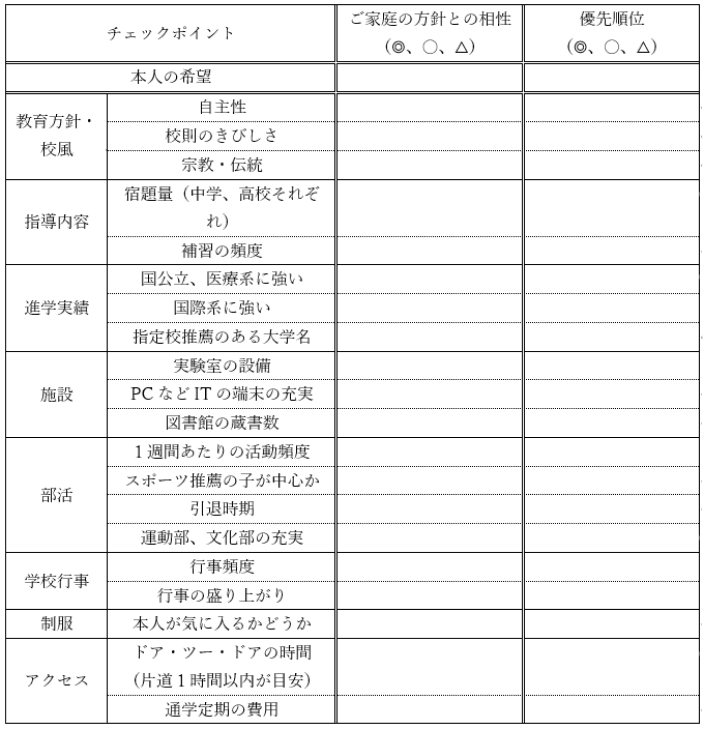

志望校を選ぶときに見るべきポイントがたくさんあります。

初めて説明会に参加される際のオススメのチェックポイントをまとめました。プリントアウトしてお使いください。

志望校が決まれば塾も決まる

志望校を決めると塾選びがしやすくなります。

塾によって得意な中学はことなります。

塾ごとにターゲットにしている中学があり、その中学入試に合わせて教材をつくっています。教材の難易度のたかい塾もあれば、易しめの難易度の塾もあります。

子どもの学力や生活スケジュールにあう塾を選ぶと、学力も上がりやすくなります。

志望校が決まっていれば、その志望校の得意な塾を選ぶようにしましょう。

※関連記事:中学受験の塾費用はいくらかかる?

※関連記事:中学受験の塾選び:中学受験に強い塾の選び方と選んではいけない塾の特徴を紹介

中学受験の志望校をいつ選んでいるか

ではこれまでの中学受験生はいつ志望校を選んでいるでしょうか。

時期と志望校決定までの流れをまとめました。

4年生までに志望校選びを本格的にはじめる

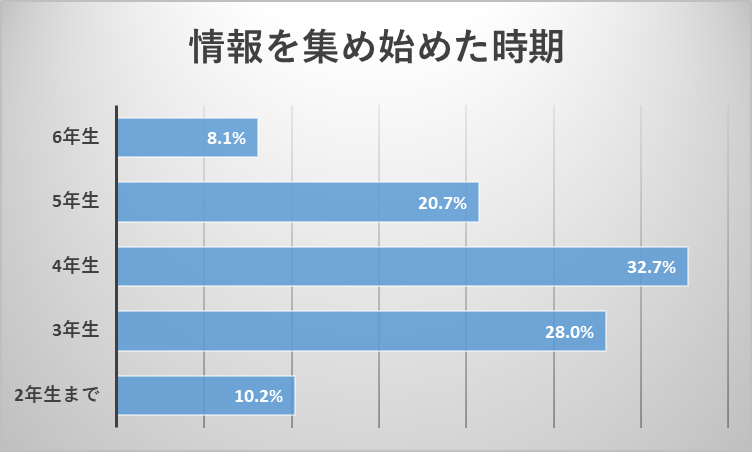

説明会の参加など、志望校の情報収集を本格的にはじめた時期は3-4年生が6割です。下記のグラフをご覧ください。

「志望校選びに動き始めた時期」を調査した結果です。

- 1番多いのは4年生で32.7%

- 2番目に多いのは3年生で28.0%

3-4年生で6割以上のご家庭が志望校選びのために動き出されています。

5年生までに第一志望校を決定する

3-4年生から志望校の情報を集め出し、最終的に決定したのは5-6年生が多いようです。

3-4年生で志望校選びをはじめて、決定が5-6年生です。2年ほどかけていることになります。

「志望校を決定した理由」も確認しておきましょう。

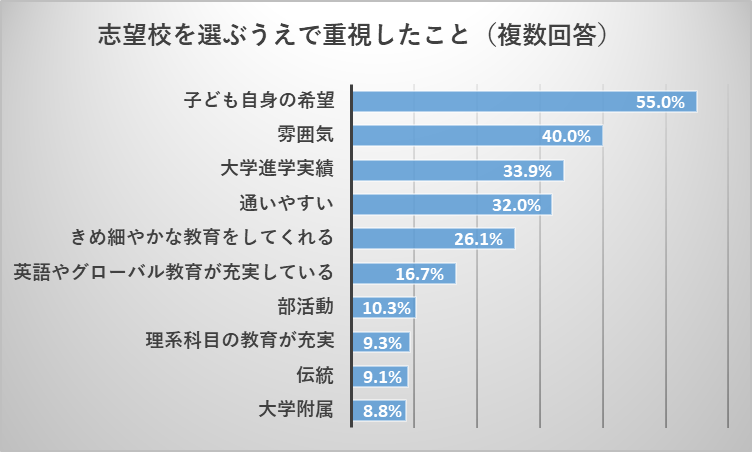

- 1番多いのは子ども自身の希望で55.0%

- 2番目に多いのは「学校の雰囲気」で40.0%

- 3番目に多いのは「大学進学実績」で33.9%

でした。

6年生の夏ごろに併願校を決定

後ほど改めて説明しますが、受験校は「チャレンジ校」から「安全校」まで3パターン選択するのが普通です。

第一志望校以外にも2-3校ほど併願校を選びます。

併願校の選択は、学力状況をみながら6年生の夏~秋に決定するのが一般的です。

合同説明会に参加される際は、第一志望校以外にいくつかの学校の個別説明会にも参加しましょう。

「この学校なら行ってみてもいいな」と感じられる併願候補をつくっておいて、受験が近くなったら最終決定します。

志望校を決める際のNG

志望校を決めるとき、なるべくしないほうがいい決め方も紹介しておきます。

子どもの希望を聞き入れない

前述のように、子ども自身の「行きたい」という気持ちは必須です。

ですが、親にも当然希望があります。子どもの希望と違う場合もあります。

どもがなぜその中学を希望しているのかを聞き、親がなぜ別の中学を勧めるのかも子どもに伝えたうえで、じっくり相談しましょう。

また、塾の説明会はたいてい土日祝日にあります。仕事が休みの日に子どもを何回か説明会に連れていき、それでも「う~ん、どうしようかな」と子どもが悩んでいると、親はぐったりします。

「もうここで良いんじゃないか」と言いたくもなります。

子どもがその学校でOKなら、「どうしても行きたい!」という強い志望ではなくても、ひとまずその学校に決めてしまっても大丈夫です(後ほどあらためて考えてみる機会はつくりましょう)。

ただ、子どもが乗り気ではないのに強引に決めてしまうと、勉強がきつくなってきたときや模試の成績がよくないときに、「できない言い訳」になってしまいます。

「あのときお父さん/お母さんが勝手に決めた」と言われてしまいます。

周りの声に流される

塾に通うと、塾の先生からおすすめの中学校を提案されます。

親に提案するときもありますが、むしろ授業中や授業前後に会話のなかで頻繁に特定の中学名をすりこまれます。

「〇〇中学に行きたいなら~ができるようになろう」

「賢い子はやっぱり〇〇中学に行っている」

「キミたちの先輩は〇〇中学に何人合格した。キミたちはきっと先輩を超えられる」

塾で繰り返し言われ、周りの友だちも〇〇中学志望になっていくと、自分も〇〇中学を目指そうという気持ちになります。

その中学が本人やご家庭の希望にあう中学ならそれでも何の問題もありません。目線があがってむしろ良いこともあります。

ですが、〇〇中学が保護者の希望とちがっていたり、本人の性格に明らかに合わなさそうな場合は厄介です。

じっくり本人と話し合いつつ、塾の先生にもご家庭の方針を伝えておきましょう。

最終受験校の選び方

小学校6年生の秋には受験校を決定し、冬には出願します。

第一志望校に届かなかった場合に備えて、受験校は第一志望校以外に2-3校選んでおきます。

5年生までに、合同説明会などで第一志望校以外の学校にも話を聞いておきましょう。

「ここなら行ってみたい」と感じる学校を4-5校選んでおきます。

そのなかから「チャレンジ校」「本命校」「安全校」を選びます。

選ぶときの基準を説明します。

チャレンジ校を選ぶ

たいてい、第一志望校より偏差値上位の学校です。

「受からないかもしれないけど、受かったら行ってみたい」

「勉強をがんばってきたらか、せっかくだからチャレンジしてみたい」

というときに受験します。

「チャレンジ受験」とは言いますが、

ダメ元で受けても、しっかり合格を勝ち取る子も毎年少なくありません。

入学後に数学の授業についていけるかどうか心配される場合もありますが、中学生の間はそこまでハイレベルなカリキュラムになっていない学校がほとんどです。

不安があれば、中学準備をしっかりしておいて、最初の定期テストで上位を狙うようにしておきましょう。

中学3年間で平均より上の成績を取っていればその後は心配いりません。

※関連記事:私立中学生が塾に行くのは当たり前!?いつから通う?家庭学習だけではダメ?

本命校を選ぶ

たいてい、第一志望校です。チャレンジ校より偏差値は下ですが、油断せずに取り組みましょう。

普通は合格ラインぎりぎりか、合格ラインに少し届かないくらいで受験します。

3人に1人は合格しないと言われるラインです。

安全校を選ぶ

本人の偏差値より10-15ポイント下の学校です。チャレンジ校も本命校も受からなかった場合に全落ちを避けるために受験します。

地域によっては国立中学や公立中高一貫校を受ける場合もあります。

※関連記事:中学受験でまさかの全落ち!?子どもはどうなる?そのとき親はどうすればいい?

進学した学校が合わなかったときの対処

せっかく何年も努力して進学した中高一貫校が「性格に合わない」「思っていたのと違う」というケースがあります。

非常に残念なケースですが、学校に通えなくなったり、退学する生徒もいます。

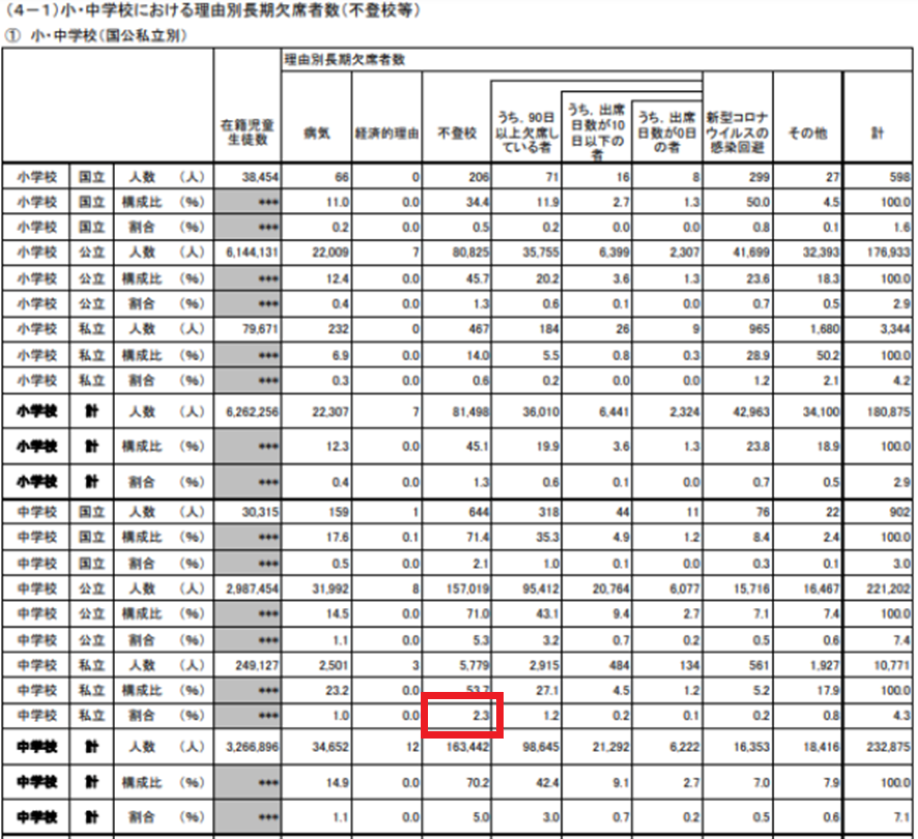

- 私立中学で約2.3%

- 国立中学で約2.1%

もの生徒が、長期欠席状態(不登校)になっています。

不登校になる原因はさまざまですが、高校では出席日数が足りないと進級できない場合もあります。そのままだと高校中退になります。

外部受験をする

こうなったときの状況を変えるための手段は大きく2つあります。

- その学校に在籍したまま登校再開を目指す

- 別の学校への進学を目指す

2つ目の「別の学校への進学」の場合、地元の公立中学に転校するか、中学3年生であれば外部の高校を受験するという手段を取ります。

中学課程の内容を勉強しなおし、別の高校の入試を受けます。高校入試は「内申点」と「当日の学科試験」の合計で合格を決めます。

欠席日数が多いと内申点が低くなり、公立高校受験は極めて不利になります。

そのため、内申点をあまり重視しない私立高校を受験するか、所属中学の先生の配慮で内申点に下駄をはかせてくれる場合もあります(これは本当に、本当にありがたいです)。

※関連記事:通知表の内申点の出し方・あげ方

※関連記事:中学校最初のテスト:テスト範囲はどこ?勉強はいつから・どうやってするか

※関連記事:高校受験5教科の勉強法とスケジュール

通信制高校もある

不登校生活が長くつづくと、高校から毎日学校に通うのに不安を感じる子も多いです。

そういう場合は、通信制高校を受けるという選択肢もあります。

有名なN高校以外にも、各都道府県には伝統のある通信制高校がたくさんあります。

一芸を磨く、難関大学を目指すなど進路の選択肢をたくさん用意してくれています。

スクーリングといって、月1回や学期に1回など、定期的に校舎に行って高校の先生と面談する機会もあります。通信制であっても、直接会う機会もつくってくれています。

学校が合わなくても別の環境を選択できる

ご覧のように、受験する前に選んだ志望校が合わなくなる場合もありますが、その後の手立てはいくらでもあります。

決して珍しいことではありません(読売新聞オンライン)。

まずは「行きたい!」と思える学校を探しつつ、

精一杯受験勉強をがんばりましょう。

※関連記事:【中学受験】受験勉強はいつから本格的にはじめる?受験を成功に導く3つの力とは?

※関連記事:【中学受験】5年生からでも塾で間に合う?巻き返すための勉強方法と親のサポート方法

まとめ

中学受験のご家庭向けに志望校の決め方を紹介しました。

第一志望校は小学校3年生から4年生の間に決めた家庭が多いです。

志望校を決めるにはさまざまなポイントがありますが、子ども本人が「行きたい」と思うかどうかを重視しましょう。

また、第一志望校以外の受験校も選んでおくことが普通です。チェックシートも活用して、ご家庭の希望にあう候補を4-5校ほど選んでおきましょう。

【下記バナーは算数に苦手意識のある子向けのPRです。中学受験で算数が好きになれば最強です。小学校の先取りと中学受験算数対策の両方ができるおすすめの学習ツールです。】

コメント