中学受験で苦手な教科といえば、算数と国語です。

特に国語は模試のたびに点数が上がったり下がったりと、なかなか安定しない子が多いです。

このまま入試でも点数が不安定だったら…と思うと、不安ですよね。

実は国語辞典を使いなれている子は読解問題が高いレベルで安定しやすいんです。

そこでこの記事では、

- 国語辞典を使う習慣のつくりかた

- 国語辞典を使うとなぜ語彙力と読解力の両方があがるのか

をお伝えします。

この記事は特に下記の方向けです。

- 子どもの国語力に不安を抱えている方

- 小学校低学年から国語力を伸ばす準備をしたい方

【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。塾と併用、Z会単独どちらにも有効です。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

小学校低学年で国語辞典を使う習慣をつくる方法

学習習慣をつくるには3年生までがおすすめです。

国語辞典も同様で、低学年の間に使う習慣をつくっておきたいですね。

低学年の間にできる国語辞典を使う習慣づくりの方法を3つお伝えします。

リビングに国語辞典を置いておく

日常会話や読書をしていて、意味を知らない言葉が出てくることがよくあります。

そういうときに使いやすいように、

「すぐ取れる場所」に国語辞典を置いておきましょう。

- リビングの本棚

- 子ども部屋

- 親の部屋

などありますが、おすすめは「リビングの本棚」です。

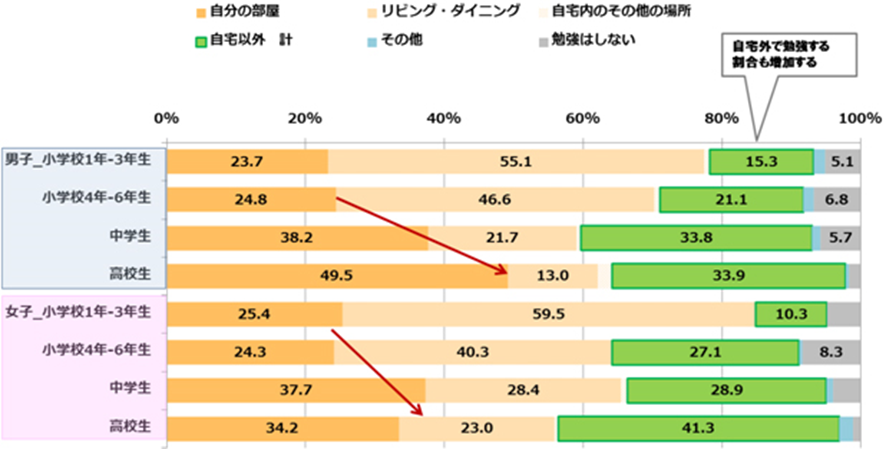

東京ガスの調査で、「小学生の間はリビングが1番学習しやすい」ということがわかっています。

「どういう意味?」と聞かれたら一緒に調べる

知らない言葉の意味を子どもから聞かれたら、

「~という意味だよ」

と教えてしまわずに、一緒に国語辞典を調べてみるようにしましょう。

テレビ番組や本のなかに、「かたくなな態度」「ぎこちない」といった言葉が出てくることがあります。

「かたくな」:意地を張って頑固な様子。

「ぎこちない」:慣れていなくてなめらかでない様子。

を指す言葉で、子どもにはなじみの薄い言葉ですが、中学受験には必須の語彙です。

日常会話に出てくる語彙だけでは、中学受験では圧倒的に足りません。

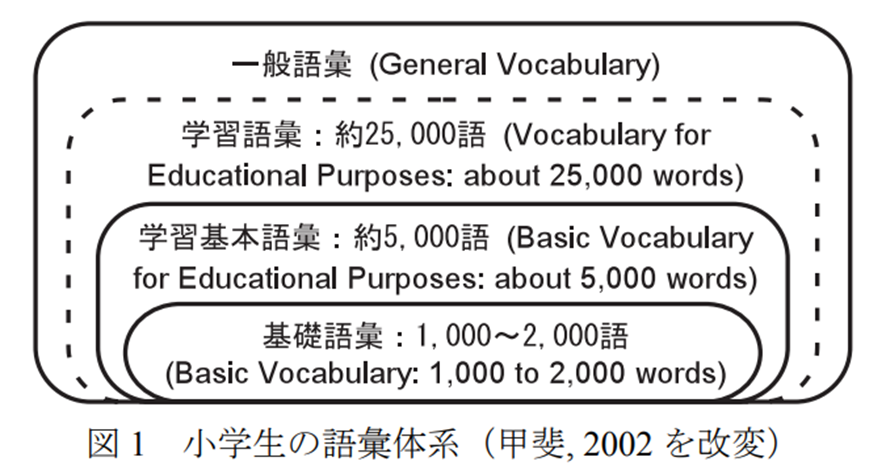

下記のグラフをご覧ください。

- 基礎語彙は1,000-2,000語

- 学習基本語彙は約5,000語

- 学習語彙は約25,000語

上記の語彙数が必要とされています。

読書などをとおして出てくる語彙をきっちり拾っておきましょう。

「まず調べてみる」という手順を入れておくと、そのうち子どもが1人で国語辞典を使うようになります。

「国語辞典を使うから物知りだね!」とほめる

新たに知ったことや気づいたことをうれしそうに親に報告してくれることありますよね。そういうときに「国語辞典を使うから物知りだね!」とほめる方法がおすすめです。

ほめられるといううれしい刺激と国語辞典が子どもの頭のなかでリンクします。ほめられれば子どもはその行動をもっと取るようになりますから、国語辞典(など)を使ってもっと物知りになろうという気持ちがめばえます。

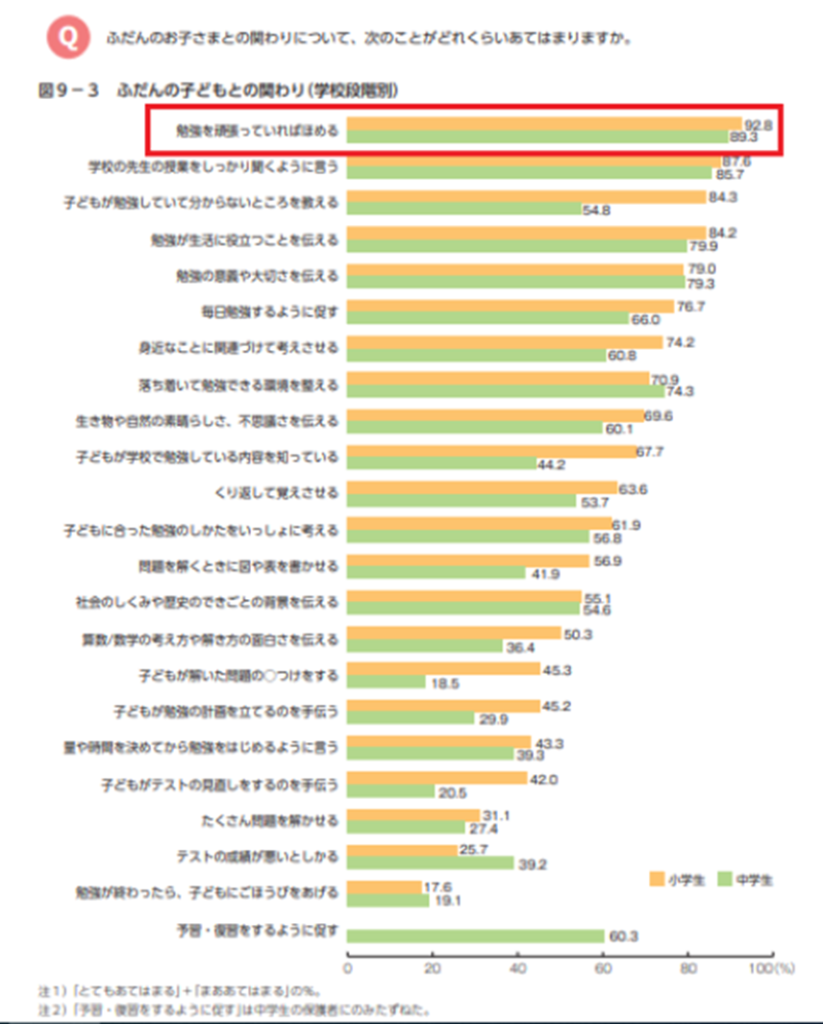

実際、「国語辞典の習慣化」に限定しなければ、同じやり方は多くのご家庭で意識されているようです。

親から見て「がんばってほしいな」と思っている行動を子どもが取ったときに「がんばってるね!」と声かけをするようにしているご家庭が多いという調査結果です。

やはりほめられるとうれしくなって、またやりたくなりますよね!

ほめるときには、

- 国語辞典を使っているという「行動」

- だから言葉をよく知っているという「結果」

の両方をほめてあげると、より習慣化しやすくなります。

小学校高学年で国語辞典を使う習慣をつくる方法

つづいて、高学年から国語辞典を使う習慣の作り方をお伝えします。

- 低学年でチャレンジしたけど習慣化できなかった

- 子どもの語彙不足が気になりだした

などの状況で、高学年から国語辞典を使いだす場合もよくあります。

その場合に国語辞典を使う習慣をつくる方法を3つお伝えします。

紙の辞書・電子辞書(アプリ)を両方準備しておく

国語辞典には、「紙の辞書」「電子辞書(アプリ)」の両方があります。

それぞれメリット・デメリットは違いますが、両方ともリビングに置いておくか、スマホ・タブレットにインストールしておきましょう。

※関連記事:【中学受験】紙の辞書と電子辞書を使い分け方

特徴は違っても、

「習慣化すると語彙力・読解力が伸びる」

という点では同じです。

高学年だと、自分で使い方を工夫する能力も育っていますから、用途に応じて上手に使えるようになります。

きっかけや仕組みをつくってある程度任せてあげれば、高学年はどんどん自分で習慣をつくっていくようになります。

国語の長文に出てきた言葉の意味を調べる

塾の問題集や市販教材、通信教育の教材で国語の長文読解をすると思います。

本文に出てきた言葉から3つ選び、国語辞典で意味を調べてノートに書いてみましょう。

子どもが1人でやるようになるまでは、保護者の方が「この言葉どういう意味?」と聞いてあげるとやりやすくなります。

例えば、「つたない」「ためらう」「煮詰まる」といった言葉は、小学生はあまり使いません。

「つたない」:へた。巧みではない。

「ためらう」:するかどうか迷っている。

「煮詰まる」:議論をたくさんして、いよいよ結論を出す段階になる。

という意味です。大人でも、「知っているけど意味を説明するのはちょっとむずかしいかも」といった言葉です。

中学受験は「表現力」も必要です。意味を書く・説明するという作業をとおして、

「意味を知っている」

「聞いたらわかる」

というだけでなく、

「説明できる」

「説明に必要な語彙も知っている」

というところまで語彙力を高められます。

ノートに書いた語彙をテストする

ノートに語彙を書いたらテストしましょう。テストをすると記憶に残りやすくなります。

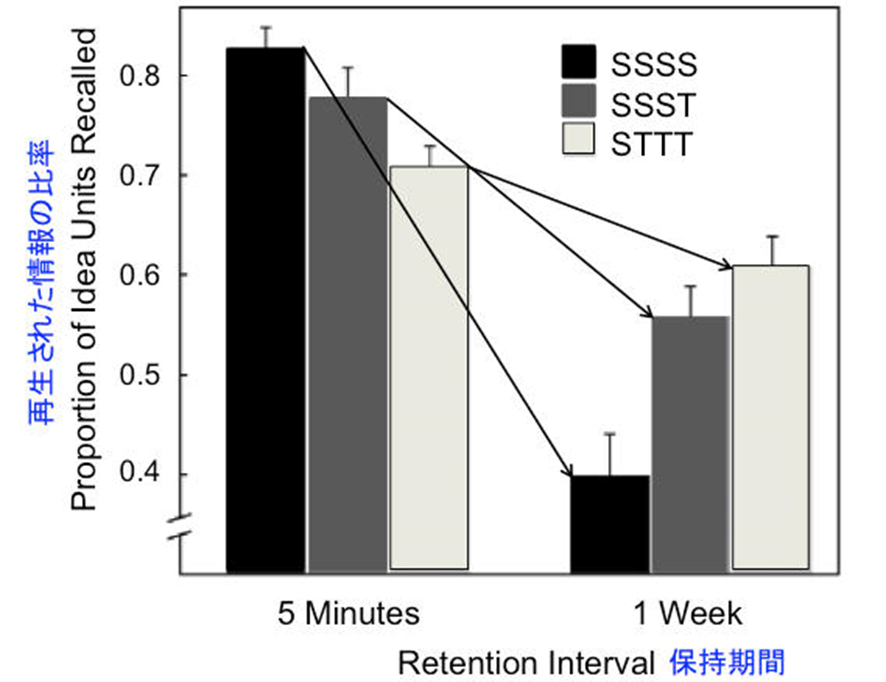

下記のグラフをご覧ください。約270語のテキストの内容を覚えるのに下記の3通りの方法を使い、効果を比較した実験の結果です。

- 1回5分の熟読を4回

- 熟読3回+テスト1回

- 熟読1回+テスト3回

1週間後に1番よく覚えていたのは、

「熟読1回+テスト3回」の方法だったそうです。

よく読むというインプットの回数よりも、

テストする(思い出す)というアウトプットの回数を多くする方が記憶に残りやすいのです。

言葉の意味をノートに書くか、保護者の方に説明したら「テスト」をしてみましょう!

中学受験勉強で国語が苦手になる理由

国語を苦手にしている小学生はとても多いです。

たくさんのご家庭で対策に取り組まれていますが、

なかなか簡単ではないというのが現状ではないでしょうか。

国語が苦手になるのは理由があります。

文章を読むのに慣れていない

まず、活字離れが大きな原因のひとつです。

長い文章を読むのに慣れていないため、長文を読んでいる途中で集中が切れてしまい、何が書かれているか読み取れなくなる子が多いです。

漢字が苦手

文章を読むのに苦労する理由のひとつに「漢字不足」が挙げられます。

文章中にはたくさん漢字が出てきます。1つでも読めない漢字があると、そこが気になってしまって内容が頭に入ってきにくくなります。

また、漢字の意味が分からないために本文中の言葉のニュアンスを取り違えてしまうこともよくあります。

語彙が乏しい

長い文章を読むには語彙力が必要です。

中学受験では小学生になじみのうすい題材が選ばれるケースが多いです。もともと大人相手に書かれた本がほとんどですから、大人なら知っているむずかしい語彙も普通に文章中に出てきます。

しかも同じ言葉を何度も登場させるのは日本語として不自然なため、同じ意味の別の言葉で表現することが多いです。

語彙力が乏しいと、「この言葉はさっき使っていたあの言葉と同じ意味で使ってるな」と見抜けず、特に説明文の読み取りがむずかしくなってしまいます。

なぜ国語辞典で国語の学力アップにつながるのか

国語辞典を使うと学習成果が上がると言われています。小学生を対象に2年間におよぶ縦断調査を行ったある研究でも実証されています。

では、なぜ国語辞典が学習成果向上につながるのでしょうか。大きく2つの理由をお伝えします。

語彙がふえて読解力アップにつながる

1つ目は「語彙アップ→読解力アップ」です。これは国語辞典の活用による直接的な理由です。

国語の読解というと「読み方」「解き方」が重視されますが(もちろん不可欠ですが)、語彙力は意外と重要です。

入試問題で使われる長文は大抵、一般書籍からの一部抜粋です。入試問題用に書かれた文章ではなく、一般向けに書かれた文章です。小学生対象に書かれたものもあれば、中学生以上や大人向けに書かれた文章もあります。

私立中学入試では「普通の小学生には読みづらい文章」が入試長文として採用される傾向が強いです。小学生になじみの薄いテーマの文章ですから、一般的な小学生が知らない言葉も文章中にしばしば使われています。

それらの言葉を知らないと文章全体のニュアンスが取りづらくなります。逆に知っていると、それだけでほかの受験生よりも頭ひとつ抜けた「正確な読み取り」がしやすくなります。

知らない言葉が出てきたら辞書を使って意味を確認する習慣をつけておくと語彙が豊富になり、国語の長文読解で有利になりやすいのです。

自分で調べる・考える習慣が身につく

国語辞典を使う習慣をつけると、「自分で調べる」「自分で考える」習慣が身につきやすくなります。重たい辞書を引っ張り出して、何百ページもある中から目的の言葉を探すわけですから、ネットでちょちょいっと調べるよりもうんと労力を使います。

そもそも「自分で調べる」という行為自体が子どもにとって面倒です。自分よりはるかにモノを知っている大人に聞いてしまうほうが早く・確実に解決できます。

それなのに労力を使う作業を日常的にわざわざ行っているうちに、自分で調べるという行動が当たり前に感じられるようになります。

自分で調べる習慣がつくと、自分で考える習慣も身に付きます。なにせ辞書で調べるのは面倒ですから、調べなくても済むなら調べません。知らない言葉が出てきて「この文脈だったらどういう意味かな?」と考えて意味がわかるなら、辞書を引っ張り出す必要がなくなります。

ですから、国語辞典で調べる習慣をつけると、「その前に自分で考える習慣」も身につけられるようになります。

語彙力が豊富だと中学受験国語の読解力が伸びる

前述のように、国語辞典を使うと語彙力だけでなく読解力も同時に伸ばせます。

まず、語彙力は下記の2段階にわかれています。

1段階目:知っている語彙

2段階目:使える語彙

「知っている語彙」は聞かれたらわかる、語彙の問題で正解の選択肢を選べるという段階です。

暗記しただけで、自ら使うのはまだまだむずかしいです。

それに対して、「使える語彙」は日常会話や記述・作文のなかで使えます。使うのにふさわしい状況を自分で判断しないといけないため、微妙なニュアンスを知っておく必要があります。

中学受験の国語長文は「言いかえ」が多い

「知っている語彙」も「使える語彙」もどちらも大切ですが、中学受験の長文読解が得意な子は「使える語彙」が豊富です。

国語の長文では、文章のキーワードを別の言葉や説明に置き替えて本文中に繰り返し登場させる傾向があります。

「〇〇と同じ意味の言葉を本文中から7字で書きぬきなさい」

という書き抜き問題がよく出ます。

同じ意味の言葉を別の言葉に言いかえていることに気づけるかどうかを試す問題です。

言いかえているのは文章中のキーワードですから、言いかえに気づけると本文の内容を整理して捉えやすくなります。

中学受験では語彙と読解を切り離さずに、連動させるほうが得点アップにつながりやすいです。

国語辞典で「言いかえ」が得意になる

言葉の意味を調べる・説明するというのは、その言葉を別の言葉に言いかえることです。

例えば前章では、「つたない」という言葉の意味を「へた。巧みではない。」と紹介しました。

これは国語辞典に載っている説明ですが、

「つたない」を「巧みではない」と言いかえているだけです。

国語辞典では、1つの言葉をいくつもの言葉に置き替えているのです。

ですから、国語辞典で調べれば調べるほど、

- 1つの言葉の意味

- その言葉と同じ意味の言葉

の両方の知識をたくわえていけるようになります。

※関連記事:低学年・高学年におすすめの国語辞典

語彙が知識を広げる

入試まで2年以上あれば、国語辞典が持つ「1つの言葉の意味と、その言葉と同じ意味の言葉の両方を同時に覚えられる」という特徴を活かした勉強がおすすめです。

特定の語彙から知識を広げていくようにするのです。

例えば、「再利用」について調べてみると再利用に関する知識がグンと増えます。

「再利用」を調べれば「リサイクル」という言葉も出てくるでしょう。

「リサイクル」を調べると、「リユース」という言葉にたどりつくでしょう。

こうして、再利用に関連する語彙がたくさん手に入ります。しかも、カタカナ語とセットで頭に入ってくることもよくあります。

一石三鳥くらいのお得な方法です。

人間は知っている言葉を使って思考するようにできていますから、語彙が豊富だと知識が頭に入りやすく、残りやすく、取り出しやすくなります。

小学校の授業や中学受験の長文で環境問題の話題が出たとき、「再利用」に関する語彙をたくさん持っていると、環境問題のなかで再利用についての知識をたくさん頭にたくわえられます。

環境問題がテーマの別の長文を読んだときに、背景知識に詳しいと初見の文章なのに非常に読みやすくなっています。

国語の長文読解が得意な子は、大抵このパターンなのです。

※関連記事:【中学受験】国語の勉強法と入試出題傾向を解説!(漢字の覚え方・長文読解の解き方など)

ほかの情報とくっつけると覚えやすい

人間の脳は、ある情報をほかの情報と結びつけてインプットするほうが記憶に定着します。

1つの情報は単独で脳の中にあるのではなく、ほかのさまざまな情報とくっついて網のようになっています。

網ですから、1か所(1つの情報)を取り出そうとしたときにほかの情報もくっついて取り出されます。

この「くっつかせる作業」にひと手間加えて、

語彙を「知っている」という段階から「取り出せる」という段階に引き上げられます。

その点、紙の辞書は目的となる情報(語彙)の周辺知識が目に入ってきます。

紙の辞書ならば、情報と情報を結びつけて、自分のものにする力もつけてくれます。紙の辞書を繰り返し使うことによって、探す過程で間違ったり、思わぬ発見をしたり、行ったり戻ったりしながら、知識を自分のものにすることができます。

※ベネッセ 教育情報サイト中学生の英語辞書選び。紙の辞書と電子辞書の違いより

ピンポイントに必要な情報を探し出すだけでなく、「情報の散歩」をすることで知識の幅は大きく広がります。

まとめ

いかがでしょうか。

国語辞典を使うと、低学年からでも高学年からでも語彙力と読解力を同時に効率よく伸ばすことができます。

※関連記事:【中学受験】低学年・高学年におすすめの国語辞典

最近の中学受験は「表現力」を重視していますから、語彙力が豊富な子のほうが有利になります。

語彙力・読解力はどの教科でも基礎になりますので、日常生活のなかでしっかり伸ばしておきましょう。

※関連記事:【中学受験】算数が苦手な子必見!家庭でできる「算数の伸ばし方」をお伝えします!

【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。塾と併用、Z会単独どちらにも有効です。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント