5-6年生になると、受験算数の問題が急激にむずかしくなります。

- 「同じ問題で何度も間違えてしまう」

- 「宿題に時間がかかりすぎて、テストの直しや苦手単元の復習ができない」

こういうお悩みを抱えている方はとても多いですよね。

いくら勉強してもなかなか上がらないので、「算数は苦手」と思い込んでしまっている子がとても多いです。

実は、算数が伸びない理由は能力やセンスよりも、「勉強の仕方」にあります。

知らず知らずのうちに「伸びにくい勉強方法」をしている子が多いです。

勉強方法を変えるだけで成績が急上昇していく子もいます。

そこで今回は、算数が得意になる勉強方法を5つお伝えします。

※関連記事:中学受験をやめたいと思ったら?:保護者ができる対処法と勉強嫌いにならないようにする上手なサポート方法

【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。塾と併用、Z会単独どちらにも有効です。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学受験算数の伸ばし方

算数が嫌いな子も、問題が解けるようになってくれば自信がついて前向きに取り組めるようになります。

そこで、受験算数が苦手な小学生向けに、

家庭学習で克服できる勉強方法を紹介します。

※関連記事:中学受験算数のおすすめ問題集

毎日復習する時間を取る

算数は範囲が広いからといって、どんどん新しい問題ばかり解いていませんか。算数の問題を解けるようにするには、何よりも復習が大切です。

毎日復習する時間を取るようにしましょう。思いだす頻度を増やせば解き方が早く定着します。

前日の学習内容の解きなおしをする

復習の頻度を増やすことに関連しますが、前日勉強した内容を翌日にも勉強しましょう。

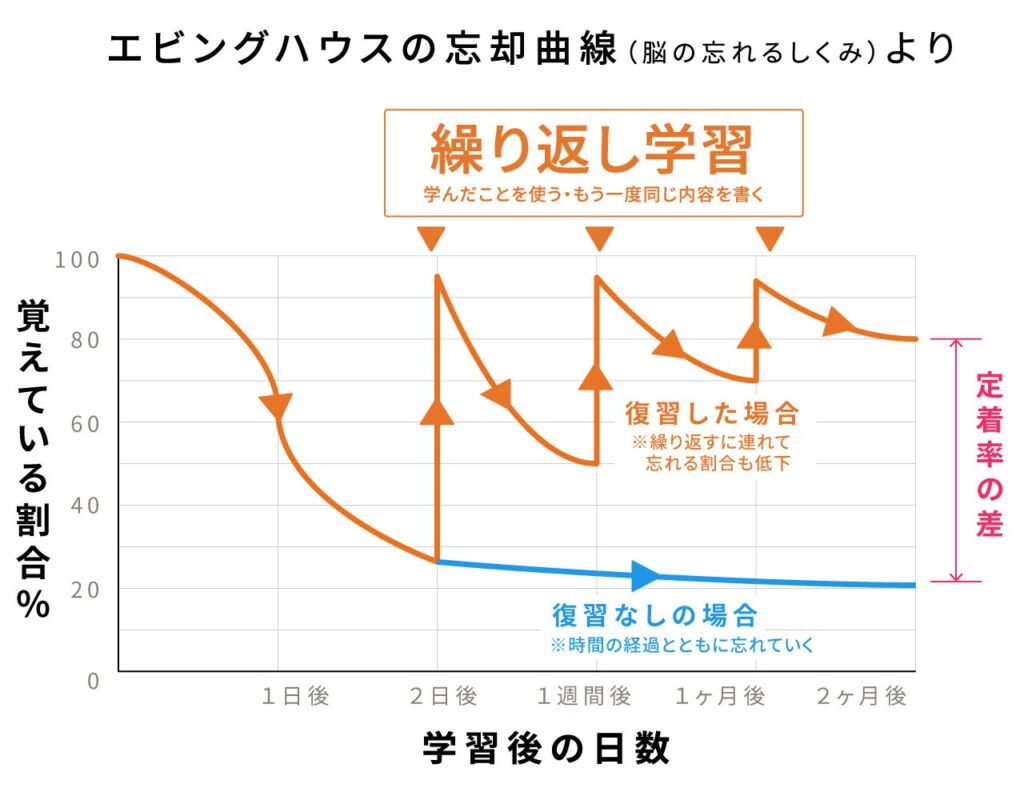

「エビングハウスの忘却曲線」を聞いたことのある人は多いと思います。下記のグラフです。

この曲線からは以下の2点が分かります。

下記の4回のタイミングで復習するようにしてみてください。

- 翌日

- 1週間後

- 1か月後

- 模試の後

復習の頻度がある程度多いほうが記憶に定着します。この4回のなかでも「翌日の復習」は特に重要です。

勉強した内容は24時間後には半分ほど忘れてしまいます。忘れてきた頃に復習すると定着率がグンと上がります。

塾の授業の翌日や、宿題を解いた翌日などには必ず復習をしておきましょう。

前日に正解した問題をもう1度解く

前日の復習をする際には、「正解した問題」ももう一度解きましょう。

間違えた問題だけを解きなおす子もいますが、これはもったいないです。人間の脳は正しいアウトプットを繰り返すことで定着することが分かっています。

たとえば、朝起きたとき「こんばんは」とは言いません。眠くて頭がぼーっとしていても「おはよう」と間違えずに言えます。

なぜかというと、正しく「おはよう」と何百回何千回も言ってきたからです。

1度「おはよう」と正しく言えたら次の日から何も言わなくなったら、どうなるでしょう。

朝起きたときには「おはよう」と言うものだという認識はするでしょうが、とっさに「おはよう」と言えなくなるでしょう。

勉強も同じです。「分かっている」だけでなく、繰り返し正しいアウトプットをするほうが定着します。

毎日計算問題を解く

算数を苦手にしている子の多くは、計算力が足りていません。

時間をかければ解ける、複雑な計算でなければ解ける、

というのは計算力が不十分な証拠です。

入試問題はレベルがたかいです。

しかも普段とはことなる環境で問題を解きますから、

普段からあやふやなものは、入試本番ではバタバタと間違えやすくなります。

緊張していても頭が真っ白になっても、あるいは焦っていてもスラスラと正解できるくらいの計算力を身につけましょう。そのために毎日計算問題を解いてください。

また、計算問題は絶対に間違わないように、少しくらい時間がかかってもいいので全問正解できるように注意して解きましょう。

先ほどの「1度正解した問題をまた解く」というのと同じ理由で、正解を重ねることで実力がつきます。

基本問題を繰り返し解く

苦手な単元ほど、基本問題を繰り返し解きましょう。

算数が苦手な子によくみられるのですが、基本問題でボロボロと間違いが発生しているのに応用問題の対策に力を入れてしまいがちです。

基本問題が楽々と正解できるようになってはじめて、応用問題も解けるようになります。

文章題は図や絵を描いて解く

文章題は図や絵を描いて問題の状況を把握しやすくしましょう。

中学入試の文章題は問題文だけで3-4行あります。

「①家から学校まで徒歩で出発した兄を10分後に弟が自転車で追いかけて、

②兄は途中で家に向かって違う道から走って戻ろうとして、

③弟は兄を追い越してしまって学校に先に着いて、

④帰りはスピードをゆるめて自転車で走ったとき、

⑤兄弟は家から何mのところで出会ったかを答えなさい。」

このような複雑な状況が設定されます。

この問題では線を引いた箇所が5つありますから、

5つの条件が設定されていることになります。

1度読んだだけでは何がどうなっているのか状況がわかりづらいです。

①~⑤それぞれの条件を少しずつ図に描いてみるといいです。

棒人間の兄弟が自転車に乗ったり走ったりしている図です。

いきなり5つすべてを描こうとしなくても、描けるところからでも構いません。

人間は頭でイメージできるようになると、格段に理解しやすくなります。

文章題を解くときに必ず図を描くようにしてみましょう。

※関連記事:【中学受験】速さの解き方のコツ

※関連記事:中学入試によく出る「速さ」の問題

応用問題は時間をかけて試行錯誤して取り組む

基本問題をスラスラ解けるようになたら、応用問題ではできるだけじっくり考えて解きましょう。このとき、図形の性質や線分図・面積図など試行錯誤してみましょう。

応用問題を解くには「さまざまな解法の知識」と「解法の適切な選択」が必要です。

いろいろな解き方を試してみて、どの解法を使えば正解にたどりつきやすそうかを選ぶ練習をします。

自分で解き方を解説する

問題に正解できていたら、「どうしてこの解き方なの?」と子どもに質問して答えさせてあげましょう。

「そういえば、どうしてこういう解き方をするんだろう?」と子どもが考えるようになります。

「どうしてこの解き方?」と考えながら勉強するのが習慣になるまで、日常的に問いかけてあげてください。

正解した問題すべてで問いかけてあげるのが理想ですが、それはさすがに聞く側も聞かれる側も疲れます。

週に何回か、できるときだけでいいです。

ポイントは、

「間違えた問題」で問いかけるのではなく、

「正解した問題」で問いかけるという点です。

間違えた問題で「どうしてこの解き方なの?」と聞かれると、「叱られている」と子ども感じます。

ですが正解できている問題で聞いてあげれば、正解の理由を考えやすいです。

文章題や図形問題からランダムに選んで、お子様に質問してあげてください。

また、質問をしてもお子様が解き方をうまく説明できない場合もあります。

問題集やノートを見直して、途中式を指さしながら

「ここはどうしてこの解き方だと思う?」

と聞いてあげます。これで、理解を深めてあげられます。

「どうしてこの解き方?」と質問したときに、お子様の表情が「待ってました!」のようになれば習慣化できたと言えるでしょう。

アウトプットを増やす

ここまで、「自分で説明する」「復習する」といった学習方法を中心におすすめしてきました。

このような能動的な学習方法を増やすと定着率が上がるとされています。

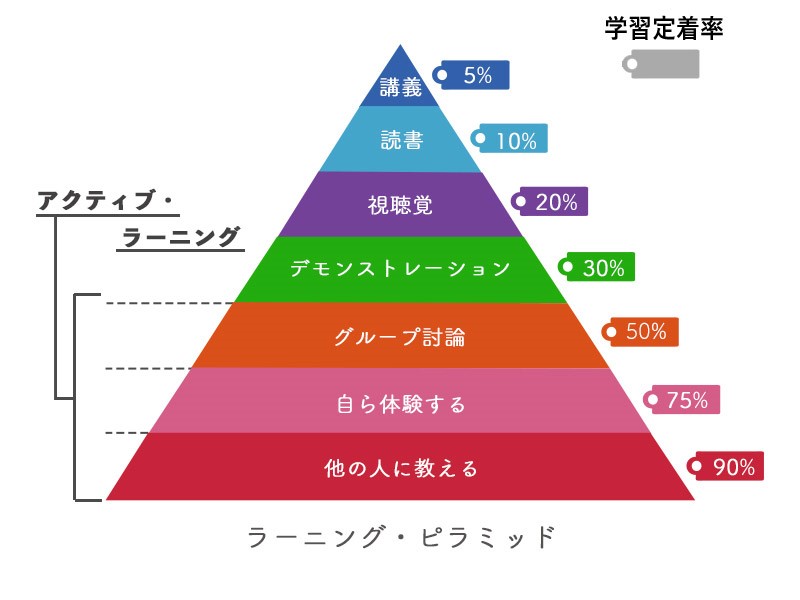

下記は、アメリカ国立訓練研究所が発表した「ラーニングピラミッド」という、学習方法別の学習定着率を示した図です。

単に講義を聞くだけだと定着率が1番低く、人に教える(説明する)学習方法が1番たかくなっています。

90%などの数字にはあまり根拠はないと言われていますが、「能動的に学習すると定着率があがる」ことがわかる図です。

通信教育を試してみる

塾に通ってみて上手くいかなければ、通信教育を試してみるのも一つの手です。

移動時間がゼロですし、塾に比べて短時間の1回あたりの勉強が短時間に設計されています。「塾と併用」「通信教育単独」のどちらも選べます。

難関中学対策ならZ会

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ

中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。

- 視覚的に理解しやすい授業動画

- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい

- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる

- 合格実績は4,000名以上

※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法

楽しく算数を勉強するならRISU

算数に苦手意識のある子を「算数好き」にする通信教育としてRISUが注目を集めています。

ゲームのようにステージをクリアすればするほど算数の問題を解けるようにしていくシステムです。

小学校の勉強先取りはもちろん中学受験の問題もたくさんあり、RISUの会員で四谷大塚の全国小学生学力テストやSAPIXの模試で全国1位を取っている子も出ています。

費用のシステムが分かりにくいので、その解説も含めて下記の記事で紹介しています。

※関連記事:RISU算数の特長・活用法(小学生向け)と費用を解説

算数克服におすすめ問題集

自宅学習用のおすすめ問題集を3種類紹介します。それぞれAmazonのPRリンクをクリックいただくと、Amazonの商品ページに移動できます。

『ハイレベル算数ドリル 小学5年/6年 500題』

ハイレベル算数ドリル 小学5年 500題 (オールカラー,学力診断つき)

ハイレベル算数ドリル 小学6年 500題 (オールカラー,学力診断つき)

出版社:文理

ページ数:160ページ

学習ペース(目安):1日1ページ(30分)

特徴:

「学校の算数の勉強では物足りないから,ハイレベルな問題に取り組みたい! 」

そんな小学生のための算数ドリルです。小学5年生で習う単元をもとにした,難しい問題にチャレンジすることができます。

問題数は,充実の500題。1日30分程度でできる切り取り式のドリルです。取り組むことで算数の本物の実力を付けることができます。★取り組みやすい3段階構成

「標準レベル」→「ハイレベル」→「トップレベルにトライ! 」と,段階を踏んで難易度が上がっていくので,自分に合った方法で,気軽に取り組むことができます。

基本の確認をしたい単元は「標準レベル」の問題を解いてみたり,自信のある単元はいきなり「ハイレベル」や「トップレベルにトライ! 」の問題を解いてみたりするなど,幅広い用途で使うことができます。★答え合わせのしやすい縮小版の「答え」とわかりやすい「てびき」

問題にそのまま解答が載っているので,答え合わせの手間を大幅に減らすことができます。

また,詳しい「てびき」が充実しているので,わからなかった問題もしっかり理解することができ,お子様の学習を強力にサポートします。★「学習ボード」つき

5年生で扱った学習事項を整理した,学習ボードがついています。5年生でどういうことを習うのかを,一覧で確認することができます。

★現在の学力の把握ができる「学力診断テスト」つき

Amazonより引用

巻末に,このドリルで習ったことが身に付いているかどうか,確認できる「総仕上げテスト」がついています。

このテストでは学力診断が可能です。答え合わせ後,学力診断ページにアクセスしてご利用ください。

【おすすめする理由】

何といっても、問題量が豊富です。

算数は1度できるようになっても、すぐに解き方を忘れてしまいます。

繰り返し練習するためには、問題量が豊富な問題集を使うと便利です。

しかも、毎日30分ずつの演習時間なのでつづけやすいです。

ただし、この問題集は簡単ではありません。

もう少し難易度を抑えた問題集のほうがいい人は、

次に紹介する問題集をご検討ください。

『算数ラボ 考える力のトレーニング 5級/6級 』

算数ラボ 考える力のトレーニング6級

算数ラボ 考える力のトレーニング5級

出版社:好学出版

ページ数:164ページ

学習ペース(目安):1週間4ページ

特徴:

◎思考力を伸ばす問題集

小学生のうちに身に付けておきたい力の一つに「考える力」=「思考力」があります。

その考える力のうち、「算数的思考力・論理的思考力・表現力」を伸ばすことに特化した問題集です。◎スローステップで思考力を伸ばせる構成

級別に6種類(10級~5級)あるので、自分のレベルに合わせて使用できます。

また、それぞれ易しい問題から難しい問題へとゆっくりと解き進められる3ステージ構成なので、ドリルのように楽しく解き進めるうちに、だんだん思考力が身に付いていきます。◎詳しい解説

別冊の「答えと考え方」には詳しい解説を掲載しています。◎モチベーションに繋がる正答率

Amazonより引用

掲載している問題はすべて「算数・数学思考力検定」で実際に出題された問題で、受検した小学生の正答率も掲載しています。

正答率の低い問題に正解できた子にはしっかり褒めて上げるなど、モチベーションアップにご利用いただけます。

【おすすめする理由】

算数的な考え方を身につける練習ができます。

4年生以降の受験算数で苦労する子の多くは、

算数を機械的に解くクセがついています。

「どうしてこうなるんだろう?」

を考える勉強方法にチェンジしていくと、

本来持っているその子のポテンシャルを

さらに引き出せるようになります。

級別にわかれているので、

お子様にあうものを選びやすいです。

『中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 算数』

中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 算数・図形問題

中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 算数・文章題 (西村則康先生の本)

中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 算数・計算問題 (西村則康先生の本)

出版社:実務教育出版

ページ数:260ページ

学習ペース(目安):1週間8ページ

特徴:

シリーズ7万部突破!

2019年の入試でも多くの学校で的中しました。

重要ポイントがしっかり身につき、

塾内テスト対策から入試直前の総まとめまで使えます!大手塾の「浜学園」で絶大な人気を集めた

前田先生の解説動画も絶賛公開中!あと20点あげたいキミへ!

1 厳選された問題だけを収録!

どうしても正解したい問題、

つまり塾の模擬試験でいえば、

正答率35%から60%の問題の中から、

入試によく出題されるものを選んでいます。

難問・奇問は省いています。2 必要な知識をわかりやすく表示!

問題を解くために必要な「知識そのもの」と、

その知識をどう使っていくのかという「使い方の知識」

の2つをまとめています。

さらに、チャプターごとに

「チェックシート」もついています。3 わかりやすい解説!

Amazonより引用

問題を解いたすぐ後に

答え合わせができるように構成しています。

さらに、図を多用して、

言葉の説明を少なくしていますので、

わかりやすい説明になっています。

【おすすめする理由】

「入試であと20点取る」をテーマに、各分野の頻出問題の解き方を解説してくれています。

文字ばかりではなく図形やイラストを用いてくれているので、塾教材で理解しづらかった問題の解き方もこの問題集なら理解できるという子が少なからずいます。

ひととおり勉強を終えた6年生におすすめです。

また、分野別ですから苦手分野にしぼって購入・対策できるのもありがたいです。

算数が苦手になる理由

算数が苦手な中学受験生はたくさんいます。

なぜ算数が苦手になるのか、その理由を確認していきます。

中学受験の算数は難易度が高い

受験算数は小学校で習う算数にくらべて難易度が非常にたかいです。

中学受験が選抜試験なので、

「志望校に届く子」と「そうでない子」をわける必要があるためです。

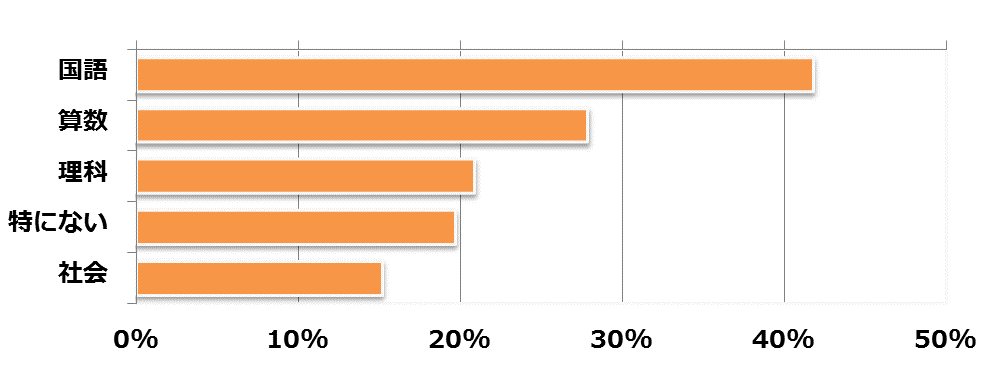

下記のグラフをご覧ください。

中学受験生を対象に苦手な科目を調査した結果です。

算数は国語に次いで苦手な科目の2位になっています。

「中学受験は算数で決まる」とも言われます。

その大事な算数を苦手にしたままで入試に突入するわけにはいきませんね。

怒られない勉強スタイルになってしまう

算数が苦手な子は、「解けるようにしよう」という意識が薄れ、「先生や親に怒られないようにしよう」という意識で勉強していることが多いです。

受験算数が苦手な子にとって、塾の宿題や模試の結果は大きなストレスになりやすいです。問題の難易度があがっていき、問題量も増えていきます。宿題をするのに時間がかかります。

そうなると算数の勉強に対して消極的になるため、結果的に周囲の大人も子どもを叱ってでも勉強に向かわせないといけない状況になってしまいます。

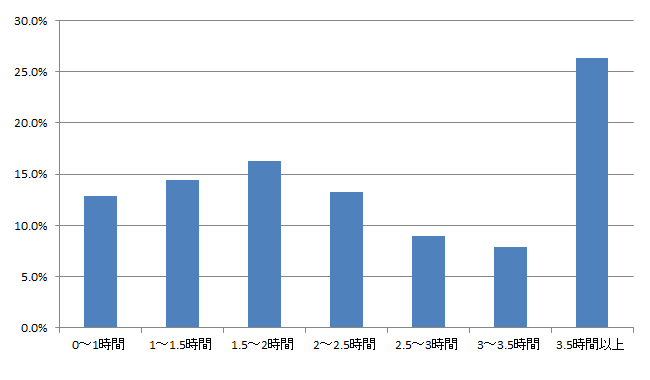

下記のグラフは、中学受験をする6年生の1日の勉強時間を調査した結果です。

「3.5時間以上」勉強する子が1番多く、

2人に1人は1日2時間以上勉強している様子がわかります。

この勉強に加えて塾の授業がありますから、いかに中学受験生が長い時間勉強しているかがわかります。

勉強が「やらされ」になってしまう子が出てきます。

勉強に対して受け身になり、成績をあげるためではなく「怒られないように」勉強をするようになります。

こうなると、余計に算数の実力が上がらなくなります。

先取り学習でのつまづきが多い

受験算数が伸びない原因として意外と多いのが、「先取り学習の失敗」です。

受験算数の問題は割合、速さ、比、公約数・公倍数など小学校内容をベースにして作られています。それらの単元を理解して解ける状態にしてからでないと受験問題を解いてもチンプンカンプンです。

受験算数の勉強に入るにはまず小学校で習う算数を終わらせる必要がありますが、この壁を乗り越えるのに一番苦労する人が多いです。小学校内容を先取りするので、予習になります。「なんとなく分かった」というレベルで終わってしまう子が少なくありません。

小学生はまだまだ自主性が育っていませんから、苦手な問題は苦手なまま残して次に進んでしまいがちです。

算数の先取りをするのに便利な学習道具としてRISU算数という、「算数に特化したタブレット型の通信教育サービス」があります。

問題を解くにつれてAIが子どもの学習状況を分析し、「ちょうどいい」レベルに教材が自動に変化します。苦手なものを苦手なまま取り残さないようにできています。

AIによって検出されたつまづきにはトップチューターらによる個別メールとピンポイントで解説した動画でのフォローが入るので、苦手意識を持つ前に苦手を解消できます。

自宅学習用に作られた教材ですから、家で学習をどんどん進めていけます。まず体験を受けてみて、お子様に合うようなら先取り学習をすぐ始めることをおすすめします。

※下記のPRリンク先から無料体験レッスンを申し込めます

問題を作業的に(無思考で)解いている

算数が苦手な子によくみられるのが「作業的な解き方」です。

問題文に出てきた数字を「とりあえずかけ算してみる」。それで不正解なら「次は、とりあえず割り算してみる」。

やみくもにかけ算か割り算をしても、標準レベルの問題なら6~7割ほど正解できます。ですが、入試レベルになると2~3割くらいまで正答率は下がります。

| 入試での予測正答率 | |

| 作業的に解く | 3割 |

| 考えて解く | 6割以上 |

特に5年生になって急に塾の模試で算数の偏差値が下がった子には、こうした特徴がよく見られます。

中学受験算数で必要な力

中学受験算数を解けるようにするには3つの力が必要です。

計算力

1つ目は計算力です。

「100÷4」を見たらすぐに「25」が思い浮かぶ、112から182くらいまでの答えをスラスラ言える、素因分解が得意など。

応用問題を解けるようにするには、「考える作業」に脳を全振りする必要があります。そのためには高い計算力をつけ、計算の仕方に悩まなくて良いようにしておきましょう。

思考力(試行錯誤力)

中学受験の問題を解くには、同年齢の子とくらべて「高い思考力」が必要です。

中学受験算数に必要な「思考力」は「解法の引き出しの数」と「解法の適切な選択」です。

1つの問題をいろいろな角度からみる力、特に「条件を逆にして考えてみる力」は必須です。

さらに、すでに知っているさまざまな解法のなかから目の前の問題を解くのにどの解法を使えば良いのかを適切に選ぶ必要があります。

一朝一夕で身につく力ではなく、応用問題を解くのに試行錯誤をしてじっくり取り組む時間が定期的に必要です。

イメージ力

算数の特に文章問題を解くには「状況をイメージする力」が必要です。

出てきた数字をとにかくかけ算したり割り算したりと、作業的に問題を解く子は特にこの力が足りていません。

「クラス全体の合計値が分かれば平均値を求められる」といった、「何を求めればこの問題は解けるのか?」という「問題の核心部分」をイメージできれば、応用問題も解けるようになります。

まとめ

いかがでしょうか。

中学受験の算数が苦手な小学生向けに、学習方法を紹介しました。

受験算数は多くの中学受験生や保護者の方を悩ませています。

その苦労の何割かは、勉強方法を変えれば解決できるかもしれません。

※苦手な子が多い単元について、下記の記事で勉強方法を解説しています。

【中学受験】割合の解き方

【中学受験】比の解き方

【中学受験】速さの解き方

【中学受験】平面図形・空間図形の解き方

算数克服の第一歩は計算力をたかめ、

正解できそうな問題で確実に点数をかせぐことです。

基礎力をたかめるのと並行して、

理解しながら解く習慣をみにつければ、受験算数の苦手克服の日は遠くありません。

また、どうしても算数が克服できないという場合は、個別塾の利用をオススメします。

個別指導は、「わからない問題をわかるようにするための授業形態」です。

時間的・経済的負担を気にされる方もいらっしゃいますが、使い方次第でむしろ負担を少なくできます。

※関連記事:【中学受験】塾掛け持ちの効果:集団塾と個別塾併用のメリット

最後まであきらめず、悔いのない受験勉強をできるよう応援しています!

①復習中心に勉強する

②前日に正解した問題をもう1度解く

③毎日計算問題や基本問題を解く

④応用問題は時間をかけて試行錯誤して取り組む

⑤文章題は図を描く(条件を箇条書きにする)

⑥自分で解き方を解説する

【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。塾と併用、Z会単独どちらにも有効です。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント