個別指導塾が一般的になり、中学受験でも集団指導塾と個別指導塾の併用が多くなってきています。

一方で、個別塾のメリットを理解しないまま活用すると、ただただお金が飛んでいく「課金ゲーム」になってしまっている例もたくさんあります。

成績が伸びるならまだしも、

「時間もお金もただ消費しただけ…」

というのは、絶対に避けたいですね。

中学受験は、「良い学習ループ」をつくって長期的に成績を伸ばしつづけられる子が勝ちます。

個別指導塾を併用するとそのループをつくりやすくなるのです。

そこで、今回の記事では下記の3点をお伝えします。

- 個別指導塾併用のメリット

- ダブルスクールのおすすめの方法

- 個別指導塾併用の注意点

時間を有効活用して、志望校合格を勝ち取りましょう!

※関連記事:【中学受験】個別指導塾だけで合格を取る方法

中学受験での個別指導塾を併用するメリット

中学受験対策といえば集団塾に行く人が多いです。では、個別指導塾を併用するメリットは何でしょうか。

まとめると、下記の4つあります。

- 苦手科目の対策を集中的にできる

- 得意科目をさらに伸ばせる

- 子どもに合った授業の進め方や教材で勉強できる

- 時間の融通がきく

- 勉強・受験へのモチベーションを高められる

- 復習する時間を取りやすくなる

1つ1つ説明します。

苦手科目の対策を集中的にできる

個別指導塾は算数だけ、国語だけといった受講パターンが可能です。このため、苦手科目を集中的に対策して克服することが可能です。

例えば集団塾の算数の授業や宿題がむずかしいと感じる子は多いです。そういう子も、塾のテキストを持って行って個別指導で解説や演習を受けられます。

苦手になっている子の多くは、「今習っている内容」ではなく「以前習った内容」でつまずきが発生しています。そこを早く発見してピンポイントに対策できれば、早く苦手克服ができます。

※関連記事:算数の分野別の苦手を克服する勉強方法を下記の記事で紹介しています。

「割合」の勉強方法・「比」の勉強方法

「速さ」の勉強方法

「平面図形・空間図形」の勉強方法

※関連記事:国語の対策方法を下記の記事で紹介しています。

国語の偏差値を短期間で伸ばす勉強方法

記述問題の勉強方法

※関連記事:理科、社会の分野別の対策方法を下記の記事で紹介しています。

【中学受験】理科を得意にできる勉強方法

【中学受験】社会の分野別勉強方法

得意科目をさらに伸ばせる

個別塾を併用すれば、得意科目をさらに伸ばすことも可能です。

受験の合格ラインを越えるには、以下の2つの方法があります。

- 苦手を小さくする

- 得意をさらに伸ばす

どちらも大切ですが、「早く・大きく」点数をあげられるのは「得意をさらに伸ばす方法」です。

地元の個人塾や中堅塾に通っている子どものなかには、その塾の授業に物足りなさを感じている子がいます。クラスで1番成績の良い子の大半がそうです。

こうした子は個別塾や家庭教師を利用してもっとハイレベルな内容に取り組むと学力が伸びますし、知的好奇心を刺激することにもなります。

働くあなたに簡単レシピでバランスごはんをお届け♪食材宅配のヨシケイ子どもに合った授業の進め方や教材で勉強できる

子どもによって合う授業の進め方や教材は異なります。「むずかしい」「易しい」という難易度の違いだけではありません。

視覚的な学習のほうが得意なタイプ、聴覚的な学習の方が得意なタイプ。

作業的な学習の方が得意なタイプ、じっくり納得いくまで考えたいタイプ。

理系的な教え方のほうが分かりやすいタイプ、文系的な教え方(言い換えを駆使する)ほうが分かりやすいタイプなど。

その子に合う学習方法をある程度工夫できるのも、個別指導塾併用のメリットです。

時間の融通がきく

受験で個別指導塾を掛け持ちする場合、「時間の融通」は非常に重要です。

集団指導塾の授業日程は固定されていますから、都合をつけられる日時に受講できるという個別指導塾の特徴はとても便利です。

勉強・受験へのモチベーションを高められる

個別指導塾を併用すると、子どもの受験モチベーションを高められます。

個別指導塾の先生は生徒の良いところを見つけ、はげましながら教えるタイプの人が多いです。6年生になると受験への不安から自信をうしなっている子が多くなります。

受験が近づき、「過去問が半分しか取れていない。もう自分は合格できない」と子どもはあきらめモードになりがちです。そんなときに「大丈夫!〇〇くん/さんはこれだけがんばってきたんだから!」と励ましてくれると、子どもはホっとして本来の実力を発揮しやすくなります。

復習する時間を取れるようになる

5-6年生になると問題の難易度が上がり、宿題をするだけで時間的に精一杯になる子が増えてきます。テストのやり直しや宿題のやり直しなど、復習に回す時間が取れなくなっていきます。

そんなときに個別指導塾で宿題のフォローをしてもらうと、早く宿題を終えられるようになり、結果的に復習に回す時間を確保しやすくなります。

特に、多くの大手塾では5年生まででカリキュラムが終了しているので、6年生では「復習」にどれだけ時間を回せたかで学力差が広がります。

そのため、6年生から個別指導塾を併用する人が格段に多くなります。

中学受験で個別塾を併用するデメリット

個別塾の併用には良いことばかりではなく、デメリットもあります。

以下はその代表例です。

時間的な負担の増加

集団塾と個別塾の両方に通うことで、日々の学習にかかる時間が増えます。

5-6年生くらいになってくると集団塾の宿題をするだけでもかなり大変になってくるので、個別塾の授業や宿題に回す時間を取りづらくなってきます。

あまりに忙しくなると子どもに気持ちの余裕がなくなり、ストレスを感じることがあります。

塾代の負担増加

集団塾と個別塾の両方に通うためには、授業料や教材費もダブルになります。

経済的な負担が大きくなると親側は「これだけお金をかけているんだから結果を出してもらわないと!」という追い詰められた気持ちになります。

それが子どもにも伝わり、焦りにつながります。

学習アドバイスの飽和

集団塾や個別塾それぞれから学習指導のアドバイスを受けると、子どもも親も「どれが子どもにとって一番良いのか」が分からなくなってきます。

親側で指導方針を1つ持っておいてその方針に従って判断するなど、適切な情報管理が求められます。

受験方針の食い違い

個別塾を併用するときには当然、集団塾のアプローチのみでは限界を感じているときです。

そこに個別塾の授業を加えると、個別塾側からは別の受験方針を提案されることがあります。例えば下記のような方針です。

- 算数より国語を優先させる

- 理科や社会を得意にする

どちらの提案が正しい/間違っているというわけではなく、異なる状況でのアプローチなので「塾からの見え方」が違っているのが原因です。

こうした食い違いが発生する可能性は念頭に置いておく必要があります。

中学受験で個別指導塾を掛け持ちして志望校合格を取る方法

保護者の方の負担を減らして、志望校合格に着実に近づけるためにはどうすればいいか。

それは、「良い学習ループ」をつくることです。

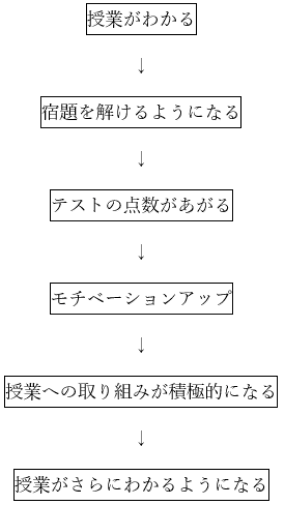

学習の良いループをつくる

勉強が順調に行っている子は、下記のような「良い学習ループ」ができています。

個別指導塾併用のメリットは、「良いループをつくること」にあります。

これが可能になるような、塾の掛け持ち方法を3つお伝えします。

3つとも実践されると効果的です。

集団指導塾の教材をメインに使う

多くの個別指導塾では、解答さえあればどの教材でも使用可能です。

個別指導塾の授業では、お通いの集団指導塾の教材を使うようにしましょう。

塾を併用する場合、集団指導塾の授業を受けて不安や不足のある箇所を個別指導塾で補うケースがほとんどです。

同じ内容を扱ってあげるほうが、子どもにとってわかりやすい授業になります。

ただし、「集団指導塾の教材では物足りない」という場合は別の教材を使って対策するほうがいいです。

ちなみに、集団指導塾の教材が少し簡単かなと感じる場合、お子様や志望校のレベルに合う塾がほかにあるかもしれません。

※関連記事:【中学受験】転塾はいつまで?成績があがる塾を選ぶおすすめのポイントを3つ紹介!

集団指導塾の宿題・テストの直しをする

塾掛け持ちの鉄則は、「メインの塾の勉強がうまくいくようにすること」です。

個別指導塾の授業では、集団指導塾の宿題で解き方のわからない問題やテストのやり直しをしましょう。

通塾生の1番の優先課題は「塾の宿題」です。宿題で出た問題を一人で解けるようになれば、塾の授業も理解度がさらに進みやすくなります。

塾のテストで点数アップする

塾の宿題が解けるようになれば、塾のテストも解けるようになります。

塾のテストで点数があがれば、子どものモチベーションアップにもつながります。

良いループをつくるには、ここが「肝」です。

塾のテストで点数をあげるようにがんばりましょう!

中学受験で塾を掛け持ちするときの注意点

個別指導塾を併用すると、成績アップのための「良い学習ループ」をつくることができます。

ですが、逆に「悪い学習ループ」ができあがってしまう場合もあります。

そんなことにならないように、注意点を4つお伝えします。

筋肉食堂から宅食サービス開始!【筋肉食堂DELI】苦手分野を明確にしておく

1つ目の注意点は、「苦手分野の明確化」です。

前述のように、個別指導塾のメリットの1つは「苦手分野の克服」です。

- 苦手分野が何かを明確にしてから対策をはじめる

- 対策しながら苦手分野をみつけてつぶしていく

上記のどちらかの手段を取る必要があります。

苦手分野を明確にしないまま授業を進めると、集団指導塾の授業を個別指導塾が後追いするだけになりかねません。

個別指導塾は集団指導塾より授業料が高いです。授業を受ければ受けるほど「課金ゲーム」に陥ります。

苦手分野を明確にしてピンポイントに対策をする(少なくともそういう方針にしている)個別指導塾を探すようにしましょう。

集団指導塾のカリキュラムに合わせる

2つ目の注意点は、「集団指導塾のカリキュラムに合わせること」です。

集団指導塾で学習ループをすでにつくっています。

「授業→宿題→やり直し→テスト」

というループです。

このループをより良いものにするために個別指導塾を掛け持ちするわけですから、集団指導塾のカリキュラムに合わせた授業を受けるようにしましょう。

解説を聞いて終わりにしない

3つ目の注意点は、「授業で解説を聞いて納得して終わりにしないこと」です。

「解説聞いてわかったからもう大丈夫!」と、解きなおしをしないのはとても危険です。

説明を受けたときは理解したつもりでも、1人で解こうとすると「あれ?どうやって解くんだっけ?」となります。

「わかる」は「できる」のほんの一歩目です。1人で解いてみて、「できる」かどうかを確認するようにしましょう。

「先生を推す塾」は避ける

4つ目の注意点は、個別指導塾や家庭教師の派遣センターにいたからこそ言えるのですが、

「うちの〇〇先生はとても人気ですよ!」「何人も合格させていますよ!」

とアピールしてくる個別指導塾(と家庭教師センター)は避けるほうがいいです。

「先生」といっても大学生です。自身の大学受験の経験でしか授業はできません。

18歳のときの自身の受験経験をもとに12歳の小学生に受験指導をしても、うまくいきません。

18歳と12歳では、学習者側の自己管理能力に雲泥の差があります。

18歳は「わかった」ら自分で解きなおしをしますが、

12歳は「わかった」ら安心して次の問題に移ってしまいます。

18歳は自分で苦手分野の復習をしますが、

12歳は1度正解したら安心して復習をしようとしません。

授業経験の浅い大学生がこの点を理解して授業をするのは簡単ではありません。

そこのフォローする役割が個別指導塾の責任者(家庭教師センターの担当社員)にあります。

責任をもって講師を指導している人なら「先生」ではなく、

「うちはこういう指導方針・指導内容です」

と授業の中身を推してきます。

先生を推すということは、大学生に授業を丸投げしている可能性がかなり高いです。

中学受験での集団塾と個別指導塾の併用状況

2000年代以前は、塾といえば「集団指導塾」でした。

今ではその状況は一変しています。

※関連記事:中学受験成功への道:親によるスケジュール管理と勉強時間の生み出し方のコツ

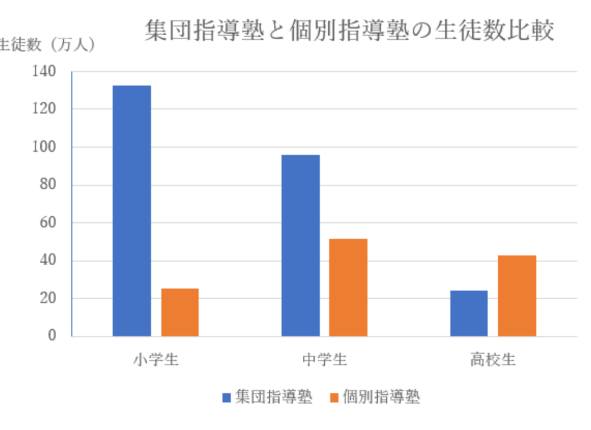

個別指導塾の利用者の増加

下記のグラフをご覧ください。集団指導塾と個別指導塾の生徒数を比較したグラフです。

小学生は集団指導塾が多いですが、中学生になるとその差が縮まり、高校生では個別指導塾のほうが多くなります。

注目は「高校生の2/3が個別指導塾を選んでいること」です。

高校生が塾・予備校に通うのは「大学受験のため」が大半です。受験勉強を効率的にしようと思うと、個別指導塾を選ぶ子が多くなっているのです。

受験対策で個別指導塾を選ぶ人の増加

個別指導塾といえば、「学校の勉強についていくために行く」というイメージを持っている方がまだいらっしゃるかもしれません。

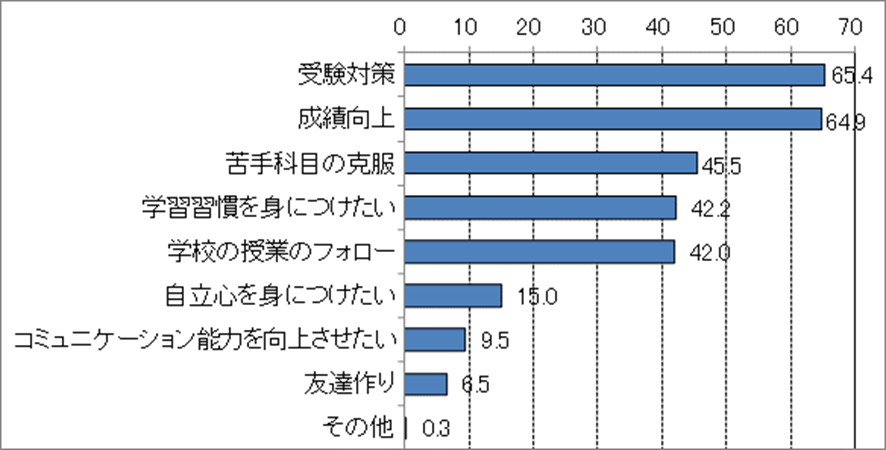

実は、個別指導塾に通う目的の多くは「受験対策」になってきています。

下記のグラフは、個別指導塾最大手の明光義塾が実施した調査の結果です。

塾に通う目的で多いのは、

- 1番は「受験対策」

- 2番は「成績向上」

- 3番は「苦手科目の克服」

という結果でした。

苦手克服という目的も3番目にランクインしていますが、受験対策が1番多い目的になっているのです。

受験勉強を効率良くするには個別指導塾をどう活用するかが1つのポイントと言えます。

まとめ

いかがでしょうか。

中学受験対策で集団塾と個別指導塾を併用するメリット・デメリットをお伝えしました。

中学受験は長期戦です。勉強がうまくいかない時期は誰にでも訪れます。

個別指導塾をうまく併用すると志望校合格に大きく近づけますが、やみくもに併用すると課金ゲームになってしまう恐れもあります。子どもの負担が大きくなりすぎると、中学受験からの撤退も考えないといけなくなります。

※関連記事:中学受験をやめたいと思ったら?:保護者ができる対処法と勉強嫌いにならないようにする上手なサポート方法

集団塾、個別指導塾それぞれの特徴と子どもの苦手を把握して、上手に併用しましょう!

コメント