「来年4月には中学生になるから定期テストに向けて準備をしておきたい」

「長文読解があまり得意じゃないからきっちり対策しておきたい」

「中学入試まであとちょっと。もうひと伸び、ふた伸びするにはどうすればいいか知りたい」

このようなご要望をお持ちの保護者の方は多いですね。

中学校の定期テスト対策は小学校のテストよりテスト範囲が広く、知識も読解も求められます。小学校と同じ勉強の仕方だと、伸び方が不十分な場合がよくあります。

同様に、中学入試でも、今まで国語が苦手だった子がこれまでと同じやり方で勉強してもなかなか伸びにくいです。

受験する場合は「中学受験仕様の国語の解き方」に、

受験しない場合は「中学の定期テストと高校入試に効果的な勉強方法」に変える必要があります。

そこで、国語にかんして小6の間にやっておくべき勉強、中学受験の小6がやっておくべきことを紹介します。

中学受験でも中学入学後でも困らないようにしておきましょう!

※関連記事:中1最初のテスト:初めての中間テスト範囲はどこで、勉強をいつからどうやってすれば良いか

中学受験をしない小6生が中学までにやっておくべきこと

6年生の勉強を中学校につなげるには、

- 苦手をなくす(得意にする)

- 学習指導要領で求められている学力をつける

の2点が大切です。

1点目はもちろんですが、2点目の「学習指導要領に沿って勉強する」のも非常に大切です。

中学校の定期テストや高校入試の問題は、学習指導要領に沿っているからです。

ひと昔前は知識のインプットが重視されていましたが、「思考力・表現力・判断力」を重視する方針になったことで、教科の知識に限定されない思考力や知識活用力、記述問題が多くなっています。

「苦手をなくす」「学習指導要領に沿う」という2つのポイントを踏まえて、6年生の国語の勉強の仕方をお伝えします。

漢字の覚え方を知っておく

小学校では漢字を学年別に下記表のように習います。

| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |

| 80字 | 160字 | 200字 | 202字 | 193字 | 191字 |

6年生は1年間で漢字を191個も習います。これまで習ってきた漢字も含めると小学校の6年間で1026個になります。

これだけの数があると、「祐」と「裕」のように似ている漢字がややこしくなってきます。

中学校の定期テストでも漢字は出てきますが、勉強方法は習いません。自分で覚え方を工夫する必要があります。

そこで、漢字の覚えやすい方法を3つ紹介します。

「へん」や「つくり」を色分けする・意味も覚える

「にんべん」「きへん」などたくさんの「へん」を習います。それぞれの「へん」を意味と一緒に覚えつつ、漢字を書くときに色分けしておくと印象に残りやすくなります。

漢字の意味は現在の使われ方と違っている場合があります。

たとえば「夢」は「くさかんむり」です。夢はもともと、見えない、暗いという意味を表す感じでした。暗い時間帯にみるものということで現在の意味になったそうです。

現在の意味で納得できるものもあれば、「なぜこの部首?」と不思議なものもあります。そういうときに国語辞典を使うとわかりやすい解説が載っていて、さらに勉強になります。

声に出す・空中に書く

覚えるときはできるだけ五感を使うほうが覚えやすいです。

書いているときは視覚を使いますし、声に出すと聴覚も使えます。

また、ノートだけでなく空中に指で書いてみるのも良い勉強になります。

書いて覚えたかなと思ったら、目線を上にあげます。

これだけで、たった今書いていた漢字を思い出しにくくなります。

この状態で空中に書ければ、その漢字はかなり定着するはずです。

確認テストをする

ひととおり勉強したら、最後に自分で書き取りの確認テストをしてみましょう。

テストと言っても、問題用紙をつくる必要はありません。

テキストの漢字をノートなどで隠し、読み仮名を見て漢字を書きます。

漢字10個を1まとまりにして、全問正解するまで10問すべてテストを繰り返してください。

これは「自己テスト」と言って、覚えたことをアウトプットすることで記憶に定着させる学習方法です。

ひらすら何度も書いて覚えるよりも、アウトプットの回数を増やすほうが覚えやすいことが脳科学の研究でわかっています。

参考:6年生で習う漢字の部首と意味の一覧

| 部首 | 意味 | 例(6年生の漢字) |

| にんべん | 人の動きに関係する | 「仁」「供」など |

| ぎょうにんべん | 進むことや道に関係する | 「律」「従」 |

| てへん | 手の一部や、手でする動きに関係する | 「拝」「担」など |

| きへん | 木に関係する | 「机」「枚」など |

| さんずい | 水に関係する | 「染」「洗」など |

| ひへん | 火に関係する | 「暖」 |

| しめすへん | めでたいこと | 「視」 |

| のぎへん | 穀物に関係する | 「私」「穀」など |

| いとへん | 糸に関係する | 「紅」「純」など |

| いしへん | 石に関係する | 「砂」 |

| こざとへん | ふくらんだところ、太った様子 | 「降」「除」など |

| おおざと | 人が住む比較的大きな域 | 「郵」 |

| ごんべん | 人が話すことに関係する | 「訪」「訳」など |

| つちへん | 土に関係する | 「城」「域」 |

| にくづき | 肉に関係する | 「肺」「胸」 など |

| こころ | 心や感情に関係する | 「熟」 |

| しんにょう | 歩くこと、進むことに関係する | 「遺」 |

| えんにょう | 伸びること、進むことに関係する | 「延」 |

| うかんむり | 家の屋根の下にいるイメージ | 「穴」「宅」など |

| くさかんむり | 草花に関係する | 「若」「著」など |

| たけかんむり | 竹に関係する | 「簡」 |

※関連記事:6年生の漢字一覧(音読み・訓読み・画数)と漢字の練習問題:漢字を覚える方法とおすすめ漢字ドリル

語彙力をつける

小学生の間に語彙をできるだけ増やしておきましょう。

文部科学省は、小学生の間に国語をとおして「情緒力」「論理的思考力」「語彙力」の3つの力を身につけるべきと提言しています。

<情緒力・論理的思考力・語彙力の育成を>

今後の国際化社会の中では,論理的思考力(考える力)が重要であり,自分の考えや意見を論理的に述べて問題を解決していく力が求められる。しかし,論理的な思考を適切に展開していくときに,その基盤として大きくかかわるのは,その人の情緒力であると考えられる。したがって,論理的思考力を育成するだけでは十分でなく,情緒力の育成も同時に考えていくことが必要である。

これに加えて,漢字・漢語を含め国語の語句・語彙力の育成が重要である。人間の思考は言葉を用いる以上,その人間の所有する語彙の範囲を超えられるものではない。情緒力と論理的思考力を根底で支えるのが語彙力である。

文部科学省「国語力を身に付けるための国語教育の在り方」より引用

この3つの力の関係性は下記のようなイメージです。

ご覧のように、国語力の土台となっているのは「語彙力」です。語彙力を伸ばしておくことは中学校入学までに必要な勉強です。

国語の長文読解は語彙が足りないと、文章全体のニュアンスや登場人物の微妙な心情変化など、細かい部分が読み取れません。

語彙不足を感じる場合は、語彙を増やす学習機会をもうけるようにしましょう。

語彙力アップのための問題集

以下の問題集を使って語彙力アップをがんばってみてください。Amazonのリンクをつけているので、リンク先でお得に購入いただけます。

ふくしま式「本当の語彙力」が身につく問題集[小学生版]

ふくしま式「本当の語彙力」が身につく問題集[小学生版]

出版社:大和出版

1日10分 小学生の言葉力1200: 中学入試対応

1日10分 小学生の言葉力1200: 中学入試対応

出版社:学研プラス

記述の仕方を覚える

国語のテストでは記述問題も出てきます。記述の仕方にはルールがあり、そのルールどおり書かないと減点されます。

ところが、記述のルールは小学校でも中学校でもほとんど習いません。

中学入学前に記述の仕方を覚えておきましょう。

※関連記事:国語の記述問題の書き方と勉強方法

スケジュールを自分で管理する

小学生の間に「自分のスケジュールを自分で管理」できるようになっておきましょう。

公立中学校では毎日の宿題がなく、定期テスト当日までに課題が出されるだけです。勉強の仕方も特に細かく指導してもらえるわけではありません。

「いつまでに」「どこまで勉強するか」を自分で考え、自分で実行できる必要があります。

そのために、1日のスケジュールと1週間のスケジュールを自分で把握・管理する練習をしましょう。

【1日のスケジュール】

・朝起きる時間

・学校に行く時間

・学校から帰る時間

・宿題をする時間

・夜寝る時間

【1週間のスケジュール】

・1週間の勉強内容

・週末の予定

・平日にしておく勉強

最低でも、上記の内容を自分で考え、実行してみましょう。

小学6年生の学習時間

6年生は家でどれくらい勉強すればいいのでしょうか。

「小学生は学年×10分勉強しましょう」とよく言われます。

6年生だと1日60分です。

本当にこれで十分なのでしょうか。一般的に小学6年生は毎日どれくらい勉強しているものなのでしょうか。

6年生の家庭学習時間は90分

実は、6年生は「60分」どころか1.5倍以上の「90分」勉強しています。

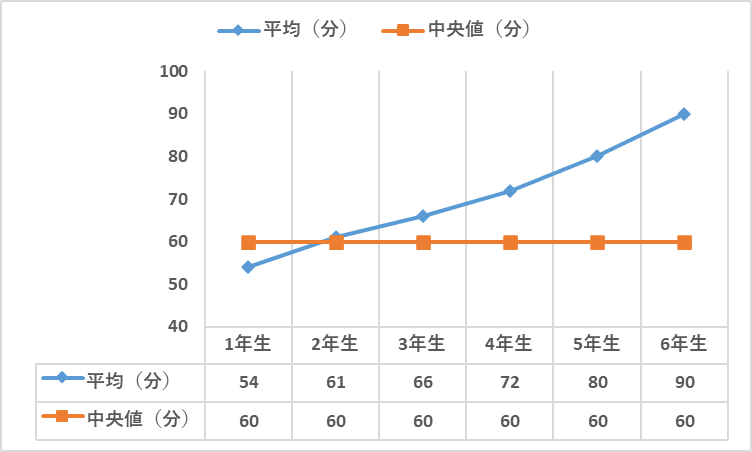

下記のグラフをご覧ください。小学校1年生から6年生までを対象に、1日の家庭学習時間を調査した結果です。

- 6年生の平均家庭学習時間は90分

- 6年生の家庭学習時間の中央値は60分

- 4年生→5年生→6年生で、家庭学習時間の増加幅が大きくなっていく

3年生から4年生で平均家庭学習時間は6分伸びていますが、

4年生から5年生で8分アップ、5年生から6年生で10分アップと、増加幅が大きくなっています。

一方で、家庭学習時間の中央値(データのちょうど真ん中)は全学年通じて60分です。

このことから、下記の状況が読み取れます。

- 5、6年生で勉強時間を伸ばす子がたくさんいる

- 勉強時間を伸ばさない子もたくさんいる

「勉強する子」と「勉強しない子」にわかれていく学年ともいえます。

中学受験の6年生がやっておくべき国語の勉強

中学入試は、「ぎりぎり合格に届いていないくらいの学力」で第一志望校を受けることがおいです。

ライバルとの差は非常に小さいですから、ひと伸び・ふた伸びしておきたいですね。

受験前の6年生が最後にやっておくべき勉強を紹介します。

※関連記事:中学受験でまさかの全落ち!?子どもはどうなる?そのとき親はどうすればいい?

夏休みまでに過去問を1度解く

ご家庭で中学受験対策をされている場合、夏休みまでに志望校の過去問を1年分解いてみましょう。

過去問を解くと得られる学習効果は大きく3つあります。目的別に表にまとめました。

| 学習効果 | 目的 | 過去問を解くペースや時期 |

| 難易度や傾向を知る | その後の受験勉強に活かすため | ひととおりの内容を終えたらすぐ1年分 |

| 合格者平均までの点数を知る | その後の受験勉強に活かすため | 毎月1年分 |

| 時間配分の練習をする | 自分の実力を当日100%発揮できるようにするため | 入試の2-3か月前から毎週1年分 |

合格に足りない力を分析する

過去問を解いたら、合格点まで「あと何が必要か」「自分の弱点(点を取れていない分野は何か)」を分析しましょう。

国語は長文読解がメインですが、長文以外にも漢字・文法があります。長文を読むにも漢字・語彙などの知識が必要ですし、問題を解くのに記述力や解答テクニックも求められます。

「今の自分に足りないもの」を早めに知っておけば対策をする時間が持てます。

漢字・文法の知識を覚えなおす

6年生になるまでに漢字・文法は塾でひととおり習い終えています。覚えていないものがひとつもないように、繰り返し覚えなおしましょう。

記述問題の対策をする

記述問題を苦手にしている子は多いですが、最近の中学受験で記述を苦手なままにしておくのは非常に不利です。

1度に30分以内の短時間で十分なので、1週間のなかで勉強するスケジュールを立てておきましょう。

※関連記事:【中学受験】国語のおすすめ問題集:学年別に漢字・読解・作文・入試対策問題集を紹介

※関連記事:おすすめの記述・作文問題集

時間の使い方を見直す

中学受験の6年生は平日でも1日4-5時間勉強しています。それ以上の勉強時間を取ることはむずかしいでしょう。

そこで、少しでも勉強の効率を高めるために時間の使い方を見直しましょう。具体的には以下の3点から見直すと良いでしょう。

塾では5年生までにほぼすべての単元を習い終えています。後は、一人ひとり苦手単元をつぶしていくのみです。

復習に勉強時間を回せているかどうか確認しましょう。場合によっては、転塾も視野に入れてみましょう。

※関連記事:中学受験成功への道:親によるスケジュール管理と勉強時間の生み出し方のコツ

※関連記事:中学受験生が6年生で転塾するのは大丈夫か

まとめ

小学校6年生は小学校内容を総仕上げです。苦手単元がない状態にして中学にあがりたいですね。

忘れている漢字があれば覚えなおしておきましょう。

文科省では国語力を伸ばすために、「情緒力・論理的思考力・語彙力」を伸ばすことを方針としています。語彙力がまだまだ少ない子が多いので、語彙を豊富にしておきたいですね。

中学受験は集団塾で対策されている方とご家庭で対策されている方では、過去問対策の時期がちがいます。

それぞれの状況に応じたタイミングでしっかり対策しておきましょう。

また、併願校を迷われている方はできるだけ早い段階で決めておきましょう。

コメント