「理科の点数が毎回上がったり下がったりする」

「英語や数学の勉強が忙しくて、理科に手が回らない」

「自分は文系タイプだから理科は苦手」

こんな思いを抱えている中学生や保護者の方は多いのではないでしょうか。

中学校の理科は「暗記科目」と言われますが、暗記する内容が多いうえに丸暗記をしただけではなかなか点数が伸びません。

ですが、理科は定期テストでも高校入試でも英語や数学と同じ配点です。テストに出やすい範囲を押さえて、ぜひ得点源にしておきたい科目です。

理科は暗記の仕方を変え、学校の問題集の勉強方法を変えるだけで70点を取れます。

市販の問題集を使えば90点台も安定して取れるようになります。

- 70点を取れるようになる理科の定期テスト対策の仕方

- 90点を取れるようになる理科の定期テスト対策の仕方

- おすすめの問題集

を紹介します。

※英語・数学・国語の主要3科目の勉強方法はこちらの記事で紹介しています。

※英語の定期テストで80点以上取る勉強法と2週間前からの学習計画

※数学の定期テストで80点以上取る勉強法と2週間前からの学習計画

※国語の定期テストで90点台を取る勉強法と2週間前からの学習計画

※社会の定期テストで70点、90点を取れる勉強法と学習計画

この記事は下記の方向けです。

- 理科の暗記がはかどらず困っている人

- 理科を得意科目にしたい人

- 高校入試につながる勉強をしたい人

中学理科のテストに出やすい問題(分野別)

中学の理科は4つの分野にわかれています。

- 生物

- 化学

- 物理

- 地学

理科は「暗記科目」と言われますが、各分野で計算問題や実験・観察問題が多数含まれており、丸暗記だけではあまり点数が伸びません。

参考:文部科学省

生物分野は暗記と観察問題が多い

生物分野は動物、植物、ヒトの身体を中心に暗記がメインです。動物や植物の分類、ヒトの内臓の位置と働きをしっかり覚えておきましょう。

また、植物の光合成などで「実験・観察問題」が多いのと、遺伝は計算が出てきます。いずれも問題はパターン化されています。

- 何を問う設問が多いか

- その設問の答えは何か

上記の2点を丸暗記しておくと便利です。

学年ごとに習う単元をまとめました。

| 学年 | 単元名 |

| 中学1年生 | ・身近な生物の観察 ・植物のなかま ・動物のなかま |

| 中学2年生 | ・生物をつくる細胞 ・植物の体のつくりとはたらき ・動物の体のつくりとはたらき |

| 中学3年生 | ・生物の成長とふえ方 ・遺伝の規則性と遺伝子 ・生物の種類の多様性と進化 ・生物どうしのつながり ・自然界を循環する物質 |

化学分野は実験問題と計算問題が多い

化学も暗記が多いですが、実験の割合が高く、暗記した知識を使って解くものがよく出題されます。

水溶液の濃度を求める問題や化学反応式など、計算問題がたくさん出てきます。数学の方程式の問題と非常によく似ているので、化学の計算問題が苦手な人は「方程式の利用」と一緒に勉強してみると解き方が理解しやすくなります。

学年ごとに習う単元は下記の表のとおりです。

| 学年 | 単元名 |

| 中学1年生 | ・いろいろな物質 ・気体の発生と性質 ・物質の状態変化 ・水溶液 |

| 中学2年生 | ・物質の成り立ち ・いろいろな化学変化 ・化学変化と熱の出入り ・化学変化と物質の質量 |

| 中学3年生 | ・水溶液とイオン ・化学変化と電池 ・酸 ・アルカリとイオン |

物理分野は性質を活用した計算が多い

物理は暗記する内容はそれほど多くなく、光の性質や電気の性質など、性質を理解して計算する問題が頻出です。

特に中1で習う「光」では凸レンズの作図問題が必ず出ます。先生によっては10問ほど出す場合もあり、70点以上を取れるかどうかの分かれ目になります。実像・虚像・焦点距離の関係を押さえておきましょう。

学年ごとで習う単元は以下のとおりです。

| 学年 | 単元名 |

| 中学1年生 | ・光の性質 ・音の性質 ・力のはたらき |

| 中学2年生 | ・電流と回路 ・電流と磁界 ・電流の正体 |

| 中学3年生 | ・力の合成と分解 ・水中の物体に加わる力 ・物体の運動 ・仕事とエネルギー |

地学分野は満遍なく出題される

地学は生物と同程度に暗記内容がメインです。一部の範囲が重点的に出題されるわけではなく、満遍なく問題として出てきます。

地震では計算問題も出題されます。比を使って解く問題も出てくるので、比を得意にしておくと非常に便利です。

比の勉強については、以下の記事で詳しく解説しています。

「比」の対策法

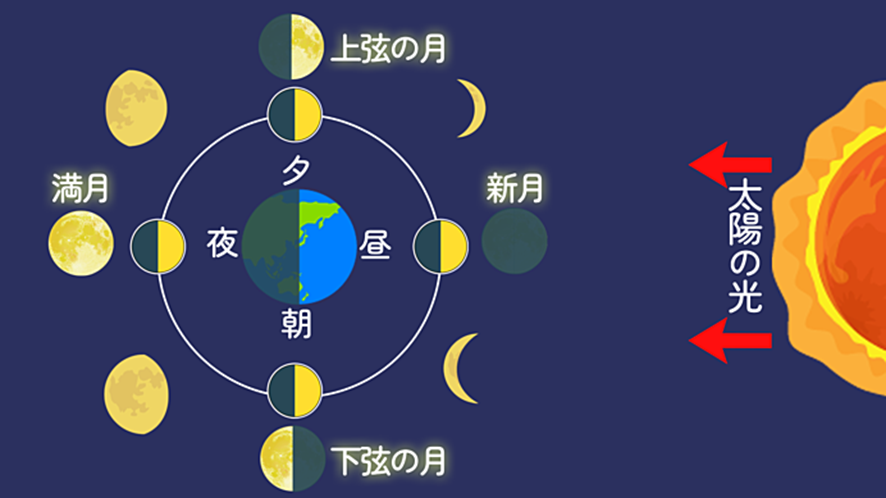

また、中3で習う「天体」はイメージしづらくて苦手になりやすい範囲です。「月の見え方」の図がよく出題されます。

学年別に習う単元を下記の表にまとめています。

| 学年 | 単元名 |

| 中学1年生 | ・火山 ・地震 ・地層 ・大地の変動 |

| 中学2年生 | ・気象観測 ・気圧と風 ・天気の変化 ・日本の気象 |

| 中学3年生 | ・天体の動き ・月と惑星の運動 ・宇宙の中の地球 ・自然環境と人間 ・科学技術と人間 |

※関連記事:【高校入試理科の裏ワザ】地震の計算:震源からの距離、緊急地震速報を聞いてからの時間などの求め方

中学理科のテストに出やすい問題(学年別)

つづいて、学年別に出やすい問題を紹介します。

中1理科で出やすい問題

中1理科では以下の問題がテストに良く出されます。

【植物の観察】

顕微鏡の使い方(各部位の名称と手順)

ガスバーナーの使い方(各部位の名称と手順)

マツの花のつくり

※関連記事:【中1理科】ガスバーナー、有機物・無機物などの一問一答問題といろいろな物質の解説

※関連記事:【中1理科の一問一答問題】生物の観察:顕微鏡の部位や名称などテストによく出るポイントと理科の勉強法

※関連記事:【中1理科】植物の一問一答問題(花のつくり、受粉、被子植物など):合弁花と離弁花の覚え方など

【動物の分類】

脊椎動物と無脊椎動物の違い

脊椎動物の分類と特徴の違い

※関連記事:【中1理科の問題】動物の分類の一問一答:セキツイ動物の特徴、節足動物・軟体動物の違いなど

【地震・地層】

日本列島付近の4つのプレート

断層の種類

初期微動継続時間などの計算問題

※関連記事:【中1理科の問題】大地の揺れの一問一答問題(日本列島付近の4つのプレートなど)と地震の計算問題

※関連記事:【理科】地震の計算練習問題:地震の発生時刻の求め方や計算のコツ

【気体の発生・物質の状態変化】

気体の性質(空気より重いか、水に溶けやすいか)

気体の収集方法(水上置換法、上方置換法)

密度の計算

※関連記事:【中1理科の一問一答問題】気体の性質(酸素などの発生の仕方・集め方、酸性・アルカリ性の見分け方など)

※関連記事:【中1理科の一問一答問題】物質の状態変化(固体・液体・気体):体積・質量・密度の問題など

【水溶液の性質】

濃度や質量を求める計算

※関連記事:【中1理科の一問一答問題】水溶液の性質(溶質・溶媒・質量とは、濃度や質量の計算問題など)

中2理科で出やすい問題

中2理科では以下の問題がテストに良く出されます。

【光合成】

光合成が起こる条件

光合成の実験結果

【ヒトの身体】

内臓の名称と働き

心臓の4つの部屋

【気象・気圧】

雲のでき方

気圧や前線の種類と特徴

【物質の成り立ち】

元素記号

酸化と還元の実験結果と化学反応式

質量を求める計算問題

【電流・磁界】

回路の作図

電流・電圧・抵抗を求める計算問題

磁界の発生

中3理科で出やすい問題

中3理科では以下の問題がテストに良く出されます。

【遺伝】

DNAの構造

遺伝の計算

【天体】

星の種類(恒星・惑星・衛星)

月の満ち欠けの見え方

【イオン】

イオンの種類やでき方

酸アルカリとイオン

※関連記事:水酸化ナトリウムの電気分解:陽極陰極での反応や用語の解説(練習問題付き)

【運動とエネルギー】

運動エネルギーと位置エネルギーの決まり方

仕事率や仕事の大きさの計算問題

中学理科の定期テスト勉強法(目標点別)

70点以上を取る勉強法

定期テスト理科は、学校の問題集をしっかり勉強すると70点を取れます。下記の順番で勉強します。

- 一問一答の問題を、解答をみながら暗記する

- 「練習問題/標準問題」→「応用問題/発展問題」のページを、大問ごとに解く

それぞれ説明します。

一問一答でくまなく暗記する

【問題パターン】

「光エネルギーを用いて、二酸化炭素と水を炭水化物に変える働きを何というか?」

――「光合成」

のような問題がでます。

【時期】

テスト2週間前~1週間前

【勉強方法】

用語の意味を丸暗記しましょう。

暗記なので、解答をみながら覚えます。

- 1ページ5分で覚える

- 覚えたかどうか確認テストをする

- 間違った問題があれば、3分覚えてまた確認テストをする

全問正解するまで上記の手順を繰り返します。

標準問題→応用問題を「大問ごとに解く」

【問題パターン】

4つくらいの条件にわけた環境下で、植物が光合成をするかどうかの実験問題がでます。

【時期】

テスト1週間前~

【勉強方法】

実際にテストに出題されるのは、問題集の「標準問題」や「応用問題」です。

この問題ページを使ってラスト1週間で一気に理科の実力をあげていきます。

理科の問題はパターン化されているので、

問題・解答の3つをパターンごとに覚えていきます。

標準問題で大問を1つ解いて間違い直しをしたら、同じパターンの問題を応用問題でも解きましょう。

標準問題をすべて解いてから応用問題のページに移るのではなく、大問1つごとに標準問題→応用問題に移ります。

90点以上を取る勉強法

つづいて、理科の定期テストで90点以上を取れる勉強法を紹介します。

学校のワークをテスト1週間前までに完ぺきに覚える

テスト1週間前までには、学校のワークで以下の勉強を終わらせておきましょう。

- 一問一答の暗記

- 標準問題・応用問題のパターン演習

ここまでは「70点を取る勉強法」と同じです。

市販の問題集を併用する

90点を目指すなら、学校の問題集以外に市販の問題集も必要です。

学校の問題集だけで定期テストにでる8割くらいの問題をカバーできますが、残り2割はパターンを変えた問題です。

その2割を市販の問題集で埋めます。

市販の問題集のポイントは3つあります。

- 学校の問題集よりもハイレベルなものを買う

- 解説をしっかり読む

- 記述問題の練習をしておく

解説をしっかり読む

問題や解答には載っていないプラスアルファの考え方や知識を解説で説明していることがよくあります。

解説にも目をとおしておいて、知識を補充しておきましょう。

また、90点以上を取るには記述問題で正解か部分点だけでも取っておきたいです。

市販の問題集で記述問題の対策をしておきます。

問題集が準備できたら、「標準問題・応用問題のパターン演習」をします。

標準問題で大問1つ解く

↓

同じパターンの問題を応用問題で解く

↓

標準問題で次の大問を解く

という流れを繰り返します。

ここで紹介した「70点を取る勉強方法」と「90点を取る勉強方法」はどの分野でも使える方法です。目標点数にあわせて選びましょう。

生物はすみずみまで覚える

[暗記7割+理解3割]です。

生物分野では、解説を読んでもむずかしく理解できない問題はほとんどありません。

その分、細かい知識が問われます。

問題集の問題はすべて解けるようにしておきましょう。そのうえで、解説をすみずみまで読むようにしてください。

光合成の条件、種子植物の種類、せきつい動物の種類などまとまった知識をついでに載せてくれています。問題の解答と一緒に覚えておくと、知識が2倍、3倍にふくれあがっていきます。

また、高得点を狙うなら、教科書の下のほうやハイレベルな問題集の解説にしか載っていない知識を取り込んでおくようにしましょう。

化学は「実験の目的」を把握する

[暗記5割+理解5割]です。

暗記しないと解けない問題もたくさんありますが、内容を理解しておかないとどう知識を使えばいいかわかりづらいです。

化学は実験問題が多いです。すべての実験には「実験の目的」があります。

たとえば、

酸素や二酸化炭素が発生する条件を調べるための実験、

水溶液の性質(酸性・中性・アルカリ性)を調べる実験など。

問題のパターン別に、

「何を調べるための実験なのか」

を解説で確認しておきましょう。

問題を解くときにその実験の目的を言語化すると、その実験に関連する知識(青色のリトマス紙は酸性のときに赤色に変化する、など)を思い出しやすくなります。

化学の計算問題の勉強方法

化学の計算問題は小学校算数の「分数と小数」「比例式と単位変換」と、中学数学の「方程式」が欠かせません。

1つでも苦手にしている人は、まずその復習からしておくとテスト勉強がスムーズに進みます。

簡単におさらいしておきます。

【分数と小数】1/10 ⇔ 0.1

1/100 ⇔ 0.01

5÷3=5/3

0.5÷3=1/6(5/30)

上記のように、「分数⇔小数」と「整数・小数の割り算→分数」をできるようにしておきましょう。

【比例式と単位変換】比例式というのは下記のような式を指します。

「5cmで100円のひもを20cm買いました。いくらになりますか。」

5(cm) : 100(円) = 20(cm) : x(円)

5x = 2000

x = 400(円)

このように、外どうし・内どうしをかけ算します。

さらに、単位が変わるとどうなるでしょうか。

「5cmで100円のひもを2m買いました。いくらになりますか。」

5(cm) : 100(円) = 200(cm) : x(円)

5x = 200000

x = 40000(円)

問題文には「2m」と書かれていたのを、式では「200cm」に単位変換しました。

同じ問題で複数の単位が出ていたら、

どれか1つの単位(どれでも大丈夫です!)にそろえて計算します。

上記の計算ができるようになれば、

つづいて下記の公式を覚えておきましょう。

【湿度=水蒸気量÷飽和水蒸気量】

水蒸気量が100g/m3で飽和水蒸気量が500g/m3なら、

湿度は100÷500×100=20(%)

【密度=質量÷体積】

ある物質の質量が10gで体積が20cm3なら、

密度は10÷20=0.5g/cm3

【濃度=溶質÷(溶質+溶媒)】

10gの食塩(溶質)を90gの水(溶媒)に溶かしたら、

濃度は10÷(10+90)×100=10%

※関連記事:中学理科の計算問題とおすすめの理科問題集:酸化銅、密度、濃度、地震、質量、圧力、物体の運動、仕事など

物理は物体の動きをイメージする

[暗記3割+理解7割]です。

物理分野は「何がどうなっているのか」をイメージしながら覚える必要があります。

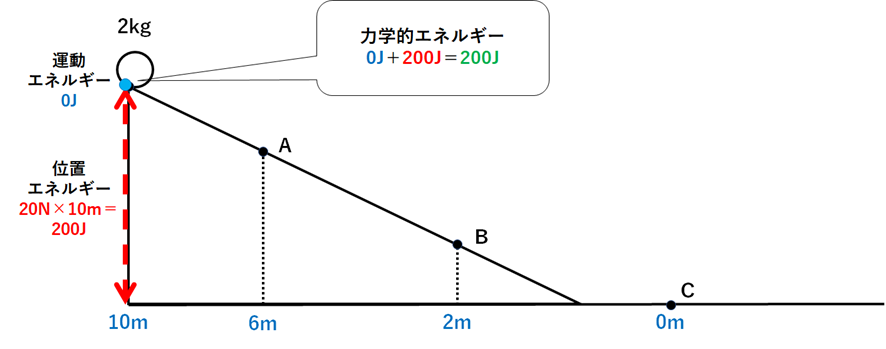

たとえば中学3年生で習う「力学的エネルギー」には「力学的エネルギー保存の法則」という用語が出てきます。

「運動エネルギーと位置エネルギーの和は常に等しい」

という意味なのですが、言葉だけ読んでもよくわかりません。

どういう状況を説明しているのかをイメージできるようになると問題を解けるようになります。

たとえば高いところからボールを転がす状況で説明します。

まとめると、以下の表のようになります。

| ボールが高いところで静止しているとき | ボールが転がり落ちているとき | ボールが地上に落ちる瞬間 | |

| 位置エネルギー | マックス | 減っていっている | ほぼゼロ |

| 運動エネルギー | ゼロ | 増えていっている | ほぼマックス |

こうした状況をイメージして、理解しながら暗記するようにしましょう。

物理の計算問題の勉強方法

物理も化学同様に、「分数と小数」と「比例式と単位変換」が重要です。

不安のある方は、化学の計算問題の勉強法の項をみて軽くおさらいしておきましょう。

【圧力=力/面積】

底面積が10m3の床に200g(2N)のカバンが置かれていたら、

圧力は200÷10=20(Pa)=0.2(hPa)

【電圧=電流×抵抗】

電流が1A(=1000mA)で抵抗が2Ωなら、

電圧は1×2=2(V)

【電力=電圧×電流】

電圧が2Vで電流が5Aなら、

電力は2×5=10(W)

【電力量=電力×時間(秒)】

電力が10Wで時間が5秒なら、

電力量は10×5=50(J)

【熱量=電力×時間(秒)】

電力が10Wで時間が5秒なら、

熱量は10×5=50(J)

【位置エネルギー=重さ×基準からの高さ(m)】

重さが10Nで高さが2mなら、

位置エネルギーは10×2=20(J)

【力学的エネルギー=位置エネルギー+運動エネルギー】

位置エネルギーが20Nで運動エネルギーが5Nなら、

力学的エネルギーは10+5=15(J)

【仕事=力×力の方向に移動した距離】

5Nの物体を2m移動させたなら、

仕事は5×2=10(J)

【仕事率=仕事÷時間(秒)】

仕事が10Jで時間が5秒なら、

仕事率は10÷5=2(W)

これらの基本公式を使えるようにしておけば、

問題で聞かれている内容が変われば、それに合わせて公式を変換すれば大丈夫です。

例えば、「仕事率2Wで5秒間仕事をしたときの仕事の大きさは?」と問われたら、

2(W)=x÷5(秒)

x=5×2

x=10(J)

のように求められます。

※関連記事:中学理科の計算問題とおすすめの理科問題集:酸化銅、密度、濃度、地震、質量、圧力、物体の運動、仕事など

地学は暗記+計算で高得点を狙う

[暗記7割+理解3割]です。

暗記だけで7割解けます。とてもありがたい分野です。

ただし、高得点を狙うには計算問題と「天体」の高い壁を越える必要があります。

天体は覚えることが多いので、一気に広範囲を勉強すると何が何だかややこしくなります。

少し進んでは復習し、少し進んでは復習するようにしてみましょう。復習するタイミングを早めるだけなので勉強時間はほかの分野と変わりませんが、このほうが「天体」は効率よく覚えられます。

地学の計算問題の勉強方法

地学分野では主に、中学1年生の「地震」で出てきます。

震源からの距離から初期微動継続時間を求めたり、

初期微動継続時間の長さから震源からの距離を求めたりします。

これらの問題を解くポイントは2つです。

- 「速さ」の計算ができる

- 「比例式」を活用する

初期微動継続時間はP波とS波の速さから求めます。そしてその時間は震源からの距離に比例しています。

「速さ・時間・距離」です。

小学校で出てきた「速さ」の計算方法で解けます。

※この計算方法を忘れた方はこちらの記事で復習できます。

また、初期微動継続時間と震源からの距離の比は常に一定です。

これを利用して比例式をつくれば計算ミスも防げます。

たとえば、下記の表の状況で、B地点の震源からの距離を求めます。

| 初期微動継続時間 | 震源からの距離 | |

| A地点 | 5秒 | 40km |

| B地点 | 10秒 | ?km |

式は下記のようになります。

外どうし、内どうしの数字をかけます。

5(秒):40(km)=10(秒):x(km)

5x=40×10

x=80(km)

「地震」で出てくる計算はだいたいこのレベルまでです。数学のようにややこしい計算をする必要もなく、小学校の算数だけで解けるものばかりです。

※関連記事:【高校入試理科の裏ワザ】地震の計算:震源からの距離、緊急地震速報を聞いてからの時間などの求め方

決してむずかしくないので、食わず嫌いをしなければ実はかなり得点しやすい範囲です。

ほかにも、中学3年生で習う「天体」を苦手にしている子が多いです。

特に天体が苦手な子を苦しめているのは「月の見え方」です。

天体のポイントは「観察する位置で月の見え方が変わること」です。

これをイメージできれば、あとは暗記すれば高得点を取れます。

理科でおすすめの定期テスト対策問題集

ここまで、定期テストの勉強方法をお伝えしました。

最後に、定期テスト対策におすすめの問題集を3種類紹介します。

『中1~3中3理科をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

中1はコチラ↓

中1理科をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

中2はコチラ↓

中2理科をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

中3はコチラ↓

中3理科をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

出版社:学研プラス

難易度:易(★☆☆)

特徴:

「中学の理科ってわかりにくい」「理科のテスト勉強ってどうやるの? 」

そんな声にこたえた中学生のための個人授業(こじんじゅぎょう)『ひとつひとつわかりやすく。』シリーズ中学理科を超基礎レベルからやさしく解説。少しずつ、効率よく学べるようにわかりやすい解説(左ページ)+書き込み式の練習問題(右ページ)が見開きで勉強できる。参考書としても問題集としても使える。中学生の予習・復習はもちろん、高校生の復習や大人の学び直しにも大活躍。

中学理科の改訂ポイント

●オールカラー化で、図解や写真がもっとみやすく、もっとわかりやすく。

●学習管理シールつき。手帳やカレンダーに貼って、計画的に進められます。

●MUD(メディアユニバーサルデザイン)認証取得。誰もが読みやすい文字と色づかいにこだわりました。

●別冊解答は問題ページのレイアウトそのまま、解答を入れた再録式! ラクラク答え合わせできます。*~*~読者の声~*~*

●見やすくて、とても勉強がはかどってうれしい! (中1)

●本当にひとつひとつわかりやすく、問題を理解して解けるので買ってよかった。(中1)●1年生のときしっかりやっていなくて、内容が全然わからなかったので、取り戻すために買いました。どの参考書よりもわかりやすく、楽しく、スラスラ解けました! この本に出会えてよかったです。(中3)

●イラストがとてもわかりやすく、頭に入ってきやすいので良いです。(中1)

●先生の言っていることが理解できなくても、この本さえあればすぐに理解できました。「ひとつひとつシリーズ」は全教科買っています。(中1)

中学理科のおすすめポイント●超基礎からやさしく学べる

Amazonより引用

難しい用語を使わず、わかりやすい文章とゆるいイラストで解説しています。1回分はたったの2ページ。理科がニガテな人や、ほかの参考書では少し難しいと感じる人でも、この本なら無理なく進められます。

●やさしい練習問題でしっかり定着

穴うめ、書き込み式の練習問題を解くことで、理解した内容をしっかり定着できます。

●高校生の復習・大人の学び直しにも

「見えるってどういうこと? 」「『ニュートン』ってなに? 」「浮力はどうしてはたらくの? 」など、基本的なことからていねいに解説しています。中学入試、中学入学準備をしたい小学生や、高校生、学び直しをしたい大人の方にもおすすめです。

【おすすめする理由】

イラストを多めにして、わかりやすく解説してくれています。

理科が本当に苦手な人向けにつくられており、

掲載されている問題もやさしいものばかりです。

ただし、問題量はかなり少ないので、学校のワークで解きなおしをするようにしましょう。

『できた!中1理科』(中1~中3)

中1物理・化学はコチラ↓

できた!中1理科 物質・エネルギー(1分野) (中学基礎がため100%)

中1生物・化学はコチラ↓

できた!中1理科 生命・地球(2分野) (中学基礎がため100%)

中2物理・化学はコチラ↓

できた!中2理科 物質・エネルギー(1分野) (中学基礎がため100%)

中2生物・地学はコチラ↓

できた!中2理科 生命・地球(2分野) (中学基礎がため100%)

中3物理・化学はコチラ↓

できた!中3理科 物質・エネルギー(1分野) (中学基礎がため100%)

中3生物・地学はコチラ↓

できた!中3理科 生命・地球(2分野) (中学基礎がため100%)

出版社:くもん出版

難易度:易~標準(★★☆)

特徴:

〔本書のねらい〕

基礎・基本が最初の一歩からよくわかるくもん独自のステップで,解きながら学ぶことができます。また,4択クイズアプリにより,テスト前にスマホで5教科の要点チェックができます。〔学習内容・特徴〕

くもん出版より引用

①基礎からのスモールステップと反復練習により,無理なく学習が進められます。

②細分化された学習単元ごとに学習することで,基礎力を確実に身につけます。

③要点を参照しながら取り組めるので,自学自習でスラスラと学習が進みます。

④発展的な問題も含んでいるので,高校入試対策の第1段階としてのベース作りができます。

⑤フルカラー化により,要点の箇所がよくわかり,また,資料や実験の様子などを正確に伝えることができるため,理解が深まります。

【おすすめする理由】

定期テスト30点以上取れる人におすすめの問題集です。

問題の難易度も定期テストにちょうどいいレベルに設定されています。70点を超えるくらいまではこの問題集で取れます。

学年別・分野別にシリーズ化されており、そろえておくと便利です。

『理科 ハイクラステスト』(中1~中3)

中1はコチラ↓

中学1年 理科 ハイクラステスト: 中学生向け問題集/定期テストや高校入試対策に最適! (受験研究社)

中2はコチラ↓

中学2年 理科 ハイクラステスト:中学生向け問題集/期テストや高校入試対策に最適! (受験研究社)

中3はコチラ↓

中学3年 理科 ハイクラステスト: 中学生向け問題集/定期テストや高校入試対策に最適! (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

難易度:標準~難関(★★★)

特徴:

○ 3段階式でレベルアップ

標準レベル・応用レベル・難関レベルの3段階式でレベルアップしながら,定期テスト対策及び難関校の入試対策ができる問題集です。

・ステップA…標準レベルの問題で構成。

・ステップB…応用レベルの問題で構成。

・ステップC…難関レベルの問題で構成。

・総合実力テスト…巻末に設けた実戦形式のテスト。○ くわしい解答・解説

増進堂・受験研究社より引用

解答編は,解答及びくわしい解説・解き方を設け,レベルの高い問題でもしっかり理解できるように説明しています。

【おすすめする理由】

応用問題を豊富に掲載していて、問題パターンにかなり習熟できます。

問題レベルは3段階にわかれていて、

ステップA:定期テストレベル

ステップB:高校入試レベル

ステップC:難関入試レベル

に相当します。

ステップA・ステップBで応用問題に慣れて、

余裕があればステップCの演習もしておきましょう。

ステップCは定期テストにほぼ出ませんが、

問題の考え方を深められるので、高校入試に向けて理科の実力を相当高められます。

※関連記事:高校受験理科を得意にする勉強方法

※関連記事:高校受験理科でよく出る一問一答280題

中学校の定期テストはなぜ重要?

中学校の定期テストが何のためにあるのか確認します。

定期テストの目的は下記の2つです。

- 学習の促進と定着の確認

- 高校の進路選択

それぞれ詳しく説明します。

直近の学習内容を勉強させる

定期テストを行えば、直近1.5か月から2か月の間に習った内容が定着しているかどうかを確認できます。

ただし、確認だけが目的ではありません。

全国学力テストが年1回なのに対して、

定期テストは年4-5回あります。

2学期制の学校で4回、3学期制の学校で5回です。

これだけ頻繁にテストをするのは、テスト勉強をしやすくするためです。

「テストがあれば勉強する。なければしない」という人が大半ではないでしょうか。

年に1回しかテストがないと、ほとんどの範囲のテスト勉強が追い付かず、定着できなかった範囲がたくさんでるかもしれません。

テストが年4-5回あれば1回1回のテスト範囲がせまくなり、テスト勉強をしやすくなります。

高校の進路選択にかかわる

定期テストの結果は「内申点」に強く影響します。

内申点は中学校の成績だけでなく、高校受験の合否にも影響します。

ほとんどの地域では中学1年生から内申点が高校受験に関係します。

そのときの成績だけでなく高校受験にも影響するので、点数をしっかり取っておきたいですね。

※関連記事:高校入試で必要な「内申点」とは?内申点のあげ方と計算方法を紹介

まとめ

いかがでしょうか。

理科は暗記科目と言われますが、一問一答形式で覚えてもそれほど点数は取れません。

理解を伴わせつつ、記事内で紹介した効率のいい暗記方法を使えば、70点や90点を取るのもむずかしくなくなります。

生物や物理など、分野による学習ポイントの違いも意識してテスト勉強をがんばりましょう。

特に90点を目指す人は、記事内で紹介したおすすめの問題集も使って応用問題になれるようにしましょう。

学校の問題集や市販教材だけで勉強がどうしてもうまくいかない場合、塾や通信教育も検討してみてください。

自宅学習の習慣がついていなくても、塾ならわからない問題をつぶしながら勉強のペースや内容を指示してもらえるので、勉強が進みやすいです。

中学生のためのZ会

コメント