中学校の数学は、定期テストでも高校入試でも重要科目です。

※関連記事:高校受験数学を得意にする勉強方法

数学が苦手な中学生やその保護者の方にとって心配の種ではないでしょうか。

内申点に大きく影響するので、苦手なままで置いておけませんね。

逆に、定期テスト対策がうまくいけば、勉強の不安が減って中学校生活もさらに楽しめるようになるはずです!

そこで、

- 80点以上を取れるようになる英語の定期テスト対策の仕方

- テスト2週間前からの学習計画

- おすすめの問題集

を紹介します。

※数学の分野別の勉強方法をこちらの記事で紹介しています。

関数、比例・反比例のコツ

平面図形・空間図形のコツ

確率のコツ

この記事は下記の方向けです。

- 数学で困っている人

- 数学でもっと高得点を取りたい人

- 高校入試につながる勉強をしたい人

※関連記事:高校入試の勉強方法と勉強スケジュール

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

中学数学の勉強方法

定期テストの数学が伸び悩むのには原因があります。学年別に注意点を踏まえた勉強法をお伝えします。

中1数学の勉強法

中1で習う内容の大半は小学校の算数をベースにしています。

小学校の算数で苦手があると、中1でつまずく原因になってしまいます。

中でも特に注意の必要なポイントを3つお伝えします。当てはまる方は対策しておきましょう!

※関連記事:正負の数の計算(加法・減法・乗法・除法)

「文字と式」→「方程式」を区別する

1学期や前期の定期テストは良い点が取れたのに、

2学期中間テストや前期中間テストでいきなり20点くらい下がってしまった。

という中学生はたくさんいます。

「文字と式」と「方程式」の計算方法で混乱しているからかもしれません。

授業が方程式に入ると、「移項」という計算ルールを習います。

「=」の右と左の項(2とか4xとか)を入れ替える作業です。

方程式はほぼ必ず移項して計算しますが、

文字と式には移項がありません。

ところがこの2つの単元の計算式はよく似ているので(=があるかないかだけ)、

文字と式でも移項しようとして間違えてしまいます。

問題をみたときに単元名も一緒に思い出すようにしておくと、ちゃんと整理して覚えられるようになります。

文章題をパターン別に勉強する

2つ目の注意点は「文章題」です。「文字と式」や「方程式」の文章題です。

文章題は5つのパターンにわかれており、それぞれ解き方があります。

「買い物」「個数」「速さ」「濃度」「比例」です。

文章題が苦手な人は、

- 解法が混乱している

- 特定のパターンが苦手

のどちらかです。パターン別に解法を整理しながら勉強すると克服しやいです。

空間図形はイメージするか丸暗記で対応する

3つ目のポイントは「空間図形」です。

2学期期末・後期中間テストで出題されます。

「数と式」「比例と反比例」を無事に乗り越えても、「空間図形」で点数をガクっと下げてしまう原因になります。

よくある減点例は下記の2つです。

- 回転させてできる図

- 表面積で計算間違い

平面図形を軸回転すると立体図形ができます。

長方形→直方体

正方形→立方体

のようになります。この2つは直感的にわかりやすいと思いますが、それ以外の平面図形を軸回転させると思ってもみない(?)形になってしまいます。

回転させている様子をイメージできると得意分野になりますが、

それが難しい場合は回転させる前の図形の形とセットで暗記してしまうほうが早いです。

暗記しきれなかったものは、1つ1つの頂点を対象移動させて考えると解けるようになります。

※関連記事:平面図形・空間図形のコツ

中2数学の勉強法

中1で数学が得意だった人は中2でも大抵数学が得意です。

逆に、中1内容で抜けがあると中2で数学に苦労しがちです。

苦手単元がある人は、中1の同じような単元の問題をいくつか解いてみると苦手を克服しやすくなります。

中2内容は高校入試にもよく出題されます。どの範囲も大切です。

特定の範囲でよくあるつまずき箇所を5つ紹介します。

連立方程式の計算は代入して確認

中2で最初の注意点は「連立方程式」の計算問題です。

計算方法自体は2種類しかなく(「加減法」と「代入法」)、決してむずかしくありません。

1問解き終わったら、xやyに答えを代入して正しい計算式になるか確認しましょう。

「速く解くこと」よりも、「正確に解くこと」を優先して問題演習しましょう。

スピードは後からついてきます。

文章題をパターン別に勉強する

2つ目のポイントは「文章題」です。正式な単元名は「連立方程式の利用」になります。

中1同様で、文章題が苦手になる人は5つのパターン(「買い物」「個数」「速さ」「濃度」「比例」)の解法が区別しづらくなっているか、特定のパターンを苦手にしていることが多いです。

どのパターンがどのような解法なのかを確認しながら演習しましょう。

どのパターンがどの解法だったかややこしくなる人は、各パターンを混ぜこぜにして、ランダムな順番で解くようにすると早く区別できるようになります。

一次関数は用語と解法を説明できるようにしておく

3つ目のポイントは、「一次関数」です。苦手になる人は本当に多い分野です。

一次関数が苦手になるのは「一問一答の暗記」で対応しているからです。一次関数は問題の種類が多いため、丸暗記だと問題ごとの解き方がややこしくなりがちです。

- 「変化の割合」「切片」とは何かを早く覚えておく

- グラフを手書きできるようにする

- 文章題で何をx、yにしたかをメモしておく

この3つを実践すると、一次関数が苦手にはならないでしょう。

それぞれの用語や解法を言葉で説明できるようにしておきましょう。

※関連記事:関数、比例・反比例を得意にする勉強方法

図形の性質や合同条件をすらすら言えるようにする

4つ目は図形分野です。四角形の性質や合同の3条件など、覚えることがたくさんあります。

しかも、中1で習った「平行線と角」の性質も使います。

覚えておかないと解けませんし、解説を読んでもついていけません。

英単語を覚えるように、それぞれの性質や条件を書いたり暗唱したりして暗記しましょう。

※関連記事:平面・空間図形のコツ

確率の解き方をパターン別に身につける

中2の学習ポイントのラストは、「確率」です。

確率は、解き方は単純です。その事象が起こる確率を分数で表すだけです。

厄介なのは「すべての場合の数」の求め方です。

問題のパターンが4つあり、それぞれ「すべての場合の数」の求め方が異なります。

パターンごとに解き方を確認しておきましょう。

※関連記事:確率のコツ

中3数学の勉強法

中学3年生では定期テスト対策と高校入試対策を同時並行していきます。中1、2内容の抜けがあると大変です。

中3数学は中2数学をバージョンアップさせた単元ばかりなので、不安がある方は定期テストに合わせて中2数学をちょっとずつ復習してみましょう。

特に注意の必要な範囲を4つ紹介します。

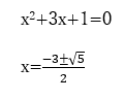

二次方程式の計算パターンを整理する

中3で最初のポイントは「二次方程式」の計算です。

計算方法自体は決してむずかしくありませんが、パターンが5つあり、慣れるまで問題を見ただけではパターンを見抜けません。

5つのパターンを紹介しておきます。

【①「x2=〇」になるパターン】x2=16

x=±4

【②「△x2=〇」になるパターン】4x2=16

x2=4

x=±2

【③「( )2」になるパターン】(x+2)2=16

x+2=±4

x=±4-2

【④因数分解して解くにパターン】x2+x-2=0

(x-1)(x+2)=0

x=1, -2

【⑤解の公式で解くパターン】

もしこの5パターンを覚えられない場合は、

とりあえず解の公式を使いましょう。

全問、解の公式で解こうとするとテストで時間が足りなくなるでしょうが、間違いだらけになるよりはかなり高得点を取れます。

文章題をパターン別に勉強する

2つ目のポイントは「文章題」です。正式には、「二次方程式の利用」です。

「買い物」「個数」「速さ」「濃度」「比例」の5パターンの文章題の解法を覚えましょう。

文章題はパターン演習で克服です。

どのパターンがどのような解法なのかを確認しながら演習しましょう。

どのパターンがどの解法だったかややこしくなる人は、各パターンを混ぜこぜにして、ランダムな順番で解くようにすると早く区別できるようになります。

※関連記事:高校入試の数学でよく出る文章問題と文章問題を解くコツ

二次関数は連立方程式と「速さ」で解く

3つ目のポイントは「二次関数」です。

二次関数は、中2で出てきた一次関数を覚えていると途中までは簡単です。

(一次関数を忘れた人は一次関数の復習から入るとスムーズです。)

最後の応用問題に入ると、下記の2パターンの問題で苦労する人が続出します。

- 点が移動する問題

- 一次関数と二次関数のグラフが交わる問題

連立方程式や速さの計算で解きます。問題の解き方が常に同じパターンですから、解き慣れるまで演習を繰り返しましょう。

※二次関数の詳しい説明はこちらの記事をご覧ください。

相似な図形の性質をすらすら言えるまで暗記する

中3最後のポイントは「相似の証明」です。

数学には珍しく、暗記しないと解けるようにならない範囲です。

暗記しておくのは下記の3種類です。すらすら言えるようになるまで繰り返し暗記しましょう。

【相似な三角形の性質】①対応する辺の長さの比は等しい

②対応する角の大きさが等しい

【三角形の相似条件】① 2組の角がそれぞれ等しい

② 3組の辺の比がすべて等しい

③ 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

【直角三角形の相似条件】①斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

②斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい

※相似の詳しい説明はこちらの記事をご覧ください。

定期テスト2週間前から計画的に勉強しよう

定期テスト対策は2週間前から計画的にはじめるのがおすすめです。

- 2週間前から何をどうすればいいのか

- テスト直前にしておくことはなにか

を紹介します。

定期テスト2週間前からの勉強計画

数学は問題のパターンが多く、できるようになるまで時間がかかります。

定期テストは6-7割が基本問題で、

残り3-4割が応用問題です。

自分の学力や目標点数にあうテスト対策をすると、効果的に点数をあげられます。

| 基本問題の目標点 | 応用問題の目標点 | |

| 平均点を目指している | 8割 | 4割 |

| 80点以上を目指している | 9割以上 | 7割以上 |

上記の表のように、

・平均点を目指す人は「基本問題」

・80点以上を目指す人は「応用問題」

を中心に勉強するのがおすすめです。

また、数学は分野によっては、ほかの分野と強く関連しているものもあります。

たとえば「関数」は「数と式」で培った計算力があると、応用問題も解きやすくなります。

目標点数に関係なく、この2つの分野がテスト範囲に入っているときは毎日計算練習をしましょう。

いつ・どの分野の勉強をするか確認しておきます。

2学期制と3学期制で定期テストの時期がちがいます。おおむね、下記の表のようにテスト範囲がわかれます。

| 分野 | 2学期制 | 3学期制 |

| 数と式 | 前期中間~前期期末 | 1学期中間~2学期中間 |

| 関数 | 前期期末~後期中間 | 2学期中間~2学期期末 |

| 図形 | 後期中間~学年末 | 2学期期末~学年末 |

| 確率 | 学年末 | 学年末 |

次のテスト範囲も意識しながらテスト勉強すると点数をあげやすくなります。

平均点を目指すなら正解できそうな問題の取りこぼしを減らす

【目標】

基本問題8割+応用問題4割

※正解できそうな問題を確実に正解する実力をつけます

【使う教材】

・学校のワーク

・市販のドリル・問題集

【勉強方法とスケジュール】

下記の表のように勉強します。

| スケジュール | 学校の問題集 | 市販のドリル・問題集 |

| テスト2週間前~1週間前 | 1周終わらせる | 基本問題をランダムに1周する |

| テスト1週間前~ | 間違った問題をもう1度解く | 1周終わらせる |

学校のワークはテスト1週間前までに終わらせましょう。

同じ範囲で基本問題だけは市販のドリルでも進めておいてください。

基本問題を前から順に解いてもいいのですが、

解く順番をランダムにすると定着率があがるということが脳科学の研究でわかっています(東京大学より)。

80点以上を目指すなら応用問題で苦手パターンをつくらない

【目標】

基本問題9割+応用問題7割

※応用問題で苦手なパターンをない状態にします

【使う教材】

市販のドリル・問題集

【勉強方法とスケジュール】

下記の表のように勉強しましょう。

| スケジュール | 学校の問題集 | 市販の問題集 |

| テスト2週間前~1週間前 | 終わらせる | 標準・応用問題を1周する |

| テスト1週間前~ | 知識問題を暗記する | 標準・応用問題をランダムに1周する |

学校のワークよりハイレベルな問題集を1冊用意しておきます。

この問題集をメインにテスト勉強します。

下記のように使い分けます。

- 学校のワーク→提出用+用語や条件などの暗記

- 市販問題集→応用問題のパターン演習

応用問題は、問題と解法をセットで覚えると早く正解できるようになります。

ただ、問題1つ1つがむずかしいですから、

覚えるのに慣れが必要です。

市販の問題集は、たいてい3つのレベルにわけて問題を掲載しています。

- 基本レベル:定期テストの基本レベル

- 標準レベル:定期テストレベル

- 応用レベル:定期テストの応用レベルかそれ以上

この3つのレベルのうち、「2. 標準レベル」と「3. 応用レベル」を中心に勉強します。

1周目は標準レベルと応用レベルの問題を解いて解きなおしもしておきます。

2周目は、標準レベルと応用レベルの問題をもう1度解きますが、ランダムな順番で解きます。

大問1つ解き終わったら答え合わせと解きなおしをして、別のページの大問を解きます。

それが終わればまた別のページに移ります。

これを繰り返します。

前から順番に解くのではなく、ランダムに解きます。

先ほど紹介したように、学習の順番を変えるだけで定着率があがることが分かっています。

定期テスト直前の数学の勉強内容

テスト直前は最終チェックです。

チェックする内容は、下記のとおりです。

| 学習ポイント | 教材 | 勉強の重点範囲 | |

| 平均点を目指している | 取りこぼしをなくす | 市販のドリル・問題集 ※学校のワークと同じレベル | ・用語の意味などの知識問題 ・計算問題 ・各単元の基本問題 |

| 80点以上を目指している | 応用問題で得意なパターンを増やす | 市販の参考書・問題集 ※学校のワークよりハイレベル | ・用語の意味などの知識問題 ・応用問題 |

平均点を目指す場合と80点以上を目指す場合で勉強する内容をわけます。

それぞれ説明します。

平均点を目指すなら知識問題をまず覚える

取りこぼしをなくすことを第一にしましょう。

忘れられがちなのが知識問題です。先生によって、知識問題の出題の仕方はことなります。

- 用語の意味を記述させる

- 単元の解説文の穴埋め

頻出パターンはこの2つです。

学校のワークや市販のドリルには、単元ごとに最初のページでその単元の解説や用語の意味が書かれています。

単元の説明を自分でもできるようにしつつ、用語の意味を丸暗記しましょう。

暗記するには、2-3回読んだら1回思い出すようにしてみましょう。

何回もしっかり読むよりも、思い出す作業をはさむほうが早く・確実に覚えられます。

(ダイヤモンドオンライン「最善のテスト対策は、自分で自分をテストすること」より)

80点以上を目指すなら応用問題の解法をパターンごとに覚える

高得点を狙う人は、すでに平均点以上くらいは取れていると思います。

そういう人は基本問題がよくできているはずです。

応用問題になると間違いが一気に増える人がいますが、応用問題に合わせた勉強の仕方に変えると正解が増えてきます。

基本問題とは違い、応用問題は問題のパターンが限られています。それぞれの問題の解き方にもパターンがあります。

問題のパターンと解法のパターンの組み合わせを覚えれば、定期テストの応用問題を解きやすくなります。

そのためには、応用問題をたくさん載せている問題集を使って勉強しましょう。効率よく、問題・解法のパターンを身につけられます。

次項では、おすすめの問題集を紹介します。

数学の定期テスト対策におすすめの問題集

最後に、定期テスト対策におすすめの問題集を6冊紹介します。AmazonのPRリンクをつけているので、リンク先でお得に購入いただけます。

平均点を目指す場合と80点以上を目指す場合で2種類にわけています。

平均点を目指す人におすすめのドリル・問題集

平均点を目指す人向けに4冊のドリル・問題集を紹介します。

最初に紹介する『できた!』シリーズはそろえておくことをおすすめします。とても活躍します。

3、4冊目は単元の解説がとても丁寧な参考書です。イチから解説してほしい人はどちらか1冊を持っておくと勉強しやすくなります。

『できた!中1数学 計算』(中1~中3)

1冊目はくもんの「できた!」シリーズです。基礎固めから標準レベル(定期テスト平均点くらい)までをカバーしています。

- 計算の仕方がちょっとあやふやになっている人

- 計算の仕方は分かるけれど、10問中2~3問くらい計算間違いをしてしまう人

などにおすすめです。

同じくらいのレベルの計算問題をたくさん解き、分かりやすい解説で解き方を確認できます。

中1計算↓

できた!中1数学 計算 (中学基礎がため100%)

中2計算↓

できた!中2数学 計算・関数 (中学基礎がため100%)

中3計算↓

できた!中3数学 計算・関数 (中学基礎がため100%)

出版社:くもん出版

難易度:易~標準(★★☆)

特徴:

〔本書のねらい〕

基礎・基本が最初の一歩からよくわかるくもん独自のステップで,解きながら学ぶことができます。また,4択クイズアプリにより,テスト前にスマホで5教科の要点チェックができます。〔学習内容・特徴〕

くもん出版より引用

①基礎からのスモールステップと反復練習により,無理なく学習が進められます。

②豊富な練習量でなめらかなステップを実現することで,基礎力を確実に身につけます。

③未知のことを一方的に「教わる」のではなく,「例」や「空欄問題」を見て解き進めながら,自ら学びとることができます。

④発展的な問題も含んでいるので,高校入試対策の第1段階としてのベース作りができます。

⑤見やすい2色の解答・解説で「考え方」を確認し,理解を深めます。

『できた!数学 関数・図形・データの活用』(中1~中3)

つづいては「できた!」シリーズの「関数・図形・絵データの活用」編です。2~3学期に学校で習う範囲です。

この範囲は計算が速く・正確にできる子ほど伸びやすいです。「じっくり考えたら計算問題を解ける」「計算ミスが多い」という子は、どれだけ単元の理解が進んでもテストでは高得点を取りづらいです。

計算が完璧になるまで「計算編」と並行して勉強するほうが良いですね。

中1用↓

できた!中1数学 関数・図形・データの活用 (中学基礎がため100%)

中2用↓

できた!中2数学 図形・データの活用 (中学基礎がため100%)

中3用↓

できた!中3数学 図形・データの活用 (中学基礎がため100%)

出版社:くもん出版

難易度:易~標準(★★☆)

特徴:

〔本書のねらい〕

基礎・基本が最初の一歩からよくわかるくもん独自のステップで,解きながら学ぶことができます。また,4択クイズアプリにより,テスト前にスマホで5教科の要点チェックができます。〔学習内容・特徴〕

くもん出版より引用

①基礎からのスモールステップと反復練習により,無理なく学習が進められます。

②豊富な練習量でなめらかなステップを実現することで,基礎力を確実に身につけます。

③未知のことを一方的に「教わる」のではなく,「例」や「空欄問題」を見て解き進めながら,自ら学びとることができます。

④発展的な問題も含んでいるので,高校入試対策の第1段階としてのベース作りができます。

⑤見やすい2色の解答・解説で「考え方」を確認し,理解を深めます。

『数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版』(中1~中3)

つづいては「ひとつひとつわかりやすく」シリーズです。イラストを交えながら基礎の基礎から分かりやすく解説してくれています。

イチから教えてくれるので、予習でもよく使われます。

ただし、問題数はとても少ないです。理解には向いていますが定着には足りません。問題演習はほかの問題集で補いましょう。

中1用↓

中1数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

中2用↓

中2数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

中3用↓

中3数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

出版社:学研プラス

難易度:易(★☆☆)

特徴:

「数学のテストでなんだか点が上がらない」「中学に入ってから数学がわからない…」

そんな声にこたえた中学生のための個人授業(こじんじゅぎょう)『ひとつひとつわかりやすく。』シリーズ中学数学を超基礎レベルからやさしく解説。少しずつ、効率よく学べるようにわかりやすい解説(左ページ)+書き込み式の練習問題(右ページ)が見開きで勉強できる。参考書としても問題集としても使える。中学生の予習・復習、社会人の学び直しにも大活躍。

中学数学の改訂のポイント

●オールカラー化で、図解やイラストがもっとみやすく、もっとわかりやすく。

●学習管理シールつき。手帳やカレンダーに貼って、計画的に進められます。

●MUD(メディアユニバーサルデザイン)認証取得。誰もが読みやすい文字と色づかいにこだわりました。

●別冊解答は問題ページのレイアウトそのまま、解答を入れた再録式! ラクラク答え合わせできます。*~*~読者の声~*~*

数学が苦手だったけど、この本で理解できるようになった。(中1)

基本からわかりやすく、しっかり学べてよかった。(中1)

他にはないわかりやすさとかわいい絵で、完ぺき。(中1)

苦手な数学を1年から復習して、受験に備えるために買った。(中3)中学数学のおすすめポイント

●超基礎からやさしく学べる難しい用語をできるだけ避けて、わかりやすい文章と図で解説しています。1回分はたったの2ページ。数学がニガテな人や、ほかの参考書では少し難しいと感じる人でもこの本なら大丈夫です。中学入学準備にもぴったり。

学研出版サイトより引用

●数学力の土台をつくる工夫がいっぱい

穴埋めのワークで基礎を理解したあと書き込み式の練習問題を解くことで、理解した内容をしっかり定着。数学の「なぜ? 」をわかりやすく解説したコーナーもあり、理解が深まります。

●高校生・大人の復習にも

数学は積み重ねが大切な教科です。基礎から確認できるので、中学数学の総復習・ニガテ克服にも役立ちます。

『わからないを わかるにかえる 改訂版』(中1~中3)

こちらも「ひとつひとつわかりやすく」シリーズ同様に、基礎の基礎から分かりやすく解説してくれている参考書です。

「ひとつひとつわかりやすく」が基礎範囲の解説まででとどめているのに対して、「わからないをわかるにかえる」は解説している範囲が広いです。どちらが良いというのはなく、個人の好みです。たけのこの里、きのこの山のようにそれぞれにファンがいます。

中1用↓

中1数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

中2用↓

中2数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

中3用↓

中3数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

出版社:文理

難易度:易(★☆☆)

特徴:

ニガテなところがどんどんわかる!

超基礎からやさしく学べる,中学生のための問題集!小学生の先取り学習や,高校生・大人の学び直しにも!やさしい説明で【わからない⇒わかる】!

数学の基本的な問題ひとつひとつについて,むずかしい言葉を使わずに,ていねいにわかりやすく解説しています。★楽しいイラストで【わからない⇒わかる】!

親しみやすいイラストをたくさん収録しています。文字だけでなく絵で見て覚えることで,より理解を深めることができます。★基本・練習・まとめの3ステッで【わからない⇒わかる】!

各単元で例題を確認し,練習問題で反復したら,単元のまとまりごとにテスト形式で定着度を確認します。1回分は見開き2ページ!だれでも無理なく学習内容を進めることができます。★みるみるわかるカードで【わからない⇒わかる】!

基本的な問題の解き方や公式を何度もくり返し確認できるカードがついています。●『わからないをわかるにかえる』特設ページもどうぞご覧ください!

文理より引用

※関連記事:数学80点以上を取るためのおすすめ問題集

80点以上を目指す人におすすめの数学ハイレベル問題集

80点以上の高得点をとるには、応用問題のパターン演習が必要です。

標準~応用レベルの問題を豊富に掲載している問題集を2冊紹介します。

時間があまりない人は1冊目の『標準問題集』がおすすめです。

テスト勉強の時間を十分に取れる人は2冊目の『チャート』のほうがおすすめです。

『中学数学 標準問題集: 中学生向け問題集』(中1~中3)

最初に紹介するのは「標準問題集」シリーズです。標準レベル~応用レベルまで演習できる問題集です。

問題のレベルが3段階にわかれており、

下記のようなぐあいです。

- 基本:学校のワークレベル

- 標準:教科書の章末レベル

- 実力:教科書以上のレベル

中1用↓

中学1年 数学 標準問題集: 中学生向け問題集/定期テスト対策や高校入試の基礎固めに最適! (受験研究社)

中2用↓

中学2年 数学 標準問題集: 中学生向け問題集/定期テスト対策や高校入試の基礎固めに最適! (受験研究社)

中3用↓

中学3年 数学 標準問題集: 中学生向け問題集/定期テスト対策や高校入試の基礎固めに最適! (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

難易度:標準(★★☆)

特徴:

〇3段階式でレベルアップ

基本・標準・実力の3ステップ式の問題構成になっているので,着実にレベルアップしながら,定期テストから高校入試まで,むりなく対策できる問題集です。○ 精選された問題を収録

単元の学習の基礎を確かめ,応用力を養うことができる学習効果の高い問題を精選しました。

また,高校入試問題より,定番の重要問題から,最近の入試傾向に合わせた思考力を鍛える問題まで,幅広い内容の問題を収録しているので,入試を見据えた学習ができます。○ くわしい解答・解説

増進堂・受験研究社より引用

解答編は,解答及びくわしい解説・解き方を設け,レベルの高い問題でもしっかり理解できるように説明しています。

『チャート式 中学数学』(中1~中3)

2冊目は「チャート式」です。

参考書編と問題集編に分かれており、参考書編は単元のポイントを丁寧に解説して理解しやすくしています。参考書編をみながら問題集編を解くと、「どこを参照すれば良いか」が分かりやすく勉強しやすいです。

どの学年も1冊200ページ以上もあり、問題量が豊富です。

中1:参考書編↓

チャート式 中学数学 1年

中1:問題集編↓

チャート式 中学数学 1年 準拠ドリル (チャート式・シリーズ)

中2:参考書編↓

チャート式 中学数学 2年

中2:問題集編↓

チャート式 中学数学 2年 準拠ドリル (チャート式・シリーズ)

中3:参考書編↓

チャート式 中学数学 3年

中3:問題集編↓

チャート式 中学数学 3年 準拠ドリル (チャート式・シリーズ)

出版社:数研出版

難易度:標準~難(★★★)

特徴:

日常学習から入試対策まで充実の1冊!

教科書の内容からていねいに説明し,公立高校入試レベルまで着実に力をつけることができる参考書。

数研出版より引用

考え方や問題の着眼点,注意事項などをていねいに説明し,思考力を養うことができる。単元の要点を説明する解説動画や,計算問題をカード形式で反復練習できる計算カードなど,デジタルコンテンツを利用した学習ができ,自学自習にも最適。入試対策編では入試頻出の問題をおさえてから,入試レベルの問題に取り組むことができる。

数学を苦手にしている中学生から実力UPを目指す中学生まで多くの中学生にオススメ。

※関連記事:中学数学のハイレベル問題集(難関高校受験)

通信教育で勉強を効率良くする

多くの中学生は単元ごとで得意・不得意が分かれます。数学の勉強を効率良くするには、単元ごとの得意・不得意に合わせて問題のレベルを変えるのがおすすめです。

大手の通信教育なら問題の正解・不正解に応じて「解くべき問題」を提示してくれる機能があります。定期テストにも高校入試にも対応しており、難関校入試専用の講座も備えています。

月2,178円で受け放題のスタディサプリ

勉強を得意にするには「分かりやすい授業」を「何度も受けること」が近道です。

スタディサプリは高品質な授業動画に加えて10万問以上の演習問題があり、月10,780円で個別指導も受けられます。

くわしくは、スタディサプリ中学講座の特徴と効果的な活用法で紹介しています。

※下記のPRリンクから無料体験授業を申し込めます。

受講者数No. 1の進研ゼミ

やはり通信教育といえば進研ゼミです。受講者数No. 1で、昔から高校受験対策に定評があります。

高校入試情報をタイミングよく配信してくれますし、苦手克服から難関校対策まで幅広いレベルに対応しています。解説動画を学校の予習代わりに使って1日15~30分の勉強で高得点をねらうことも可能です。

くわしくは、進研ゼミ中学講座の特徴と効果的な利用法で紹介しています。

※下記のPRリンクから無料体験授業を申し込めます。

塾を活用する

定期テスト対策や高校入試対策の王道として、塾の活用を考えてみましょう。

子どもは「人からの影響」を強く受ける時期にいます。

- 勉強へのモチベーションアップ

- 学習内容の的確な提案

- 学習継続の働きかけ

- 学習環境の提供

といったメリットが塾にはあります。

時期や生徒の学習状況・志望校・学力目標に応じて必要なカリキュラムを考えても、肝心の本人が実行しなければ(実行し続けなければ)効果は薄くなります。

「人からの働きかけ」と「学習環境」によって子どもの学習行動や意識は変わります。

※関連記事:塾はいつから通う?費用は?

【下記バナーは月額27,500円で「勉強しほうだい」「質問しほうだい」のオンライン自習室・個別指導のPRです。自主的に勉強を進めたい中学生におすすめです。】

(オンライン)家庭教師を活用する

- 塾に通うほどではない

- 通える範囲内に良い塾がない

- わからないところだけピンポイントに対策したい

- プロ講師に教わりたい

こういうときは、家庭教師が便利です。特に受験直前期に家庭教師を活用する方が多くなります。

また、最近ではオンライン家庭教師の優位性がかなり際立ってきています。

普段は塾や予備校で教えている指導者がプロ家庭教師として活躍しています。オンラインなので、移動圏外に住んでいる人がちょっと空いた時間に授業をしています。

トップクラスの実績を持つプロ講師に教われば、1人であれこれ工夫するより5倍10倍早く、的確にポイントを押さえた学習ができます。

特に社会はプロと学生で指導力に大きな差が表れる科目です。「暗記科目」だと思うと興味がわきにくいかもしれませんが、プロが教えると興味を持つようになって楽しく勉強できるようになることがよくあります。

【下記リンクはプロ講師による個別指導と、LINEなどで勉強方法の指導やスケジューリングもしてくれる「みんなの塾」のPRです。月17,800円から受講できます。】

中学校の定期テストはなぜ重要?

中学校の定期テストが何のためにあるのか、成績がよくないとどうなるのかを確認します。

結論からいうと、定期テストの目的は下記の2つです。

- 学習の促進と定着の確認

- 高校の進路選択

それぞれ詳しく説明します。

直近の学習内容を身につける

定期テストを行えば、直近1.5か月から2か月の間に習った内容が定着しているかどうかを確認できます。

しかもテストをすれば、確認だけではなく学習をうながす効果もあります。

全国学力テストが年1回なのに対して、

定期テストは年4-5回あります。

2学期制の学校で4回、3学期制の学校で5回です。

これだけ頻繁にテストをするのは、テスト勉強をしやすくするためです。

「テストがあれば勉強する。なければしない」という人が大半ではないでしょうか。

年に1回しかテストがないと、テスト前には1年分の勉強をしないといけなくなります。

ほとんどの範囲のテスト勉強が追い付かず、定着できなかった範囲がたくさんでるかもしれません。

テストが年4-5回あれば1回1回のテスト範囲がせまくなり、テスト勉強をしやすくなります。

※関連記事:塾なしで定期テスト400点以上を取る勉強方法

テストには、「定着確認」と「学習促進」という2つの目的があるのです。

高校の進路選択にかかわる

定期テストの結果は学期ごとの成績と、年間の成績に影響します。

中学校の成績は「内申点」で表され、高校受験の合否にも影響する点数になります。

ほとんどの地域では中学1年生から内申点が高校受験に関係します。

そのときの成績だけでなく高校受験にも影響するので、点数をしっかり取っておきたいですね。

※関連記事:高校入試で必要な「内申点」とは?内申点のあげ方と計算方法を紹介

まとめ

いかがでしょうか。

定期テスト対策は「2週間前」から「何」を「どう勉強するか」の学習計画が大切です。

特に数学の定期テストは、平均点を境に勉強方法や教材を変えると点数を取りやすくなります。

※関連記事:【中学生向け】おすすめのオンライン学習塾!選び方、成績のあげ方、裏技も解説

ほかの科目の定期テスト対策は下記の記事で紹介しています。

※英語の定期テストで80点以上取る勉強法と2週間前からの学習計画

※国語の定期テストで90点台を取る勉強法と2週間前からの学習計画

※理科の定期テストで70点、90点を取れる勉強法と学習計画

※社会の定期テストで70点、90点を取れる勉強法と学習計画

また、

「市販教材ではなかなか勉強がつづかない」

「どこから手をつけていいかわからない」

という場合には通信教育もおすすめです。

タブレット学習だと、問題の正解・不正解の状況に応じて必要な問題をアプリが提示してくれます。

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

コメント