「国語は正解が1つじゃないからわからない」

「自分は国語のセンスがないから解けるようにならない」

「国語の勉強って何をしたらいいかわからない」

こういう声をたくさんの中学生から聞いてきました。

確かに国語は何をどれだけ勉強したらどれくらいできるようになるのかが、わかりづらいです。しかも何もしなくてもそれなりに点数が取れるので、後回しにされがちです。

ですが、国語は英語や数学より先に得意になっておくほうがいい教科です。

高校受験の勉強をはじめようと決めたら、まず国語の勉強からはじめましょう。

【5教科】高校入試の勉強方法を徹底解説します:いつから?どうやって?勉強時間は?

そこで、今回は高校入試対策として、

- 国語の実力をあげるための勉強方法

- 国語の分野別おすすめの問題集

をお伝えします。

国語を得意にして高校入試を有利に持っていきましょう。

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

高校受験国語の出題傾向

高校入試の国語は、下記の5分野にわかれています。

「漢字」「文法」「文章読解」「古典」「作文/小論文」

です。

漢字が数問出る

高校受験の問題には漢字が必ず出てきます。大体5問出題され、満点のうち1割近くの配点があります。

漢字もしっかり覚えておきましょう。

長文読解が多い

国語の特徴として、長文問題が多いことが挙げられます。2-3題は長文が出てきます。

そのうち1題は古文で、地域によっては作文も課題文を読むパターンのものもあります。

記述問題が多い

最近の高校入試の傾向として、「記述問題が増えていること」が挙げられます。

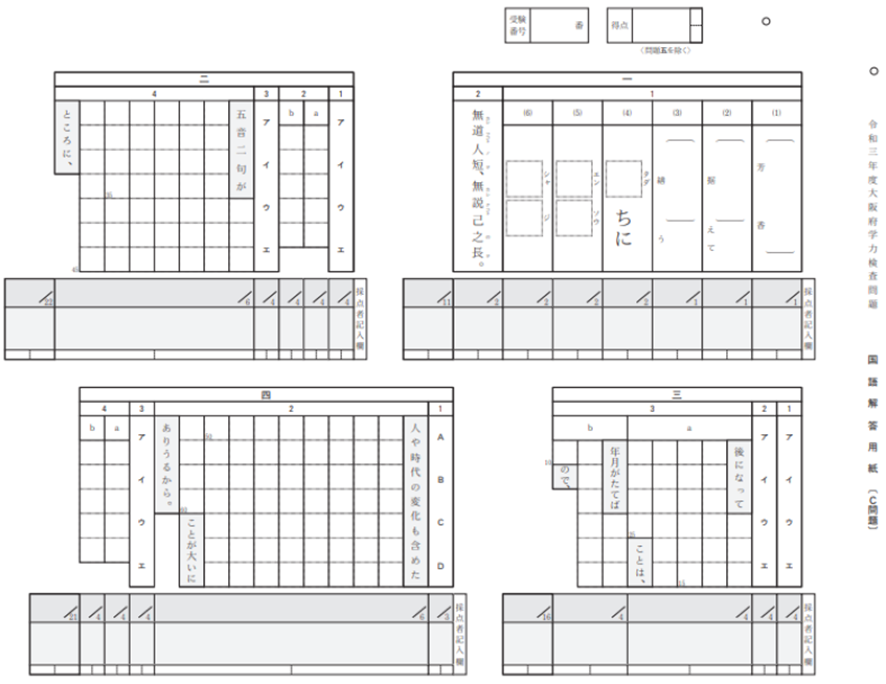

下記の画像をご覧ください。大阪府の公立高校入試の答案用紙です。答案用紙の半分くらいが記述問題です。

これだけの量を記述するには早く読解できないといけません。それだけ高い国語力が求められるようになっているのです。

「思考力・表現力・判断力」が問われる

読解力や記述力がこれだけ求められているのは、文部科学省の方針で「思考力・表現力・判断力」の育成を中心の1つにすえているからです。

学校教育法第30条の第2項で下記のように規定されています。

第30条

2 前項の場合においては,生涯にわたり学習する基盤が培われるよう,基礎的な知識及び技能を習得させるとともに,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくみ,主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない。

文部科学省「学習指導要領「生きる力」より引用

状況をみて自分で考え、自分で判断し、相手に伝える力の育成を目指しています。

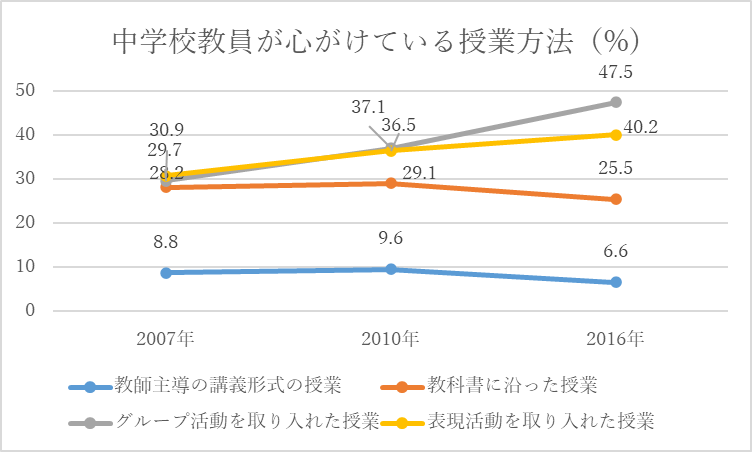

そのため、中学校での授業方法も生徒が自分たちで話し合うスタイルを多く取り入れるように変わってきています。

今後も読解・記述を重視する方針はつづくと思われます。

これまで以上に入試で読解力や記述力を問われるようになるかもしれません。

高校受験国語の勉強方法

では高校入試で国語を得意にするにはどう勉強すればいいのか、お伝えします。

前述のように国語は「漢字」「文法」「文章読解」「古典」「作文/小論文」の5分野にわかれています。

それぞれの勉強法を紹介します。

漢字は部首から覚える

漢字は丸暗記するよりも、部首のようなパーツから覚えるほうが覚えやすいです。

入試の漢字問題は、

・知っているかどうか

・似ている漢字と間違えないか

を聞いています。

漢字には同じ音で違う意味のものがたくさんあります。1つ1つバラバラに覚えるとややこしくなってきます。

例えば、「以外」と「意外」。よく問われます。

「以外」は「~を除く、ほかの」という意味です。

「意外」は「思っていたより~」という意味です。

どっちがどっちだったかわからなくなる子が多いです。

漢字をよくみると、意の下に心がありますね。意の部首は「心」です。

ですから、「思っていたよりむずかしい/カンタン!」という気持ち(心)が入っているのは「意外」のほうになります。

また、熟語の読みを苦手にしている中学生も多いです。

例えば「有無」。

これは「うむ」と読みます。「ありなし」「ゆうむ」ではありません。

漢字には音読みと訓読みがありますが、熟語は「音読み+音読み」になるというルールを知っていれば、その場で考えて答えられるようになります。

※関連記事:高校受験で覚えておくべき漢字の問題100題

おすすめの漢字ドリル

高校入試にでてくる漢字は小学校・中学校で習ったものだけです。

漢字は大事ですが、いつまでも漢字ばかりに時間を使いたくありません。

夏休みなどに集中して一気に覚えてしまいましょう。

※関連記事:高校入試対策におすすめの漢字問題集

『高校入試 漢字・語句3000』

ミニ版↓

高校入試 漢字・語句3000【ミニ版】

ワイド版↓

高校入試 漢字・語句3000【ワイド版】

出版社:増進堂・受験研究社

特徴:

・高校入試に出題される漢字(読み・書き)と語句(慣用句・ことわざ・四字熟語など) 3000 題を頻出順にまとめた,携帯できる参考書です。

Amazonより引用

・高校入試対策として,「必ずおさえておきたい漢字・語句」~「難関校突破へのレベルアップの漢字・語句」までレベルを3段階にまとめています。

試験までの期間や理解度に応じて学習できます。 ・漢字は読み・書き・送りがなのある漢字の書き,語句は類義語・対義語・同音異義語・同訓異字・慣用句・ことわざ・四字熟語を取り上げました。 ・消えるフィルターを使えば,漢字の読み書きや語句を答える問題集として繰り返し使えます。

【おすすめする理由】

漢字・慣用句・四字熟語など、高校入試の国語で「覚えておくべき知識問題」がすべてまとめられています。

志望校の難易度順に並べられているので、自身の志望校に合わせて必要な範囲だけ勉強できます。

文法は解答のコツを知る

文法の勉強は忘れられがちです。

「日本語を使えているんだから勉強する必要ない」

という言い分(?)があるかもしれませんが、日本語の構成を知っておけばさらに上手に使えるようになります。

文法は「①暗記、②理解」です。覚えていれば解けるようになる問題がたくさんあります。

例えば、下記の文から形容動詞を選びだしてみましょう。

「おいしい食事をたくさんいただいて、とても幸せな気持ちです。」

答えは「幸せな」です。形容動詞は言い切りの形が「~だ」になります。

幸せな → 幸せだ

の形になります。

このルールを知らなければ、ちょっとむずかしいかもしれません。

ですが、知っていればすぐ解けるようになります。

文法問題にはこうしたことがよくあります。しっかり覚えてから問題演習をするようにしましょう。

おすすめの国文法問題集

高校入試の文法問題はそれほどむずかしくありません。定期テストとほぼ同じレベルです。

ここで紹介する問題集は定期テスト対策用としても使えます。

『中学国語 文法 (全問ヒントつきで ニガテでも解ける)』

中学国語 文法 (全問ヒントつきで ニガテでも解ける)

出版社:学研プラス

特徴:

「また、まちがえた」を「できた」に変える、全ての問題にヒントがついた問題集。1回分の問題数が少ないから気軽に取り組める。文法の要点を掲載し、解き方がよくわかる。文法問題を解けるようになって、国語のテストの点をアップ!

テストの点がアップする。読解にも強くなる。

◆すべての問題に「ヒント」つき◆

国語に欠かせない,「文法問題」を解く力を伸ばす問題集です。すべての問題にヒントがついています。ヒントを読んでから解けば,「まったく,わからない」「また,まちがえた」をなくすことができ,勉強へのやる気が続きます。◆取り組みやすくて,つづけやすい◆

1回分は1ページで問題数が少なく,スキマ時間でも気軽に取り組むことができます。スモールステップで少しずつ進められます。◆文章読解に強くなる◆

学研出版サイトより引用

文法をマスターすることで、文章を正しく読むことができるようになります。

【おすすめする理由】

入試対策にも定期テスト対策にも使えます。

1回分がコンパクトにまとめられているので、

・毎日少しずつ勉強

・まとめて勉強

のどちらでも、自分のスタイルに合わせて利用できます。

全問ヒントがついているので、問題を解くときの糸口がつかめます。

『これでわかる 中学国文法』

これでわかる 中学国文法

出版社:文英堂

特徴:

中学「国文法」の基本的な解説と問題演習が1冊に!

Amazonより引用

「 読解力」と「表現力」を身につけたいなら、まず国文法を!

【特長1】参考書と問題集がこれ一冊で!

解説を読んで理解を深め,要点を覚えたら,すぐ問題演習ができるので効果的に学習が進められます。中学国文法がこれ一冊で,しっかり定着するので,復習や学び直しに最適です。

【特長2】基礎から応用までしっかりカバー!

各章の問題は,「必修問題」→「チェックテスト」と段階的にレベルアップ。最終章の「ファイナルチェック」では,ついた力を試すことができます。

【特長3】「わかるゼミ」で,語の識別方法をマスター!

テストによく出る「語の識別」を,巻末資料「わかるゼミ」にまとめています。識別問題の克服に最適です。

【おすすめする理由】

コンパクトな問題集で、定期テスト対策から高校入試対策まで国文法の勉強ができます。

文法が苦手な中学生にも分かりやすく解説されており、おすすめです。

長文読解の勉強法

高校受験国語の長文は「文学的文章」か「説明的文章」が大半です。文章の種類によって読み方が異なります。

種類ごとの読み方のコツを紹介します。

長文読解のコツ:文学的文章は状況をイメージする

文学的文章とは、小説や物語文を指します。

「読む」という作業には2つあります。

- 状況をイメージする

- 意図や情報を取り込む

文学的文章はこのうち、「状況をイメージする」のほうです。

例えば下記の文を読んでみましょう。

「夏休みが終わりにさしかかった頃、親友のタロウがお母さんの運転する車に乗って遠くに引っ越していくのを、ボクは涙を流しながら見ていた。」

この一文について、「ボクがどういう気持ちだったか答えなさい」のような問題が出されます。

「ボク」が泣いていたという事実だけを読み取っても答えは書けません。

本文に書いている内容から状況をイメージして、書いていない状況を想像します。

・夏休みの終わり頃

→もうすぐ2学期がはじまる。夏休み中に一緒にたくさん遊んだかも。

・親友が引っ越し

→悲しい、さびしい気持ち。2学期がはじまっても「タロウ」は学校にいない。

・涙を流しながら見ていた

→声をかけたい気持ちはあったが、どう声をかければいいかわからなかったのかもしれない。

このように、イメージを思い描きながら文章を読むようにすると、問題も解きやすくなります。

長文読解のコツ:説明的文章は「意図」と「事実」をみつける

文学的文章がイメージしながら読むのに対して、

説明的文章は意図や事実(情報)を取り込みながら読みます。

もともと説明的文章は読者に伝えるための文章なので、書き方が決まっています。

2つ紹介します。

序論、本論、結論のポイント

序論(はじめ)はたいてい、第一段落です。最初からしっかり読むようにしましょう。

それぞれの読み取りポイントを表にしています。

| 構成 | 読み取りポイント |

| 序論 | ・文章のテーマ(何について書いている文章なのか) ・筆者の主張 |

| 本論 | ・筆者の主張を裏付ける根拠 ・筆者の主張への反対意見 ・反対意見への反論とその根拠 |

| 結論 | ・筆者の主張 ・今後の展望 |

説明的文章の問題は、

上記の表にあるような「読み取りポイント」について聞くものが中心です。

メモしたり本文に線を引いたりして読むと、問題を非常に解きやすくなります。

本文のキーワードをみつける

また、説明的文章には「キーワード」があります。それを探しましょう。

キーワードは、「クジラの生態」についての文章だと、「生態系の破壊」かもしれませんし、「進化」かもしれません。

「生態系の破壊」がキーワードなら、

・なぜクジラの生態系が破壊されているのか

・人間はどうすればいいか

などの意見が本文に書かれているでしょう。

「進化」がキーワードなら、

・大昔のクジラがどのような姿だったのか

・なぜ今のサイズや形になったのか

などの進化の過程が本文に書かれているでしょう。

キーワードがわかれば、文章のテーマに対してどういう切り口で文章が書かれているかを読み取りやすくなります。

おすすめの長文読解問題集

長文読解は1回解いたくらいではそれほど効果はありません。同じ読解問題を3回はよみましょう。

すると、下記のような内容が頭にスっと入ってきて、

同じようなテーマのときに非常に読みやすくなります。

- テーマの背景知識

- 文章の重要ポイント

- 文章の構成

『高校入試 15時間完成 国語長文』

標準レベル↓

高校入試15時間完成 国語長文【標準】:合格へラストスパート! (受験研究社)

実戦レベル↓(記述問題多め)

高校入試15時間完成 国語長文【実戦】:合格へラストスパート! (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

特徴:

・15回(15時間)集中して学習できるように,頻出問題を分野別に編集し,入試問題を厳選してまとめました。

増進堂・受験研究社より引用

・入試で必ず出題される国語の長文読解問題に関して,選択問題から記述問題まで,よく問われるような設問を中心に出題しています。

・「読解問題に慣れる」「解答を導くための考え方やポイントを身につける」ことを意識した内容となっています。

・15時間で身につけた力を「総仕上げテスト」で試すことができます。

・別冊『解答・解説』では,親切な解説を盛り込むとともに,大事なポイントを「得点アップQ&A」として適宜設けました。

・日常の学習はもちろん、入試本番でも役に立つ『最重点 暗記カード』を付録として巻末に付けました。

【おすすめする理由】

幅広いテーマの長文が掲載されていて、各テーマの背景知識もインプットできます。

公立高校入試によくでるテーマ中心で、公立高校が第一志望者に合っています。

15問掲載されていて、週3問ずつ進めていくと1か月ちょっとで1周します。3周はするようにしましょう。

『国語読解[完全攻略]22の鉄則』

国語読解[完全攻略]22の鉄則 (高校受験[必携]ハンドブック)

同じ著書(福嶋 隆史先生)で国語読解の定番参考書があります↓

「本当の国語力」が驚くほど伸びる本: 偏差値20アップは当たり前!

出版社:大和出版

特徴:

シンプルかつ明快だから真に役立つ! 驚くほど高得点がとれる!!

大和出版より引用

国語指導のカリスマが“読解問題に勝つための着眼点”を豊富な事例とともに徹底解説。

累計30万部を突破した“[ふくしま式]国語力アップシリーズ”の集大成

【おすすめする理由】

入試国語の読解・解答のルール・技術を学べます。

実力が同じなら、テクニックのある人のほうが得点を取れます。

テクニックを身に付け、1点でも高い点数を取れるようにしましょう。

ちょっと難易度が高いので、読解力高めの子向けです。

古文・漢文は知識をしっかりインプットする

古文・漢文を得意にするにはまず知識のインプットです。

下記のような知識を覚えるようにしましょう。

- 「てふ」→「ちょう」のように現代仮名遣いにする

- 古語の意味を覚える

- 月の名称(如月など)を覚える

- 古文固有のルール(主語を省略するなど)を覚える

- 返り点のルールを覚える

※関連記事:頻出古文単語の一覧と練習問題

古典は勉強しなくても中途半端に理解できてしまうので、こうしたインプットがおろそかにされがちです。

古典は外国語みたいなものです。まず知識を入れておきましょう。

現代文の長文読解にくらべて設問は簡単です。本文の内容さえ読めれば高得点を取りやすくなります。

おすすめの古典問題集

古典の読解は「慣れ」が1番大切です。

3-4周読むと慣れてきて、「この文章は何を言いたいのか?」を想像しながら読めるようになってきます。

『高校入試 15時間完成 古文・漢文』

高校入試15時間完成 古文・漢文:合格へラストスパート! (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

特徴:

・15回(15時間)集中して学習できるように,頻出問題を分野別に編集し,入試問題を厳選してまとめました。

増進堂・受験研究社より引用

・入試で必ず出題される国語の長文読解問題に関して,選択問題から記述問題まで,よく問われるような設問を中心に出題しています。

・「読解問題に慣れる」「解答を導くための考え方やポイントを身につける」ことを意識した内容となっています。

・15時間で身につけた力を「総仕上げテスト」で試すことができます。

・別冊『解答・解説』では,親切な解説を盛り込むとともに,大事なポイントを「得点アップQ&A」として適宜設けました。

・日常の学習はもちろん、入試本番でも役に立つ『最重点 暗記カード』を付録として巻末に付けました。

【おすすめする理由】

単語や文法知識をインプットした後におすすめです。

古典の長文問題は現代文にくらべて種類が少ないです。そのなかで、使いやすい1冊です。

古典は特に読み慣れていない人が大半ですから、

3-4周して慣れるだけでも相当点数アップできます。

『中学 古文 ハイクラステスト』

中学 古文 ハイクラステスト: 中学生向け問題集/定期テストや高校入試対策に最適! (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

特徴:

○ 3段階式でレベルアップ

Amazonより引用

標準レベル・応用レベル・難関レベルの3段階式でレベルアップしながら,定期テスト対策及び難関校の入試対策ができる問題集です。

・ステップA…教科書レベルの標準問題で構成。

・ステップB…公立高校・標準的な私立高校入試レベルの応用問題で構成。

・ステップC…難関私立・国立高校入試レベルの問題で構成。

・総合実力テスト…巻末に設けた実戦形式のテスト。

○ くわしい解答・解説

解答編は,解答及びくわしい解説・解き方を設け,レベルの高い問題でもしっかり理解できるように説明しています。

【おすすめする理由】

古典の読解練習を18題もできます。古典を苦手にしている中学生は多いですが、たいていは読み慣れると得点がアップします。

高校入試の標準的なレベルからやや難関レベルまで、和歌や漢詩など幅広く練習できます。

作文・小論文の勉強法

作文や小論文は普段書くことがあまりないので、苦手意識を持っている人が多いです。

ですが、書き方が決まっているので、5-10回練習すれば誰でも必要なレベルで書けるようになります。

書いたあとは必ず誰かに添削してもらいましょう。

書くときの注意点を3つお伝えします。

3部(4部)構成で書く

序論→本論(→本論②)→結論の順に書きます。

序論では、

「これから何を書くのか」

「テーマに対しての自分の意見は何か」を書きます。

本論ではその意見に対しての根拠や例を書きます。

200字以内で書く問題なら本論は1つで十分ですが、300~400字以内で書く場合は本論を2つ書きましょう。

最後に結論を簡潔に書きます。「それゆえ、私は~だと考える。」のような書き方をします。

書き出す前にメモをつくる

書き出す前に必ず箇条書きでメモをつくりましょう。以下の3項目です。

- テーマ/自分の意見

- 結論

- 結論の根拠2つ

問題に対して書いている内容が合っていない場合や、途中で明らかに文字数が足りなくなる場合もあります。この2パターンは0点になるなど、致命的です。

例えば、問題では「中学校生活で努力した経験と、その経験から学んだこと」を聞かれているのに

「中学校は楽しかった。高校も楽しみたい。」と書いてしまったら、問題と解答があっていません。

作文や小論文を書き慣れていないうちはほとんどの人がやってしまうミスですが、入試本番でやらかしてしまうと大変です。

書き始めるまえにメモを書けば、ミスに気づきやすくなります。

また、メモを見れば字数が足りなくなりそうかどうかもわかります。「もうちょっと話を盛り上げたほうがいい」といった調整ができるようになります。

書き言葉で書く

作文や小論文では「~だと思います。」「でも、~」のような話し言葉は使いません。

「思います」→「~だ」「~だと考える」

「でも、~」→「しかし、~」

のように書きましょう。

本を読み慣れていない子ほど、書き言葉と話し言葉の区別がわかりません。

最初のうちは調べながら書くようにしてみましょう。

よくある間違い方を表にしています。

| 話し言葉 | 書き言葉 |

| やっぱり | やはり |

| とっても | とても/非常に |

| ~したけど | ~したが |

| ~じゃなく | ~ではなく |

| スマホ | スマートフォン |

| いろんな | いろいろな/さまざまな |

| 全然大丈夫 | 全く問題ない |

おすすめの作文・小論文参考書

作文・小論文は1つのテーマで3回は書いてみましょう。

1回目:添削してもらうか、問題集の添削例に目をとおします。

2回目:改善点を意識しながら同じテーマでもう1度書いてみます。かなり書きやすくなっているはずです。

3回目:同じテーマで違う内容を書いてみましょう。

入試本番では、出題された問題に対してなかなかアイデアがふくらまない場合もあります。1つのテーマに対して複数の切り口を持っていると、すぐに第2案に切り替えられます。

『高校入試 作文・小論文対策 三訂版』

高校入試 作文・小論文対策 三訂版

出版社:旺文社

特徴:

高校入試の「作文・小論文」の対策法を,ていねいに解説しました。

●書き込み式のワークを中心とする構成で,書きながら作文・小論文の力を高めていける。

旺文社より引用

●解答例が見やすく,また,「ココがマル」「見直しポイント」など,解答例の得点ポイントがわかるので自己採点ができる。

●文・文章の基本から,基本的な作文の組み立て方,基本的・発展的なテーマ,国語で出される作文,小論文まで,ばっちり対応。

●近年の出題傾向に合わせて,よく出る形式・テーマを厳選してピックアップ。

【おすすめする理由】

作文と小論文の違いの説明から始まっており、

イチから勉強しやすいです。

例文や添削つきの文例があり、

・どう書けばいいか

・どう書いてはいけないか

がわかりやすいです。

『高校入試 作文・小論文をひとつひとつわかりやすく。』

高校入試 作文・小論文をひとつひとつわかりやすく。 (高校入試ひとつひとつシリーズ)

出版社:Gakken

特徴:

高校入試の作文・小論文の書き方を超基礎レベルからやさしく解説。文章の書き方の基本から、書くネタの見つけ方、テーマごとの書き方までわかります。「何を書いたらいいの?」「どうまとめたらいいかわからない!」を解決します。

Amazonより引用

【おすすめする理由】

大人気の「ひとつひとつわかりやすく」シリーズの作文編です。

作文の書き方をイラストをまじえて分かりやすく解説してくれています。

どの問題集を選べばいいかわからなくなったら

参考書・問題集は世の中にたくさんあります。

ここで紹介したものはそのうちのごく一部に過ぎません。

たとえば、高校入試の標準レベルの問題ばかりを集めた問題集もあります。

『きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 国語 改訂版』

(旺文社)

きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 国語 改訂版

いろいろなタイプの参考書・問題集がありますので、

迷ったときには本屋で手に取ってみて確認してみましょう。

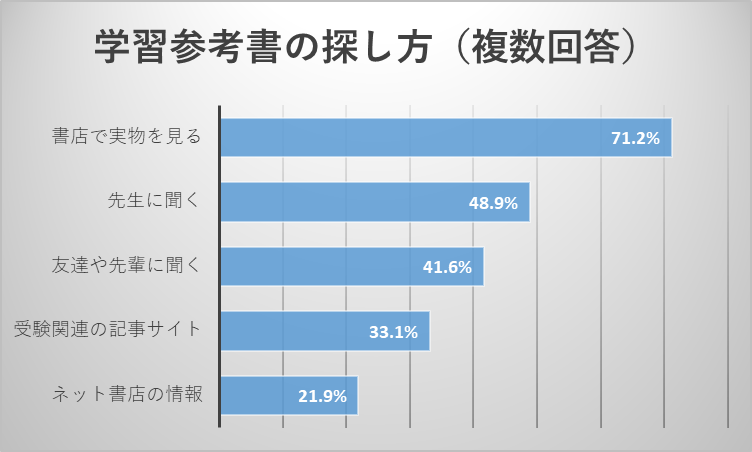

下記の画像は高校生対象の調査ですが、

参考書を選ぶときは本屋で実物を見て選ぶ人が1番多いです。

手に取って選ぶときには以下の3つのポイントを確認してみましょう。

- 自分が使えそうか

- 解説をみたらわかるレベルか

- 使い方を想像してみる

ほかの人にとって良いものが自分にとっても良いとは限りません。

イラストの解説のほうがわかりやすい人もいれば、

文字による解説のほうが頭に入ってくるという人もいます。

比べてみて、自分に合うものを選んでみましょう。

中学国語のテスト勉強をもっと効率よくする方法

1人で勉強していると、下記のようなことがあります。

- 思うように成績があがらない

- 解説を読んでもいまいち理解できない

- 1つ1つの解説は理解できるが、問題を解くときに知識をうまく使えない

こういうときの対策方法を3つお伝えします。

通信教育を活用する

国語は文字とイメージの両面から理解すると早く読解力が上がります。

通信教育なら何度でも学習できますし、視覚的に理解しやすい(印象に残りやすい)解説動画を視聴できます。

しかも大手の通信教育なら問題の正解・不正解に応じて「解くべき問題」を提示してくれる機能があります。復習も最適なタイミングで実施できます。

月2,178円で受け放題のスタディサプリ

スタディサプリは視覚的に理解しやすい授業を特徴としています。何度も受講できるので、説明動画を頭に焼き付けることができます。

また、高品質な授業動画に加えて10万問以上の演習問題があり、月10,780円で個別指導も受けられます。

くわしくは、スタディサプリ中学講座の特徴と効果的な活用法で紹介しています。

※下記のPRリンクから無料体験授業を申し込めます。

受講者数No. 1の進研ゼミ

やはり通信教育といえば進研ゼミです。受講者数No. 1で、昔から高校受験対策に定評があります。

高校入試情報をタイミングよく配信してくれますし、苦手克服から難関校対策まで幅広いレベルに対応しています。解説動画を学校の予習代わりに使って1日15~30分の勉強で高得点をねらうことも可能です。

くわしくは、進研ゼミ中学講座の特徴と効果的な利用法で紹介しています。

※下記のPRリンクから無料体験授業を申し込めます。

塾を活用する

定期テスト対策や高校入試対策の王道として、塾の活用を考えてみましょう。

子どもは「人からの影響」を強く受ける時期にいます。

- 勉強へのモチベーションアップ

- 学習内容の的確な提案

- 学習継続の働きかけ

- 学習環境の提供

といったメリットが塾にはあります。

時期や生徒の学習状況・志望校・学力目標に応じて必要なカリキュラムを考えても、肝心の本人が実行しなければ(実行し続けなければ)効果は薄くなります。

「人からの働きかけ」と「学習環境」によって子どもの学習行動や意識は変わります。

※関連記事:塾はいつから通う?費用は?

オンライン家庭教師を活用する

- 塾に通うほどではない

- 通える範囲内に良い塾がない

- わからないところだけピンポイントに対策したい

- プロ講師に教わりたい

こういうときは、家庭教師が便利です。特に受験直前期に家庭教師を活用する方が多くなります。

また、最近ではオンライン家庭教師の優位性がかなり際立ってきています。

普段は塾や予備校で教えている指導者がプロ家庭教師として活躍しています。オンラインなので、移動圏外に住んでいる人がちょっと空いた時間に授業をしています。

トップクラスの実績を持つプロ講師に教われば、1人であれこれ工夫するより5倍10倍早く、的確にポイントを押さえた学習ができます。

まとめ

中学生向けに高校受験国語の勉強法を紹介しました。

漢字の覚え方、長文読解の仕方にはコツがあります。コツをつかんで勉強すればだれでも国語で点数を取れるようになります。

国語はほかの教科の基礎力にもなるので、早めに手をつけるようにしましょう。

定期テスト対策と入試対策の仕方がまったく違うので、両方の対策の仕方を確認しておきましょう。

※関連記事:国語90点台を取れる定期テスト対策の仕方

中1、中2で受験勉強をはじめる人は、その違いに気をつけながらどちらも勉強をがんばりましょう!

※関連記事:【中学古文】頻出古語84・歴史的仮名遣い・月の名称の一覧と問題

※関連記事:高校受験で覚えておくべき漢字の問題100題

国語以外の科目の高校入試対策はこちらの記事で解説しています。

※関連記事:高校受験の英語(長文読解がカギ)

※関連記事:高校受験の数学(ライバルに差をつける勉強法)

※関連記事:高校受験の理科(短期間で実力アップ)

※関連記事:高校受験の社会(短期間で実力アップ)

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

コメント