※PRを含みます

「定期テストなら解けるのに、模試や実力テストになると解き方を思い出せない」

「どこから手をつけたらいいかわからない」

このような不安を抱えている中学生は多いのではないでしょうか。

数学は高校入試の重要科目であり、高校入学後も必須科目です。

どれだけ数学が苦手な人でも、数学を避けて通れません。

そこで、中学生向けに高校受験数学の勉強法を紹介します。計算、文章題、関数、図形、関数と図形の融合問題の5分野に分けて解説します。

※関連記事:高校受験によく出る数学の文章問題

数学を入試の得点源にして、第一志望校の合格を勝ち取りましょう!

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

高校入試数学の問題の特徴

高校入試は中学3年間で習う範囲から出題されます。定期テストよりも出題範囲が非常に広いです。

まず出題される範囲の確認からしましょう。

4種類の問題からなる

高校入試の数学は下記の4つの分野からなります。

- 「小問集合(計算、確率、文章題など)」

- 「関数の問題」

- 「図形の問題」

- 「関数と図形の融合問題」

「小問集合」は幅広い範囲から出題される問題です。方程式の計算問題や文章題などが含まれます。

「関数の問題」はその名のとおり一次関数・二次関数を含みます。ほかにも比例・反比例も範囲に入ります。

「図形の問題」は平面図形、空間図形の両方です。証明問題、角度の問題、作図の問題、面積や体積を求める問題、三平方の定理などです。

最後に「関数と図形の融合問題」というのは、一次関数や二次関数と図形を組み合わせた問題です。さまざまな図形の性質と関数の解法を使って問題を解きます。

図形と関数の融合問題が多い

図形と関数の融合問題は大抵ハイレベルの問題であることが多く、難関高校の入試ではここで合格者と不合格者の間で差が生まれがちです。

ハイレベルな問題集で繰り返し解いて応用問題に慣れておく必要があります。

また、立体の切り口の面積を求めるような問題も良く出てきます。どのような形になるのかを頭のなかでイメージできると解きやすくなります。

タブレットやアプリなどを使って図形を立体的に繰り返し見ておくとイメージしやすくなります。

公式を当てはめだけで解ける問題は少ない

高校入試の数学に出てくる問題は、定期テストの問題によく出てくるような、公式を当てはめるだけで解けるタイプのものは非常に少ないです。

代わりに、標準レベル~応用レベルの問題が中心になります。定期テストではめったに出てこないような応用問題も必ず数問出題されます。

数学の考え方を問う証明問題が出る

数学の考え方を理解しているかどうかを問う問題を出す地域も多く、例えば都立高校入試では先生が出した2ケタの自然数を問う問題に対して生徒が考えた解き方が正しいかどうかを検証する証明問題が出されています。

「解きなさい」という問題ではなく、「この解き方で合っているか証明しなさい」という問題です。

問題と解法をセットで暗記する勉強方法では解けないようになっています。

内申点も合否に大きく関わる

学力選抜では、当日の学力試験と中学校の内申点の合計で合否が決まります。

学力試験と内申点の比は高校によってまちまちですが、

偏差値50くらいまでの高校は、

学力試験:内申点=1:1か、

学力試験:内申点=4:6~3:7くらいで、内申点を重視する傾向にあります。

定期テストの点数をあげて内申点をかせいでおくことも重要な受験対策です。

※関連記事:高校入試で必要な「内申点」とは?内申点のあげ方と計算方法を紹介します!

以下の記事で、科目別に定期テスト対策の仕方を説明しています。

英語の定期テスト対策の仕方

数学の定期テスト対策の仕方

国語の定期テスト対策の仕方

理科の定期テスト対策の仕方

社会の定期テスト対策の仕方

高校受験数学の勉強法

数学の入試問題の特徴を紹介しました。ここからは、高校入試数学の勉強法をお伝えします。

学習計画を立てる

高校入試は出題範囲が広いですから、対策も数か月~2年ほどかかります。長期にわたるため、まず学習計画を立てておきます。

学習計画は下記の3項目で立てます。

- 入試までの期間を知る

- いつ・どの問題集を終えるか決める

- 1週間ごとの勉強量を決める

それぞれ説明します。

入試までの期間を確認する

まず、「終わり」が大切です。スケジュールは「終わり」から逆算すると決めやすくなります。

前述のように高校入試は2月中旬~3月上旬です。

過去問対策の期間を含め、ちょっと余裕を持って中3の12月末までに過去問の手前までの勉強を終わらせておきたいです。

中3の12月末までに何か月あるか計算しておきましょう。

いつ・どの問題集を終えるか決める

つづいて問題集です。

「分野別演習→総合問題/入試頻出問題演習」に入ります。

どの問題集を使うかを決めて学習計画を立てるわけですが、

下記のスケジュールでできそうな問題集を探すと勉強しやすいです。

高校入試まで1年以上ある場合の学習スケジュール

| 志望校の難易度 | 分野別演習 | 総合問題演習 |

| 中堅校 | 中3の7月末までに2周 | 中3の8月から2-3周 |

| 難関校 | 長期休みに前学期の内容を1周 | ・長期休みに1周 ・中3の8月から3周 |

高校入試まで半年以内の場合の学習スケジュール

| 志望校の難易度 | 分野別演習 | 総合問題演習 |

| 中堅校 | ・10月末までに1周 ・12月末までにもう1周 | 11月から12月末までに1周 |

| 難関校 | 総合問題演習で苦手単元だけ演習 | 12月末までに3周 |

なお、いずれの場合も中3の1月以降は過去問対策と総合問題・入試頻出問題演習を繰り返しましょう。

1週間ごとの勉強量を決める

問題集の単元数と入試までの残りの期間から1週間ごとの勉強量を決めます。

単元数×2周÷(4週×月数)

で1週間ごとの勉強量を求められます。

例えば、10単元ある問題集をあと5か月で2周するとします。

10単元を2周するので、のべ20単元勉強する計算です。

1か月を4週間とすると、

5か月で20週間です。

10単元×2周÷(4週×5か月)

=1週間1単元

この例だと1週間あたり1単元勉強すれば間に合うことがわかります。

1か月を4週計算して29-31日を計算外にしているのは、スケジュールに余裕を持たせるためです。

定期テストや部活の試合などで、計画どおりに勉強できない週も出てくるでしょう。体調をくずしてしまうときもあります。

そんなときは、29-31日や祝日にがんばるか、忙しい週の前後の週で調整すれば大丈夫です。

そういう細かい調整はその都度するとして、

- 何月までにどこまで終わらせるか

- そのために「〇週間で〇単元勉強するか」

だけを考えます。

公式や図形の性質を覚える

ここからは具体的な勉強方法をお伝えします。

まず、計算の公式や図形の性質を正確に覚えましょう。

高校受験では、これらの公式や性質・条件を「すべて」覚えていないと解けない問題が多数出てきます。

特に応用問題では、三平方の定理と合同・相似の比を組み合わせるものもあります。スラスラと思いだせるくらいまで、暗記と演習を繰り返しましょう。

基本問題を解いて基礎固めをする

公式や図形の性質を覚えたら、さっそく基本問題をたくさん解いて基礎固めをしましょう。

入試問題は応用も多いですが、大切なのは基礎固めです。計算問題を速く正確に解ける、関数で変化の割合などの基本問題をすらすら解けるなど、基礎がしっかりしているからこそ応用問題を解けるようになる余裕が生まれます。

「これ、なんだっけ…?」と考えなくても正答できるまで基本問題を繰り返し解きましょう。

分野別に勉強する

数学はいくつかの分野に分かれています。中学校で習う順番とは別に、分野別に勉強するほうが入試対策はしやすいです。

中学校では、学年ごとに以下の順番で習います。

計算→文章題→関数→図形→データ活用

中1のはじめは計算で、中2のはじめも計算、そして中3のはじめも計算です。1年間ごとに同じサイクルで習います。例えば中1で習う計算の仕方が中2でバージョンアップし、中3でさらに中学数学の最終形態である2次方程式を習うという流れです。

受験勉強ではこの順番を変えて、分野別に中1~中3内容をまとめて勉強します。

計算なら「正負の数→文字式→1次方程式→連立方程式→因数分解→平方根→2次方程式」というようにな感じです。

このほうが一次関数と二次関数の違いなど、単元ごとの違いが分かりやすくなります。

関数と図形の融合問題の演習をする

高校受験数学の大きな特徴として、関数と図形の融合問題が挙げられます。一次関数と二次関数のグラフでできた四角形の面積を求める問題などです。

分野ごとに勉強をした後は、関数と図形の融合問題に特化して演習をしましょう。

特に難関校を受験する場合、得点の差が生まれやすいのがこうした融合問題です。

過去問演習を繰り返す

最後やはり過去問演習です。志望校の過去問を過去5-10年分解きましょう。

- 時間配分

- 問題パターンの慣れ

上記2つが過去問演習の大きな目的ですが、過去問を解いて苦手単元や苦手な問題パターンが分かれば、その範囲を追加で対策すると良いでしょう。

高校受験数学の分野別勉強法

前述のように、高校受験の数学は「計算」「文章題」「関数」「図形」「関数と図形の融合問題」の5分野に分けられます。

それぞれの勉強法を紹介します。

計算問題の勉強法

計算の分野には一次方程式、連立方程式、二次方程式などがあります。ほかの分野でも計算が出てきますから、計算力は真っ先に伸ばしておくべき力です。

毎日計算問題を解く

計算力をつけるには、「毎日」計算問題を解くのがおすすめです。

1日10問で良いので、解けそうなレベルの問題で「全問正解」を目指して練習しましょう。

まずは「間違えずに解けること」が重要です。慣れてきたら時間を計ってスピードアップをしましょう。

途中式を省略せずに書く

計算問題で間違いが多い人のなかには、途中式を省略してしまっている(頭のなかで計算している)人も多数います。

( )が出てきたら( )を外した後の式を書く、分数が出てきたら1つの式にまとめるなど、面倒がらずに1つ1つ途中式を書くようにしましょう。

「途中式を書いていたらテストで時間が足りなくなるのでは…」と不安になる人もいますが、結局間違えてしまっていたら点数は0点です。時間が足りずに2-3問解けなくても、計算ミスをなくすほうが結果的に点数は高くなります。

途中式の省略は「計算間違いをしなくなってから」にしましょう。

文章題の勉強法

計算はできても文章題は苦手という人は多いです。割合や速さ、濃度など、出てくるパターンもいくつかあります。

文章題の勉強法を紹介します。

※関連記事:高校入試でよく出る文章問題の解き方

※関連記事:3つの連続する整数の解き方

※関連記事:2ケタの整数の10の位の数と1の位の数を入れ替える文章問題などの解き方

※関連記事:ある数xの2倍が10からxの3倍を引いた数と等しいときのxの求め方

求めたい数字をxやyにする

文章題でむずかしい点の1つは、「自分で式をつくらないといけない」という点ではないでしょうか。何位をxやyにすれば良いかを書いていない問題だと、何をどうすれば良いか分からず手が止まりがちです。

文章問題では、設問で問われている数字をxやyにしましょう。

例えば、問題文の最後に「昨年のクラスの人数を求めなさい」と書かれていたら、とりあえず「昨年のクラスの人数」をxにして、xを使う式をつくりましょう。

問題文に線を引いて少しずつ式にする

文章題では問題文に与えられた状況ごとに線を引き、1つ1つ式にしていきましょう。

例えば以下のような問題があります。

「1個100円の商品を50個仕入れて3割の利益を見込んで売り出したところ、15個しか売れなかった。残りを20円引きにしたところ売り切れた。最終的な利益はいくらか。」

この問題は以下の4つのパートに分割できます。

- 1個100円の商品を50個仕入れた

- 3割の利益を見込んで売り出した

- 売れたのは15個

- 残りの商品を20円引きにしたら全部売れた

このように、数学では最初に設定された状況が次々と変化していきます。変化するごとに上記のように分けて、それぞれを式にします。

- 1個100円の商品を50個仕入れた

→100円×50個=5000円使った - 3割の利益を見込んで売り出した

→3割の利益:100×0.3=30円

→100円+30円=130円で売り出した - 売れたのは15個

→130円×15個=1950円手に入った - 残りの商品を20円引きにしたら全部売れた

→残りの商品の個数:50個-15個=35個

→20円値引きした:130円-20円=110円で売った

→残り35個の商品が全部売れた:110円×35個=3850円手に入った - 最終的な利益

→(1950円+3850円)-5000円=800円

このように、問題文を細かく分けて1つ1つ式にしていけば解きやすくなります。

関数の勉強法

関数の分野は比例・反比例、一次関数、二次関数に分かれています。なかでも、一次関数と二次関数の勉強で工夫が必要です。

一次関数と二次関数の違いを確認しながら勉強する

関数は一次関数と二次関数の違いを確認しながら勉強しましょう。

一次関数と二次関数は名前も式も似ており、グラフも直線なのか(一次関数)、曲線なのか(二次関数)という違いだけです。

ですが、変域を求める問題では、一次関数ならxやyに数字を代入すれば良いのに、二次関数ではグラフを簡単に書くなどして「最大値・最小値の位置」を確認する必要があります。

例えば下記のような問題がよく出ます。

- y=2x+3でxの変域が-2≦x≦4のときのyの変域を求めなさい。(-1≦y≦11)

- y=-2x2+3でxの変域が-2≦x≦4のときのyの変域を求めなさい。(-29≦y≦0)

一次関数の式だとx=-2、x=4を代入するだけで良いです。ですが、二次関数の式だと上に凸か下に凸なグラフを描き、最大値か最小値が0になるのではと予想しながら問題を解く必要があります。

関数の用語の意味を理解する

関数を苦手に感じる人のなかには、「問題で何を問われているのかよく分からない」という人がよくいます。

例えば、「y=2x+3でxの変域が-2≦x≦4のときのyの変域を求めなさい」という問題には「変域」という用語が出てきます。変域とは「範囲」のことです。「yがいくらからいくらになるか求めてください」という問題です。

関数の問題はこうした「用語の意味が分からなくて何をすれば良いのか分からない」というケースが多いです。「変化の割合=傾き」という、初学者にとっては用語の意味も分かりづらいという側面もあります。

用語の意味、一次関数と二次関数の違いを把握しながら問題演習を進めると理解しやすくなります。

図形の勉強法

図形は数学の入試問題のなかでも配点が大きいです。ライバルに差をつけるチャンスです。

なお、図形の単元別の勉強法を以下の記事で詳しく解説しています。

直角三角形の合同:合同条件の覚え方や三角形の合同の証明の仕方を解説(練習問題付き)

空間図形と平面図形の解き方

図形の性質・定義を覚える

図形の勉強をするときは、図形の性質や定義をしっかり覚えておきましょう。合同条件などもスラスラと言えるまで繰り返し覚えておきます。

図形を苦手にしている人は多いですが、大抵は公式や性質・定義を覚えきれていません。

図形の問題では、公式や性質・定義を使って解きます。知らないとそもそも解きようがありません。しっかり覚えておきましょう。

フリーハンドで図を描く

図形の問題は展開図や立体図形など、問題用紙に載せてくれていることがほとんどです。

ですが、複雑な図形だと自分で描かないと(描けないと)その図の特徴が分かりにくいです。

「正方形を辺を軸に一回転させた図」や円錐の展開図(円錐の表面積を求める問題)など、定規やコンパスを使わずにフリーハンドで描けるように練習しておきましょう。

関数と図形の融合問題の勉強法

関数と図形の融合問題は高校受験数学のなかでも最難関と言えるかもしれません。苦手にしている人も多く、それだけ「ライバルに差をつけられる問題」だと言えます。

むずかしく感じる人が多いですが、融合問題は問題のパターンが大体決まっています。

x座標をtにする

融合問題で多いのは、面積を求める問題や面積を二等分する式を求める問題です。

いずれの場合でもx座標やy座標が分かっていればすんなり解けます。ですが、応用問題になるとx座標もy座標も分からない場合がほとんどです。

そんなときはx座標をtとして、y座標をtを使って表す式にします。

例えば、y=ax2+3というグラフがあり、そのグラフ上の点Pの座標が分からない(求めたい)とします。

点Pのx座標をtとすると、y座標は以下のように表せます。

x=tをy=ax2+3に代入する。

y=at2+3

すると、点Pの座標は(t, at2+3)と表せます。(2, 3)のようなスッキリした座標ではありませんが、何か文字や数字にすれば、その後の計算で答えを求められるようになります。

三平方の定理を使って解く

融合問題で多いのが「三平方の定理を使って解く問題」のパターンです。

三平方の定理とは、「直角三角形で斜辺の2乗は他の2辺の2乗の和に等しい」という定理です。

与えられた図のなかに直角三角形がないか探しましょう。なければ垂線を引いて直角三角形をつくりましょう。

これの繰り返しで解ける融合問題も多いです。

解き方がよくわからない問題では、「どこかに垂線を引いて三平方の定理を使うんでしょ?」と決め打ちで解いてみると案外解けるようになります。

高校入試対策数学のおすすめ問題集

高校の入試対策は

分野別復習+計算演習→標準問題演習→総合問題/入試頻出問題演習

の順番がおすすめです。

この順番に沿って問題集を紹介していきます。

おすすめの数学分野別問題集

分野別問題集を3冊紹介します。

下記のように使い分けるのがおすすめです。

イチから復習したい人:『ひとつひとつわかりやすく』『やさしくまるごと』

中1、中2から難問解答力を身に付けたい人:『最高水準問題集』

『中1/中2/中3数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

中1用はコチラ↓

中1数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

中2用はコチラ↓

中2数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

中3用はコチラ↓

中3数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

出版社:Gakken

特徴:

中1数学を超基礎レベルからやさしく解説。数学が苦手な人でも少しずつ学べるように,大切なポイントひとつひとつを,わかりやすい解説(左ページ)+書き込み式の練習問題(右ページ)の2ページにまとめてある。学習管理ができるシールつき。

学研出版サイトより引用

【おすすめする理由】

数学をイチから復習したい人におすすめです。

イラストや解説動画を使って非常に丁寧に説明をしてくれます。教科書や一般的な参考書の説明がわかりにくい人は、こちらの説明の仕方のほうがしっくりくるはずです。

『やさしくまるごと中学数学 改訂版』

やさしくまるごと中学数学 改訂版

出版社:Gakken

特徴:

中1内容~高校入試対策の3年分の内容を1冊に凝縮。YouTubeではこの本をテキストにした動画授業をすべて公開。いつでも授業が受けられる。付属DVDには「伸びる勉強法」を収録。誌面にはマンガが散りばめられヤル気が続く! また、人気教育系YouTuber葉一監修の「学習のコツ」の解説と動画を収録、便利な勉強シートも付属した充実の別冊つき。

Amazonより引用

【おすすめする理由】

3年分の数学が1冊にまとまっていて、基礎から復習したい人におすすめの問題集です。

YouTubeで解説動画もみられるので、自宅で1人で勉強できるようになっています。

『最高水準問題集 特進 中1/中2/中3数学』

中1用はコチラ↓

最高水準問題集 特進 中1数学

中2用はコチラ↓

最高水準問題集 特進 中2数学

中3用はコチラ↓

最高水準問題集 特進 中3数学

出版社:文英堂

特徴:

難関高校の入試問題で実力強化

国立・私立難関高校の入試問題から質の高い良問を精選しました。トップレベルの実力を身につけることができます。難問・超難問も多数掲載

私立難関高校で出題された難問・超難問も多数掲載しています。超難関高校の入試対策は万全です。選択学習しやすい表示

文英堂より引用

各問題には1~3個の★でレベルを表示しています。また、入試によく出る問題には「頻出」マーク、とくに難しい問題には「難」マークをつけています。学習時間・実力に合わせた使い方ができます。

【おすすめする理由】

難関校受験を予定している人が中1や中2から対策するのにおすすめの問題集です。

定期テスト対策用として使いながら実力アップができます。

おすすめの計算ドリル

毎日10分前後の計算練習ができるドリルを2種類紹介します。

どちらも中1~中3用があり、基本レベル中心です。

『中1/中2/中3・高校入試 計算 (全問ヒントつきで ニガテでも解ける)』

中1用はコチラ↓

中1 計算 (全問ヒントつきで ニガテでも解ける)

中2用はコチラ↓

中2 計算 (全問ヒントつきで ニガテでも解ける)

中3用はコチラ↓

中3・高校入試 計算 (全問ヒントつきで ニガテでも解ける)

出版社:Gakken

特徴:

計算問題を解けるようになって,数学のテストの点をアップ

◆すべての問題に「ヒント」つき◆

数学に欠かせない,「計算」を解く力を伸ばす問題集です。

すべての問題にヒントがついており,ヒントを読んでから解けば,「まったく,わからない」「また,まちがえた」をなくすことができ,勉強へのやる気がつづきます。◆使いやすい,だからつづけられる◆

1回分は1ページで問題数が少なく,スキマ時間でも気軽に取り組むことができます。計算スペースもたっぷりあるので,書き込みやすいつくりです。

◆別冊解答で,計算のやり方がしっかりわかる◆

別冊解答では,途中式までくわしく掲載。計算のやり方がしっかりわかるようになり,どこで間違えたかも確認できます。◆中1・2の復習もあり,入試対策にもなる◆

巻頭には中1・2の復習ページがあり,入試に出る計算を中心に扱っているので,高校入試対策にも役立ちます。

学研出版サイトより引用

【おすすめする理由】

計算練習を毎日少しずつできます。解き方がわからない場合はヒントもあるので、解けるようになります。

『中学10分間復習ドリル 計算1〜3年:サクサク基礎トレ!』

中1用はコチラ↓

中学10分間復習ドリル 計算1年:サクサク基礎トレ! (受験研究社)

中2用はコチラ↓

中学10分間復習ドリル 計算2年:サクサク基礎トレ! (受験研究社)

中3用はコチラ↓

中学10分間復習ドリル 計算1〜3年:サクサク基礎トレ! (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

特徴:

○中学3年間の数学の基礎的な計算問題に,1単元1ページあたり10分間で取り組むことができます。

増進堂・受験研究社より引用

○短時間で終えることができるので,朝学や日常学習,定期テスト直前対策としてお使いいただけます。

○1枚ずつ切りはなして使える書き込み式です。

○数単元ごとにまとめテストを設けているので,実力が身についたかどうか確認することができます。

○解答には,解き方・考え方などを簡潔にまとめた解説を加えています。

【おすすめする理由】

1日10分で計算練習ができるようになっています。

1回使いきりを想定作られていますが、計算力に不安のある人は2-3周してもいいですね。

おすすめの標準レベル問題集

標準レベル問題集を3冊紹介します。

おすすめのレベルは下記のとおりです。

イチ推し:『きちんとこれだけ』

たくさん演習したい:『全国高校入試』『出る順』

『きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 数学 改訂版』

きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 数学 改訂版

出版社:旺文社

特徴:

全国の公立高校入試の配点データを分析し、中配点・中難度の過去問に厳選した問題集です。学習効果が最も出やすい「標準問題」を確実に解く力をつけることを目的として、各課を「要点まとめ + 過去問演習」で構成し、理解と定着を交互に行うことができます。

旺文社より引用

以下のような方に特におすすめです。

・公立高校を第一志望にしている。

・基本事項ならある程度は覚えている。

・全範囲をまんべんなく解けるようになりたい。

・1冊の問題集をやり切って実力をつけたい。

【おすすめする理由】

偏差値60くらいまでの高校を志望している人向けです。

全国の高校入試問題から標準レベルの問題ばかりを集めています。

標準レベルの問題を集中的に対策できるので、「ミスなく解ける力」を短期間で高められます。

非常におすすめの問題集です。

おすすめの総合問題集・入試頻出問題集

総合問題集・入試頻出問題集を3種類紹介します。

『2024年受験用 全国高校入試問題正解 数学』

2024年受験用 全国高校入試問題正解 数学

出版社:旺文社

特徴:

2023年高校入試より数学の問題と解答解説を掲載。47都道府県の公立高校と主な国立・私立および高等専門学校を収録。都道府県別・高校ごとに「出題傾向と対策」、問題ごとにくわしい「解き方」を解説。最新の高校入試問題を系統別に分析・学習できる入試対策必須の一冊。思考力を問う問題には、思考力マークを表記。

旺文社より引用

【おすすめする理由】

総合問題演習をしたい人全般におすすめです。

全国の高校入試問題を掲載しており、とにかく大量に演習できます。

小問集合ばかり解いてみるなど、使い方は自由です。

『高校入試 合格でる順 数学 五訂版』

高校入試 合格でる順 数学 五訂版

出版社:旺文社

特徴:

旺文社より引用

●高校入試の問題を分析し,出題率の高い順に単元を並べた問題集です。出題率の高い順に学習をすることで,効率的に合格に近づくことができます。

●入試直前期にも解ききれる分量になっており,必要な知識を短期間で学習できます。

●それぞれの単元に「まとめ」と入試過去問を掲載しています。問題を解いていてわからないことがでてきたら「まとめ」に戻ることができるリターン機能がついています。

●知識を問うだけでなく,考える力が試される問題には「思考力」のアイコンを掲載しています。

●巻末に力だめしができる「実力完成テスト」つき。

【おすすめする理由】

偏差値55くらいまでの高校を志望している人向けです。

中堅高校の入試問題を中心に、出題頻度のたかい問題を集めてくれています。

解けるようにしておくべき問題ばかりですから、非常に時間効率の受験勉強ができます。

おすすめの難関入試対策問題集

難関校を志望している人向けの総合問題集を3種類紹介します。

解答テクニック:『塾技』

偏差値65くらいの高校:『最高水準』

偏差値65以上の高校:『上級問題集』

『塾で教える高校入試 数学 塾技100 新装版』

塾で教える高校入試 数学 塾技100 新装版 (高校入試 塾技)

出版社:文英堂

特徴:

学校では教えてくれない塾独自の「塾技」を学べる!

現役塾講師が、塾で教える「塾技」を公開!学校の教科書レベルから入試レベルまで引き上げます。入試で必要な内容を学年ごとに掲載!

学年・学習時期にそって内容を展開。入試をひかえた3年生はもちろん、少し早めに入試対策をしたいという1年生・2年生すべての生徒さんが活用できます。無理なく入試レベルの実力が身につく構成!

「塾技要点」→「塾技解説」→「入試問題をチェック!」→「入試問題にチャレンジ!」と入試レベルまで段階的な力の向上が可能です。入試最頻出分野の関数・図形問題が充実!

入試問題の6割以上を占める関数・図形分野を多く取り入れ、解答はできる限り図・表を用いてわかりやすく解説。入試で差がつく関数・図形分野の強化に最適です。巻末付録、例題付き公式集!

文英堂より引用

入試頻出の定理・公式を満載!「塾技」本文で紹介できなかったものも掲載しています。例題付きなので、定理・公式の確認後、例題を用いて活用法のチェックもできます。

【おすすめする理由】

偏差値60以上の高校を志望している人向けです。

教科書に載っていない応用問題の解法を教えてくれる問題集です。

時短テクニックなど、入試に役立つ解き方が満載です。

『最高水準問題集 高校入試 数学』

最高水準問題集 高校入試 数学

出版社:文英堂

特徴:

難関高校の入試問題で実力強化

国立・私立難関高校の入試問題から質の高い良問を精選しました。トップレベルの実力を身につけることができます。難問・超難問も多数掲載

私立難関高校で出題された難問・超難問も多数掲載しています。超難関高校の入試対策は万全です。選択学習しやすい表示

文英堂より引用

各問題には1~3個の★でレベルを表示しています。また、入試によく出る問題には「頻出」マーク、とくに難しい問題には「難」マークをつけています。学習時間・実力に合わせた使い方ができます。

【おすすめする理由】

偏差値65くらいまでの難関高を志望している人向けです。

難関高校の入試問題から難問ばかり集められています。

時間的に効率よく難問対策できます。

1周目はかなりむずかしく感じる問題もあるはずです。

3周はするようにしましょう。

『国立高校・難関私立高校入試対策 上級問題集 数学』

国立高校・難関私立高校入試対策 上級問題集 数学

出版社:旺文社

特徴:

この問題集は,国立高校や難関私立高校入試対策として,難易度が高い問題を収録しています。厳選されたハイレベルな過去問を解くことによって,入試を突破するための実力を着実に養えます。詳しい解説を収録した別冊解答も付いているので,解けなかった問題もその解き方を身につけることができます。最後には,実力を試せる模擬試験も収録しています。

旺文社より引用

【おすすめする理由】

偏差値65以上の高校を志望している人向けです。

難問、超難問が集まっています。

見たことがない問題もあるかもしれません。思考力が問われるので、非常に良い練習ができます。

この1冊で難関私立高校の入試対策は大丈夫です。

どの問題集を選べばいいか迷ったら

参考書・問題集は世の中にたくさんあります。

ここで紹介したものはそのうちのごく一部に過ぎません。

たとえば、演習よりもなぜこの解き方なのか、どういう考え方をすればいいのかを解説してくれる下記のような参考書もあります。

『高校入試「解き方」が身につく問題集 数学』(旺文社)

高校入試「解き方」が身につく問題集 数学

本屋さんで手に取って選ぶ

どの参考書・問題集が合っているのかは、人それぞれです。迷ったときには本屋で手に取ってみて確認してみましょう。

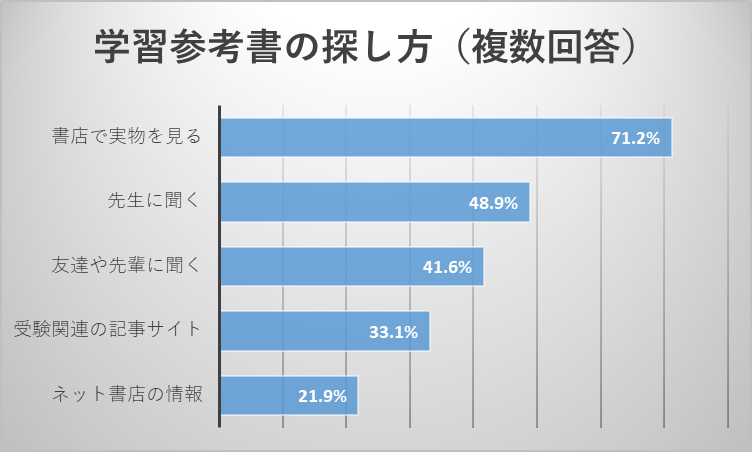

下記の画像は高校生対象の調査ですが、

参考書を選ぶときは本屋で実物を見て選ぶ人が1番多いです。

問題集を選ぶポイント3つ

手に取って選ぶときには以下の3つのポイントを紹介します。

- 自分が使えそうか

- 解説をみたらわかるレベルか

- 使い方を想像してみる

ほかの人にとって良いものが自分にとっても良いとは限りません。

イラストの解説のほうがわかりやすい人もいれば、

文字による解説のほうが頭に入ってくるという人もいます。

比べてみて、自分に合うものを選んでみましょう。

通信教育で勉強を効率良くする

多くの中学生は単元ごとで得意・不得意が分かれます。数学の勉強を効率良くするには、単元ごとの得意・不得意に合わせて問題のレベルを変えるのがおすすめです。

大手の通信教育なら問題の正解・不正解に応じて「解くべき問題」を提示してくれる機能があります。定期テストにも高校入試にも対応しており、難関校入試専用の講座も備えています。

月2,178円で受け放題のスタディサプリ

勉強を得意にするには「分かりやすい授業」を「何度も受けること」が近道です。

スタディサプリは高品質な授業動画に加えて10万問以上の演習問題があり、月10,780円で個別指導も受けられます。

くわしくは、スタディサプリ中学講座の特徴と効果的な活用法で紹介しています。

受講者数No. 1の進研ゼミ

やはり通信教育といえば進研ゼミです。受講者数No. 1で、昔から高校受験対策に定評があります。

高校入試情報をタイミングよく配信してくれますし、苦手克服から難関校対策まで幅広いレベルに対応しています。解説動画を学校の予習代わりに使って1日15~30分の勉強で高得点をねらうことも可能です。

くわしくは、進研ゼミ中学講座の特徴と効果的な利用法で紹介しています。

塾を活用する

定期テスト対策や高校入試対策の王道として、塾の活用を考えてみましょう。

子どもは「人からの影響」を強く受ける時期にいます。

- 勉強へのモチベーションアップ

- 学習内容の的確な提案

- 学習継続の働きかけ

- 学習環境の提供

といったメリットが塾にはあります。

時期や生徒の学習状況・志望校・学力目標に応じて必要なカリキュラムを考えても、肝心の本人が実行しなければ(実行し続けなければ)効果は薄くなります。

「人からの働きかけ」と「学習環境」によって子どもの学習行動や意識は変わります。

※関連記事:塾はいつから通う?費用は?

オンライン家庭教師を活用する

- 塾に通うほどではない

- 通える範囲内に良い塾がない

- わからないところだけピンポイントに対策したい

- プロ講師に教わりたい

こういうときは、家庭教師が便利です。特に受験直前期に家庭教師を活用する方が多くなります。

また、最近ではオンライン家庭教師の優位性がかなり際立ってきています。

普段は塾や予備校で教えている指導者がプロ家庭教師として活躍しています。オンラインなので、移動圏外に住んでいる人がちょっと空いた時間に授業をしています。

トップクラスの実績を持つプロ講師に教われば、1人であれこれ工夫するより5倍10倍早く、的確にポイントを押さえた学習ができます。

特に社会はプロと学生で指導力に大きな差が表れる科目です。「暗記科目」だと思うと興味がわきにくいかもしれませんが、プロが教えると興味を持つようになって楽しく勉強できるようになることがよくあります。

まとめ

数学の高校入試は学習範囲が広く、問題の難易度もたかいです。

どこから手をつければいいか、いつから勉強すればいいか困っている人も多いです。

普段の定期テストも入試直前までありますから、受験勉強の時間は限られます。

受験勉強をはじめるときは学習計画を立てて、効率よくレベルアップできるようにしましょう。

記事内でお伝えした、

・ライバルより頭ひとつ抜け出るための受験勉強の仕方

・学習計画の立て方

・おすすめの入試対策問題集

を活用して、第一志望校の合格をぜひ勝ち取ってください!

数学以外の科目の高校入試対策はこちらの記事で解説しています。

高校受験理科の勉強法

高校受験社会の勉強法

高校受験国語の勉強法

高校受験英語の勉強法

【下記は難関高校受験に強いZ会のHPへのリンクです。リンク先で資料請求ができます。】

Z会 中学生コースの案内

※Z会について下記記事でくわしく紹介しています。

【中学生向け】Z会タブレットコースの進め方:成績上位を取って難関校に合格する方法を解説

コメント