「社会は覚えることが多くて大変」

「いくら暗記しても歴史の流れがよくわからない」

「高校入試に向けてどこから手をつければいいかわからない」

このような不安を抱えている中学生は多いのではないでしょうか。

社会は暗記科目と言われますが、

「暗記すれば解ける科目」ではなく、

「暗記しないと解けない科目」です。

覚えることがたくさんありますが、高校入試に向けて避けてとおることはできません。

ですが、暗記方法と受験勉強の順番を変えれば、社会は短期間で大きく実力アップできるようになります。

中3夏以降から受験対策をはじめた人が逆転で合格を勝ち取るのに欠かせない科目です。

そこで、

- 頭から離れなくなる暗記方法

- 入試問題を解けるようにする効率のいい勉強の順番

を紹介します。

社会を一気に得意科目にして、高校受験を有利に持っていきましょう!

【下記バナーはスタディサプリのPRです。地図や資料と一緒に視覚的に覚えて、テストで的確に思いだしやすい「脳に印象づける勉強法」をしたい人向けです。

バナーをクリックするとスタディサプリのHPに移動して、無料体験を申し込めます。】

※スタディサプリについて下記記事でくわしく紹介しています。

スタディサプリ中学講座の特徴と効果的な活用法

高校入試対策で社会が重要な理由

高校入試対策というと英語・数学の勉強が真っ先に思い浮かぶかもしれません。ですが、社会を得意にしておくと非常に有利になります。

暗記すればすぐ得点アップできる

英語や数学は積み重ねの科目なので、中1~中2内容があやふやだと中3になってから勉強をはじめても、成績が上がるまで時間がかかります。

ですが、社会は暗記科目です。正しく暗記すればすぐに得点につなげられます。

英・数偏重になると社会・理科が苦手になる

英語・数学の対策からはじめるのは当然かもしれませんが、その結果、社会・理科の得点が伸び悩むという現象が起きています。

下記の表は令和2-4年度の都立高校入試の平均点です。全教科100点満点で、下記のような得点になっています。

- 1番低い科目は社会で53.6点

- 2番目に低い科目は理科で54.2点

- 英語や数学は理科・社会より平均点が3-4点高い

| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |

| 令和4年度 | 61.1点 | 59.0点 | 68.8点 | 61.4点 | 49.2点 |

| 令和3年度 | 54.1点 | 53.3点 | 72.5点 | 47.8点 | 54.6点 |

| 令和2年度 | 54.7点 | 61.1点 | 81.1点 | 53.4点 | 57.0点 |

| 平均 | 56.6点 | 57.8点 | 74.1点 | 54.2点 | 53.6点 |

点数をあげるのに時間のかかる英語・数学よりも、

暗記科目の社会・理科のほうが平均点は低いのです。

これは相当もったいないです。

受験勉強の開始時期によっては、社会・理科の受験勉強をすぐにはじめるほうがいい場合もあります。

※関連記事:高校入試の勉強方法と勉強スケジュール

受験対策は社会を得意にするところからはじめよう

高校受験勉強をはじめるならまず社会からはじめましょう。

英語・数学の実力をつけるのは時間がかかります。数か月勉強して英語・数学の点数が上がってこないと、あきらめる気持ちになって志望校も下げたくなります。

まず社会を得意にしておけば、合格に向けた戦略を立てやすくなりますし、気持ちの面でも余裕が生まれます。

高校入試社会の受験勉強の方法

前述のように、社会は丸暗記しただけではあまり点数につながりません。

定期テストでは「知っているかどうか」を問う問題がたくさん出ますが、高校入試ではほとんど出ません。

「知識がある」という前提で、「その知識をどう活用するか」を問われるのです。

- いつ

- 誰が

- 何を

- なぜ

の4つの項目をまとめて覚えると知識を活用しやすくなります。

このように、定期テストと暗記方法を変えつつ、入試問題の傾向に合わせた対策が必要になるのです。

社会の受験勉強の方法と勉強する順番をお伝えします。

※関連記事:【高校受験】社会でよく出る一問一答形式の問題

問題⇔解答で暗記する

①問題集の問題を解く

②答え合わせをする

③覚えなおす

この勉強方法は誰しも実践していると思います。この後さらに下記の勉強を追加してみてください。

④解答から問題をつくる

これだけで演習量が2倍になり、覚える量も一気に2倍に増えます。

たいていの問題集では、各単元が一問一答や用語や人名の知識問題からはじまっています。

たとえば下記のような問題です。

【問題】6世紀ごろ、女性の推古天皇が即位したときに摂政に就任したのは誰か。

→【解答】聖徳太子

【問題】聖徳太子が制定した、役人の心構えを記した憲法を何というか。

→【解答】十七条憲法

「~は誰か?」「~を何というか?」のような問題形式です。

問題→解答で暗記すると覚えやすいですが、入試問題では問題文に書かれている内容について問われます。

たとえば年表が出てきて、

①十七条憲法が制定されたころの天皇は誰だったか

②この憲法は何のためにつくられたか

などを問われます。

上記例でみると、問題→解答だけ勉強しても、

解答にある「聖徳太子」「十七条憲法」しか頭に入ってきません。

ですが、問題文をみてみると

「6世紀ごろ」「(女性の)推古天皇」「摂政」「聖徳太子が制定」「役人の心構え」

の5つも覚えられます。

しかもバラバラに覚えるのではなく、「いつ」「誰が」「何を」「なぜ」したのかの4項目も一緒に覚えられます。

問題→解答で暗記できたら、

解答をみて問題を思い出すようにしてみましょう。

たとえば、下記のように思い出そうとしてみましょう。

「聖徳太子っていつ・何をした人だったかな?」

「十七条憲法って誰が何のためにつくったかな?」

いつ(when)、何(what)、誰(who)、何のために(why)の視点で思い出そうとしてみると、効率よく暗記・想起ができるようになります。

※関連記事:【高校入試】社会によく出る年号・年代の語呂合わせ:年号の覚え方と歴史の流れも説明します

テキストを浅く・広く1周する

問題集では「基本問題」「標準問題」「応用問題」のように、大体3つくらいのレベルに問題が分けられています。多くの人は基本問題をすべて解いてから標準問題を解き、応用問題まですべて解いてから次の単元や時代に移っています。

基本問題と標準問題を解いたら、応用問題を解かずに次の単元や時代に移りましょう。

高校入試の社会は複数の単元や時代をまぜこぜにして問題を作成しています。

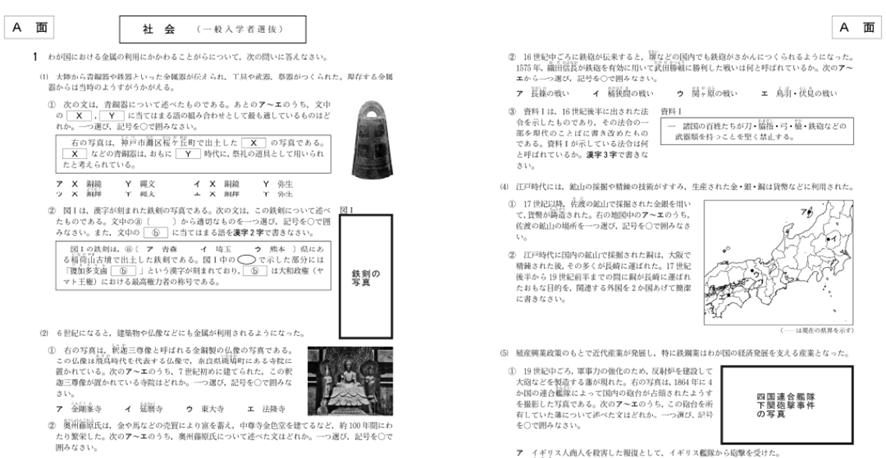

例えば下記の画像をご覧ください。大阪府公立高校入試の問題の一部です。

大問1は「金属の利用」をテーマにつくられていて、縄文時代から明治時代まで幅広い範囲が出題されています。

インプットの仕方とアウトプットの仕方が異なると、覚えているはずの用語・人名であっても思い出しにくくなります。実力テストや模試で、「解答をみたらわかったのに、試験中は思い出せなかった」という感想を言う子が多いです。テストでなかなか思い出せなかった原因はこれです。

時代別に勉強を完結させていると、複数の時代にまたがったテーマで出題されたときに上手く解答が出てこなくなります。

受験勉強を幅広い地域・年代で行うようにすれば、こうした問題を解けるようになります。

基本問題と標準問題だけ問題集の最後まで解き終えたら、最初に戻って標準問題と応用問題だけもう1周解きます。

この方法だと、普通に問題集を2周するよりも短時間で広範囲を学習できます。

| 基本問題 | 標準問題 | 応用問題 | 合計 | |

| 普通の勉強法 | 2回 | 2回 | 2回 | 6回 |

| 難易度別の勉強法 | 1回 | 2回 | 1回 | 4回 |

勉強の時短になり、しかも高校入試の出題傾向にあわせた対策ができます。

歴史はテーマ別に演習する

分野ごとに広く演習したら、次はテーマ別の演習です。

先ほど紹介した大阪府公立高校入試問題の例では、「金属の利用」をテーマにした大問でした。

テーマは大テーマ→中テーマの構成になっています。

中テーマは数限りなくつくれますが、大テーマは限られています。時事問題、政治史、外交史、政治・経済史、文化史、人物史です。

大テーマに沿って歴史を勉強しなおしておくと、頭のなかにある歴史の知識をかなり整理できます。

記述問題の対策をする

入試には記述問題も出ます。記述問題というとむずかしそうに聞こえますが、社会の記述問題はボーナス問題です。

聞かれるポイントは毎年同じです。事前に対策をしておけば、大きく点数を稼げます。

記述問題ばかりを集めた問題集を集中的に解いてみてください。2-3周解くとかなり知識がつきます。

また、記述問題は「なぜそうなるのか?」を聞いてきます。記述対策をしておくと実験手続きや現象の理由がわかるようになり、社会の実力がグンと増します。

ここで取り込んだ知識のおかげで、この後の総合問題・入試頻出問題の解説が頭に入りやすくなります。

※関連記事:高校受験によく出る社会の記述問題(地理・歴史・公民)

総合問題・入試頻出問題の演習をする

単元別の復習やテーマ演習をした後は、頭のなかにたくさんの知識が詰め込まれた状態です。

多種多様な知識を頭のなかで整理する必要があります。

ノート作りをして整理するのもいいですが、参考書を写すだけになってしまいそうな人は総合問題演習でアウトプットの練習を重ねておきましょう。

単元別なら解けた問題が、総合問題になるとややこしくなってうまく解答できない場合もあります。何回か総合問題を繰り返すと、頭がすっきりしてきて解きやすくなります。

また、入試に出てくる問題は似たパターンが多いです。

そうした頻出問題を集めた問題集を使って、頻出パターンに慣れておきましょう。

定期テスト対策も怠らない

ただし、受験対策に集中してしまって定期テスト対策がおろそかになるのは避けましょう。

高校入試であっても、普段の定期テストの点数が極めて重要です。

学力選抜では、当日の学力試験と中学校の内申点の合計で合格が争われます。

学力試験と内申点の比は高校によってまちまちですが、

おおむね、学力上位校ほど当日の学力試験を重視しています。

※関連記事:高校入試で必要な「内申点」とは?内申点のあげ方と計算方法

そうはいっても、内申点が低くても学力試験で逆転しやすいわけではありません。

たとえば内申点がほかの受験生より20点低い人の場合、ほかの受験生が間違えてしまうような問題で20点多く正解しないといけないわけです。

入試では同じくらいの学力の生徒がその高校を受けます。自分が解ける問題はほかの受験生も解けます。

そのなかで、ほかの受験生が解けない問題で「プラス20点」というのは相当高いハードルです。

日ごろから定期テスト対策もしっかり行って、内申点をあげておきましょう。

※下記の記事で、「80点以上を取る勉強方法」と「テスト2週間前からの学習計画」を紹介しています。

英語の定期テスト対策の仕方

数学の定期テスト対策の仕方

国語の定期テスト対策の仕方

理科の定期テスト対策の仕方

社会の定期テスト対策の仕方

社会のおすすめ入試対策問題集

社会の入試対策問題集を紹介します。

前述のように、入試勉強は、

分野別→テーマ別→記述対策→総合・入試頻出問題

の順に演習をすると短期間で実力をアップさせられます。

紹介する問題集もこの順番で掲載しています。

なお、分野別の演習は「問題⇔解答」「幅広く」がおすすめです。

※ここで紹介する問題集にはすべてPRリンクをつけています。リンクをクリックいただくと、Amazonのページに移動できます。

社会の分野別問題集

単元別の問題集を2冊紹介します。

イチから復習したい人:『中学地理をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

基本はまあ大丈夫:『自由自在』『きちんとこれだけ』『分野別過去問』

『中学地理/歴史/公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

地理はコチラ↓

中学地理をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

歴史はコチラ↓

中学歴史をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

公民はコチラ↓

中学公民をひとつひとつわかりやすく。改訂版 (中学ひとつひとつわかりやすく)

地理・歴史・公民セットはコチラ↓

中学ひとつひとつわかりやすく 歴史・地理・公民 改訂版 3冊セット 中学歴史をひとつひとつわかりやすく。改訂版 中学地理をひとつひとつわかりやすく。改訂版 中学公民をひとつひとつわかりやすく。

出版社:Gakken

特徴:

「中学の地理って覚えることが多くて大変」「地理をもっと効率よくわかる本はないかな? 」

そんな声にこたえた中学生のための個人授業(こじんじゅぎょう)『ひとつひとつわかりやすく。』シリーズ

中学地理を超基礎レベルからやさしく解説。少しずつ、効率よく学べるようにわかりやすい解説(左ページ)+書き込み式の練習問題(右ページ)が見開きで勉強できる。参考書としても問題集としても使える。中学生の予習・復習はもちろん、高校生の復習や大人の学び直しにも大活躍。中学地理の改訂ポイント

●オールカラー化で、図解や写真がもっとみやすく、もっとわかりやすく。

●学習管理シールつき。手帳やカレンダーに貼って、計画的に進められます。

●MUD(メディアユニバーサルデザイン)認証取得。誰もが読みやすい文字と色づかいにこだわりました。

●別冊解答は問題ページのレイアウトそのまま、解答を入れた再録式! ラクラク答え合わせできます。*~*~読者の声~*~*

地理の勉強に挫折していた我が子が、この本は続けられた。(31歳)

字ばかりの参考書と違い、絵があってやる気になった。(中2)

出来事の流れがイラストでまとめてあり、わかりやすい。(中3)

図や絵が見やすく、重要なところが覚えやすい。(中1)中学地理のおすすめポイント

学研出版サイトより引用

●超基礎からやさしく学べる

難しい用語をできるだけ避けて、わかりやすい文章と図で解説しています。1回分はたったの2ページ。地理がニガテな人や、ほかの参考書では少し難しいと感じる人でも、無理なく進められます。

●地理の土台をつくる工夫がいっぱい

書き込み式のやさしい練習問題をたくさん解いて、しっかり定着。定期テストの実戦力だけでなく、地理の流れを自然におさえることができます。

●高校生の復習・大人の学び直しにも

1項目15分で、中学範囲の復習や大人の学び直しにもぴったりです。

【おすすめする理由】

社会をイチから理解しなおすのに便利です。

イラストを用いたわかりやすい解説で定評があります。

『中学 自由自在問題集 社会』(中1~中3)

中学 自由自在問題集 社会: 基礎から難関校突破まで自由自在の実力をつけるスーパー問題集 (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

特徴:

〇STEP 1 まとめノート…「中学自由自在」の要点を簡潔に解説。空所補充問題で,重要事項を書き込みながら,理解を深めます。

増進堂・受験研究社より引用

〇STEP 2 実力問題…基礎~標準レベルの入試過去問を中心に構成し,いろいろな問題を確実に解く力を身につけます。側注では,ヒントや「中学自由自在」を使った調べ学習のコーナーを設けています。

〇STEP 3 発展問題…標準~発展レベルの入試過去問で構成しています。難問まで解く力を身につけます。

〇理解度診断テスト…数単元ごとのまとめ問題で,理解度をチェックします。標準~発展レベルの入試過去問で構成しています。

〇思考力・記述問題対策…分析力や推理力を必要とする問題や,自らの考えを記述させる問題などで構成しています。

〇高校入試予想問題…中学3年間の学習を取り上げた総合問題で,入試の模擬テストとなります。基礎~発展レベルの入試過去問で構成し,配点を見えないようにして実践的なページにしています。

【おすすめする理由】

分野別・単元別に基礎から入試レベルまで実力を高められる問題集です。

分量が多く解説が丁寧なので、「まとめノート」「実力問題」を中心に学習をすすめると良い復習ができます。

『きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 社会 改訂版』

きちんとこれだけ公立高校入試対策問題集 社会 改訂版

出版社:旺文社

特徴:

全国の公立高校入試の配点データを分析し、中配点・中難度の過去問に厳選した問題集です。学習効果が最も出やすい「標準問題」を確実に解く力をつけることを目的として、各課を「要点まとめ + 過去問演習」で構成し、理解と定着を交互に行うことができます。

以下のような方に特におすすめです。

旺文社より引用

・公立高校を第一志望にしている。

・基本事項ならある程度は覚えている。

・全範囲をまんべんなく解けるようになりたい。

・1冊の問題集をやり切って実力をつけたい。

【おすすめする理由】

どの高校を志望している人にも合います。

全国の過去問から標準レベルの問題ばかりを集めた問題集です。

標準レベルの問題をどれだけ正解できるかで合否がかなり変わります。

過去問から取っているので入試頻出です。

『2024年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 1296題 社会 地理・歴史・公民』

2024年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 1296題 社会 地理・歴史・公民

出版社:旺文社

特徴:

20-22年の公立高校入試問題を厳選し、分野別に並べ替えた問題集。類似した問題が複数の都道府県で出題されていることが一目瞭然で、出題傾向・出題パターンがわかります。よく出題されている問題を数多くこなすことで、入試に即した対策をすることができます。

旺文社より引用

【おすすめする理由】

分野別の復習をたっぷりするのにおすすめです。問題量がとても豊富です。

全国の高校入試問題を分野別に並べ直してくれており、単元別・分野別の復習に重宝します。

社会のテーマ別の参考書

分野別問題集や総合問題集にテーマ演習が載っていますが、もっとしっかり理解したい人向けに参考書を紹介します。

『【だからわかるシリーズ】テーマ別だから理解が深まる日本史 (朝日文庫)』

【だからわかるシリーズ】テーマ別だから理解が深まる日本史 (朝日文庫)

出版社:朝日新聞出版

特徴:

「だからわかるシリーズ」が文庫になって読みやすく再登場! オールカラーで、写真・図解たっぷり。政治、外交、社会、宗教、周縁、文化、都市、合戦の8テーマで日本史を改めて見つめる。端的にまとまっているので大人の学び直しにもおすすめ。

朝日新聞出版より引用

【おすすめする理由】

歴史を通史ではなく、テーマ別に解説してくれます。

文庫本なので読み物感覚で目を通しておくと、頭のなかを整理しやすくなります。

社会記述対策の問題集

記述対策のおすすめ問題集を2冊紹介します。志望校の偏差値によって下記のような使い分けがおすすめです。

偏差値55まで:『近道問題』

偏差値55以上:『コツ』

『近道問題 社会21 社会の応用問題―資料読解・記述』

近道問題 社会21 社会の応用問題―資料読解・記述― (近道問題シリーズ)

出版社:英俊社

特徴:

「近道問題シリーズ」は,高校入試に必要な単元・項目を短期間で学習できるよう,コンパクトにまとめた問題集です。(近道問題シリーズ26点の一覧はコチラ)

社会の近道問題には「地理」「歴史」「公民」「社会の応用問題―資料読解・記述―」の4冊があります。

英俊社より引用

「社会の応用問題―資料読解・記述―」では,社会の入試問題のなかでも特に高得点につながる可能性が高い,統計読解・計算問題・作図問題・短文説明の問題についてピックアップし,例題と実際の入試問題を掲載しています。

さまざまなパターンの問題が用意されているので,苦手な分野がないかどうかを確認し,入試本番までに得点源とできるように練習を積めるようになっています。

【おすすめする理由】

偏差値55くらいまでの高校を志望している人向けです。

基本レベルから標準レベルまでの問題が掲載されています。問題と解答をセットで暗記してしまいましょう。

『社会地理記述のコツ―入試必出の地理記述問題の解き方がわかる!!』

社会地理記述のコツ―入試必出の地理記述問題の解き方がわかる!! (秀英BOOKS)

出版社:秀英BOOKS

特徴:

本書は、「知識を表現する力」や、「グラフや表からわかることを読み取る力」を問う記述問題になれ、解答できるようにするために作成されています。できなかった問題は繰り返しチャレンジし、合格に必要な表現力を身に付けてください。

Amazonより引用

【おすすめする理由】

偏差値65くらいまでの高校を志望している人向けです。

『近道問題』よりも難易度があがるので、定期テストレベルは大丈夫という人におすすめです。

記述問題は丸暗記してしまうほうが効率良いですが、難易度があがってくると思考力を問う問題が出てきます。その対策ができるおすすめの問題集です。

社会の総合問題・入試頻出問題集

3冊紹介します。志望校の偏差値によって下記のように使い分けるのがおすすめです。

偏差値55まで:『でる順』

偏差値55以上:『塾技』or『最高水準』

『高校入試 合格でる順 社会 五訂版』

高校入試 合格でる順 社会 五訂版

出版社:旺文社

特徴:

●高校入試の問題を分析し,出題率の高い順に単元を並べた問題集です。出題率の高い順に学習をすることで,効率的に合格に近づくことができます。

Amazonより引用

●入試直前期にも解ききれる分量になっており,必要な知識を短期間で学習できます。

●それぞれの単元に,「まとめ」と入試過去問を掲載しています。問題を解いていてわからないことがでてきたら「まとめ」に戻ることができるリターン機能がついています。

●知識を問うだけでなく,考える力が試される問題には「思考力」のアイコンを掲載しています。

●巻末に,力だめしができる「実力完成テスト」つき。

【おすすめする理由】

偏差値55くらいまでの高校を志望している人向けです。

別冊合わせて200ページあり、演習量を稼げます。2-3周すると標準レベルの問題をかなり解けるようになります。

『2024年受験用 全国高校入試問題正解 社会』

2024年受験用 全国高校入試問題正解 社会

出版社:旺文社

特徴:

2023年高校入試より社会の問題と解答解説を掲載。47都道府県の公立高校と主な国立・私立および高等専門学校を収録。都道府県別・高校ごとに「出題傾向と対策」、問題ごとにくわしい「解き方」を解説。最新の高校入試問題を系統別に分析・学習できる入試対策必須の一冊。思考力を問う問題には、思考力マークを表記。

旺文社より引用

【おすすめする理由】

偏差値55くらいから難関私立・公立高校を志望している人向けです。

全国の高校入試問題を掲載しており、とにかく大量の演習で実力を養うことができます。

同じシリーズで「分野別」も紹介済です。

『最高水準問題集 高校入試 社会』

最高水準問題集 高校入試 社会

出版社:文英堂

特徴:

過去の入試問題を徹底分析

国立・私立難関高校の入試問題を全分野から厳選。よく出る問題には「頻出」マークを、特に難しい問題には「難」マークをつけて、問題を解きながら、問題のレベルや傾向がわかるように配慮しました。重点的に強化できる単元別の配列

各自の学習計画に合わせてどこからでも学習できます。また弱点分野の補強や、入試直前の重点演習もできます。入試対策総仕上げのための模擬テスト

文英堂より引用

入試本番を想定した模擬テストを巻末につけました。志望校突破のための最終チェックができます。

【おすすめする理由】

難関私立・国立・公立高校を志望している人向けです。全国の難関高校入試から入試問題を集めています。

176ページとなかなかのボリュームがあり、ハイレベルな総合問題演習をたっぷりできます。

どの問題集を選べばいいかわからなくなったら

参考書・問題集は世の中にたくさんあります。

ここで紹介したものはそのうちのごく一部に過ぎません。

たとえば、解説の充実を重視している下記のような問題集もあります。

高校入試「解き方」が身につく問題集 社会

↑上記PRリンクをクリックいただくと、Amazonのページに移動できます。

迷ったときには本屋で手に取ってみて確認してみましょう。

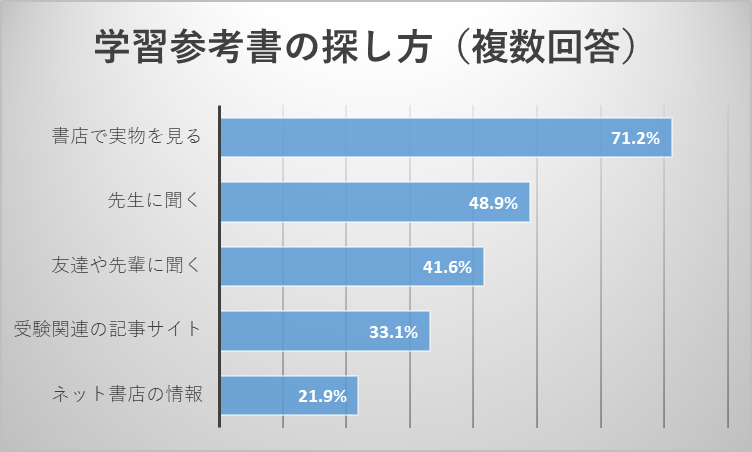

下記の画像は高校生対象の調査ですが、

参考書を選ぶときは本屋で実物を見て選ぶ人が1番多いです。

また、手に取って選ぶときには以下の3つのポイントを確認してみましょう。

- 自分が使えそうか

- 解説をみたらわかるレベルか

- 使い方を想像してみる

ほかの人にとって良いものが自分にとっても良いとは限りません。

イラストの解説のほうがわかりやすい人もいれば、

文字による解説のほうが頭に入ってくるという人もいます。

比べてみて、自分に合うものを選んでみましょう。

通信教育で勉強を効率良くする

多くの中学生は分野や単元ごとで得意・不得意が分かれます。

理科の勉強を効率良くするには、単元ごとの得意・不得意に合わせて問題のレベルを変えるのがおすすめです。

大手の通信教育なら問題の正解・不正解に応じて「解くべき問題」を提示してくれる機能があります。定期テストにも高校入試にも対応しており、難関校入試専用の講座も備えています。

月2,178円で受け放題のスタディサプリ

勉強を得意にするには「分かりやすい授業」を「何度も受けること」が近道です。

スタディサプリは高品質な授業動画に加えて10万問以上の演習問題があり、月10,780円で個別指導も受けられます。

くわしくは、スタディサプリ中学講座の特徴と効果的な活用法で紹介しています。

※下記のPRリンクから無料体験授業を申し込めます。

受講者数No. 1の進研ゼミ

やはり通信教育といえば進研ゼミです。受講者数No. 1で、昔から高校受験対策に定評があります。

高校入試情報をタイミングよく配信してくれますし、苦手克服から難関校対策まで幅広いレベルに対応しています。解説動画を学校の予習代わりに使って1日15~30分の勉強で高得点をねらうことも可能です。

くわしくは、進研ゼミ中学講座の特徴と効果的な利用法で紹介しています。

※下記のPRリンクから無料体験授業を申し込めます。

塾を活用する

定期テスト対策や高校入試対策の王道として、塾の活用を考えてみましょう。

子どもは「人からの影響」を強く受ける時期にいます。

- 勉強へのモチベーションアップ

- 学習内容の的確な提案

- 学習継続の働きかけ

- 学習環境の提供

といったメリットが塾にはあります。

時期や生徒の学習状況・志望校・学力目標に応じて必要なカリキュラムを考えても、肝心の本人が実行しなければ(実行し続けなければ)効果は薄くなります。

「人からの働きかけ」と「学習環境」によって子どもの学習行動や意識は変わります。

※関連記事:塾はいつから通う?費用は?

【下記バナーは月額27,500円で「勉強しほうだい」「質問しほうだい」のオンライン自習室・個別指導のPRです。自主的に勉強を進めたい中学生におすすめです。】

(オンライン)家庭教師を活用する

- 塾に通うほどではない

- 通える範囲内に良い塾がない

- わからないところだけピンポイントに対策したい

- プロ講師に教わりたい

こういうときは、家庭教師が便利です。特に受験直前期に家庭教師を活用する方が多くなります。

また、最近ではオンライン家庭教師の優位性がかなり際立ってきています。

普段は塾や予備校で教えている指導者がプロ家庭教師として活躍しています。オンラインなので、移動圏外に住んでいる人がちょっと空いた時間に授業をしています。

トップクラスの実績を持つプロ講師に教われば、1人であれこれ工夫するより5倍10倍早く、的確にポイントを押さえた学習ができます。

特に社会はプロと学生で指導力に大きな差が表れる科目です。「暗記科目」だと思うと興味がわきにくいかもしれませんが、プロが教えると興味を持つようになって楽しく勉強できるようになることがよくあります。

【下記リンクはプロ講師による個別指導と、LINEなどで勉強方法の指導やスケジューリングもしてくれる「みんなの塾」のPRです。月17,800円から受講できます。】

まとめ

社会は覚える量が多く、苦労している中学生は多いです。

ところが暗記方法や勉強する順番を変えると、高校入試の社会を得点源に変えられます。

※関連記事:【高校受験】社会でよく出る一問一答形式の問題(地理・歴史・公民)

※関連記事:高校受験によく出る社会の記述問題(地理・歴史・公民)

※関連記事:【高校入試社会】歴史の年号・年代の語呂合わせ

※関連記事:歴史の流れを時代別にわかりやすく解説

中3夏からの受験勉強でも短期間に実力をアップさせられる勉強方法を紹介しました。

おすすめしている問題集10種類とともに、ぜひ第一志望校合格に向けてがんばってください!

社会以外の科目の高校入試対策はこちらの記事で解説しています。

高校受験の英語対策

高校受験の数学対策

高校受験の国語対策

高校受験の理科対策

【トップ高を目指している方は下記のPRリンクからZ会を検討してみてください】

中学生のためのZ会

コメント