一部の私立中学入試と公立中高一貫校適性検査では作文が出題されます。

入試の作文は「減点されない作文を書くこと」が1番重要です。感動的な作文を書く必要はないので、基本的な「書き方」を身につけて「作文ルール」を守れば、誰でも高得点を狙えます。

そこで、作文の「書き方」と「ルール」を解説し、作文対策のおすすめ問題集を紹介します。

※関連記事:公立中高一貫校の適性検査対策におすすめの問題集

※関連記事:公立中高一貫校の適性検査対策方法と合格に必要な4つの力の伸ばし方

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学受験作文の基本的な書き方

中学入試で問われる作文の基本的な書き方の手順を紹介します。

ひとまずこの項をご覧いただければ、大きく減点されない作文を書けるようになります。

その後で表記の統一方法など、細かなルールや書き方も紹介しています。

結論から考える

作文は序論→本論→結論と分かれています。

そのうち、「結論」から考えると作文内容全体を考えやすくなります。

結論をメモする

結論が決まれば、問題用紙の余白にその内容をメモしましょう。

日本語はまず理由から述べるのが一般的ですが、作文では結論ファーストが一般的です。

「中学生になれば挑戦したいことは何ですか。」と聞かれたら、

「中学生になれば英検3級取得に挑戦したいです。」のように結論を最初に書きます。

問いと結論が合っているか確認する

結論をメモしたら、「問い」と「結論」が合っているかを確認しましょう。

「中学生になれば挑戦したいことは何ですか。」と聞かれているのに、

「中学生になるのが楽しみです。」としてしまうと、問いと結論が合っていません。大きな減点対象になります。

結論の根拠(理由)を2つ箇条書きする

問いと結論が合っていると確認できたら、つづいて「結論の根拠(理由)」を2つ書きましょう。

問題用紙の余白に箇条書きします。箇条書きというのは1行程度で書くメモのことです。

下記のように書きます。

- 「外国人と英語で話せるようになりたい」

- 「海外の映画をもとの音声のまま視聴したい」

指定字数が200字以内の場合は、結論の根拠を1つにしておきましょう。そのほうがスッキリしたわかりやすい作文になります。

根拠の具体例を1つずつ箇条書きする

根拠(理由)を箇条書きできたら、それぞれの具体例を1つずつ箇条書きしましょう。

- 「外国人と英語で話せるようになりたい」:外国人観光客に道を聞かれたが答えられず申し訳なかった

- 「海外の映画をもとの音声のまま視聴したい」:好きな海外映画を字幕版で観て、英語のリズミカルなセリフ回しが気に入った

根拠や具体例が思い浮かばなければ結論を変える

結論を決めても、根拠や具体例がパッと思い浮かばなければ、思い切って結論を変えましょう。入試には制限時間がありますから、限られた時間内に書ききることを優先します。

結論:英検3級取得に挑戦したい→テニス部のエースになりたい上記のように、書きやすい根拠や具体例が思い浮かびそうな別の結論にします。

書き出しは結論から

結論・根拠・具体例のメモができたら、いよいよ原稿用紙に書いていきます。

「中学生になれば英検3級取得に挑戦したいです。」のように結論から書いていきます。

ラストに結論をもう一度書く

根拠や具体例を書いたら、ラストにもう一度結論を書きます。

主張(結論)→根拠①→具体例①→根拠②→具体例②→結論

の順番になります。

【問い】中学生になれば挑戦したいことは何ですか。

【解答例】- 主張(結論):中学生になれば英検3級取得に挑戦したいです。理由は2つあります。

- 根拠①・具体例①:1つ目は、外国人と英語で話せるようになりたいからです。友だちと外を歩いているときに外国人観光客に道を聞かれ、英語で答えられず申し訳ない思いをしたときがありました。

- 根拠②・具体例②:2つ目は、海外の映画をもとの音声のまま視聴したいからです。好きな海外映画を字幕版で観たことがあります。英語のリズミカルなセリフ回しが気に入り、今度は字幕なしで観られるようになりたいと思っています。

- 結論:以上より、中学生になれば英検3級取得に挑戦したいです。

解答例は完結に書きましたが、それでも238字あります。この内容に「具体例はいつ頃の話か」「外国人観光客はどのような反応だったか」も書くと、300字になります。

指定字数の条件に合わせてどこまで書くか、根拠や具体例をいくつ書くかを判断します。

過去問を10年分解く

入試で作文が必要になりそうな人は、複数の志望校の過去問を10年分は解きましょう。

中学入試で出題される作文は、学校によってテーマがまちまちです。

- 「このような状況で、あなたならどうしますか?」

- 「小学校生活を振り返って、楽しかったことを書いてください。」

- 「もし何か発明するとすると、どんな製品を発明したいですか?」

など、作文の定番テーマもあれば、特定の状況で受験生(受検生)がどう考えるかを問うテーマもあります。

テーマによって作文の構成は若干変わります。ここで紹介した構成は基本の型として非常に役立ちますが、テーマに応じてカスタマイズする必要があります。

「何を聞かれてもある程度書ける」ようにするため、複数の志望校の過去問を10回分解いて練習しておきましょう。

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学受験作文で必ず守るべき書き方

入試作文には、表記統一など基本ルールがいくつかあります。

難しいルールではありませんが、基本ルールを外してしまうと大きな減点になりかねません。しっかり身につけておきましょう。

「です・ます」か「~だ・である」に統一する

文末は「です・ます」か「~だ・である」に統一して書きます。どちらに統一していいのですが、混ざっている状態がよくありません。

漢数字・算用数字どちらかに統一する

1つの作文内では、数字も漢数字・算用数字のどちらに統一します。

- 漢数字→一、二、三のように漢字で書く数字

- 算用数字→1、2、3のようなアラビア数字

統一さえしてれいば、どちらでも大丈夫です。

一人称を統一する

作文では自分のことを「私」か「僕」のどちらかに統一して書きましょう。

「俺」はダメです。

これらの表記の統一は意外と重要で、何度も何度も減点されてしまうと、結果的に大きな減点になってしまいかねません。注意しましょう。

指定字数の9割以上で書く

ほとんどの作文は「200字以内」「300字以内」など、書く字数が指定されています。

指定された字数の9割以上で書くようにしましょう。

- 200字以内→180字以上

- 300字以内→270字以上

- 300字前後→270字以上330字以内

なお、「以上」「以内」はその字数も含めます。「300字以内」なら300字もOKです。

書き言葉で書く

文章を書くときは、「書き言葉」で書きます。

書き言葉というのは、日常会話で使う言葉を「話し言葉」と呼ぶのに対して、書くときに使う言葉のことを言います。

「ネット」などの略語も原則NGです。

| 話し言葉 | 書き言葉 |

| だから | それゆえ |

| だって | なぜなら |

| お父さん・お母さん お兄ちゃん・お姉ちゃん おじいちゃん・おばあちゃん | 父・母 兄・姉 祖父・祖母 |

| やっぱり | やはり |

| たぶん | おそらく |

| とても | 非常に |

| もっと | さらに |

| いつも | 常に |

| ちゃんと | きちんと |

| AとかB | AやB |

| スマホ | スマートフォン |

原稿用紙の使い方

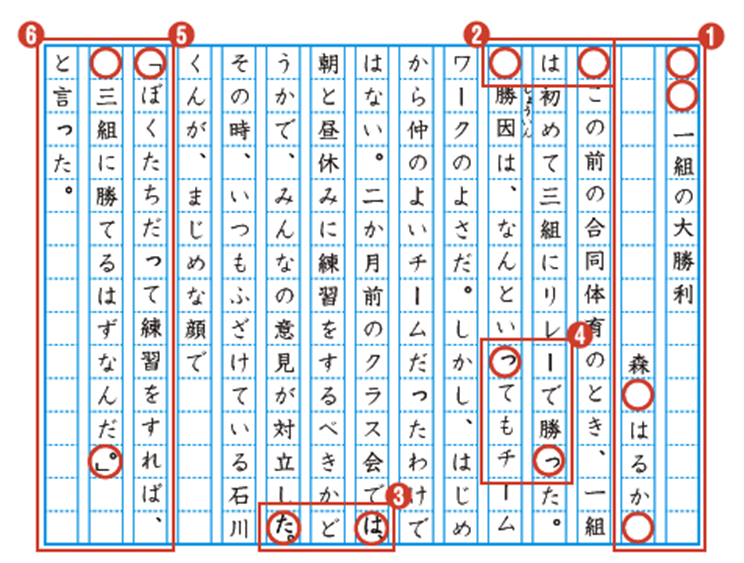

最後に、原稿用紙の使い方を紹介します。下記のZ会の画像に合わせて説明します。

①右端の行にタイトルを書く、2~3文字空けて書きだす

②2行目に自分の名前を書く、姓と名の間に1文字空ける、1番下の1文字を空ける

③3行目から本文を書く、書き出しは1文字空ける

④小さい「つ」「や」「ゆ」「よ」は1つのマス目の右上に書く

⑤各行の1番下のマス目に句読点がくるときは、最後のマス目と一緒に書く

⑥「」の書き方は新しい行に書く、終わりの句点は「」のなかに書く

読みやすい作文を書くテクニック

基本的な書き方やルールを知っておくと、大きな減点を避けられます。

さらに、「読みやすい作文を書くテクニック」をお伝えします。実践すると、採点にもプラスになりますし、受験者(受検者)側も文章を書きやすくなります。

1文を60字以内にする

句読点を含めて1文を60字以内にしましょう。原稿用紙3行以内です。

1文が長くなるときは、書きたい内容を詰め込んでしまっている可能性が高いです。1文に書く内容を1つに絞る(「1文1義主義」といいます)と、必然的に60字以内に収まります。

60字以上になるときは、どこかで文を2つに分けましょう。

1文に含まれる動詞を2つ以内にする

1文に含まれる動詞を2つ以内にしましょう。文が読みやすくなります。

動詞というのは、言い切りの形が「ウ段」で終わる品詞のことで、動作を表します。

例えば、「1文に含まれる動詞を2つ以内にしましょう。」の中にある動詞は、

「含まれる」「しましょう」

の2つです。

3つ以上動詞が含まれていると、何を言いたいのかがボヤけてしまいます。

「日曜日に母と一緒にショッピングモールに行って、お昼にお腹がすいたのでフードコートで食事をしました。」

↓

「日曜日に母と一緒にショッピングモールに行きました。お昼にお腹がすいたのでフードコートで食事をしました。」

いかがでしょうか。1つ目の文には動詞が3つあったので、シンプルに2文にわけました。ただ2文に分けただけですが、2つ目の文のほうがスッキリと読みやすいです。

1文に含まれる読点を2つ以内にする

1文に吹く前る読点(「、」)は2つ以内にしましょう。そのほうがスッキリします。

「日曜日に、母と一緒に、ショッピングモールに、行きました。」

のように3つも読点があると読みづらいです。読点は読みやすくするために打つので、打たなくても読める箇所には打たない方がいいです。

指示語・接続詞を少なくする

「それ・これ」のような指示語や、「しかし・そのため」のような接続詞は多用しないようにしましょう。1度も使ってはいけないわけではありませんが、あまり多いと意味が不明瞭になります。

「母とフードコートで食事をしました。それはとても楽しく、またそこに母と行きたいと思いました。」

↓

「母とフードコートで食事をしました。食事はとても楽しく、またフードコートに母と行きたいと思いました。」

1つ目の文でも意味はわかりますが、2つ目の文のほうがわかりやすいですね。

よい文章を書くための15か条

ここまで紹介した書き方やルールで入試の作文は十分です。

最後に、文部科学省がホームページに掲載していた「よい文章を書くための15か条」も紹介します(現在は掲載されていません)。

【よい文章を書くための15か条】

初級

「わたしは/ぼくは」をいちいち書かない。

必要のない「そして」を書かない。

文(センテンス)を短くする。

文脈から判断できる言葉や部分(不要な言葉)は削る。

文末の文体を揃える。

中級

接続詞を適切に使う。

主語と述語を照応させる。

係る言葉は受ける言葉の近くに置く。

体言止や、…や‐‐を使いすぎない。

漢字を適正に使う。漢語は交ぜ書きしない(例「じゅく語」など)。ただし、平仮名で書く言葉にまで使わない。

一つの段落では一つのことを述べる。

上級

読点は、意味と音調の両面から判断して打つ。

文末の表現を多彩にする。

書きながら読み返し、音調もよい文章にする。

語彙・語法に、読み手の注意を引くものを交える。

(注)各項目についての解説は、『気球船』平成15年(2003)1月号以降を参照

文部科学省【よい文章を書くための15か条】より引用

私立中学入試や公立中高一貫校の適性検査でこの15か条をすべて実践する必要はありません。

最初に記載したとおり、入試作文は減点方式ですから「減点されない作文を書くこと」が高得点につながります。中学入試だけでなく、高校入試も大学入試の小論文もポイントはほとんど同じです。

ただ、「減点されない文章」だけでなく「情感のこもった文章」もゆくゆく書けるようになれると、もっと良いですね。

これからたくさんの文章に触れる子どもたちですから、上記の「15か条」を知っておくと将来的に身になっていくはずです。

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

おすすめの中学受験作文問題集

受験(受検)でおすすめの作文問題集を3種類紹介します。

こちらで紹介しているのは5-6年生用のものですが、3種類ともシリーズ化されており、同シリーズで低学年から使える・4年生以降使えるものがあります。

※関連記事:公立中高一貫校の対策塾にいつから通えばいいか

『小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本』

基本編です↓

小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本

ステップアップ編です↓

小学校6年生までに必要な作文力が1冊でしっかり身につく本 ステップアップ編

出版社:かんき出版

特徴:

「これさえ読めば、作文はこわくない」と大好評!

10万部突破のロングセラーに待望の続編が登場しました。◆文章がまとまらず、伝えたいことが伝わらない

◆いつも同じような作文になってしまう

◆自分にしか書けない作文を書いてみたい!作文を「書けない理由」を一つひとつなくし、「3日間の授業で、クラス全員、一人残らずスラスラと作文を書けるようになる!」と評判になった授業を、家庭で学習できるようにギュッと凝縮したこの本。

かんき出版より引用

クイズ感覚で論理的な思考力、表現力を身につけ、読む人の心を動かす作文を書く方法を徹底解説します!

『作文力で合格! 公立中高一貫校適性検査対策問題集』

書き方基本編です↓

作文力で合格! 公立中高一貫校 適性検査対策問題集 (朝日小学生新聞の学習シリーズ)

より実践編です↓

作文力で合格! 2 公立中高一貫校適性検査対策問題集 (朝日小学生新聞の学習シリーズ)

出版社:朝日学生新聞社

シリーズ:公立中高一貫校の作文対策シリーズで、ちょっと難しく感じる人は1つ目の『作文力で合格!』からはじめておきましょう。

『作文力ドリル 作文の基本編 小学高学年用』

低学年用です↓

作文力ドリル 作文の基本編 小学低学年用

中学年用です↓

作文力ドリル 作文の基本編 小学中学年用

高学年用です↓

作文力ドリル 作文の基本編 小学高学年用

出版社:Gakken

特徴:

クイズのような楽しい問題を解いて、「思考力」「表現力」を身につけよう。書き込み式ワークで文章の組み立てのルールや発想の方法を練習できる。読書感想文や小論文、記述式問題対策も1冊でカバー。小学高学年にピッタリの問題だから効果的に学べる。

Gakkenより引用

書名で低学年・中学年・高学年と分けているのは目安です。お子様がスタートしやすいところから選んでご活用ください。

中学受験で作文対策はなぜ重要か

私立中学・公立中高一貫校ともに、最近の中学入試では作文や要約が大切です。

その理由を2つお伝えします。

安定して高得点を狙える

作文は入試・適性検査で安定して高得点を狙える問題です。

国語は得意なテーマ・苦手なテーマが人によってどうしてもあります。苦手なテーマでも読み方や答え方の基本を身につければ一定以上の点数は取れますが、やはり多少の上下があります。

※関連記事:【中学受験】国語の勉強法と入試出題傾向を解説

長文読解に比べて作文はどのテーマが出てきても、「自分の書きやすい内容」を書くようにすれば高得点を常に取れます。

作文の対策をしっかり行っておけば、第一志望校合格に大きく前進できるのです。

学校教育で思考力・表現力が重視されている

入試・適性検査で作文が出題されるのは、そもそも学校教育で思考力・表現力が重視されているからです。

文部科学省の指導要領では下記のように定められています。

第1章 総則

第1 教育課程編成の一般方針

1 (前略) 学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,児童に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくむとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際,児童の発達の段階を考慮して,児童の言語活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,児童の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。

文部科学省・学習指導要領「生きる力」より引用

(太字は記事作成者による)

大学入学共通テストもこの方針に沿って問題作成されているため、大学受験に力を入れている中高一貫校では「思考力・判断力・表現力」の高い生徒に入学してほしいと考えています。

そのため、思考力や表現力をはかりやすい作文を入試・適性検査に出題し、高得点を取れる受験生(受検生)が合格しやすいようにしています。

学年別の作文対策の仕方

では作文対策はいつからはじめればいいでしょうか。

受験(受検)する・しないに関わらず、どの小学生も低学年からはじめるほうがいいです。

とはいえ、本当にスタートできるタイミングはご家庭によっても異なります。学年ごとにおすすめの作文対策をお伝えします。

1-2年生:文章を書き写す

1-2年生の間は、良い文章や気に入っている本の一部を書き写すようにしましょう。

書写と同じで、良いお手本を真似て書くのです。手本どおりに書きなれた子は、自分で文章を書くときにも手本によく似た「良い文章」を書きやすくなります。

この方法の応用編も1つ紹介します。

それは、良い文章を3秒だけ見つめて、1文まるまる書いてみるのです。手本の一字一句をこまめに確認しながら書き写すのではなく、3秒間1度だけ見て1文を書きます。

細かいところは覚えられませんから、文の意味をもとに自分で考えて書かないといけません。

実際に書いてみたら、手本と照らし合わせます。

この作業をすると、「自分で考えて良い文章を再現できる」ようになります。

3-4年生:要約する

3-4年生になれば、良い文章を要約してみましょう。

最初は文章から部分抜粋ばかりになる子がほとんどです。抜粋の寄せ集めみたいな文章になってしまったら、接続詞を自分で考えて入れるようにしましょう。

スムーズに書けるようになってきたら、こちらも応用編に移ります。

文章をじっくり読み、それから文章を見ずに要約を書いてみます。写すのではなく考えて書くようになるので、自分の言葉に置きかえて書く練習になります。

5-6年生:本格的な作文練習スタート

5-6年生は本格的な入試作文対策の問題集や過去問を使って実践的な練習を繰り返しましょう。

低学年からじっくり作文対策に取り組んできた人は、2週間に1本程度のペースで作文を書くようにしましょう。すでに作文が得意なら小6の夏前までは月1本ペースでも大丈夫です。

逆に5-6年生から入試対策・適性検査対策をはじめる人は、最初の1-2か月に集中して作文対策をしておくことをおすすめします。

記述問題の練習にもなるので、早めに「考えるクセ」「書く力」を身につけるようにします。

基本的な書き方やルールが身につけば、あとは2週間に1本ペースの作文で大丈夫です。

低学年のうちに国語辞典を使う習慣をつける

長い文章を読むのも書くのも、豊富な語彙力が欠かせません。低学年のうちに国語辞典を使う習慣をつけるようにしましょう。

語彙が不足している子は「すごいと思いました」を繰り返してしまい、薄い作文になってしまいます。

自分が表現したい内容を的確に伝えるためにも、また論理的に考えるためにも語彙が必要です。

※関連記事:おすすめの国語辞典

※関連記事:国語辞典を使う習慣のつけかた

※関連記事:紙の辞書と電子辞書の使い分け方

大人が使う語彙を日常会話にまぜる

語彙を増やすには、日常会話に「子どもはあまり使わないが、大人なら使う語彙」を混ぜると良いです。

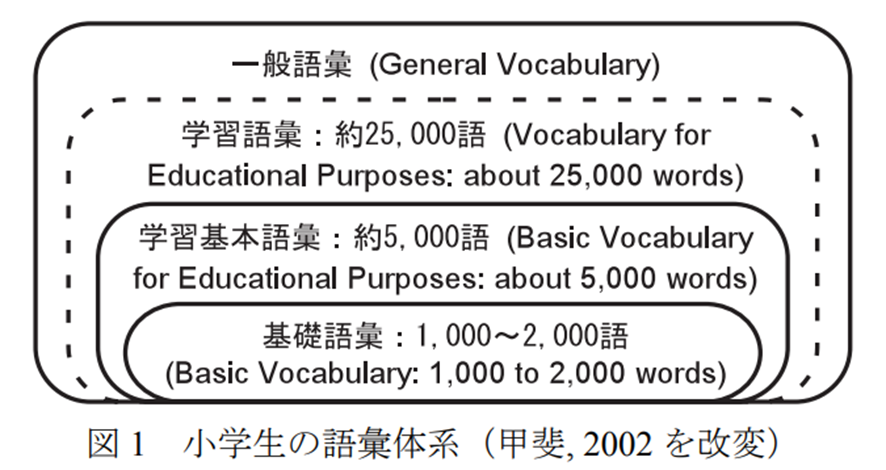

ご覧のように、日常会話で必要な語彙は限られています。

日常会話は1000-2000語もあれば用が足りますが、小学校レベルの学習でさらに5000語、受験(受検)する子については、25000語も必要です。

国語辞典を使うと語彙を豊富にできますが、やはり日常会話のほうがスムーズに語彙を増やせます。

※関連記事:中学入試によく出る漢字・熟語・慣用句・ことわざの問題

通信教育を試してみる

塾に通ってみて上手くいかなければ、通信教育を試してみるのも一つの手です。

移動時間がゼロですし、塾に比べて短時間の1回あたりの勉強が短時間に設計されています。「塾と併用」「通信教育単独」のどちらも選べます。

難関中学対策ならZ会

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ

中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。

- 視覚的に理解しやすい授業動画

- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい

- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる

- 合格実績は4,000名以上

楽しく算数の先取り学習ができるRISU

中学受験対策には算数の先取りが欠かせません。

算数の先取りをするのに便利な学習道具としてRISU算数という、「算数に特化したタブレット型の通信教育サービス」があります。

ゲームのようにステージをクリアすればするほど算数の問題を解けるようにしていくシステムです。

小学校の勉強先取りはもちろん中学受験の問題もたくさんあり、RISUの会員で四谷大塚の全国小学生学力テストやSAPIXの模試で全国1位を取っている子も出ています。

費用のシステムが分かりにくいので、その解説も含めて下記の記事で紹介しています。

まとめ

私立中学入試や公立中高一貫校の適性検査で問われる作文の書き方やルールを紹介しました。

作文は安定して高得点を狙える問題です。汎用性の高い構成を1つ身につけておいて、過去問の傾向に応じて対応できる力を養うようにしましょう。

また、低学年からじっくり対策すると無理なく作文対策ができますが、5年生や6年生になって急に受験(受検)をするようになった場合は時間との戦いになります。

※関連記事:5年生から中学受験:巻き返すための勉強方法

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント