「お父さん、お母さん、私立の中学校に行きたい」

と小学校5年生の子どもが急に言い出した。

焦ってしまいますよね。

「今から間に合うの?周りはもっと前に塾に行きだしていたはず…。」

でも、わが子のキラキラした目を見たら、全力で応援してあげたい。

大丈夫です!入試まで時間はまだあります。

ほかの子とスタート時期が違うなら、同じゴールを目指してわが子には違うレーンを走らせてあげましょう。

そこで今回の記事では、5年生から急に中学受験をすることになったときの対策方法を紹介します。

※関連記事:中学受験するかどうか迷っている親御さん必見!判断基準と最適な決断のタイミング

【参考】

ベネッセ教育情報サイト

5年生から中学受験の勉強をはじめて間に合うのか?

小5になってから急に子どもが「中学受験をしてみたい」と言い出すことがよくあります。

ですが、受験対策は2-3年生からはじめる家庭も多く、果たして5年生から間に合うのか!?という疑問が起こると思います。

中学受験生は4年生までの塾スタートが多い

中学受験をする家庭の多くは4年生までに塾通いをはじめています。

学研の調査では、塾に通いはじめた時期は下記の表のとおりだったそうです。

| 学年 | 割合 |

| 小2まで | 12% |

| 小3 | 20% |

| 小4 | 26% |

| 小5 | 15% |

| 小6 | 10% |

| 通ってない | 17% |

2人に1人は4年生までで塾に通いはじめています。

出遅れを取り戻す勉強の仕方が必要

ほかの受験生の多くがすでに1年以上勉強しているわけですから、勉強をスタートさせた時点でこの差はとても大きいです。

ですが、勉強の仕方を工夫すれば出遅れを取り戻すのはある程度可能です。

対策次第では5年生からでも中学受験に間に合う

結論から申し上げると、やり方次第では小5から中学受験対策でも間に合います。ただし、条件がいくつかあります。

受験に間に合わせるのに必要な条件

いくつかの条件を満たすようにすれば、受験に間に合わせることも可能になります。

自主的な勉強姿勢

1つ目の条件は「自主性」です。以下の3つがそろっている子は5年生からの中学受験でもかなり巻き返せます。

周囲がいくらサポートを充実させても、結局勉強するのは本人です。

肝心の子ども自身が依存心の強い子だと、「言われたことしか勉強しない」という受け身の姿勢になってしまいます。

また、その日の気分で勉強をしたりしなかったりだと、どれほどポテンシャルの高い子も実力が安定せず、入試当日に力を発揮しきれないことが多いです。

志望校選びを慎重にする

志望校の難易度や入試の出題傾向の分析も重要な条件です。

上記のような状況だと、「その子の良さ」を活かしづらいため、むずかしい状況と言えるでしょう。

中学校を「ネームバリュー」だけで選ばずに、通学時間・校風(教育方針)・入試問題の出題傾向などを分析して選ぶようにしましょう。

計画的に勉強する

3つ目の条件は「計画的な勉強」です。

5年生からの受験勉強だと、どうしてもほかの子に比べてスタート時点で不利です。そのため、いかに効率の良い勉強をして追いつき・追い越すかが重要です。

5年生以降、中学受験生は平日1日2-3時間、休日なら5時間以上の勉強が当たり前です。それ以上に勉強しようとしても、1日24時間と限られておりなかなか難しいです。

そこで、勉強の量は十分確保しつつ、勉強の計画を立てて勉強の質を高めるようにしましょう。

子どものモチベーションを維持する

4つ目は「子どものモチベーション維持」です。

5年生から勉強をはじめると、ほかの受験生を見て「もっと勉強させなきゃ!」と周りの大人のほうが焦ってしまいます。ですが、子どもはすぐにフルパワーでがんばれるわけではありません。

1日1時間から勉強をはじめ、段階的に時間を伸ばしていく。定期的にリラックスする日をつくるなどして、子どものモチベーションが下がってしまわないように気を付けてあげましょう。

中学受験塾のカリキュラム

中学受験対策をはじめるにあたって、中学受験の専門塾では、どのような受験対策のカリキュラムを組んでいるか把握しておきましょう。

塾に通われる場合はもちろん、自宅学習や家庭教師で受験対策をされる場合の進捗目安にもなります。

※関連記事:【中学受験】小学生の家庭教師はいつからがいい?学年ごとのおすすめの利用目的を解説します!

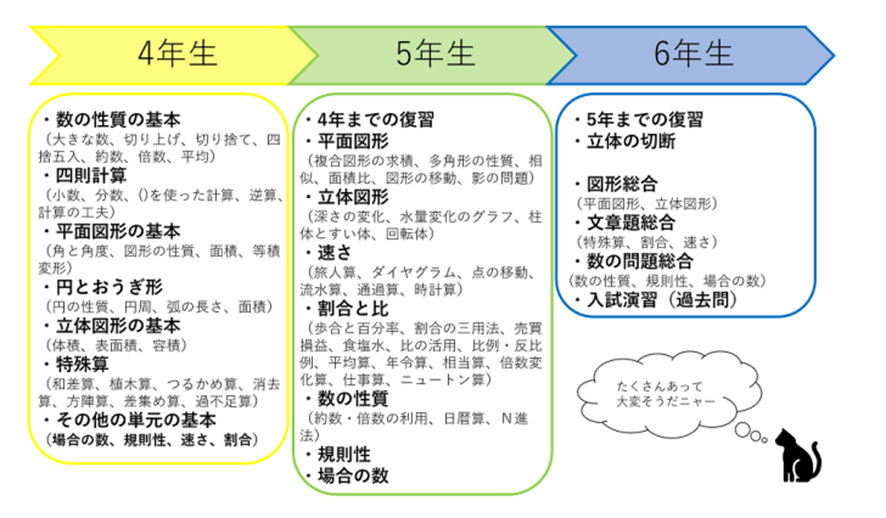

4年生からの一般的なカリキュラム内容

まず、一番時間のかかる算数のカリキュラムをみてみましょう。

下記の画像をご覧ください。大手中学受験塾の算数のカリキュラムを図にしたものです。

この図をみながら、4-6年生までの一般的な学習スケジュールをお伝えします。

4年生までで受験勉強の基礎が終わる

算数や国語といった主要教科は4年生まででひととおりの基礎を習い終わります。

科目別に大手塾の一般的なカリキュラムをお伝えします。

算数の学習内容

算数は4年生までで受験勉強の基礎を終えます。「基礎」といっても簡単な問題ではなく、すでに小学校で出てくる問題のレベルを超えています。

例えば、下記のような問題が出てきます。

「100m走をしたところ、めぐみさんは15.3秒で走り、よしこさんは17秒で走りました。めぐみさんがゴールしたとき、よしこさんはゴールの何m手前にいましたか。」

ひととおりの公式を覚えて使えるようにしておくとともに、受験算数ならではの考え方をできるようにしていきます。

この例では、めぐみさんがゴールしたときによしこさんも15.3秒走ったことになります。

よしこさんは15.3秒で100mのうちどこまで走り終えているか。

17秒で走り終えるということは、15.3秒ならその9割(15.3÷17=0.9)です。

つまり「100mの9割=90m」を走り終えていることがわかります。ですから、残りは10mになります。

必要な知識をひととおりインプットしたうえで、こうした「考え方」の「基礎」を身につけるのが4年生のカリキュラムです。

国語の学習内容

4年生では知識のインプットが中心です。漢字・語句・文法の知識を4年生終わりまでに半分以上インプットしています。

読解は幅広いテーマを読み慣れるようにします。読解テクニックはまだあまり使わず、なじみのないテーマでも抵抗なく読めるようにすることを優先します。

理科・社会の学習内容

小学校内容をひととおり勉強します。まだ中学受験内容には踏み込みません。

社会をまだ勉強しない塾も多く、理科をまずひととおり勉強しているところが多いです。

5年生で受験レベルを学習する

5年生ではいよいよ本格的な中学受験対策に入ります。

算数の学習内容

単元別に受験レベルの問題演習をひととおり行います。入試頻出問題も一部練習します。

割合・比・速さ・図形といった受験算数の重要単元を苦手にする子と得意にしている子で差が大きく開いていきます。

※関連記事:重要単元の勉強方法を以下の記事で解説しています。

割合の勉強方法・比の勉強方法

速さの勉強方法・図形の勉強方法

5年生から塾に入った場合、ここで子どもたちが衝撃を受けます。見たことのない問題を、聞いたことのない解き方で解説されます。

しかもクラスメートは「ふむ、ふむ」と理解できているような反応をしています。

一気に自信を失ってしまう子もいます。塾の先生も心配して自習などで手を貸したり、声かけをしてくれたりしますので、遠慮なく相談してみてください。

国語の学習内容

国語は5年生までで知識のインプットをひととおり終えます。

長文読解は難易度がグンとあがり、小学生の語彙力を大きく越える文章も出てきます。語彙力の豊富な子と乏しい子で読解力に大きな差がついてきます。

※関連記事:【中学受験】小学生向けの語彙力向上ドリル・国語辞典

※関連記事:【中学受験】国語辞典を使って国語の読解力を大きく伸ばす方法

理科・社会の学習内容

理科はかなりハイレベルな内容に入り、社会も授業をスタートしている塾が大半です。

6年生の夏前までに入試レベルまでの内容をひととおり学習します。

てこやバネなど、苦手単元がはっきりクローズアップされだす時期です。

※関連記事:【中学受験】理科の出題傾向から分析した勉強方法:暗記の仕方・計算問題の解き方

※関連記事:中学入試の社会で20点アップする勉強方法

6年生で本格的な入試対策をする

6年生になれば本格的な入試対策をはじめます。ポイントは「一気に仕上げること」です。

塾では数年かけて受験対策をします。それが合う子もいれば、合わない子もいます。合わない子には、「長期間の勉強に疲れてしまっている」という特徴がみられます。勉強が嫌になってしまって普段の勉強をダラダラとしてしまい、実力がつかない・実力を発揮できない状態になっています。

受験で合格を取るには、そうした「実力を発揮できないでいる子」に勝てばいいのです。

そのために、「短期集中で実力を一気に高める」ようにします。

算数の学習内容

入試頻出問題の対策と過去問対策を行います。受験生の間違いやすい問題や、難関中学を合格するには「正解しておきたい(=ライバルに差をつける問題)」を中心に勉強します。

入試では複数の単元を融合した問題が出てきます。5年生までの単元別の演習より一段とむずかしくなるため、さらに得意・不得意の差が開きます。

国語の学習内容

入試レベルの知識問題・読解問題・記述問題ばかり扱います。

語彙は高1~高2の平均レベルが必要です。

最近の入試では記述問題が多く出題されます。この傾向に合わせて塾でも記述問題にかなり力を入れます。

対策問題の難易度がかなりたかく、塾の模試で20点満点で3-4点になることも珍しくなく、記述問題をあきらめてしまう子もたくさんいます。

ですが、記述問題は国語の点数に大きく関わりますし、継続的に取り組めば克服できます。記述問題の答え方を身につけておくだけでも5-10点はすぐに上げられます。

※関連記事:国語の記述勉強法

※関連記事:国語の記述力をたかめる問題集

理科・社会の学習内容

理科・社会も思考力問題や記述問題を多く扱います。入試頻出で、なおかつライバルに差がつくもの中心です。

この時点で抜け・もれもきっちり補います。

※関連記事:理科のおすすめ問題集

※関連記事:社会のおすすめ問題集

「覚えれば点を取れるもの」は100%覚えておき、

「理解して書けるようになっておくべきもの」は1つでも多く書けるようにしておきましょう。

※関連記事:【中学受験】理科の便利な覚え方・語呂合わせの一覧:ロゼット、冬越し、子葉、単性花、昆虫など

※関連記事:歴史の年号語呂合わせ一覧

5年生からでも受験に間に合う勉強法

前章では算・国・理・社の4-6年生の塾のカリキュラムをお伝えしました。

5年生から受験勉強をはじめる子は、上記のカリキュラムどおりに勉強をすすめても上手くいかないことが多いです。進み方に個人差が大きいうえに、ほかの生徒の2倍3倍の勉強量が必要だからです。

そこで、ここからは「5年生から受験勉強をはじめた人に特におすすめの合格する方法」をお伝えします。

理科や社会の入試配点の高い中学を受験する

志望校を選ぶ際には、理科や社会の入試配点の高い中学校を選ぶようにしましょう。

入試は4教科(算・国・理・社)が一般的です。関西圏では3教科(算・国・理)も多いです。

中学校によって配点はバラバラで、

4教科すべて同じ配点の「均等配点」と、

算・国の配点が高い「傾斜配点」にわかれます。

大体下記の表のようになります。

| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |

| 均等配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |

| 算・国重視 | 150点 | 150点 | 100点 | 100点 |

| 算・国偏重 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 |

算・国はやはり配点が高いですが、理科や社会も決して小さくありません。

特に、均等配点の中学では理科や社会が算数と同じ配点なのです。

「中学受験は算数次第」と言われますが、均等配点の場合、算数と理科/算数と社会の重みは同じになります。

志望校が完全に固まっている場合は別として、「検討中」の場合はぜひ均等配点の中学にしぼってみてください。

塾の子が算数の勉強に四苦八苦している間に理科や社会を伸ばして逆転することも可能です。

中学受験の合格最低点は大体6割

どの中学も入試の合格ラインは大体6割程度です。下記の表をご覧ください。

全国の有名中学の合格点を抜粋しました。どこも5-6割が合格最低点です。

| 満点 | 合格最低点 | |

| 麻生中学 | 200点 | 106点 |

| 神戸海星女子学院中学 | 360点 | 203.1点 |

| 清風南海中学 | 400点 | 251.25点 |

| ラ・サール中学 | 300点 | 176点 |

7割取らないと合格できない開成中学などもありますが、

多くの中学では6割を合格ラインと考えておいてください。

入試の算数で高得点をねらわない

よほど算数が得意でない限り、中学入試の算数では高得点をねらいにいかないほうが良策です。

前述のように、合格ラインは6割です。といっても、全教科6割ずつの得点が必要なわけではありません。得意教科で7-8割を目指し、苦手教科は4-5割でも十分です。

中学入試の算数は点数を伸ばすのに時間のかかる教科ですから、特別な場合を除いて5割でも十分です。

実際、算数が苦手でも第一志望校に合格している子は毎年たくさんいます。

算数は基本問題の取りこぼしを減らす

算数については、応用問題は「時間があれば解く」ぐらいにしておき、むしろ基本問題(大問1や各大問の1つ目の小問)で全問正解を目指しましょう。取りこぼしが減れば、必然的に算数で5割くらいは取れるようになります。

計算ミスをしない

中学入試の算数では「計算ミス」が本当に痛いです。解き方が分かった問題こそ、「確実に正解を取る」ように日ごろの勉強で意識しましょう。

※関連記事:受験算数の伸ばし方

理科と社会を得意にする

5年生から始めるときには、理科や社会を得意にしておきましょう。

5年生からの受験勉強だと算数の学習が受験に間に合わず、算数の点数は伸び悩みます。ですが、理科や社会で算数1教科分は十分にカバーできます。

前掲の配点の表をご覧ください。理科や社会を得意にすれば、算数のビハインドをカバーしてお釣りがきます。

算数の先取り学習・受験勉強と並行してすぐに理科・社会の勉強も始めていきましょう。

※関連記事:【中学受験】理科・社会のおすすめ問題集:理社を得意にして合格を勝ち取る戦略的な勉強方法

※関連記事:【中学受験社会】よく出る問題の一問一答

※関連記事:【中学受験】歴史の流れを解説:歴史の覚え方と勉強方法

※関連記事:【中学受験理科】よく出る問題の一問一答

※関連記事:【中学受験】理科の便利な覚え方と語呂合わせの一覧

国語の読解テクニックを磨く

国語については、読解テクニックや解答テクニックをみがいて点数を取りにいきましょう。

本文中の指示語や接続語の活用の仕方、記述問題の解答の仕方など、使えると正解しやすくなるテクニックはいくつもあります。やはり読解問題で点数を取っておきたいところです。

下記のような問題集が中学受験国語で定番です。

<中学入試>国語の読解は「答え探しの技(ワザ)」で勝つ! 国語を味方の教科にして受験を制覇しよう!

中学受験国語 文章読解の鉄則 増補改訂版 (YELL books)

※関連記事:【中学受験】国語の長文問題集10選

※関連記事:【中学受験】国語の長文読解を短期間で伸ばす勉強法を3つ紹介!偏差値30→60へ!

ただし、国語の読解力は漢字と語彙が不可欠です。漢字・語彙が足りない子はどうしても入試レベルの国語長文を読みづらいです。

以下の記事で、語彙力の上げ方をくわしく紹介しています。

中学受験をする子どもの語彙力を伸ばす方法:語彙力の高い子は普段どう過ごしているか

子どもにおすすめの無料国語辞典アプリ

【中学受験】小学生向けの語彙力向上ドリル・国語辞典:選び方と親子でできる言葉の練習法を紹介

5年生からはじめて中学受験に間に合う学習スケジュール

5年生の1月までに算数の先取りをする

5年生の1月まで(入試まで残り1年)には、小学校の先取り学習を終わらせましょう。中学受験の勉強をひととおりするのに、どうしても1年間は必要だからです。

先取り学習では問題集を完璧に解けなくても大丈夫です。分数の計算の仕方、公約数・公倍数、割合、速さ、面積の求め方などがひととおり解ければ十分です。

比や割合、速さの解き方については以下の記事でくわしく解説しています。

※関連記事:【中学受験算数】よく出る割合の問題と解説

※関連記事:【中学受験算数】よく出る比の問題

※関連記事:【中学受験算数】よく出る速さの問題

小6の夏終わりまでに標準問題を1周する

5年生から受験勉強をはじめて、6年生の夏終わりまでには受験問題集などの「標準問題」は1周しておきましょう。

この時点ではまだ「差がつく問題!」のような問題には手を出さなくても大丈夫です。

ひとまず、夏終わりまでにひととおりのカリキュラムを終えられるようにしておけば十分です。

小6の秋からは苦手単元の復習に時間をかける

急いで学習していますから抜け・もれは多いでしょうし、苦手単元もほかの受験生よりたくさんあるはずです。小6の秋からは苦手単元にしっかり時間を使って、苦手を克服しておきましょう。

この時点からは、「暗記もれ」がないようにしっかり勉強しておく必要があります。ただし、「難問」にはやはり手を出さなくて大丈夫です。

ポイントは以下の3点です。

※関連記事:理科の一問一答

※関連記事:中学入試理科の語呂合わせ一覧

※関連記事:社会の一問一答

※関連記事:社会によく出る年号・年代の語呂合わせ

小6の12月から毎週1回過去問を解く

小6の12月からは、毎週1回は過去問を解きましょう。一度解いた問題も繰り返し解き、結果的に答えや解法を覚えてしまうくらいまで繰り返します。

過去問と同じ問題は入試で出てこないでしょうが、よく似た問題や、同じポイント・用語・解法を使う問題は出てきます。

結果的に答えを覚えるくらい繰り返しておくと、入試でいざというときにスルスルと解けるようになります。

通信教育を試してみる

塾の通常のカリキュラムでは間に合わない場合、通信教育を試してみるのも一つの手です。

移動時間がゼロですし、できる分野はどんどん進め、苦手な分野はじっくり進められます。「塾と併用」「通信教育単独」のどちらも選べます。

難関中学対策ならZ会

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ

中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。

- 視覚的に理解しやすい授業動画

- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい

- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる

- 合格実績は4,000名以上

※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法

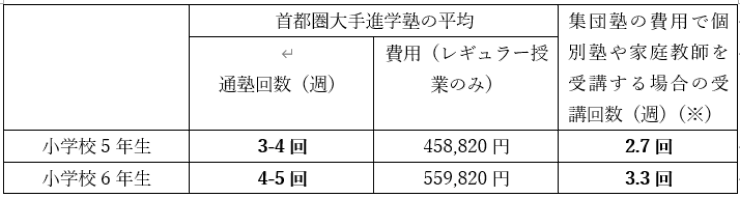

個別塾・家庭教師で対策をする

集団塾ではなく、個別塾や家庭教師で対策をされる方もいます。

5年生からのスタートだと、どうしても集団塾のカリキュラムは合いません。

そこで、個別に学習内容を組み立てられる個別指導が役立ちます。

自学習を大切にする

個別塾や家庭教師で中学受験をするなら、自学習がより重要になります。

下記の表をご覧ください。首都圏の大手進学塾の平均費用をもとに、同じ費用で個別塾や家庭教師を受講する場合の1週間の受講回数を計算しています。

集団塾と比較すると、個別塾や家庭教師は1回あたりの授業料がたかくなります。

そのため、同じ費用だと1週間の受講回数は1回程度少なくなります。授業が少ない分、家にいる日数が毎週1日多くなるのです。

この「浮いた時間」で復習を多めにしたり、理科や社会の暗記をがんばりましょう。

集団塾と併用なら負担増に注意

集団塾に通いながら個別塾や家庭教師を併用されるケースもよくあります。

そういう場合は、子どもの学習量が多くなりすぎないように気をつけましょう。

集団塾の授業・宿題に、個別塾や家庭教師の授業・宿題をそのままプラスすると、自分の勉強時間を持てなくなる恐れがあります。

宿題を終わらせるので必死になってしまい、復習がむずかしくなります。

個別塾や家庭教師の授業では、集団塾の宿題でわからない問題の解説やフォローをしてもらうようにしましょう。これなら、子どもの負担を増やさずに「できない」を「わかる」「できる」に変えられます。

※関連記事:【中学受験】個別指導塾併用のメリット

5年生からの中学受験生に親ができるサポート4つ

「中学受験は親の受験」と言われます。勉強するのも受験するのも子どもですが、保護者の方のサポート次第で子どもは大きく変わります。

※どれだけ変わるかは運次第なところもあるので、お子様が思うようにならないときもよくあります

保護者の方だからこそできる受験生のサポート方法を4つお伝えします。

体調管理をする

1つ目は体調管理です。

栄養バランスの整った食事と、十分な睡眠です。

疲労回復・やる気をアップさせる食事

タンパク質とビタミンBを補給します。下記のような食事にタンパク質やビタミンBが豊富に含まれています。

- カツオやマグロなどの赤身の魚

- バナナ

- 玄米ごはん

- 卵

- 納豆

- チーズ

- ヨーグルト

22時には寝かせる

勉強量が多くなってくると、どうしても夜遅くまで勉強が終わらなくなります。

勉強が終わっていなくても22時には寝るよう促しましょう。

小学生は9-11時間の睡眠が必要と言われています(東洋経済オンラインより)。

1日1時間の睡眠不足が2週間つづくと、泥酔状態と同じくらい頭が働かなくなることがわかっています(睡眠専科より)。

泥酔状態で長時間勉強するよりも、フレッシュな状態で勉強するほうが長期的には学習効果があがります。

モチベーションをアップさせる

子どもが受験問題集を解いたり、塾から帰ってきたとき、落ち込んでいることがあります。

5年生からの受験勉強だと、2-3年生で勉強をはじめた子にくらべて勉強量を多くせざるを得ません。

「4年生のカリキュラム」

「5年生のカリキュラム」

の2つをこなさないといけません。本当に大変です。

塾だと同学年のクラスメートが1-2年かけて中学受験生としての心構えや生活スタイルを身につけていますが、勉強をはじめたばかりの子はまだ「中学受験生初心者」です。

心構えも生活スタイルもまだまだこれからです。

間違えた問題のやり直しも、ほかの子は当たり前にしますが、自分にとっては当たり前ではありません。慣れるのに時間がかかります。

「自分には受験ムリなのかな…」と弱気になったり諦めそうになるときもあります。

そういうときにはぜひ励ましてあげてください。諦めずに目の前の勉強に一生懸命取り組めば、急激に伸びてくる時がやってきます。それまで「手を止めないこと」が肝心です。

モチベーションのコントロールがとても大切な時期です。

過去問傾向や配点から受験校を決める

お子様の実力を最大限活かせる入試方式の中学校を探しましょう。

5年生から受験勉強をはじめると、算数がなかなか伸びてくれません。

そのビハインドを補うため、

- 算数の標準レベルの問題で得点を稼ぐ

- 理科と社会を得意にする

という2つの学習方針を紹介しました。

この方針を活かせる中学校を志望校に選ぶと、入試を有利に運べます。

※関連記事:【中学受験】志望校はいつまでに・どうやって決める?

具体的には、下記の中学校がおすすめです。

- 算数の合格最低点/合格者平均点が7割くらいの中学校

- 4教科均等配点の中学校

気になる中学校があればその学校のHPをみて、合格最低点/合格者平均点の資料を公表していないか探します。

満点が100点で合格最低点が65点以上だったら、狙う価値ありです。

特に均等配点の中学校は候補に入れておきましょう。

100点ずつの均等配点で合格ラインが250/400点の中学校だと、

算数が40点で国語が50点だったとしても、

理科・社会が80点ずつなら合格します。

算数4割、国語5割で合格なら、第一志望校合格は決して夢物語ではありません。

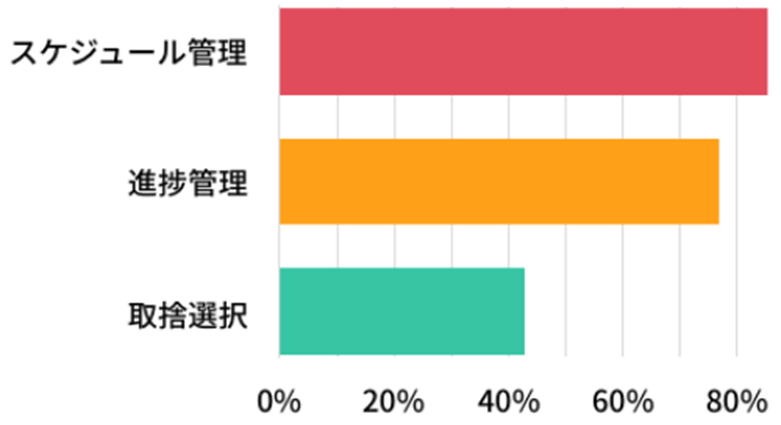

学習の「穴」の発見・対応をする

急いで勉強しますから、どうしても「穴=弱点」が多々うまれます。

むずかしい問題を1問でも多く正解しようと勉強するより、

穴をふさぐほうが早くて確実に得点アップにつながります。

子どもは自分で弱点を認識していても、目の前の問題が気になってしまって復習になかなか手を出せません。

ですから、保護者の方が穴をみつけてあげて、復習させるようにしましょう。

タブレット教材を使えばAIが自動的に「穴」をみつけて問題を表示してくれるので抜け・もれをなくしやすいです。

下記のグラフにみられるように、

子どもの中学受験を経験した保護者の方の多くは、「スケジュール管理」と「進捗管理」に大きく関わるようにされています。

「いつ・何の勉強をするか」「今どこまで終わっているか」を子どもに代わって管理してあげます。

※関連記事:【中学受験】勉強のスケジュール作成と管理方法

総合問題を解かせると「穴」を発見しやすいです。間違いが多い大問がその子の弱点単元です。

また、弱点補強には市販教材も便利です。

単元別・レベル別にまとまっているので、苦手の程度に応じてちょっとむずかしい問題集を使ったり、やさしめの問題集を使ったりと使い分けがしやすいです。

※関連記事:算数・国語の問題集を下記の記事で紹介しています。

5年生用の算数問題集・6年生用の算数問題集

5年生用の国語問題集・6年生用の国語問題集

子どもの集中力を高める工夫をする

時間が限られるなかで効果を出せるかどうかは、「勉強の集中力」次第でもあります。

ダラダラと勉強すると何時間勉強してもあまり成果は出せません。

中学受験の問題集は分厚いものが多く、ノートに解答するたびにパタパタと閉じてしまって気が散ってしまうものもあります。

家の近くの電車や車の音が気になってしまう子や、家のなかが逆に静かすぎて気になってしまうという子もいます。

その子にとってできるだけ集中しやすい環境を整えてあげたいものですね。

※関連記事:勉強の集中力を高める方法とおすすめアイテム

5年生から中学受験をはじめたSくんの成功事例

Sくんは、それまで中学受験を予定していなかったものの、友だちが私立中学を目指していることを知り、「自分も挑戦したい」という気持ちが芽生え、受験を決意しました。

短期間でしっかりと準備を進め、合格を勝ち取るために取った具体的な対策について紹介します。

対策内容

慎重な志望校選び

志望校を選ぶ際、Sくんやご家族と一緒に慎重に検討しました。

入試算数の勉強にどうしても時間がかかるため、Sくんにとって負担が少ないように、算数の入試問題が難しすぎず、理科や社会の配点が高い学校を選びました。

この選択が、短期間での合格の可能性を高める重要な一歩となりました。

学習習慣の形成

受験勉強のスタート時点では、毎日学習する習慣がなかったため、まずは「毎日勉強する」という約束をしました。

最初は1日30分から始め、無理なく徐々に勉強時間を増やすことで、安定した学習習慣が身につきました。

計画的な受験勉強

Sくんの学習計画は、5年生の1月までに小学校の算数の先取り学習を終えることから始まりました。6年生の2月以降は、標準的な中学受験レベルの問題を中心に演習を行い、毎日しっかりと前日の復習を実施しました。

この計画的な学習が基礎力を固め、応用力を高める結果につながりました。

リフレッシュ日の確保

勉強に集中する一方で、月に1~2回は家族や友だちと遊びに行く時間を設けました。特に、1か月前から休日のスケジュールを決めて勉強と遊びのバランスをとることで、モチベーションを維持しました。

ポジティブな励まし

模試の結果が良くない時や、以前に解けた問題を間違えた時も、家族は「絶対大丈夫」と励まし続けました。結果が出ない時期にも前向きな言葉をかけることで、Sくんは自信を失わずに努力を継続することができました。

効果と結果

6年生の10月までは志望校の判定がE判定のままでしたが、11月から急激に成績が上昇し、合格判定も上向きました。

この成功は、Sくんの粘り強い努力と周囲の支え、計画的な学習の結果といえます。

子どもが本気になるまで周囲は我慢が必要

5年生になってから子どもが中学受験を言い出したら、

最初にぜひ意識しておいたほうがいいことがあります。

それは、「子どもの本気」と「親の本気」はイメージがまったく違うということです。

親は大人ですから、受験勉強を本気でするというと、どれほど今の生活を変えるかイメージがわきます。しかし子どもにとっては初めての受験です。

子どもが本気になるまで親はかなり我慢が必要です。

親子の受験勉強へのイメージのギャップ

親・子それぞれが描くイメージは下記のような表になっていることが多いです。

| 親が描く中学受験の生活 | 子どもが描く中学受験の生活 | |

| 友だちと遊んでいるヒマないでしょ。 | 友だち関係 | 友だちと遊びに行っても、いつもより30分くらい早く帰ろうかな。 |

| 習い事もやめないといけないかも。 | 習い事 | 習い事?もちろんつづける。あまり楽しくない習い事くらいはやめてもいい。 |

| 家に帰ったらテレビもゲームもなく、わき目もふらずに毎日勉強する。 | テレビやゲーム | テレビやゲームは大切な時間。減らすなんて考えたこともない! |

| 塾に通いだしたら、宿題以外に自分でも勉強する。 | 自主学習 | 塾に通ったら、宿題はがんばる!それ以外の勉強?なにそれ?? |

中学受験の勉強をはじめたら、このイメージのズレで親子の間にバトルが発生しがちです。

親からすると「この子は全然本気じゃない」とイライラがつのり、

子どもからすると「自分なりにがんばってるのに親は認めてくれない」とやはりイライラします。

こうしたズレがあるだろうと事前に想像しておき、ゆっくり受験勉強をスタートしていくのが望ましいです。

まとめ

いかがでしょうか。5年生でわが子が中学受験を急に言い出すとビックリしますが、まだまだ入試に間に合う時期です。

標準的な学習スケジュールを参考に、お子様の学習状況にあわせて対策するようにしましょう。

多くの受験生とはことなるスケジュールで勉強することになります。この状況を活かした学習方針と志望校選びで、ぜひ志望校合格を勝ち取りましょう!

また、「万が一」の場合の注意点をこちらの記事でお伝えしています。

※関連記事:中学受験でまさかの全落ち!?子どもはどうなる?そのとき親はどうすればいい?

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント