高校入試の理科でよく出る問題を一問一答形式にまとめました。

- 生物・地学・物理・化学の分野別

- 各分野で単元別

にわけています。合計280題です。

理科は高校入試でぜひ得点源にしたい教科です。暗記がとても大切な一歩になります。

コツコツとがんばっていきましょう!

高校入試 理科の出題傾向とは?

高校入試の理科では、基礎的な知識を問う問題から応用力を試す問題まで幅広く出題されます。過去の出題傾向を把握することで、重要な単元や解くべき問題のタイプが明確になり、効率的な学習が可能になります。

本セクションでは、過去の出題傾向の分析と、よく出題される単元について詳しく解説します。

過去の出題傾向を分析

高校入試の理科は、各都道府県や学校によって問題形式が異なりますが、多くの場合、基本問題と応用問題がバランスよく組み合わされています。特に、

- 記述問題や計算問題の割合が増加傾向にあります。

- 基礎的な暗記問題(例:生物の分類や化学式)は引き続き重要視されています。

- 複数の単元を横断する融合問題も頻出です。

例えば、物理の「運動とエネルギー」と化学の「酸とアルカリ」が組み合わされた問題や、生物の「生態系」と地学の「環境問題」が関連付けられた問題などが挙げられます。

これらの問題は、単なる知識だけではなく、理解力や思考力を必要とします。

また、入試問題の多くで、実験や観察に基づく考察問題が含まれるため、過去問を解きながら実験データの読み取りやグラフ作成の練習をすることが重要です。

よく出る単元(例:物理、化学、生物、地学)

高校入試理科の問題は、以下の4つの単元に分かれます。それぞれの単元で頻出するテーマを確認しておきましょう。

- 物理

「運動とエネルギー」や「電気」が最もよく出題されます。特に、力のつり合いや運動の法則を利用した計算問題、電流・電圧・抵抗の関係を問う問題が重要です。また、電力消費やエネルギー変換を考える実生活に関連する問題も増加しています。 - 化学

「物質の性質と変化」が頻出です。化学式の書き方や、化学反応式を用いた計算問題が定番です。また、酸とアルカリの反応や物質の状態変化に関する実験問題が出題されやすい傾向にあります。 - 生物

「人体の構造と働き」や「植物の生理」が重要です。例えば、心臓や肺などの器官の働き、光合成や蒸散に関する実験データを読み取る問題が多く見られます。生態系や環境問題に関連した記述問題も頻繁に出題されています。 - 地学

「天体の運動」や「地層と化石」が頻出テーマです。特に、月や太陽の動き、星座に関する問題が基本問題として出題されやすいです。また、地震や火山に関する問題では、実際の地震波形や地図を使った問題も目立ちます。

これらの単元の基本知識を押さえた上で、融合問題や応用問題に挑戦することで、得点力が向上します。

まとめ

- 高校入試理科では、基礎知識と応用力を問う問題がバランスよく出題される。

- 過去の出題傾向から、記述問題や実験・観察問題の対策が重要。

- よく出る単元は次の4つ:

- 物理(運動とエネルギー、電気)

- 化学(物質の性質と変化、化学反応式)

- 生物(人体の構造、植物の生理)

- 地学(天体の運動、地層と化石)

これらの内容をしっかり押さえ、過去問を解くことで効率的な学習ができます。

高校入試理科:生物分野の一問一答

まず、生物分野(動物、植物、ヒトの身体など)の一問一答を紹介します。単元ごとに載せています。

「生物の観察」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)ルーペでの観察でピントを合わせるとき、「観察するもの」と「自分の顔」のどちらを動かせばいいか。 | |

| (2)双眼実体顕微鏡での観察で、観察するものの見える向きは「実物と同じ向き」か、「実物と逆の向き」か。 | |

| (3)双眼実体顕微鏡での観察で、両目でのぞきながらピントを合わせるには何を動かして調節するか。 | |

| (4) 双眼実体顕微鏡での観察で、右目でのぞきながらピントを合わせるには何を回して調節するか。 | |

| (5)顕微鏡での観察は、はじめは高倍率か低倍率か。 | |

| (6)顕微鏡の倍率を高くすると、見える範囲はどうなるか。 | |

| (7)接眼レンズの倍率が10倍で対物レンズの倍率が5倍のとき、 顕微鏡の倍率は何倍になるか。 | |

| (8)顕微鏡のピントは接眼レンズをのぞきながら合わせる。 このとき、プレパラートと対物レンズの間をどう動かせばいいか。 | |

| (9)顕微鏡の倍率を高くするには、どの部分を回せばいいか。 | |

| (10)身体の形や機能などで共通する特徴によって生物をなかま分けすることを何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)ルーペでの観察でピントを合わせるとき、「観察するもの」と「自分の顔」のどちらを動かせばいいか。 | 観察するもの |

| (2)双眼実体顕微鏡での観察で、観察するものの見える向きは「実物と同じ向き」か、「実物と逆の向き」か。 | 実物と同じ向き |

| (3)双眼実体顕微鏡での観察で、両目でのぞきながらピントを合わせるには何を動かして調節するか。 | 粗動ねじ |

| (4) 双眼実体顕微鏡での観察で、右目でのぞきながらピントを合わせるには何を回して調節するか。 | 微動ねじ |

| (5)顕微鏡での観察は、はじめは高倍率か低倍率か。 | 低倍率 |

| (6)顕微鏡の倍率を高くすると、見える範囲はどうなるか。 | 狭くなる |

| (7)接眼レンズの倍率が10倍で対物レンズの倍率が5倍のとき、顕微鏡の倍率は何倍になるか。 | 50倍 |

| (8)顕微鏡のピントは接眼レンズをのぞきながら合わせる。 このとき、プレパラートと対物レンズの間をどう動かせばいいか。 | 広くする |

| (9)顕微鏡の倍率を高くするには、どの部分を回せばいいか。 | レボルバー |

| (10)身体の形や機能などで共通する特徴によって生物をなかま分けすることを何というか。 | 分類 |

「植物の体のつくりとはたらき」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)めしべの先端部分を何というか。 | |

| (2)めしべの根元のふくらんだ部分を何というか。 | |

| (3)おしべの先端の袋の部分を何というか。 | |

| (4)受粉すると果実になるのは、めしべのどの部分か。 | |

| (5)種子植物のうち、子房がなく胚珠がむき出しになっている植物を何というか。 | |

| (6)被子植物のうち、子葉が2枚あるなかまを何というか。 | |

| (7)シダ植物やコケ植物は何をつくってなかまを増やすか。 | |

| (8)細胞は生きるために必要なエネルギーを酸素と養分を利用する。 このはたらきを何というか。 | |

| (9)細胞呼吸によって何と何を生み出すか。 | |

| (10)葉の気孔の周りにある三日月の細胞を何というか。 | |

| (11)植物体内の水分が水蒸気になって気孔などから出ていく現象を何というか。 | |

| (12)光合成は葉のどの部分で行われるか。 | |

| (13)光合成によってある養分と気体がうまれる。何と何か。 | |

| (14)植物が酸素を吸収して二酸化炭素を放出するはたらきを何というか。 | |

| (15)光合成と呼吸の両方が行われるのは1日のなかでいつ頃か。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)めしべの先端部分を何というか。 | 柱頭 |

| (2)めしべの根元のふくらんだ部分を何というか。 | 子房 |

| (3)おしべの先端の袋の部分を何というか。 | やく |

| (4)受粉すると果実になるのは、めしべのどの部分か。 | 子房 |

| (5)種子植物のうち、子房がなく胚珠がむき出しになっている植物を何というか。 | 裸子植物 |

| (6)被子植物のうち、子葉が2枚あるなかまを何というか。 | 双子葉類 |

| (7)シダ植物やコケ植物は何をつくってなかまを増やすか。 | 胞子 |

| (8)細胞は生きるために必要なエネルギーを酸素と養分を利用する。 このはたらきを何というか。 | 細胞呼吸(内呼吸) |

| (9)細胞呼吸によって何と何を生み出すか。 | 水と二酸化炭素 |

| (10)葉の気孔の周りにある三日月の細胞を何というか。 | 孔辺細胞 |

| (11)植物体内の水分が水蒸気になって気孔などから出ていく現象を何というか。 | 蒸散 |

| (12)光合成は葉のどの部分で行われるか。 | 葉緑体(葉緑素) |

| (13)光合成によってある養分と気体がうまれる。何と何か。 | デンプンと酸素 |

| (14)植物が酸素を吸収して二酸化炭素を放出するはたらきを何というか。 | 呼吸 |

| (15)光合成と呼吸の両方が行われるのは1日のなかでいつ頃か。 | 昼間 |

「動物の身体のつくり」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)背骨をもたない動物を何というか。 | |

| (2)節足動物のうち、バッタやチョウなどのなかまを何というか。 | |

| (3)軟体動物の内臓は、何という筋肉の膜で覆われているか。 | |

| (4)は虫類の体表を覆っているものは何か。 | |

| (5)雌が卵を産んで、卵から子どもが生まれることを何というか。 | |

| (6)だ液には養分を分解する消化酵素が含まれている。その消化酵素を何というか。 | |

| (7)口から肛門までつづく1本の管を何というか。 | |

| (8)デンプンは分解されて何になるか。 | |

| (9)小腸の壁には養分を吸収するためのひだがついている。そのひだを何というか。 | |

| (10)気管支の先にある小さな袋があり、空気中の酸素はこの袋内にある血液にとりこまれる。この袋を何というか。 | |

| (11)養分や不要な物質は血液中を通っていく。これの物質を運ぶ血液内にある液体を何というか。 | |

| (12)血液は「酸素を多く含む血液」と「二酸化炭素を多く含む血液」にわかれている。 このうち、「酸素を多く含む血液」を何というか。 | |

| (13)血液中の老廃物や余分な塩分などを尿にする器官は何か。 | |

| (14)脳と脊髄をまとめて何と呼ぶか。 | |

| (15)骨と骨がしっかりつながっている部分を何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)背骨をもたない動物を何というか。 | 無脊椎動物 |

| (2)節足動物のうち、バッタやチョウなどのなかまを何というか。 | 昆虫類 |

| (3)軟体動物の内臓は、何という筋肉の膜で覆われているか。 | 外とう膜 |

| (4)は虫類の体表を覆っているものは何か。 | うろこ |

| (5)雌が卵を産んで、卵から子どもが生まれることを何というか。 | 卵生 |

| (6)だ液には養分を分解する消化酵素が含まれている。その消化酵素を何というか。 | アミラーゼ |

| (7)口から肛門までつづく1本の管を何というか。 | 消化管 |

| (8)デンプンは分解されて何になるか。 | ブドウ糖 |

| (9)小腸の壁には養分を吸収するためのひだがついている。そのひだを何というか。 | 柔毛 |

| (10)気管支の先にある小さな袋があり、空気中の酸素はこの袋内にある血液にとりこまれる。この袋を何というか。 | 肺胞 |

| (11)養分や不要な物質は血液中を通っていく。これの物質を運ぶ血液内にある液体を何というか。 | 血しょう |

| (12)血液は「酸素を多く含む血液」と「二酸化炭素を多く含む血液」にわかれている。 このうち、「酸素を多く含む血液」を何というか。 | 動脈血 |

| (13)血液中の老廃物や余分な塩分などを尿にする器官は何か。 | 腎臓 |

| (14)脳と脊髄をまとめて何と呼ぶか。 | 中枢神経 |

| (15)骨と骨がしっかりつながっている部分を何というか。 | 関節 |

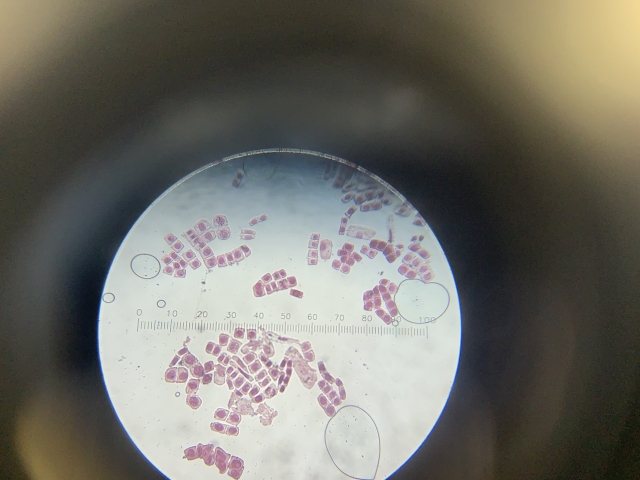

「生物と細胞」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)1つの細胞がわかれて2つの細胞になることを細胞分裂という。生物の体をつくる細胞分裂を特に何というか。 | |

| (2)体細胞が起こると、染色体の数はどうなるか。 | |

| (3)細胞分裂の観察でタマネギを用いるとき、タマネギのどの部分をうすい塩酸であたためればよいか。 | |

| (4)細胞分裂の観察で、染色体を染めるのに何という染色液がよく用いられるか。 | |

| (5)生物が自分と同じ種類の個体をつくることを生殖という。生殖のうち雄と雌が変わらないものを何というか。 | |

| (6)植物の体の一部が成長して新しい個体ができる栄養生殖ができる植物を1つ書きなさい。 | |

| (7)有性生殖の際に起こる細胞分裂で染色体数は半分に減る。この細胞分裂を何というか。 | |

| (8)被子植物の有性生殖で、花粉の中でつくられる生殖細胞を何というか。 | |

| (9)被子植物の有性生殖で、受精後に胚珠全体は何になっていくか。 | |

| (10)動物の有性生殖で、卵巣でつくられる生殖細胞は何か。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)1つの細胞がわかれて2つの細胞になることを細胞分裂という。生物の体をつくる細胞分裂を特に何というか。 | 体細胞分裂 |

| (2)体細胞が起こると、染色体の数はどうなるか。 | 変わらない |

| (3)細胞分裂の観察でタマネギを用いるとき、タマネギのどの部分をうすい塩酸であたためればよいか。 | 先端付近 |

| (4)細胞分裂の観察で、染色体を染めるのに何という染色液がよく用いられるか。 | 酢酸オルセイン (酢酸カーミン) |

| (5)生物が自分と同じ種類の個体をつくることを生殖という。生殖のうち雄と雌が変わらないものを何というか。 | 無性生殖 |

| (6)植物の体の一部が成長して新しい個体ができる栄養生殖ができる植物を1つ書きなさい。 | ジャガイモ (サツマイモなど) |

| (7)有性生殖の際に起こる細胞分裂で染色体数は半分に減る。この細胞分裂を何というか。 | 減数分裂 |

| (8)被子植物の有性生殖で、花粉の中でつくられる生殖細胞を何というか。 | 精細胞 |

| (9)被子植物の有性生殖で、受精後に胚珠全体は何になっていくか。 | 種子 |

| (10)動物の有性生殖で、卵巣でつくられる生殖細胞は何か。 | 卵 |

「遺伝」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)遺伝子は、細胞の核の何に含まれているか。 | |

| (2)親の染色体が子にそのまま引き継がれるのは、有性生殖と無性生殖のどちらか。 | |

| (3)子に親とは別の形質が現れることがあるのは、有性生殖と無性生殖のどちらか。 | |

| (4)親、子、孫と自家受粉で代を重ねたときに同じ形質だけが現れることを何というか。 | |

| (5)エンドウの種子が丸形かしわのある豆のどちらかになるように、どちらか一方にしか現れない形質どうしを何というか。 | |

| (6)対立形質を持つ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れないほうの形質を何というか。 | |

| (7)子の丸い種子を自家受粉させると、孫には丸い形の種子としわのある種子が生まれる。丸い形の種子としわのある種子の数の比はいくらになるか。 | |

| (8)地球上に最初に現れた脊椎動物は何類か。 | |

| (9)脊椎動物は進化の過程で、「水中から陸上」と「陸上から水中」のどちらの順に生活の場を広げたか。 | |

| (10)脊椎動物の前足のように、進化して形やはたらきは違うが,もともとは同じ器官であったと考えられるものを何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)遺伝子は、細胞の核の何に含まれているか。 | 染色体 |

| (2)親の染色体が子にそのまま引き継がれるのは、有性生殖と無性生殖のどちらか。 | 無性生殖 |

| (3)子に親とは別の形質が現れることがあるのは、有性生殖と無性生殖のどちらか。 | 有性生殖 |

| (4)親、子、孫と自家受粉で代を重ねたときに同じ形質だけが現れることを何というか。 | 純系 |

| (5)エンドウの種子が丸形かしわのある豆のどちらかになるように、どちらか一方にしか現れない形質どうしを何というか。 | 対立形質 |

| (6)対立形質を持つ純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れないほうの形質を何というか。 | 潜性の形質 |

| (7)子の丸い種子を自家受粉させると、孫には丸い形の種子としわのある種子が生まれる。丸い形の種子としわのある種子の数の比はいくらになるか。 | 3:1 |

| (8)地球上に最初に現れた脊椎動物は何類か。 | 魚類 |

| (9)脊椎動物は進化の過程で、「水中から陸上」と「陸上から水中」のどちらの順に生活の場を広げたか。 | 水中から陸上 |

| (10)脊椎動物の前足のように、進化して形やはたらきは違うが,もともとは同じ器官であったと考えられるものを何というか。 | 相同器官 |

「自然と環境」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)食物連鎖は複雑な網の目のようにからまっている。これを何というか。 | |

| (2)食物連鎖において、光合成によって無機物(二酸化炭素など)から有機物(デンプンなど)をつくりだす生物を何というか。 | |

| (3)細菌やカビは生物の死骸や排出物、落ち葉などの有機物を分解して無機物にします。こういう生物を何というか。 | |

| (4)分解者のうち、乳酸菌や大腸菌のなかまを何というか。 | |

| (5)食物連鎖における生物どうしの数量関係をピラミッドで表すとき、ピラミッドの頂点にくるのは大型肉食動物と植物のどちらか。 | |

| (6)生物が外界から取り込んだ物質を体内に蓄積した結果、外界よりも高い濃度で生体内に蓄積する現象を何というか。 | |

| (7)マツの葉を使って大気の汚れを調べるには、葉のどこを調べればいいか。 | |

| (8)その地域にもともと生息している生き物のことを何というか。 | |

| (9)地表から大気圏外に熱が放出されるときに、熱の一部が吸収されて地表が暖められる現象を何というか。 | |

| (10)ある1つの生物種の全ての個体が死で、その種が絶えてしまうことを何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)食物連鎖は複雑な網の目のようにからまっている。これを何というか。 | 食物網 |

| (2)食物連鎖において、光合成によって無機物(二酸化炭素など)から有機物(デンプンなど)をつくりだす生物を何というか。 | 生産者 |

| (3)細菌やカビは生物の死骸や排出物、落ち葉などの有機物を分解して無機物にします。こういう生物を何というか。 | 分解者 |

| (4)分解者のうち、乳酸菌や大腸菌のなかまを何というか。 | 細菌類 |

| (5)食物連鎖における生物どうしの数量関係をピラミッドで表すとき、ピラミッドの頂点にくるのは大型肉食動物と植物のどちらか。 | 大型肉食動物 |

| (6)生物が外界から取り込んだ物質を体内に蓄積した結果、外界よりも高い濃度で生体内に蓄積する現象を何というか。 | 生物濃縮 |

| (7)マツの葉を使って大気の汚れを調べるには、葉のどこを調べればいいか。 | 気孔 |

| (8)その地域にもともと生息している生き物のことを何というか。 | 在来生物 |

| (9)地表から大気圏外に熱が放出されるときに、熱の一部が吸収されて地表が暖められる現象を何というか。 | 温室効果 |

| (10)ある1つの生物種の全ての個体が死で、その種が絶えてしまうことを何というか。 | 絶滅 |

高校入試理科:地学分野の一問一答

次は地学分野の一問一答です。天体や地震など、暗記だけでなく計算問題もあります。

「地層」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)浸食によって川の上流では深い谷ができやすい。この深い谷のことを何というか。 | |

| (2)堆積によってできる地形で、山地から平地に出たところにできる扇形の地形を何というか。 | |

| (3)堆積によってできる地形で、河口近くにできる三角形の砂地を何というか。 | |

| (4)れき岩・砂岩・泥岩のうち、川の上流に堆積する石はどれか。 | |

| (5) 堆積)岩の一種で、火山灰や火山砂などの火山噴出物が堆積してできた岩石を何というか。 | |

| (6)生物の死がいなどが水底に堆積してできた岩石で、うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生するものは何というか。 | |

| (7)生物の死がいなどが水底に堆積してできた岩石で、うすい塩酸をかけても変化しないものは何というか。 | |

| (8)離れた地層の年代を特定するために目印として用いる層を何というか。 | |

| (9)地層が堆積した当時の環境を知る手がかりになる化石を何というか。 | |

| (10)地殻がずれたり割れたりしてできた地盤の食い違いを何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)浸食によって川の上流では深い谷ができやすい。この深い谷のことを何というか。 | V字谷 |

| (2)堆積によってできる地形で、山地から平地に出たところにできる扇形の地形を何というか。 | 扇状地 |

| (3)堆積によってできる地形で、河口近くにできる三角形の砂地を何というか。 | 三角州 |

| (4)れき岩・砂岩・泥岩のうち、川の上流に堆積する石はどれか。 | れき岩 |

| (5) 堆積)岩の一種で、火山灰や火山砂などの火山噴出物が堆積してできた岩石を何というか。 | 凝灰岩 |

| (6)生物の死がいなどが水底に堆積してできた岩石で、うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生するものは何というか。 | 石灰岩 |

| (7)生物の死がいなどが水底に堆積してできた岩石で、うすい塩酸をかけても変化しないものは何というか。 | チャート |

| (8)離れた地層の年代を特定するために目印として用いる層を何というか。 | 鍵層 |

| (9)地層が堆積した当時の環境を知る手がかりになる化石を何というか。 | 示相化石 |

| (10)地殻がずれたり割れたりしてできた地盤の食い違いを何というか。 | 断層 |

「火山と地震」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)マグマが地表に流れ出たものを何というか。 | |

| (2)火山ガスの主成分となる気体は何か。 | |

| (3)火山の形や噴火の様子はマグマのねばりけで決まる。 ねばりけが小さいと噴火は激しいか、おだやかか。 | |

| (4)火成岩のうち、マグマが地表付近で急に冷えて固まった岩石を何というか。 | |

| (5)火山岩の斑状組織で、比較的大きな鉱物の部分を何というか。 | |

| (6)火成岩のうち、マグマが地表深くでゆっくり冷えて固まった岩石を何というか。 | |

| (7)有色鉱物には、角閃石、輝石、カンラン石のほかに何という岩石があるか。 | |

| (8)鉱物のうち、石英、長石などを何というか。 | |

| (9)火山岩のうち、最も黒っぽくて柱状になっていることの多い岩石を何というか。 | |

| (10)深成岩のうち、石英や長石を多く含む白っぽい岩石を何というか。 | |

| (11)震源の真上の地点を何というか。 | |

| (12)P波によって伝わる小さな揺れを何というか。 | |

| (13)P波によって伝わる小さな揺れがはじまってからS波によって大きな揺れが伝わるまでの時間を何というか。 | |

| (14)プレートが形成される、海底にある大山脈を何というか。 | |

| (15)地震が発生したときの揺れで地盤が液状になることを何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)マグマが地表に流れ出たものを何というか。 | 溶岩 |

| (2)火山ガスの主成分となる気体は何か。 | 水蒸気 |

| (3)火山の形や噴火の様子はマグマのねばりけで決まる。 ねばりけが小さいと噴火は激しいか、おだやかか。 | おだやか |

| (4)火成岩のうち、マグマが地表付近で急に冷えて固まった岩石を何というか。 | 火山岩 |

| (5)火山岩の斑状組織で、比較的大きな鉱物の部分を何というか。 | 斑晶 |

| (6)火成岩のうち、マグマが地表深くでゆっくり冷えて固まった岩石を何というか。 | 深成岩 |

| (7)有色鉱物には、角閃石、輝石、カンラン石のほかに何という岩石があるか。 | 黒雲母 |

| (8)鉱物のうち、石英、長石などを何というか。 | 無色鉱物 (白色鉱物) |

| (9)火山岩のうち、最も黒っぽくて柱状になっていることの多い岩石を何というか。 | 玄武岩 |

| (10)深成岩のうち、石英や長石を多く含む白っぽい岩石を何というか。 | 花こう岩 |

| (11)震源の真上の地点を何というか。 | 震央 |

| (12)P波によって伝わる小さな揺れを何というか。 | 初期微動 |

| (13)P波によって伝わる小さな揺れがはじまってからS波によって大きな揺れが伝わるまでの時間を何というか。 | 初期微動継続時間 |

| (14)プレートが形成される、海底にある大山脈を何というか。 | 海溝 |

| (15)地震が発生したときの揺れで地盤が液状になることを何というか。 | 液状化現象 |

「天気の変化・湿度」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)地上付近にできた雲を何というか。 | |

| (2)地球の表面の水は地表と上空の間を、何のエネルギーによって循環しているか。 | |

| (3)空気の重さによって生じる圧力を何というか。 | |

| (4)海綿状での大気圧をhPaで表すと、1気圧でだいたいいくらになるか。 | |

| (5)飽和水蒸気量は気温が下がるとどうなるか。 | |

| (6)空気の温度が下がり、空気中の水蒸気が凝結して水滴ができる温度を何というか。 | |

| (7)1m3中に12.8gの水蒸気を含んでいる空気がある。飽和水蒸気量が17.3gだとすると、現在の湿度はいくらか。 | |

| (8)風が東から西へ吹いているとき、風向は何か。 | |

| (9) 一般に、晴れの日の日中の湿度は高い、低いのどちらになるか。 | |

| (10)一般に、雨の日の気圧は高い、低いのどちらになるか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)地上付近にできた雲を何というか。 | 霧 |

| (2)地球の表面の水は地表と上空の間を、何のエネルギーによって循環しているか。 | 太陽エネルギー |

| (3)空気の重さによって生じる圧力を何というか。 | 気圧(大気圧) |

| (4)海綿状での大気圧をhPaで表すと、1気圧でだいたいいくらになるか。 | 1013hPa |

| (5)飽和水蒸気量は気温が下がるとどうなるか。 | 小さくなる |

| (6)空気の温度が下がり、空気中の水蒸気が凝結して水滴ができる温度を何というか。 | 露点 |

| (7)1m3中に12.8gの水蒸気を含んでいる空気がある。飽和水蒸気量が17.3gだとすると、現在の湿度はいくらか。 | 74% (12.8÷17.3×100) |

| (8)風が東から西へ吹いているとき、風向は何か。 | 東 |

| (9) 一般に、晴れの日の日中の湿度は高い、低いのどちらになるか。 | 低い |

| (10)一般に、雨の日の気圧は高い、低いのどちらになるか。 | 低い |

「気象と前線」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)大気中で、周囲より気圧の高いところを何というか。 | |

| (2)高気圧は上昇気流になるか、下降気流になるか。 | |

| (3)寒気と暖気がぶつかっている面を何というか。 | |

| (4)暖かい気団が冷たい気団の上にはいあがって進む前線を何というか。 | |

| (5)寒冷前線付近で垂直に発達し、にわか雨を降らせる雲を何というか。 | |

| (6)温暖前線と寒冷前線が重なったときにできる前線を何というか。 | |

| (7)海岸地帯で見られる風で、昼は海から陸へ、夜は陸から海へと風向が変化する風を何というか。 | |

| (8)晴れた日の夜間に陸から海に向かって吹く風を何というか。 | |

| (9)秋から冬にかけてユーラシア大陸上に居座る、低温で乾燥した気団を何というか。 | |

| (10)夏に太平洋の北西から小笠原諸島にかけて発生する、高温・多湿な気団を何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)大気中で、周囲より気圧の高いところを何というか。 | 高気圧 |

| (2)高気圧は上昇気流になるか、下降気流になるか。 | 下降気流 |

| (3)寒気と暖気がぶつかっている面を何というか。 | 前線面 |

| (4)暖かい気団が冷たい気団の上にはいあがって進む前線を何というか。 | 温暖前線 |

| (5)寒冷前線付近で垂直に発達し、にわか雨を降らせる雲を何というか。 | 積乱雲 |

| (6)温暖前線と寒冷前線が重なったときにできる前線を何というか。 | 閉塞前線 |

| (7)海岸地帯で見られる風で、昼は海から陸へ、夜は陸から海へと風向が変化する風を何というか。 | 海陸風 |

| (8)晴れた日の夜間に陸から海に向かって吹く風を何というか。 | 陸風 |

| (9)秋から冬にかけてユーラシア大陸上に居座る、低温で乾燥した気団を何というか。 | シベリア気団 |

| (10)夏に太平洋の北西から小笠原諸島にかけて発生する、高温・多湿な気団を何というか。 | 小笠原気団 |

「天体の動き」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)太陽の表面にある黒点は、周りより温度が高いか、低いか。 | |

| (2)太陽の動きを観察するために黒点の位置を記録すると、黒点は時間の経過とともにどの方位に向かって移動しているか。 | |

| (3)黒点の位置が時間の経過とともに変化するのは、太陽が何という運動をしているからか。 | |

| (4)地球の自転の向きは、どの方角からどの方角か。 | |

| (5) ある地点の天頂と天の北極と南極を結んだ大円を何というか。 | |

| (6)天体は東から西へ1日1回転しているようにみえる。1時間あたり約何度動いているようにみえるか。 | |

| (7)星の日周運動で、星が反時計回りに動いているようにみえるのはどの方位の空か。 | |

| (8)星の日周運動で、星が左から右へ半円を描くように動くのはどの方位の空か。 | |

| (9)地球の公転の向きは、北極側からみると時計回り、反時計回りのどちらになるか。 | |

| (10)地球が公転しているため、天体が動いているようにみえる。この見かけの運動を何というか。 | |

| (11)太陽の年周運動はどの方位からどの方位か。 | |

| (12)地球の地軸は公転面に垂直な方向から約何度傾いているか。 | |

| (13)1年のうち、日の出・日の入りが最も南寄りになるのは春分の日、夏至の日、秋分の日、冬至の日のどれか。 | |

| (14)1年のうち、昼の長さが最も長くなるのは、春分の日、夏至の日、秋分の日、冬至の日のどれか。 | |

| (15)太陽による影の長さが短くなるのは、太陽の高度が高いときか低いときか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)太陽の表面にある黒点は、周りより温度が高いか、低いか。 | 低い |

| (2)太陽の動きを観察するために黒点の位置を記録すると、黒点は時間の経過とともにどの方位に向かって移動しているか。 | 西 |

| (3)黒点の位置が時間の経過とともに変化するのは、太陽が何という運動をしているからか。 | 自転 |

| (4)地球の自転の向きは、どの方角からどの方角か。 | 西から東 |

| (5) ある地点の天頂と天の北極と南極を結んだ大円を何というか。 | 子午線 |

| (6)天体は東から西へ1日1回転しているようにみえる。1時間あたり約何度動いているようにみえるか。 | 約15度 |

| (7)星の日周運動で、星が反時計回りに動いているようにみえるのはどの方位の空か。 | 北 |

| (8)星の日周運動で、星が左から右へ半円を描くように動くのはどの方位の空か。 | 南 |

| (9)地球の公転の向きは、北極側からみると時計回り、反時計回りのどちらになるか。 | 反時計回り |

| (10)地球が公転しているため、天体が動いているようにみえる。この見かけの運動を何というか。 | 年周運動 |

| (11)太陽の年周運動はどの方位からどの方位か。 | 西から東 |

| (12)地球の地軸は公転面に垂直な方向から約何度傾いているか。 | 約23.4度 |

| (13)1年のうち、日の出・日の入りが最も南寄りになるのは春分の日、夏至の日、秋分の日、冬至の日のどれか。 | 冬至の日 |

| (14)1年のうち、昼の長さが最も長くなるのは、春分の日、夏至の日、秋分の日、冬至の日のどれか。 | 夏至の日 |

| (15)太陽による影の長さが短くなるのは、太陽の高度が高いときか低いときか。 | 高いとき |

「太陽系と惑星」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)太陽など恒星の周りを公転している天体を何というか。 | |

| (2)太陽系のなかで地球型惑星に当てはまる惑星を4つ答えよ。 | |

| (3)数億個以上の恒星からなる巨大な天体を何というか。 | |

| (4)月の表面にみられるくぼ地を何というか。 | |

| (5)月を毎日同じ場所で同じ時間に観察すると、どの方位からどの方位に移動しているようにみえるか。 | |

| (6)日食が起こっているとき、太陽・月・地球の並ぶ順はどうなるか。 | |

| (7)日食のうち、太陽全体がみえなくなる現象を何というか。 | |

| (8)月食が起こっているとき、太陽・月・地球の並ぶ順はどうなるか。 | |

| (9)明け方の東の空に見える金星を何というか。 | |

| (10)金星の見かけの大きさが変化するのは、金星と何の距離が変化していることが原因か。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)太陽など恒星の周りを公転している天体を何というか。 | 惑星 |

| (2)太陽系のなかで地球型惑星に当てはまる惑星を4つ答えよ。 | 水星、金星、地球、火星 |

| (3)数億個以上の恒星からなる巨大な天体を何というか。 | 銀河 |

| (4)月の表面にみられるくぼ地を何というか。 | クレーター |

| (5)月を毎日同じ場所で同じ時間に観察すると、どの方位からどの方位に移動しているようにみえるか。 | 西から東 |

| (6)日食が起こっているとき、太陽・月・地球の並ぶ順はどうなるか。 | 太陽―月―地球 |

| (7)日食のうち、太陽全体がみえなくなる現象を何というか。 | 皆既日食 |

| (8)月食が起こっているとき、太陽・月・地球の並ぶ順はどうなるか。 | 太陽―地球―月 |

| (9)明け方の東の空に見える金星を何というか。 | 明けの明星 |

| (10)金星の見かけの大きさが変化するのは、金星と何の距離が変化していることが原因か。 | 地球 |

高校入試理科:物理分野の一問一答

3つ目は物理分野の一問一答です。光・音・力、運動、電流など、苦手にしている人の多い分野です。

「光と音」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)光が物体にあたってできる角を何というか。 | |

| (2)光が反射してできる角を何というか。 | |

| (3)表面がでこぼこな物体に光があたると、いろいろな方向に反射する。これを何というか。 | |

| (4)屈折した光と物質の境界面に垂直な線でできる角を何というか。 | |

| (5)光が空気中からガラス面へななめに進むとき、入射角と屈折角のどちらが大きくなるか。 | |

| (6)光がガラス中や水中から空気中へ進むとき、入射角をある程度以上大きくすると光が空気中に出て来なくなる。この現象を何というか。 | |

| (7)物体を凸レンズの焦点の外側に置いたときにできる像を何というか。 | |

| (8)実像はスクリーンに映すことができる。スクリーン上の実像は物体と上下左右が同じ向きか、逆向きか。 | |

| (9)実像が物体と同じ大きさになるのは、物体が焦点距離の何倍の位置にあるときか。 | |

| (10)虚像の向きは、物体と上下左右が同じ向きか、逆向きか。 | |

| (11)虚像の大きさは物体とくらべてどうなっているか。 | |

| (12)振動して音を出す物体のことを何というか。 | |

| (13)液体中・固体中・真空中のなかで、音が伝わらないのはどれか。 | |

| (14)1920m離れた地点の音が6秒後に伝わった。このとき、音の速さはいくらか。 | |

| (15)振動の幅が大きくなると、音の大きさはどうなるか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)光が物体にあたってできる角を何というか。 | 入射角 |

| (2)光が反射してできる角を何というか。 | 反射角 |

| (3)表面がでこぼこな物体に光があたると、いろいろな方向に反射する。これを何というか。 | 乱反射 |

| (4)屈折した光と物質の境界面に垂直な線でできる角を何というか。 | 屈折角 |

| (5)光が空気中からガラス面へななめに進むとき、入射角と屈折角のどちらが大きくなるか。 | 入射角 |

| (6)光がガラス中や水中から空気中へ進むとき、入射角をある程度以上大きくすると光が空気中に出て来なくなる。この現象を何というか。 | 全反射 |

| (7)物体を凸レンズの焦点の外側に置いたときにできる像を何というか。 | 実像 |

| (8)実像はスクリーンに映すことができる。スクリーン上の実像は物体と上下左右が同じ向きか、逆向きか。 | 上下左右逆向き |

| (9)実像が物体と同じ大きさになるのは、物体が焦点距離の何倍の位置にあるときか。 | 2倍 |

| (10)虚像の向きは、物体と上下左右が同じ向きか、逆向きか。 | 同じ向き |

| (11)虚像の大きさは物体とくらべてどうなっているか。 | 物体より大きい |

| (12)振動して音を出す物体のことを何というか。 | 音源 |

| (13)液体中・固体中・真空中のなかで、音が伝わらないのはどれか。 | 真空中 |

| (14)1920m離れた地点の音が6秒後に伝わった。このとき、音の速さはいくらか。 | 320m/s(1920÷6) |

| (15)振動の幅が大きくなると、音の大きさはどうなるか。 | 大きくなる |

「力と圧力」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)力のはたらきは3つある。「物体を持ち上げたり支えたりする」「物体の動きを変える」、もう1つは何か。 | |

| (2)長さや形が変わった物体がもとに戻ろうとするときに発生する力を何というか。 | |

| (3)面から物体に対して垂直方向にはたらく力を何というか。 | |

| (4)力を矢印で表すとき、矢印の長さは何を表すか。 | |

| (5)1N(ニュートン)は、地球上で何gの物体にはたらく重力と同じ大きさか。 | |

| (6)1kgの物体にはたらく重力の大きさは約何Nか。 | |

| (7)物体そのものの量のことを何というか。 | |

| (8)月の重力は地球の約6分の1である。地球上の物体を月に持っていくと、質量はどうなるか。 | |

| (9)2つの力がつりあっているとき、力の向きはどの向きになっているか。 | |

| (10)水平な面に置いた物体が静止しているとき、物体にはたらく重力とつりあっている力は何か。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)力のはたらきは3つある。「物体を持ち上げたり支えたりする」「物体の動きを変える」、もう1つは何か。 | 物体の形を変える |

| (2)長さや形が変わった物体がもとに戻ろうとするときに発生する力を何というか。 | 弾性力(弾性の力) |

| (3)面から物体に対して垂直方向にはたらく力を何というか。 | 垂直抗力 |

| (4)力を矢印で表すとき、矢印の長さは何を表すか。 | 力の大きさ |

| (5)1N(ニュートン)は、地球上で何gの物体にはたらく重力と同じ大きさか。 | 100g |

| (6)1kgの物体にはたらく重力の大きさは約何Nか。 | 約10N (1kg=1000g÷100g) |

| (7)物体そのものの量のことを何というか。 | 質量 |

| (8)月の重力は地球の約6分の1である。地球上の物体を月に持っていくと、質量はどうなるか。 | 変わらない |

| (9)2つの力がつりあっているとき、力の向きはどの向きになっているか。 | 反対向き(逆向き) |

| (10)水平な面に置いた物体が静止しているとき、物体にはたらく重力とつりあっている力は何か。 | 垂直抗力 |

「電流」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)道筋が1本ではなく、複数に枝分かれしている回路を何というか。 | |

| (2)電流計は、はかろうとする回路に対してどのようにつなぐか。 | |

| (3)電圧計は、はかろうとする回路に対してどのようにつなぐか。 | |

| (4)電流の流れにくさを何というか。 | |

| (5)電圧(V)、電流(I)、抵抗(R)を使って、電圧を求める式を書きなさい。 | |

| (6)ガラスやゴムのように、電気をほとんど通さない物質を何というか。 | |

| (7)回路全体の抵抗が各抵抗の和に等しいのは、直列回路と並列回路のどちらか。 | |

| (8)電気エネルギー(P)を、電圧(V)と電流(I)を使って求める式を書きなさい。 | |

| (9)電気エネルギーの総量(W)を、電力(P)と時間(t)を使って求める式を書きなさい。 | |

| (10)異なる種類の電気を帯びた物質どうしを近づけるとどうなるか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)道筋が1本ではなく、複数に枝分かれしている回路を何というか。 | 並列回路 |

| (2)電流計は、はかろうとする回路に対してどのようにつなぐか。 | 直列につなぐ |

| (3)電圧計は、はかろうとする回路に対してどのようにつなぐか。 | 並列につなぐ |

| (4)電流の流れにくさを何というか。 | 抵抗 |

| (5)電圧(V)、電流(I)、抵抗(R)を使って、電圧を求める式を書きなさい。 | V=I×R |

| (6)ガラスやゴムのように、電気をほとんど通さない物質を何というか。 | 不導体(絶縁体) |

| (7)回路全体の抵抗が各抵抗の和に等しいのは、直列回路と並列回路のどちらか。 | 直列回路 |

| (8)電気エネルギー(P)を、電圧(V)と電流(I)を使って求める式を書きなさい。 | P=V×I |

| (9)電気エネルギーの総量(W)を、電力(P)と時間(t)を使って求める式を書きなさい。 | W=P×t |

| (10)異なる種類の電気を帯びた物質どうしを近づけるとどうなるか。 | 引き合う |

「電流と磁界」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)磁界の中に置いた方位磁石のN極が示す向きを何というか。 | |

| (2)磁力線の間隔がせまいところでは、磁力はどうなっているか。 | |

| (3)導線に電流を流すと、導線を中心にどのような形の磁界ができるか。 | |

| (4)コイルに流れる電流が大きくなると、磁界はどうなるか。 | |

| (5)コイルに鉄心を入れると、磁界はどうなるか。 | |

| (6)電流の向きを逆にすると、電流が磁界から受ける力の向きはどうなるか。 | |

| (7)磁界を強くすると、電流が磁界から受ける力の大きさはどうなるか。 | |

| (8)コイルにN極を近づける場合とS極を近づけ場合で、誘導電流の向きはどう変わるか。 | |

| (9)コイルに近づける磁石の動きを速くすると、誘導電流の大きさはどう変わるか。 | |

| (10)コンセントは直流、交流のどちらか |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)磁界の中に置いた方位磁石のN極が示す向きを何というか。 | 磁界の向き |

| (2)磁力線の間隔がせまいところでは、磁力はどうなっているか。 | 強くなっている |

| (3)導線に電流を流すと、導線を中心にどのような形の磁界ができるか。 | 同心円状 |

| (4)コイルに流れる電流が大きくなると、磁界はどうなるか。 | 強くなる |

| (5)コイルに鉄心を入れると、磁界はどうなるか。 | 強くなる |

| (6)電流の向きを逆にすると、電流が磁界から受ける力の向きはどうなるか。 | 逆になる |

| (7)磁界を強くすると、電流が磁界から受ける力の大きさはどうなるか。 | 強くなる |

| (8)コイルにN極を近づける場合とS極を近づけ場合で、誘導電流の向きはどう変わるか。 | 逆向きになる |

| (9)コイルに近づける磁石の動きを速くすると、誘導電流の大きさはどう変わるか。 | 強くなる |

| (10)コンセントは直流、交流のどちらか | 交流 |

「水力・浮力」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)水の重さによって生じる圧力を水圧という。水圧はどのような向きからはたらくか。 | |

| (2)水中の物体の体積が大きいと、浮力はどうなるか。 | |

| (3)物体全体が水中に沈んでいるとき、水の深さが深くなると浮力はどうなるか。 | |

| (4)物体にはたらく浮力が小さいと、水中の物体はどうなるか。 | |

| (5)一直線上で同じ向きに2力がはたらくとき、2力の合力の大きさは、2力の大きさの和と等しいか、差と等しいか。 | |

| (6) 2力の合力が角度を持つとき、2力を2辺とするある四角形の対角線で表すことができる。その四角形は何か。 | |

| (7)1つの力を、その力と同じ作用を持つ2つ以上の力に分けることを何というか。 | |

| (8)斜面上の物体にはたらく重力を垂直な2つの力に分解する。一方を斜面に垂直な向きに分解すると、もう一方はどのような方向に分解されるか。 | |

| (9)1秒間に60回打点する距離タイマーは、何秒に1回打点するか。 | |

| (10) 1/60秒ごとに打点する距離タイマーが10打点するのにかかる時間は何秒か。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)水の重さによって生じる圧力を水圧という。水圧はどのような向きからはたらくか。 | あらゆる向き |

| (2)水中の物体の体積が大きいと、浮力はどうなるか。 | 大きくなる |

| (3)物体全体が水中に沈んでいるとき、水の深さが深くなると浮力はどうなるか。 | 変わらない |

| (4)物体にはたらく浮力が小さいと、水中の物体はどうなるか。 | 沈む |

| (5)一直線上で同じ向きに2力がはたらくとき、2力の合力の大きさは、2力の大きさの和と等しいか、差と等しいか。 | 和と等しい |

| (6) 2力の合力が角度を持つとき、2力を2辺とするある四角形の対角線で表すことができる。その四角形は何か。 | 平行四辺形 |

| (7)1つの力を、その力と同じ作用を持つ2つ以上の力に分けることを何というか。 | 力の分解 |

| (8)斜面上の物体にはたらく重力を垂直な2つの力に分解する。一方を斜面に垂直な向きに分解すると、もう一方はどのような方向に分解されるか。 | 斜面に平行な方向 |

| (9)1秒間に60回打点する距離タイマーは、何秒に1回打点するか。 | 1/60秒ごと |

| (10) 1/60秒ごとに打点する距離タイマーが10打点するのにかかる時間は何秒か。 | 10秒 (1/60×10=1/6) |

「物体の運動」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)物体が斜面上にあるとき、斜面の角度を大きくすると重力の斜面に平行な分力はどうなるか。 | |

| (2) 物体が斜面上にあるとき、斜面の角度を大きくすると物体の加速はどうなるか。 | |

| (3)台車がざらざらした水平面を走るとき、運動の向きと逆向きにある力がはたらき続ける。この力を何というか。 | |

| (4)電車が急停車すると、乗っている人は進行方向に対して同じ向きと逆向き、どちらに身体が倒れるか。 | |

| (5)物体Aが物体Bに力をはたらかせると、物体Aも物体Bから力を受ける。物体Aも物体Bも動かなったとすると、作用と反作用の力の大きさはどうなっているか。 | |

| (6)仕事の大きさ(J)を力の大きさ(N)と力の向きに移動した距離(m)で表す式を書きなさい。 | |

| (7) 100gの物体にはたらく重力を1Nとする。400gの物体を10m動かしたときの仕事の大きさはいくらか。 | |

| (8)10kgの米袋を真上に1.5m持ち上げたときの仕事の大きさはいくらか。 | |

| (9)動滑車やてこを使うと、物体を手で動かすのにくらべて持ち上げる力の大きさはどうなるか。 | |

| (10)動滑車を使った場合、物体を手で動かすときとくらべて、手が力を加える距離は何倍になるか。 | |

| (11)高い位置にある物体が持つエネルギーを何というか。 | |

| (12)物体の質量が大きくなると、位置エネルギーはどうなるか。 | |

| (13)台車が斜面を下るとき、台車が持つ位置エネルギーはどう変化するか。 | |

| (14)振り子の運動で、おもりが一番下の点から端の点に移動したとき、おもりが持つ位置エネルギーはどう変化するか。 | |

| (15)摩擦や空気抵抗を考えないとすると、ある物体の位置エネルギーが減少すればその物体の運動エネルギーはどう変化するか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)物体が斜面上にあるとき、斜面の角度を大きくすると重力の斜面に平行な分力はどうなるか。 | 大きくなる |

| (2) 物体が斜面上にあるとき、斜面の角度を大きくすると物体の加速はどうなるか。 | 大きくなる |

| (3)台車がざらざらした水平面を走るとき、運動の向きと逆向きにある力がはたらき続ける。この力を何というか。 | 摩擦力 |

| (4)電車が急停車すると、乗っている人は進行方向に対して同じ向きと逆向き、どちらに身体が倒れるか。 | 同じ向き |

| (5)物体Aが物体Bに力をはたらかせると、物体Aも物体Bから力を受ける。物体Aも物体Bも動かなったとすると、作用と反作用の力の大きさはどうなっているか。 | つりあっている |

| (6)仕事の大きさ(J)を力の大きさ(N)と力の向きに移動した距離(m)で表す式を書きなさい。 | J=N×力の向きに移動した距離(m) |

| (7) 100gの物体にはたらく重力を1Nとする。400gの物体を10m動かしたときの仕事の大きさはいくらか。 | 40J (4N×10m) |

| (8)10kgの米袋を真上に1.5m持ち上げたときの仕事の大きさはいくらか。 | 150J (100N×1.5m) |

| (9)動滑車やてこを使うと、物体を手で動かすのにくらべて持ち上げる力の大きさはどうなるか。 | 小さくなる |

| (10)動滑車を使った場合、物体を手で動かすときとくらべて、手が力を加える距離は何倍になるか。 | 0.5倍 |

| (11)高い位置にある物体が持つエネルギーを何というか。 | 位置エネルギー |

| (12)物体の質量が大きくなると、位置エネルギーはどうなるか。 | 大きくなる |

| (13)台車が斜面を下るとき、台車が持つ位置エネルギーはどう変化するか。 | 減少する。 |

| (14)振り子の運動で、おもりが一番下の点から端の点に移動したとき、おもりが持つ位置エネルギーはどう変化するか。 | 増加する |

| (15)摩擦や空気抵抗を考えないとすると、ある物体の位置エネルギーが減少すればその物体の運動エネルギーはどう変化するか。 | 増加する |

「さまざまなエネルギー」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)テレビや冷蔵庫、エアコンなどを動かしているエネルギーを何エネルギーというか。 | |

| (2)ゴミなどの焼却施設から出るエネルギーで温水プールを温めるのに使うことがある。そのエネルギーを何というか。 | |

| (3)光電池に光をあてると電気が発生する。この例のような、光が持つエネルギーを何エネルギーというか。 | |

| (4)もともと物質中にあるエネルギーを、燃焼させるなどして熱を発生させることができる。このような、もともと物質中にあるエネルギーを何エネルギーというか。 | |

| (5)核分裂,核融合などの際に生じるエネルギーを何というか。 | |

| (6)位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか。 | |

| (7)石油ストーブをつけると暖かくなる。このとき、何エネルギーが何エネルギーに変換されたのか。 | |

| (8)熱は温度の高いほうから低いほうへと伝わる。この現象を何というか。 | |

| (9)温められた気体や液体が上部に移動し、周囲にある低温の気体や液体が流れ込んでくる。これによって熱が伝わっていく現象を何というか。 | |

| (10)高温の物体は電磁波を出している。その電磁波が離れた場所にある物体に熱を伝える現象を何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)テレビや冷蔵庫、エアコンなどを動かしているエネルギーを何エネルギーというか。 | 電気エネルギー |

| (2)ゴミなどの焼却施設から出るエネルギーで温水プールを温めるのに使うことがある。そのエネルギーを何というか。 | 熱エネルギー |

| (3)光電池に光をあてると電気が発生する。この例のような、光が持つエネルギーを何エネルギーというか。 | 光エネルギー |

| (4)もともと物質中にあるエネルギーを、燃焼させるなどして熱を発生させることができる。このような、もともと物質中にあるエネルギーを何エネルギーというか。 | 化学エネルギー |

| (5)核分裂,核融合などの際に生じるエネルギーを何というか。 | 核エネルギー |

| (6)位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか。 | 力学的エネルギー |

| (7)石油ストーブをつけると暖かくなる。このとき、何エネルギーが何エネルギーに変換されたのか。 | 化学エネルギーが熱をエネルギーに変換 |

| (8)熱は温度の高いほうから低いほうへと伝わる。この現象を何というか。 | 伝導(熱伝導) |

| (9)温められた気体や液体が上部に移動し、周囲にある低温の気体や液体が流れ込んでくる。これによって熱が伝わっていく現象を何というか。 | 対流 |

| (10)高温の物体は電磁波を出している。その電磁波が離れた場所にある物体に熱を伝える現象を何というか。 | 放射 |

高校入試理科:化学分野の一問一答

最後は化学分野です。化学変化の実験や水溶液の濃度など、得意にしておくと実力テストや高校入試で得点源になってくれる単元ばかりです。

「物質のすがた」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)ガスバーナーに点火するとき、最初に開くのは次のうちどれか。「元栓」「ガス調節ねじ」「空気調節ねじ」。 | |

| (2)ガスバーナーの炎がオレンジ色のとき、青色の炎にするときに調節するのは「ガス調節ねじ」「空気調節ねじ」のどちらか。 | |

| (3)上皿てんびんで物体の質量をはかるとき、どちらの分銅を先にのせるか。「少し大きい分銅」「少し小さい分銅」。 | |

| (4)物の形など、外観に注目したときの呼び方を「物体」というのに対して、ものの材料に注目したときの呼び方を何というか。 | |

| (5)炭素を含む物質を何というか。 | |

| (6)物質1cm3あたりの質量を何というか。 | |

| (7)質量が100gで体積が20cm3の物質の密度は何g/cm3か。 | |

| (8)酸素は二酸化マンガンに何を加えたときに発生するか。 | |

| (9)二酸化炭素は石灰石に何を加えたときに発生するか。 | |

| (10)水に溶けやすく、空気より密度が大きい気体を集めるときの収集方法は何か。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)ガスバーナーに点火するとき、最初に開くのは次のうちどれか。「元栓」「ガス調節ねじ」「空気調節ねじ」。 | 元栓 |

| (2)ガスバーナーの炎がオレンジ色のとき、青色の炎にするときに調節するのは「ガス調節ねじ」「空気調節ねじ」のどちらか。 | 空気調節ねじ |

| (3)上皿てんびんで物体の質量をはかるとき、どちらの分銅を先にのせるか。「少し大きい分銅」「少し小さい分銅」。 | 少し大きい分銅 |

| (4)物の形など、外観に注目したときの呼び方を「物体」というのに対して、ものの材料に注目したときの呼び方を何というか。 | 物質 |

| (5)炭素を含む物質を何というか。 | 有機物 |

| (6)物質1cm3あたりの質量を何というか。 | 密度 |

| (7)質量が100gで体積が20cm3の物質の密度は何g/cm3か。 | 5g/ cm3 (100g÷20 cm3) |

| (8)酸素は二酸化マンガンに何を加えたときに発生するか。 | オキシドール (うすい過酸化水素水) |

| (9)二酸化炭素は石灰石に何を加えたときに発生するか。 | うすい塩酸 |

| (10)水に溶けやすく、空気より密度が大きい気体を集めるときの収集方法は何か。 | 下方置換法 |

「水溶液」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)食塩水の食塩のように、液体に溶けている物質のことを何というか。 | |

| (2)溶質が溶媒に溶けた状態の液を何というか。 | |

| (3)80gの水に食塩を20g溶かしたときの食塩水の濃度を求めなさい。 | |

| (4)濃度15%の食塩水200gに何gの食塩が溶けているか求めなさい。 | |

| (5)複数の物質が混ざり合ってできたものを何というか。 | |

| (6)一定量の水に、それ以上物質が溶けることができなくなった水溶液を何というか。 | |

| (7)再結晶の方法は2つある。1つは「固体の物質をいったん水に溶かし、再び結晶として取り出す方法」です。もう1つを答えなさい。 | |

| (8)水が液体から固体(氷)になったとき、体積はどうなるか。 | |

| (9)融点・沸点が一定にならないのは純粋な物質・混合質のどちらか。 | |

| (10)液体を加熱して、出来た蒸気を冷やし、液体として取り出す方法を何というか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)食塩水の食塩のように、液体に溶けている物質のことを何というか。 | 溶質 |

| (2)溶質が溶媒に溶けた状態の液を何というか。 | 溶液 |

| (3)80gの水に食塩を20g溶かしたときの食塩水の濃度を求めなさい。 | 20% (20g÷(80g+20g)×100) |

| (4)濃度15%の食塩水200gに何gの食塩が溶けているか求めなさい。 | 30g (200g×0.15) |

| (5)複数の物質が混ざり合ってできたものを何というか。 | 混合物 |

| (6)一定量の水に、それ以上物質が溶けることができなくなった水溶液を何というか。 | 飽和水溶液 |

| (7)再結晶の方法は2つある。1つは「固体の物質をいったん水に溶かし、再び結晶として取り出す方法」です。もう1つを答えなさい。 | 水を蒸発させる |

| (8)水が液体から固体(氷)になったとき、体積はどうなるか。 | 大きくなる |

| (9)融点・沸点が一定にならないのは純粋な物質・混合質のどちらか。 | 混合質 |

| (10)液体を加熱して、出来た蒸気を冷やし、液体として取り出す方法を何というか。 | 蒸留 |

「物質の成り立ち」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)1種類の物質が2種類以上の物質にわかれる変化を分解というが、加熱による分解を何というか。 | |

| (2)炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウムと水と何ができるか。 | |

| (3)酸化銀を加熱すると、銀と何ができるか。 | |

| (4)水を電気分解したとき、陽極・陰極それぞれで発生する気体は何か。 | |

| (5)塩化銀水溶液を電気分解したとき、陽極で発生する気体は何か。 | |

| (6) 物質を構成する基本的な粒子は何か。 | |

| (7)2種類以上の元素からできている物質を何というか。 | |

| (8)物質が硫黄と化合することを何というか。 | |

| (9)炭素を加熱すると何という物質ができるか。 | |

| (10)銅を加熱すると何という物質ができるか。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)1種類の物質が2種類以上の物質にわかれる変化を分解というが、加熱による分解を何というか。 | 熱分解 |

| (2)炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウムと水と何ができるか。 | 二酸化炭素 |

| (3)酸化銀を加熱すると、銀と何ができるか。 | 酸素 |

| (4)水を電気分解したとき、陽極・陰極それぞれで発生する気体は何か。 | 陽極:酸素、陰極:水素 |

| (5)塩化銀水溶液を電気分解したとき、陽極で発生する気体は何か。 | 塩素 |

| (6) 物質を構成する基本的な粒子は何か。 | 原子 |

| (7)2種類以上の元素からできている物質を何というか。 | 化合物 |

| (8)物質が硫黄と化合することを何というか。 | 硫化 |

| (9)炭素を加熱すると何という物質ができるか。 | 二酸化炭素 |

| (10)銅を加熱すると何という物質ができるか。 | 酸化銅 |

「分解と化合」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)酸化物から酸素をうばう化学変化を還元という。還元と同時に起こる化学変化は何か。 | |

| (2)酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、酸化銅は何になるか。 | |

| (3)酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、炭素は何になるか。 | |

| (4)酸化銅を加熱して水素の中に入れると、酸化銅は何になるか。 | |

| (5)酸化銅を加熱して水素の中に入れると、水素は何になるか。 | |

| (6)鉄の酸化は、発熱反応と吸熱反応のどちらか。 | |

| (7)炭酸水素ナトリウムとクエン酸の混合物に水分が加割った時の反応は、発熱反応と吸熱反応のどちらか。 | |

| (8)銅と酸素が結びついたときの質量の割合を比で表しなさい。 | |

| (9)銅と酸化銅の質量の割合を比で表しなさい。 | |

| (10)マグネシウムと酸素が結びついたときの質量の割合を比で表しなさい。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)酸化物から酸素をうばう化学変化を還元という。還元と同時に起こる化学変化は何か。 | 酸化 |

| (2)酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、酸化銅は何になるか。 | 銅 |

| (3)酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、炭素は何になるか。 | 二酸化炭素 |

| (4)酸化銅を加熱して水素の中に入れると、酸化銅は何になるか。 | 銅 |

| (5)酸化銅を加熱して水素の中に入れると、水素は何になるか。 | 水 |

| (6)鉄の酸化は、発熱反応と吸熱反応のどちらか。 | 発熱反応 |

| (7)炭酸水素ナトリウムとクエン酸の混合物に水分が加割った時の反応は、発熱反応と吸熱反応のどちらか。 | (7)吸熱反応 |

| (8)銅と酸素が結びついたときの質量の割合を比で表しなさい。 | 銅(Cu):酸素(O)=4:1 |

| (9)銅と酸化銅の質量の割合を比で表しなさい。 | 銅(Cu):酸化銅(CuO)=4:5 |

| (10)マグネシウムと酸素が結びついたときの質量の割合を比で表しなさい。 | マグネシウム(Mg):酸素(O)=3:2 |

「化学変化とイオン」の問題

【問題. 下記の問いにふさわしい答えを書きなさい。】| 問題 | 解答 |

| (1)原子核のまわりを回っている、-の電気を持った粒子を何というか。 | |

| (2)原子核のまわりを回っている、+の電気を持った粒子を何というか。 | |

| (3)原子が電子を失って+の電気を帯びたものを何というか。 | |

| (4)原子が電子を受け取って-の電気を帯びたものを何というか。 | |

| (5)塩化銅水溶液を電気分解するとき、塩化銅水溶液のなかで陽極の方へ移動するイオンは何か。 | |

| (6)塩酸を電気分解するとき、塩酸のなかで陽極の方へ移動するイオンは何か。 | |

| (7)赤色リトマス紙を青色にかえる水溶液の性質は何性か。 | |

| (8)緑色のBTB溶液を黄色に変える水溶液の性質は何性か。 | |

| (9)無色のフェノールフタレインを赤色に変える水溶液の性質は何性か。 | |

| (10)マグネシウムを入れると水素が発生する水溶液の性質は何性か。 | |

| (11)酸性の水溶液にマグネシウムや亜鉛などの金属を入れると何が発生するか。 | |

| (12)水素イオンと水酸化物イオンが結びつくと何になるか。 | |

| (13)水素と水酸化ナトリウム水溶液の中和でできる物質は何か。 | |

| (14)硫酸と水酸化バリウム水溶液の中和でできる物質は何か。 | |

| (15)マグネシウムを硫酸亜鉛水溶液に入れると、マグネシウム原子と亜鉛イオンはそれぞれ何と何になるか。 | |

| (16)マグネシウムを硫酸銅水溶液に入れると、マグネシウム原子と銅イオンはそれぞれ何と何になるか。 | |

| (17)亜鉛を硫酸銅水溶液に入れると、亜鉛原子と銅イオンはそれぞれ何と何になるか。 | |

| (18)化学電池で用いる2種類の電池のうち、イオンになりやすいのは-極と+極のどちらか。 | |

| (19)ボルタ電池で銅板は-極と+極のどちらになるか。 | |

| (20)ダニエル電池の亜鉛版で起こる反応式を書きなさい。 |

【解答】| 問題 | 解答 |

| (1)原子核のまわりを回っている、-の電気を持った粒子を何というか。 | 電子 |

| (2)原子核のまわりを回っている、+の電気を持った粒子を何というか。 | 陽子 |

| (3)原子が電子を失って+の電気を帯びたものを何というか。 | 陽イオン |

| (4)原子が電子を受け取って-の電気を帯びたものを何というか。 | 陰イオン |

| (5)塩化銅水溶液を電気分解するとき、塩化銅水溶液のなかで陽極の方へ移動するイオンは何か。 | 塩化物イオン(Cl–) |

| (6)塩酸を電気分解するとき、塩酸のなかで陽極の方へ移動するイオンは何か。 | 塩化物イオン(Cl–) |

| (7)赤色リトマス紙を青色にかえる水溶液の性質は何性か。 | アルカリ性 |

| (8)緑色のBTB溶液を黄色に変える水溶液の性質は何性か。 | 酸性 |

| (9)無色のフェノールフタレインを赤色に変える水溶液の性質は何性か。 | アルカリ性 |

| (10)マグネシウムを入れると水素が発生する水溶液の性質は何性か。 | 酸性 |

| (11)酸性の水溶液にマグネシウムや亜鉛などの金属を入れると何が発生するか。 | 水素イオン |

| (12)水素イオンと水酸化物イオンが結びつくと何になるか。 | 水 |

| (13)水素と水酸化ナトリウム水溶液の中和でできる物質は何か。 | 塩化ナトリウム |

| (14)硫酸と水酸化バリウム水溶液の中和でできる物質は何か。 | 硫酸バリウム |

| (15)マグネシウムを硫酸亜鉛水溶液に入れると、マグネシウム原子と亜鉛イオンはそれぞれ何と何になるか。 | マグネシウム原子→マグネシウムイオン、 亜鉛イオン→亜鉛原子 |

| (16)マグネシウムを硫酸銅水溶液に入れると、マグネシウム原子と銅イオンはそれぞれ何と何になるか。 | マグネシウム原子→マグネシウムイオン、 銅イオン→銅原子 |

| (17)亜鉛を硫酸銅水溶液に入れると、亜鉛原子と銅イオンはそれぞれ何と何になるか。 | 亜鉛原子→亜鉛イオン、 銅イオン→銅原子 |

| (18)化学電池で用いる2種類の電池のうち、イオンになりやすいのは-極と+極のどちらか。 | -極 |

| (19)ボルタ電池で銅板は-極と+極のどちらになるか。 | +極 |

| (20)ダニエル電池の亜鉛版で起こる反応式を書きなさい。 | Zn→Zn2++2e– |

高校入試理科の勉強法と伸びやすい単元

高校入試は5教科あって、勉強が大変ですよね。理科の「効果的な勉強法」や「伸びやすい単元」について、中学生向けに分かりやすく解説します。

理科の勉強法

理科は暗記内容が多く、おまけに実験もたくさん出てきます。効率的な勉強法を紹介します。

基礎を重視

理科の基礎知識をしっかり理解することが、応用問題を解くための土台になります。教科書や参考書で基本の用語や法則を復習し、重要なポイントをノートにまとめると良いでしょう。

基礎が定着すると、難しい問題にも自然と対応できるようになります。

特に以下の範囲はしっかりと覚えておきましょう。

実験の理解

理科の試験には、実験の流れや結果を理解する問題が多く出ます。実験の目的や道具の使い方、結果の意味をしっかりと押さえておくことで、記述問題や考察問題にも対応しやすくなります。

具体的には、以下の内容を勉強しておきましょう。

なお、酸化銅・塩化銅・硫化銅の実験結果や化学式について以下の記事でくわしく解説しています。

中2理科の酸化銅、塩化銅、硫化銅の化学式の一覧と実験内容

塩酸の電気分解について以下の記事でくわしく解説しています。

【中3化学】塩酸の電気分解:塩酸に電気を流したときの化学反応の解説と練習問題

苦手な中学生の多い化学反応式の作り方についてはこちらの記事で解説しています。

化学反応式の作り方:元素記号や分子の書き方、原子の数の合わせ方の解説と練習問題

語呂合わせで暗記

「繰り返し覚えても、繰り返し忘れる…」

そんなときもあります。そういうときは語呂合わせで覚えましょう。

例えば、「デンプン」はヒトの体内で分解されて「ブドウ糖」になって吸収されます。

「デンプン→ブドウ糖」なので、

「デブ」

で覚えておけば、覚えやすいです。

こうした語呂合わせはたくさんあるので、上手に活用しましょう。

元素記号の一覧や語呂合わせを以下の記事でくわしく解説しています。

中学生が覚えておくべき元素記号の一覧:覚えやすい語呂合わせと練習問題付き

過去問を活用

高校入試の過去問に取り組むことで、よく出題されるテーマや問題形式を把握できます。

最初は時間を気にせずに問題に挑戦し、解き方やポイントを丁寧に見直すと効果的です。間違えた問題は原因を分析し、解けるようにしておくと良いでしょう。

慣れてきたら「制限時間マイナス5分」で解いてみましょう。時間配分の練習にもなります。

過去の入試問題を分野別に抜粋した以下の問題集が使いやすくて便利です。

2025年受験用 全国高校入試問題正解 分野別過去問 483題 理科 化学・物理・生物・地学

理科の伸びやすい単元

理科は単元ごとに特徴が異なっています。中には「短時間で伸びやすい単元」もあります。例えば以下の単元がそうです。

「生物の種類」「生き物のからだのつくり」「地層・岩石」

生物の分野では、体の仕組みや細胞構造を覚えるだけで得点が取りやすく、学習効果が上がります。地学分野も暗記すればすぐに学校のテストや模試で点を取れるようになります。

まず伸びやすい単元から勉強し、理科に得意意識を持つようにしましょう。地震の計算や電流など苦手な人の多い単元はそれから勉強するほうが自信を持って、効率よく得点化できます。

地震の計算については、以下の記事でくわしく解説しています。

【理科】地震の計算練習問題:地震の発生時刻の求め方や計算のコツ

高校入試当日に役立つ理科の攻略法

高校入試の理科は、時間内に全問を正確に解くことが求められます。英語や数学は難易度が高いことが多く、高得点を見込みづらいです。理科や社会でほかの受験生に差をつけたいところです。

理科や社会効率よく解答するには、事前の準備や当日の工夫が必要です。この章では、試験中に役立つ時間配分や解答の優先順位の決め方、そしてケアレスミスを防ぐ具体的な方法を解説します。

時間配分と解答の優先順位

理科の試験では、限られた時間で複数の問題を解く必要があります。効率よく解答するためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 全体の時間配分を決める

試験が50分の場合、最初の5分で全体をざっと確認し、問題の難易度を把握します。次に、簡単な問題に20分、難しい問題に25分、最後の5分は見直しに使うよう計画を立てると効果的です。 - 簡単な問題を優先する

基礎知識を問う問題や計算が簡単な問題から解答し、自信をつけながら進めることが大切です。難問に時間を使いすぎると、全体の得点率が下がる恐れがあります。 - 記述問題は後回しにする

時間がかかる記述問題は、最後にまとめて取り組むのがおすすめです。途中で見直しができるよう、メモ程度の下書きを残しておくと安心です。

このように時間配分と解答の優先順位を工夫することで、限られた時間でも効率的に高得点を狙えます。

ケアレスミスを防ぐチェックポイント

せっかく勉強して知識を身につけていても、入試でケアレスミスをしてしまうと得点を失ってしまいます。以下のチェックポイントを意識してミスを減らしましょう。

- 単位や記号の確認

物理や化学の計算問題では、答えに単位を付け忘れることがよくあります。また、化学式や数値の記号の書き間違いも注意が必要です。問題文を読み返して指定された形式で解答しましょう。 - 問題文の条件を再確認

「すべて選べ」や「当てはまらないものを選べ」といった問題文の指示を見落とすミスが頻発します。条件を確認しながら解答を進めましょう。 - 計算ミスを防ぐ

計算問題では、途中の計算過程を書き残すことでミスを減らせます。特に電圧や速度の計算では、小数点や符号に注意しましょう。また、解答が不自然に大きすぎたり小さすぎたりする場合、再計算する癖をつけるとよいです。 - 記述の言葉遣い

記述問題では、用語の使い方や表現が曖昧だと減点されることがあります。用語集や教科書に載っている正確な表現を使いましょう。

なお、覚えておくべき理科の元素記号や化学式を以下の記事でくわしく解説しています。

中学生が覚えておくべき元素記号の一覧と覚え方のコツ(覚えやすい語呂合わせとテストによく出る問題付き)

中学生・高校生が覚えておくべき化学反応式の一覧(分解、酸化、還元、化合、沈殿、中和)

高校入試理科のおすすめの問題集

高校入試対策でおすすめの理科問題集を紹介します。

- テスト前の知識の抜け・漏れの確認

- 3年分の復習のスタート

のどちらにも使えます。

『高校入試 入試問題で覚える 一問一答 理科 改訂版』

最初に紹介するのは旺文社の一問一答です。

過去の高校入試問題から頻出問題ばかりを集めてつくられており、「短期間での暗記」「入試直前の最終チェック」どちらにも便利です。

時間効率の良い、おすすめ問題集です。

高校入試 入試問題で覚える 一問一答 理科 改訂版

出版社:旺文社

特徴:

過去問をもとにした一問一答形式の問題を,物理,化学,生物,地学の順に,単元ごとにまとめた暗記本です。本編の最後には代表的な実験や公式などをまとめた資料編もついています。付属の赤セルシートを使ってさくさく暗記できます。

旺文社より引用

『中学 自由自在問題集 一問一答 理科』

つづいて紹介するのは「自由自在」です。自宅学習の定番シリーズです。

中学3年間で習う理科の用語を一問一答で暗記できます。

ほかの問題集と並行して、用語の確認をしたり最終チェック用で使うのがおすすめです。

中学 自由自在問題集 一問一答 理科 (受験研究社)

自由自在の問題集編も載せておきます。これ1冊で理科の高校入試対策は十分かなという内容・分量・質です。

中学 自由自在問題集 理科: 基礎から難関校突破まで自由自在の実力をつけるスーパー問題集 (受験研究社)

出版社:増進堂・受験研究社

特徴:

〇中学3年間の内容がこの一冊で学べる

増進堂・受験研究社より引用

定期テストや高校入試での頻出用語をはじめ,中学3年間の理科の重要語句を網羅しています。一問一答式の問題で確実に理解できているかを確認できます。

〇実戦的な問題+QRで理解度アップ

一問一答式の問題だけでなく,各編の最後には実戦的な図版・資料の問題を設けました。さらに,『中学 詳説用語&資料集 理科』(別売)の関連ページを見ることができるQRコードを掲載。より深く学習することができます。

〇定期テストや高校入試に役立つコーナー

巻末に領域別の計算問題を設けています。

『高校入試 超効率問題集 理科』

3冊目は「超効率問題集」シリーズです。

この問題集の良いところは「薄い」「重要度の高い要点にしぼってくれている」という点です。とにかく早く点数アップしたい人、入試前や学校の実力テスト前に「プラス10点」をしたい人におすすめです。

高校入試 超効率問題集 理科 (シグマベスト)

出版社:文英堂

特徴:

最新の高校入試の問題から出るものだけを厳選!

全国の入試出題率と実際の正答率がわかるので、受験勉強をとにかく効率的に進めたい人にぴったりです。■最新入試のくわしい分析による詳細な“出題率”表示

最新の試験問題を徹底的に分析し、分野ごとに高出題率の単元から並べました。

さらに、各単元中の細かい項目にもそれぞれの出題率をしっかり記載。

よく出る項目を“超効率”的に勉強することができます。■入試本番での“正答率”をもとに問題を分析!

多くの問題に入試での正答率を載せました。

さらに、出題率・正答率をもとに“差がつく”や“超重要”などのマークをつけており、合格ラインを意識しながら勉強することができます。■自分の得意・不得意をつかめる“出るとこチェック”

それぞれの分野のはじめには、2ページのチェック問題を載せています。

最初に自分の得意な単元と不得意な単元がわかるようになっているので、苦手な単元から効率よく解いていくことができます。■重要度を増す“思考力問題”にもしっかり対応

Amazonより引用

近年出題率がどんどん上がっている思考力問題を数多く載せています。

さまざまな分野の中で,いろいろなパターンの設問を掲載しているので、入試本番にもしっかり対応できます。

『塾で教える高校入試 理科 塾技80』

4冊目は「塾技」です。

この問題集は難関国公私立高校志望者向けにつくられており、

「問題の解き方」

「知識や解答テクニックの使い方」を徹底的に解説してくれています。

「使い方」の解説が実践的で、すぐ使えて、すぐ得点化できます。

理科で得点を稼いでおきたい人におすすめです。

塾で教える高校入試 理科 塾技80 改訂版

出版社:文英堂

特徴:

学校では教えてくれない技で入試理科を完全攻略!

【1】学校では教えてくれない塾独自の「塾技」を学べる!

現役塾講師が、塾で教える「塾技」を公開! 学校の教科書レベルから入試レベルまで引き上げます。【2】難化傾向にある入試理科に対応!

実験を通した問題や記述問題が増え、「なぜ」が重要な理科。「塾技要点・解説」と「用語チェック」で解決します。【3】無理なく入試レベルの実力が身につく構成!

「塾技要点」→「塾技解説」→「塾技チェック! 問題」→「チャレンジ! 入試問題」と入試レベルまで段階的な力の向上が可能です。【4】全分野を1冊で完全網羅!

深い内容まで踏み込みながら中学理科の全分野を1冊にまとめた参考書+問題集です。【5】巻末の用語チェックで重要な用語をくわしく解説!

Amazonより引用

「塾技要点」で登場する「用語」を忘れてしまった人のために巻末でくわしく解説しました。

『最高水準問題集 高校入試 理科』

最後に紹介するのは、難関国公私立入試対策の定番である「最高水準問題集」です。

難問をメインに構成されており、学校のテストで80-90点を安定して取れている人が入試に向けてレベルアップをするのに最適です。

「最高水準問題集」と「最高水準問題集 特進」に分かれており、「特進」のほうが難問ぞろいです。

最高水準問題集↓

最高水準問題集 高校入試 理科

特進↓

最高水準問題集 特進 中3理科

出版社:文英堂

特徴:

最高レベルの入試対策! 難関高校の入試を突破するための問題集

Amazonより引用

◇◆本書の構成は、本冊160頁 + 別冊 解答・解説64頁 となります。◆◇

特長1.過去の入試問題を徹底分析

国立・私立難関高校の入試問題を全分野から厳選。よく出る問題には「頻出」マークを、特に難しい問題には「難」マークをつけて、問題を解きながら、問題のレベルや傾向がわかるように配慮しました。

特長2.重点的に強化できる単元別の配列

各自の学習計画に合わせてどこからでも学習できます。また弱点分野の補強や、入試直前の重点演習もできます。

特長3.入試対策総仕上げのための模擬テスト

入試本番を想定した模擬テストを巻末につけました。志望校突破のための最終チェックができます。

ほかの科目の勉強方法や問題

教科別・単元別の勉強方法は下記の記事をご覧ください。

中学生のためのZ会【数学】高校受験数学の勉強方法と学習計画

平面図形・空間図形の問題の解き方

関数、比例・反比例の問題の解き方

確率の問題の解き方

高校受験によく出る数学の文章問題10日分:1日5問×10日で文章問題を得意に

【英語】高校受験英語を得意にする勉強方法

不定詞3用法の見分け方

前置詞の覚え方

助動詞の覚え方

be動詞・一般動詞の違いと使い分け方

高校受験によく出る英熟語・連語の一覧:例文付き

【国語】高校受験国語の長文読解のコツと学習計画

【中学古文】頻出古語84・歴史的仮名遣い・月の名称の一覧と問題

高校受験で覚えておくべき漢字の問題100題

【理科】高校受験理科を得意にする勉強方法

高校受験によく出る理科の記述問題(生物・地学・物理・化学)

【社会】高校受験社会を得意にする勉強方法

【高校受験】社会でよく出る一問一答形式の問題(地理・歴史・公民)

高校受験によく出る社会の記述問題(地理・歴史・公民)

【高校入試】歴史の流れの説明

【高校入試】社会によく出る年号・年代の語呂合わせ

【中学歴史の流れ】高校入試対策でのメリットと押さえておくべきポイント

【時期別の勉強スケジュール(直前対策など)】

コメント

化学の分野で、炭酸水素ナトリウムの分解の問題で、分解によってできた物質の中に、炭酸水素ナトリウムと書いてありましたが、あれはミスでしょうか?

また、原子核の構造の話の問題で、陽子は原子核の周りを回っていると書いてありましたが、私が知る限りでは陽子は原子核の中に中性子と一緒に入っており、原子核の周りは電子しか回っていないと思うのですが、どうでしょうか?

このページは、中学生たちにとってはとても有用だと思うので、もし間違いであれば訂正をお願いします

長文失礼しました

ご指摘ありがとうございます!非常に助かります!

「植物の体のつくりとはたらき」の問題

(14)の問題は、

植物が「二酸化炭素」を吸収して「酸素」を放出するはたらきを何というか。

↑ ↑

と言う問題ですが、

二酸化炭素と酸素が逆だと思います。

違ったらすみません。

ありがとうございます!これは光合成のことでした。お恥ずかしいミスです。

「光と音」のとこで14の1920÷6=340となっていますが答えは320だと思います

あと、「気象と前線」のとこで2の答えが上昇気流となっていますが下降気流だと思います

もし違っていたらすみません

ミスでした!

見つけていただき、ありがとうございます!

「植物の体のつくりとはたらき」の問題

(13)光合成によってある養分と気体がうまれる。何と何か。

→答え デンプンと二酸化炭素

二酸化炭素ではなく、酸素ではありませんか?

「酸素」です!

ありがとうございます!