※この記事は旧版です。最新版のスケジュール管理法はこちらをご覧ください。

→中学受験のスケジュール管理完全ガイド|年間・週別・家庭でできる計画法

「中学受験は親の受験」といいますが、

毎日つきっきりで子どもの勉強をみるのは負担が大きいですよね。

どこまですればいいのか、どうすればいいのか悩みどころです。

ひと昔前なら親が家で子どもに勉強を教えていましたが、

今では勉強スケジュールの作成と管理を親のタスクにしている家庭も多くなっています。

そこで今回の記事では、下記の3点を紹介します。

- 中学受験の勉強に親はどこまでかかわればいいか

- 勉強スケジュールの作成ポイント

- 時間に余裕のないときはどうすればいいか

中学受験の勉強へのかかわり方に困っている方も、これから中学受験の対策を本格的にはじめていく方もぜひ参考にしてください。

【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。タブレットなら「いつ・何を勉強すればいいか」「復習するほうがいい問題は何か」を自動で提示してくれます。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学受験を成功させるための親の役割

中学受験をするにあたって、保護者の方の役割はとても重要です。

塾の送迎

まず、塾の送り迎えが大きな役割です。

塾が自宅から片道20分以上かかる場所ならやはり送っていかざるを得ないでしょう。

行くときは陽が高くても、帰りは真っ暗になっていることが多いです。

6年生になると週5-6日通塾する子が多く、ほぼ毎日送迎することになります。

子どもの体調管理

中学受験は長期戦です。途中で体調をくずすときもあります。

ですが、学年が上がるにつれて塾の授業を1日・2日休むだけで授業内容についていくのが大変になります。

体調をくずす頻度を減らすだけで勉強の苦労を何割か減らせます。

食事の管理

体調を管理するうえで、「食事」は重要です。

栄養のあるものを用意し、そのときの子どもの体調によってメニューをアレンジしているご家庭も少なくありません。

疲れているときはビタミンBを多くふくむ豚肉やサバ、

風邪気味のときはビタミンCを多くふくむピーマンやブロッコリーを食事にさりげなく入れるなど、陰の努力が数年後の受験結果に影響を与えます。

模試のやり直しの管理

学習成果を確かめるために定期的に模試を受けるのが定番です。

模試は最良の教材です。受けっぱなしではなく、やり直しを子どもにさせるのも親でないとなかなか難しいです。

子どものメンタルのサポート

模試や宿題が上手く行かないと子どもは自信を失い、最悪の場合、受験をやめると言い出しかねません。

ネガティブな結果に打ちのめされている子どもを励まし、また前向きな気持ちにしていくのも重要な役目です。

※関連記事:中学受験をやめたいと思ったら?:保護者ができる対処法と勉強嫌いにならないようにする上手なサポート方法

中学受験で計画的な勉強が欠かせない

中学受験では算数、国語、理科、社会の勉強に加えて「英語入試」という選択肢まであります。

「何を」「いつまでに」「どれくらい」勉強するのか、勉強計画が大切です。ですが、小学生が計画的に勉強するのはハードルが高いです。

そこで、親のサポートが重要な役割を果たします。

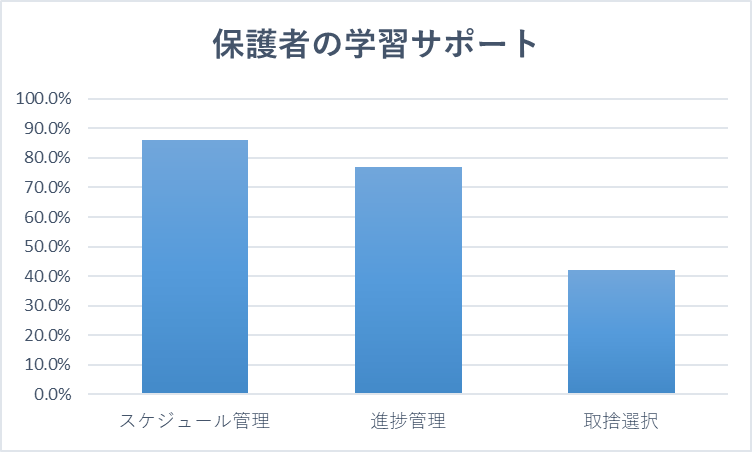

親の学習サポートの内訳

サポートとひと口にいっても、大きく3つに分かれます。

下記のグラフは中学受験生の保護者の方を対象に、子どもの勉強にどう関わっているかを調査した結果です。

この調査によると、親のサポートは下記の3つに大別されます。

- スケジュール管理

- (学習の)進捗管理

- 取捨選択

なかでも、スケジュール管理と進捗管理が大半を占めていることが分かります。

スケジュール管理と進捗管理がメインの役目

単元の説明や問題の解き方は

塾の授業を受け、自分で問題集の解説をみればわかります。

ですが、大量の勉強を回しながらタイミングよく復習するのは小学生にはまだむずかしいです。

子どもに任せると、

算数ばかり勉強してしまったり、

国語の漢字の暗記ばかりしてしまったりする場合もあります。

そこで、「スケジュール管理」と「進捗管理」を親が行うことで、小学生にはまだできない部分を補っている家庭が多いです。

中学受験のスケジュール管理・宿題管理の仕方

では、親は子どもの学習スケジュールをどう管理すればいいのか、ポイントを5つご案内します。

年間スケジュールを大まかに把握する

まず、塾や模試のスケジュールを1年ごとに把握しましょう。「何月に何があるか」が分かれば十分です。

例えば「6月に模試がある」と分かれば、5月からは模試に向けて「どの単元を復習するか」を決められます。

受験勉強のスケジュール作成と管理方法

つづいて、スケジュール管理の仕方を説明します。

スケジュールは1週間単位で作る

まず、スケジュールは1日単位ではなく、1週間単位でゆるめに作りましょう。

月曜日は15:45に学校から帰って18時まで復習をして、18時から1時間食事をして~のような、産業ロボットのようなスケジュールを作ってしまいがちです。みっちり作りこんでも数日で破綻します。

土曜か日曜を予備日にする

1週間のなかで勉強量の少ない予備日をつくるようにしましょう。土曜か日曜を予備日に設定しておくと便利です。体調不良の日や家族の予定もあります。

週末を1日予備日にしておけば、家族で出かけてもその前後で勉強量を調整しやすいです。

中学受験は長丁場ですから、無理なくつづけられるペースが成績アップにつながります。

また、スケジュールの作成と管理には子どもを参加させてください。子どもが自分でもスケジュールを意識して動けるほうが成績アップにつながるからです。

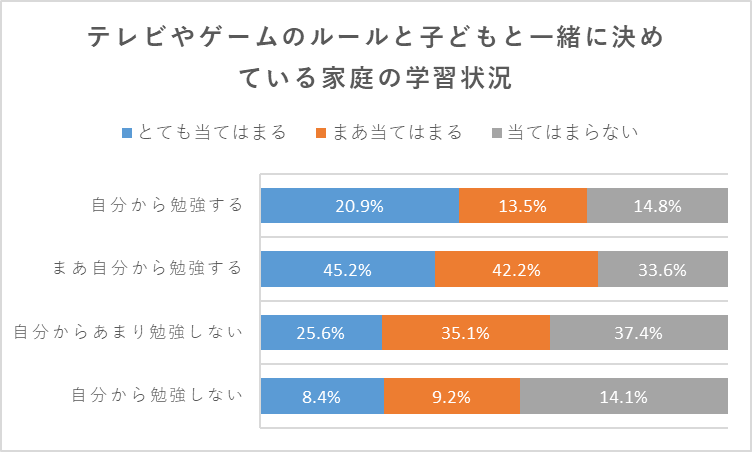

自主性の高い子は成績が伸びやすいです。そして受験は自主性を育てる大きなチャンスです。

上記のグラフのように、子どもをルール作りに参加させていると「自分から行動する(勉強する)姿勢」になりやすいです。

成績を上げるためにスケジュール管理をするわけですから、そのスケジュールの作成・管理に子どもを主体者として参加させると、成績アップにとてもプラスになります。

新たな勉強と復習の時間比率は1:1にする

スケジュールの作成と管理の大枠ができれば、次は時間配分です。

勉強する内容は

- 新たな勉強

- 復習

の2種類です。

この2種類の時間配分は1:1にします。

子どもは塾の宿題など新たな問題を解きたがりますが、直接点数につながるのは復習のほうです。1度解いて正解したくらいでは、1-2週間で忘れてしまいます。記憶が長持ちする子でも1か月も持ちません。

実際、中学受験塾では復習テストを2週間に1度か、1か月に1度の頻度で実施しています。忘れたころにテストをすれば、テスト勉強をして思い出してくれます。

ただし、これで十分なのかというと、やはり足りないのです。

これで十分なら志望校に届くくらいの偏差値を模試で取れているはずです。

塾がもうけている復習頻度を2倍にしましょう。具体的には、先週か先々週の宿題をもう1度解くようにしてください。

1か月に1度の復習で足りないなら、2週間に1度復習しましょう。

2週間に1度の復習で足りないなら1週間に1度復習しましょう。

これで「新たな勉強」と「復習」の勉強量が1:1になります。

塾に通わずに勉強している子も、復習は1-2週間に1回入れるようにしておきましょう。忘れてしまってから復習すると時間がかかるうえに、それほど解けるようになりません。

ちなみに、勉強量は2倍になりますが、勉強時間は1.5倍以下です。1度解いて、塾で解説も受けています。記憶から消え去る前に復習するので、問題を早く解けます。

この復習頻度でしばらく勉強をしていると、「できる」問題がふえてきます。

特に算数は積み重ねの教科ですから、直近の内容がスラスラできると新たに習う内容も早く理解して解けるようになります。

復習をこまめにしておくことで、

これから習う内容の理解度があがってくるのです。

教科ごとに勉強時間を配分する

最後に、教科別に時間配分をします。中学受験は算数が圧倒的に1番大変なので、ふと気づくと算数ばかり勉強してしまいます。

ですが、入試は算数だけではありません。

志望校入試の教科別配点をチェックしましょう。大抵は、以下の表のような配点比率です。

| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |

| 均等配点 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 算・国重視 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |

| 算・国偏重 | 2 | 2 | 1 | 1 |

関西圏でよくある3科型入試でも、上記表のいずれかの比率に近いものがほとんどです。

スケジュールを立てるときに、勉強時間を入試の配点比率にあわせます。

例えば1日2時間勉強するとしたら、1週間で12時間勉強する計算になります。

(日曜は予備日)

1日、1週間の勉強時間を下記のように配分します。

1日平均:算数36分、国語36分、理科24分、社会24分

1週間:算数3.5~4.5時間、国語3.5時間、理科2~2.5時間、社会2~2.5時間

算数は少し多めに配分しましょう。難易度がたかく、時間がかかる教科ですから。

※算数の勉強で困っている方・もっと得意にしたい方向けに、おすすめ問題集をこちらで紹介しています。

5年生におすすめの中学受験問題集

6年生におすすめの中学受験問題集

ご家庭によって週末は3倍勉強するなど、子どもと相談してルールを決めておくといいですね。

子どもの学習進捗を管理する(宿題管理)

スケジュールを作成したら、次は学習進捗・宿題の把握です。子ども主体で動かします。

学習進捗欄をつくって子どもに書かせる

いつ・何ページまで終わったかを書き入れる欄をスケジュール表にもうけておきましょう。

予定どおり進んでいるかどうか、どこかで調整が必要かなどを把握しやすくなります。

1番大切なこととして、進捗は子どもに書かせてください。

自分で管理させて、自分で考えさせます。親はあくまで「進捗表の記載があっているかどうか」の確認をしたうえで、予定どおり進んでいなければ「どうする?」と聞いてあげてください。

1週間のなかでつじつまが合えばいい

実際に勉強してみて、スケジュールどおりに行くことはあまりありません。「1週間のなかで大体つじつまを合わせる」くらいで十分です。

「相談に乗る」というスタンスで接する

最初のうちは、子どもが進捗を書くのを忘れたり、宿題が終わっていなかったりすると勉強をいやがるかもしれません。

それでも「勉強しなさい!」と叱るのではなく、

「どうすれば予定どおりできそう?」と相談に乗るスタンスにしてみてください。

叱られると、叱られないようにするために勉強するようになってしまいます。

実力をつけるためや、志望校に合格するためという目的からズレてしまいます。

こうなると、予定どおり勉強しても成績が伸びづらくなります。

それでも子どもが勉強を渋っていたり、

親の側のイライラが爆発しそうなときは、「決めたことを実行しないこと」を叱るようにしましょう。「勉強しないこと」ではなく、「決めたことを実行しないこと」です。

こういう子は勉強に対して受け身になっており、自分事だと思っていないことがよくあります。

自分で自分の決めた約束を破るのは、自分にとって良くないことです。そうした自己責任感を身につけさせて、自分が受験勉強の主体者なのだと気づくようにしてあげましょう。

そのためにも、スケジュールの作成段階で子どもにしっかり関わらせてください。

子どもも一緒に作成したスケジュールですから、

子どもが予定を実行しないときに、声かけがとてもしやすくなります。

予備日に宿題をもう1周する

スケジュールの作成時に「予備日」を設けておくと、勉強がほぼ予定どおり進んだ週には予備日がフリータイムになります。

子どもの様子をみて半日リフレッシュ時間を過ごし、残り半日は宿題をもう1周してみましょう。

一度勉強してまだ数日しか経っていないので解き方をよく覚えています。このタイミングで解きなおしをすると定着率が高いです。

学習スケジュールを回せないときの対応

もしも宿題に追われていたり、問題を解くのに思いがけず時間がかかってしまっていたらどうするかをお伝えします。

宿題は全部やらなくてもいい

まず、塾の宿題を必要な範囲だけやりましょう。

全部する必要はありません。

宿題の目的は、「授業で教わった範囲の問題を解けるようにすること」です。

全ての問題に解答して丸つけをすることではありません。

塾の教材や授業ノートをみても解き方がわからない問題があれば、塾の先生に聞くようにしましょう。

自宅では、

- 自力で解ける問題

- 解説を読めば解ける問題

を2-3回繰り返し解き、確実に解ける問題を増やすようにします。

小5まででひととおりの内容は習い終わっています。宿題をしなくても、気になった内容は復習できます。

睡眠時間はけずらない

何があっても、睡眠時間は確保しましょう。

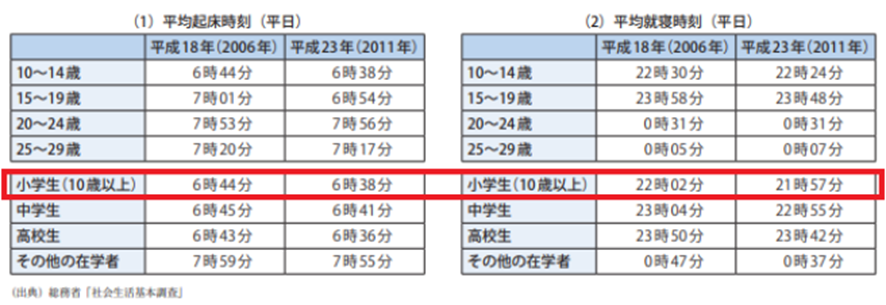

下記の表は、日本人の平均起床時間・就寝時間を表しています。

小学生は平均して21時57分に眠りについて、6時38分に起きています。睡眠時間は8時間41分です。

小学生に推奨されている睡眠時間は9-11時間とも9-12時間とも言われていますから、この睡眠時間は短いです。

中学受験生に限定すると、睡眠時間はさらに短くなります。

ある調査では、中学受験生の睡眠時間は下記のような結果だったそうです(ナビコより)。

- 睡眠時間が7時間の子が38%

- 睡眠時間が8時間以下80%以上

塾の宿題など受験勉強で忙しく、寝るのが遅くなっている実態がわかります。

睡眠不足になると頭が働かなくなったり、

精神的に不安定になりやすくなります。

ただでさえ入試でピリピリした時期に差しかかっていくわけですから、心身ともに健康な状態を保つようにしたいですね。

運動時間を定期的に入れる

勉強がうまくいかないときは大きなストレスを感じています。

そのストレスが原因でさらに勉強が行き詰まりやすくなります。

勉強のストレスを解消したり、頭をすっきりさせるためにも運動を定期的に取り入れましょう。

息が切れて人と話しにくくなる程度の運動を週に150分するか、スポーツやダッシュなどの激しい運動を週に75分すると、脳のストレス反応が弱まりメンタルヘルスが改善することがわかっています。

(医療法人社団 平成医会HPより)

塾の行き帰りにジョギングをしてスッキリした頭で問題に取り組めば、普段なら解けない問題でも解法を思い出しやすくなるかもしれません。

算数の先取り学習を慎重に行う

受験算数の勉強に入るにはまず小学校で習う算数を終わらせる必要がありますが、この壁を乗り越えるのに一番苦労する人が多いです。小学校内容を先取りするので、予習になります。「なんとなく分かった」というレベルで終わってしまう子が少なくありません。

小学生はまだまだ自主性が育っていませんから、苦手な問題は苦手なまま残して次に進んでしまいがちです。早く予習しつつ、苦手を残さないように「復習しながら」進めるようにしてみてください。

算数の先取りをするのに便利な学習道具としてRISU算数という、「算数に特化したタブレット型の通信教育サービス」があります。

問題を解くにつれてAIが子どもの学習状況を分析し、「ちょうどいい」レベルに教材が自動に変化します。苦手なものを苦手なまま取り残さないようにできています。

先取り学習をしたい人が多く利用しており、利用している子どもの75%以上が自分の学年より上のステージを先取りしています。

また、検出されたつまづきにはトップチューターらによる個別メールとピンポイントで解説した動画でのフォローが入るので、苦手意識を持つ前に苦手を解消できます。

小学校の勉強先取りはもちろん中学受験の問題もたくさんあり、RISUの会員で四谷大塚の全国小学生学力テストやSAPIXの模試で全国1位を取っている子も出ています。

まず体験を受けてみて、お子様に合うようなら先取り学習をすぐ始めることをおすすめします。

費用のシステムが分かりにくいので、その解説も含めて下記の記事で紹介しています。

RISUのPRバナーも貼っておきます。クリックいただくと直接RISUのHPに移動できます。

通信教育を試してみる

中学受験の学習範囲はとても広く、管理は大変です。「こりゃ、ダメだ」と感じたら、通信教育を試してみるのも一つの手です。

カリキュラムが用意されているうえに、タブレット学習ならAIが要復習問題」を自動的に提示してくれます。「何をすればいいか」を迷うことがなくなります。

難関中学対策ならZ会

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ

中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。

- 視覚的に理解しやすい授業動画

- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい

- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる

- 合格実績は4,000名以上

※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法

5、6年生の受験勉強スケジュールとポイント

中学受験の勉強が忙しくなる5、6年生の一般的な勉強スケジュールを確認していきます。

時期ごとのポイントもお伝えしますので、スケジュールを作成される際の参考にしてください。

5年生は解き方の理由を追求する

4年生までで中学受験内容の基礎をひととおり勉強していると仮定します。

大手の集団指導塾ではそのスケジュールです。

自宅学習などほかの勉強方法を取っている方も、

目安として4年生終わりまでにひととおりの内容を勉強しておくことをおすすめします。

5年生からはいよいよ受験レベルの問題にチャレンジしていきます。

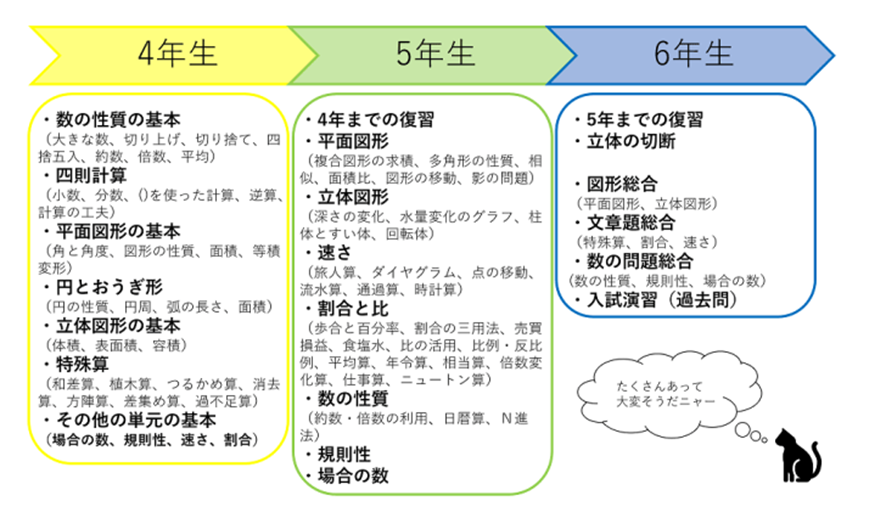

下記の画像は大手塾における4-6年生の算数のカリキュラムです。

4年生までは各単元名に「~の基本」という文言が入っていますが、

5年生になると「基本」が外れます。

下記のような順番で学習が進みます。

「4年生で各単元の基本を習う」

↓

「5年生で各単元の受験レベルを習う」

↓

「6年生で入試によく出る単元融合問題を習う」

5年生からは本格的な受験勉強がはじまります。

難易度があがるため1度習って解けるようになっても、解き方を忘れやすくなります。復習が欠かせません。

塾でもその対策として、5年生から授業回数を増やします。

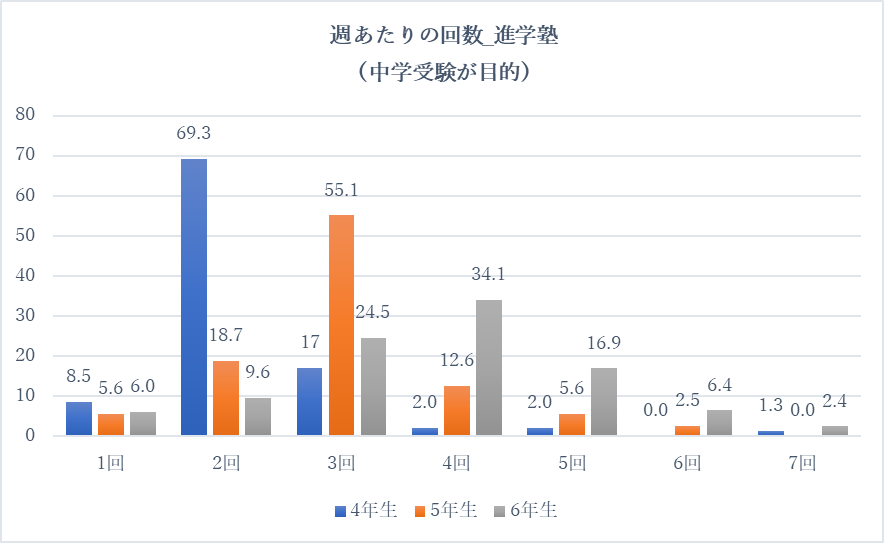

下記のグラフをご覧ください。

- 4年生は週2回が1番多い

- 5年生は週3回が1番多い

4年生→5年生で週当たりの授業回数が

2回→3回へと増えているのがわかります。

この時期には特に算数がむずかしくなり、

勉強を嫌がる子が増えてきます。

特に苦手になりがちなのが、

割合・比・速さ・図形です。

※単元別に苦手を克服できる勉強方法を紹介しています。

リード文が長くなり、1つの問題に条件が3つも4つも入ってきます。

例えば下記のようなぐあいです。

「兄が家を出発してから途中で休憩をしている間に自転車で追いかけていた弟が追い抜いてしまって、途中で引き返してきて兄と合流」

1回読んでもちょっと状況がつかみにくいですよね。

問題文に書かれている状況を読み解き、

設定された条件を整理するには国語の読解力が必要になります。

問題のタイプや難易度が変わるため、

4年生までは機械的に解いたり直感で解けていたものが、5年生になると解けなくなります。

どういう解き方をしているのか、

なぜその解き方をしているのかを理解しながら勉強していくスタイルに変えていく必要があります。

6年生はじめから入試レベルの勉強スタート

入試では単元別の問題も出ますが、

上位校になればなるほど、複数の単元をまたいだ問題が良く出題されます。

比例・反比例と図形を融合させた問題や、

「算数と国語」や「理科と国語」を融合させた記述問題などです。

こうした問題は入試頻出問題集などを使い、パターン演習を繰り返すことで解きやすくなります。

ここで一段と学習量を増やすことになります。

教科別に勉強すれば良かったのが、

国語の記述力が問われるようにもなります。

記述問題は中学入試で出題割合が高くなっていますから、

5-6年生の勉強の大きなテーマと言えます。

※記述力をあげるトレーニング方法とおすすめの問題集を以下の記事で紹介しています。

記述力をあげるトレーニング方法

記述力アップのおすすめ問題集

記述力も読解力も語彙が基本です。

わからない語彙が1つでもあると長文の内容がぼやけますし、

語彙が不足していると微妙な心情を記述できません。

語彙力に不安のある方は国語辞典を上手に使うと、語彙を飛躍的に増やせます。

※国語辞典を使う読解力アップ法

※紙の辞書と電子辞書の便利な使い分け方

6年生夏までに受験校を決定

6年生の春から入試頻出問題の対策をして、入試でどれくらい解けるようになるか予想がつくようになります。

その予想を踏まえて、小6の夏までには受験校を決めるようにしましょう。

【志望校の決め方】受験校は難易度別に3校ほど選ぶのがセオリーです。

①チャレンジ校

②本命校

③安全校

第一志望校は「チャレンジ校」か「本命校」になります。勉強状況を不安になる方もいますが、行きたい中学は変えないほうがいいです。

受験校すべてに縁がなかった場合(いわゆる「全落ち」)、何年もがんばってきた本人も保護者の方も残念な気持ちになります。

それを避けるために「安全校」を受けることが一般的です。

安全校は子どもの実力ならかなり受かりやすそうな中学校です。

「2-3番目くらいに行きたい中学」を選ぶようにします。

入試が差し迫った冬だと「1番行きたい中学」をみすえて勉強しますから、安全校をその時期に選ぼうと思っても慎重に選べなくなります。

※関連記事:【中学受験】志望校はいつまでに・どうやって決める?

【国立中学、公立中高一貫校】「行きたいわけではないけど、全落ちを避けたい」という理由で

国立中や公立中高一貫校を受験する場合もあります。

とにかく地元の公立中を避けたい場合に取る手段ですが、

注意が必要です。

というのも、最近では公立中高一貫校の人気が急上昇しているため、ほんの1-2年で難易度が大きく変わる学校があります。

※関連記事:全国の公立中高一貫校の偏差値表

公立中高一貫校は私立中と入試制度が違いますので、対策方法も変わります。適性検査の対策方法を下記の記事でまとめています。

また、公立中高一貫の対策でおすすめのe点ネット塾のPRバナーも貼っておきます。クリックいただくとHPに移動できます。

10月から過去問対策

小6の10月からは過去問対策に入りましょう。

プレテストを10-11月に受けるでしょうから、その対策もかねて過去問を活用します。

過去問を解くときのポイントを3つお伝えします。

解く前に大問ごとの時間配分を決める

大問が4つあるのにじっくり解いていたら大問2までしか解けなかった、ということもあります。

1点でも多く取るために作戦を立てておきましょう。

- 大問ごとに何分くらいかかりそうか

- どの順番で解けば高い点数を取れそうか

を想像して、時間配分と解答の順番を事前に決めておきます。

時間を計って解く

時間配分の練習をしておきましょう。

大問を1つ解き終わるごとに時計を見て、残り時間を確認します。

「残り時間でどの問題なら解けそうか」を素早く考えて解きます。

また、大問ごとにかかった時間をメモしておきましょう。

思ったより時間のかかった大問、

時間のかからなかった大問があるはずです。

解く順番を入れ替えるだけで点数がアップします。

制限時間が終わっても解く

制限時間が終わっても、残っている問題があれば解くようにしましょう。

- 時間があれば解ける問題

- 時間があっても解けない問題

をあぶりだすためです。

「時間があれば解ける問題」は解答スピードがあがればすぐに点数アップにつながります。

解けるはずの問題を繰り返し解いて、

全体的に定着度をあげるようにしましょう。

逆に、「時間があっても解けない問題」はその単元の理解がまだまだ不十分です。

該当単元に戻ってしっかり復習しましょう。

まとめ

中学受験をするご家庭向けに、親の役目とスケジュール管理の仕方を説明しました。

学年があがるにつれて中学受験生の勉強は忙しくなります。

勉強に行き詰っても、小学生が自分で勉強内容を見直すのはむずかしいです。

親が勉強スケジュールを作成して進捗を管理してあげれば、子どもは安心して目の前の問題に格闘することができます。

記事内では学習スケジュールの作成方法や管理方法をお伝えしました。

作成と管理どちらにも子どもを関わらせれば、自主性を育てるきっかけにもなります。

できる準備をすべてした状態で中学入試当日を迎えられるようにしたいですね!

※関連記事:【中学入試】面接でよく聞かれる質問例と模範回答例

※関連記事:中学受験当日、面接の服装どうする?

【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。タブレットなら「いつ・何を勉強すればいいか」「復習するほうがいい問題は何か」を自動で提示してくれます。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント