小学3年生になると、習う漢字の数が増え、文章題で問われる内容もむずかしくなります。

「漢字は覚えられるけど、文章読解が苦手…」

「算数の文章問題が苦手。国語の読解力がネックなのかも…」

国語の読解力はすべての教科の基本ともいわれ、国語を得意にしたいと願う保護者の方はとても多いです。

そこで今回は小学校3年生の国語で気をつけることを確認していき、目安の勉強時間を確認していきます。

中学受験をする小3が家庭学習で何をすれば良いかも紹介しています。

下記リンクは難関中学受験対策に強いZ会のHPです。3年生から受験対策を受けられます。リンク先で中学受験コースの案内を見れます。

Z会 中学受験コースの案内

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

小学3年生の家庭学習時間

「小学生は学年×10分勉強しましょう」とよく言われます。

3年生だと1日30分です。

本当にこれで十分なのでしょうか。一般的に小学生は毎日どれくらい勉強しているものなのでしょうか。

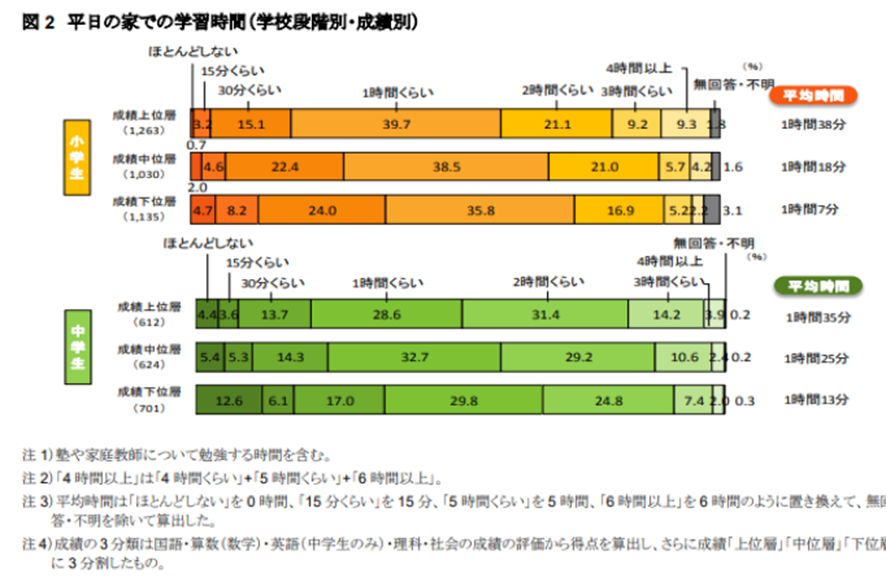

3年生の家庭学習時間は61分

実は、3年生は「30分」どころか「61分」勉強しています。

下記のグラフをご覧ください。小学校1年生から6年生までを対象に、1日の家庭学習時間を調査した結果です。

「3年生の平均学習時間は61分」となっており、「学年×10分」を大きく越えています。

また、1・2年生の家庭学習時間はほとんど同じですが、3年生になると急に伸びて61.3分になります。

3年生は学校で英語(外国語活動)・理科・社会の授業がはじまります。宿題も増えて分からないものも増えるため、勉強時間を以前より長めにとるほうが良いでしょう。

小学生の7割は1日1時間以上家庭学習をしている

下記グラフのように、小学生は平日でも1日1時間以上家庭学習をする子が7割を占めます。

この勉強時間のなかには宿題以外の勉強時間も含まれています。

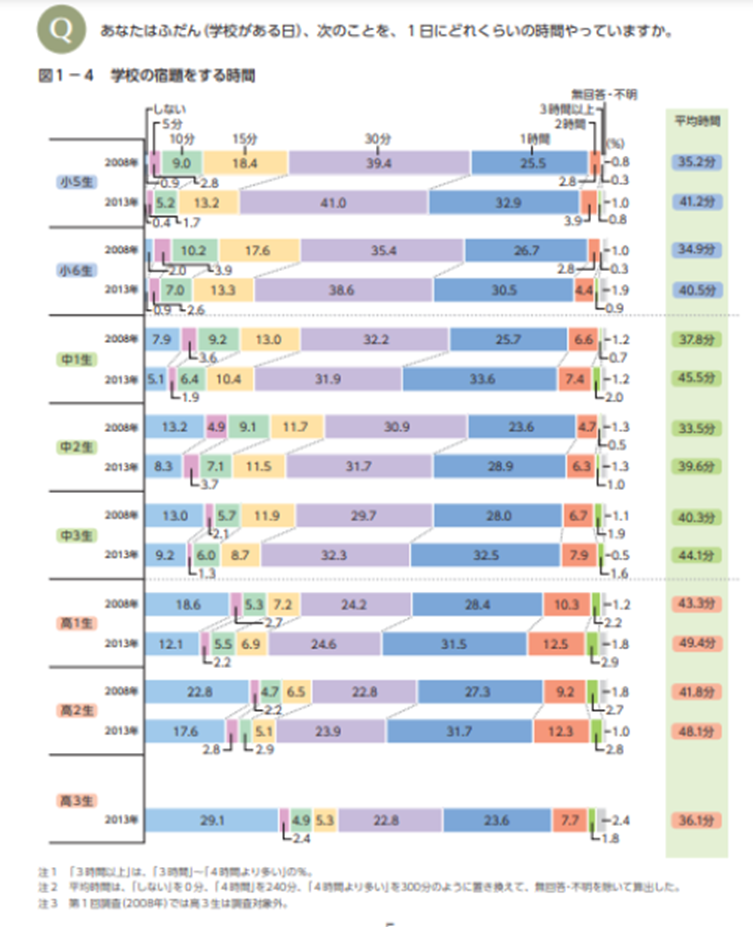

下記のグラフをみると、学校の宿題を平均30-40分ほどで終わらせています。つまり、1時間のうち30分は宿題、残り30分は宿題以外のプラスアルファの勉強時間であることが分かります。

中学受験をする小3は毎日1-2時間勉強している

小3のなかでも、中学受験をする子については毎日1-2時間の勉強時間を取りましょう。

Z会の調査で3人に1人は平日1時間弱、さらに3割近い人が平日1-2時間の勉強時間を取っていることが分かっています(Z会より)。

勉強時間は長ければ長いほど良いわけでもないですが、国語の漢字知識や読解力、算数の計算力をつけるにはある程度の長さの勉強時間は必要です。

小学3年生が国語の家庭学習ですべきこと

3年生が国語を自宅で勉強するときには、いくつかポイントがあります。

漢字を工夫して覚える

3年生では漢字をたくさん習います。覚え方に工夫が必要です。

小学校では漢字を学年別に下記表のように習います。

| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |

| 80字 | 160字 | 200字 | 202字 | 193字 | 191字 |

3年生は漢字を200個も習います。1年生が80個でしたから、2.5倍にもなっています。

数が増えただけでなく、「へん」や「つくり」も習います。

ここからは漢字の覚え方を3つ紹介します。

「へん」や「つくり」を色分けする・意味も覚える

「にんべん」「きへん」などたくさんの「へん」を習います。

それぞれの「へん」を意味と一緒に覚えつつ、漢字を書くときに色分けしておくと印象に残りやすくなります。

漢字の意味は現在の使われ方と違っている場合があります。

たとえば「級」は「いとへん」です。いとへんは糸に関係する漢字に使われますが、級は糸に関係しませんよね。これは、級がもともと「機織りで順序どおり糸をつなげていく様子」を表している漢字だからだそうです。

現在の意味で納得できるものもあれば、「なぜこの部首?」と不思議なものもあります。そういうときに国語辞典を使うとわかりやすい解説が載っていて、さらに勉強になります。

声に出す・空中にも書く

覚えるときはできるだけ五感を使うほうが覚えやすいです。

漢字を覚えるときはノートに書くだけでなく、空中に書いたり声に出したりするのがおすすめです。

視覚や聴覚も使って覚えるので、記憶に残りやすくなります。

確認テストをする

ひととおり勉強したら、最後に確認テストをしてみましょう。

漢字をノートなどで隠して、読み仮名から漢字を書いてみます。

これは「自己テスト」と言って、覚えたことをアウトプットすることで記憶に定着させる学習方法です。

ひらすら何度も書いて覚えるよりも、アウトプットの回数を増やすほうが覚えやすいことが脳科学の研究でわかっています。

小学校3年生で習う漢字のへん・つくりと意味の一覧

| へん・つくり | 意味 | 例 |

| にんべん | 人の動きに関係する | 「他」「代」など |

| きへん | 木に関係する | 「根」「植」など |

| さんずい | 水に関係する | 「泳」「湯」など |

| ぎょうにんべん | 進むことや道に関係する | 「役」「待」 |

| いとへん | 糸に関係する | 「級」「終」など |

| ごんべん | 人が話すことに関係する | 「詩」 |

| うかんむり | 家の屋根の下にいるイメージ | 「客」「宿」など |

| てへん | 手の一部や、手でする動きに関係する | 「打」「拾」など |

| こころ | 心や感情に関係する | 「想」「意」など |

| しんにょう | 歩くこと、進むことに関係する | 「進」「返」など |

| くさかんむり | 草花に関係する | 「葉」「薬」など |

| しめすへん | めでたいこと | 「礼」「神」など |

| こざとへん | 丘などふくらんだ場所に関係する | 「院」「階」など |

| おおざと | くに、まち、むらなど区域に関係する | 「部」「都」 |

| たけかんむり | 竹に関係する | 「笛」「筆」など |

本の読み聞かせをする

読み聞かせというと未就学児向けと感じられるかもしれませんが、3年生ではまだまだ必要とされています。

子どもがひとりで本を読んでいても、実はあまり理解せずにあらすじを追うだけ、絵を見て楽しむだけになっていることがよくあります。登場人物の感情の変化は、読み聞かせをするなかで親の声のトーンで理解しやすくなります。

言葉の意味が分からないとき、そばに親がいれば子どもも聞きやすいです。

学習習慣をつける

毎日の学習習慣はとても大切です。1日にまとめて勉強するより、毎日コツコツ勉強するほうが成果につながります。

学習習慣のつけ方を説明します。

毎日同じ時間やタイミングに勉強(宿題)をする

家庭学習を習慣化するには、週4日以上(1週間の過半数)は勉強の時間を持てるようにしましょう。

ポイントは、寝る前に歯を磨くのと同じように、同じ時間か同じタイミングに実施することです。

- 学校から帰ってきたらすぐ

- 夜ごはんを食べる前(夜ごはんを作っている間)

- お風呂に入る前

などのタイミングが多いです。どのタイミングが良いかはご家庭の生活スケジュールによります。

「夜ごはんを食べる前」が気持ち的にも、ごはんを食べた後のスケジュール的にも(お風呂、歯磨き、明日の準備、寝かしつけ)都合がいいでしょう。

ただ、習慣ができるまでは親がついていないとできません。共働き家庭だと、「学校から帰ってきたらすぐ」はむずかしいかもしれません。

その場合は、「夜ごはんを作っている間」にリビングで宿題をさせる方が多いようです。ちょっとハードですけど、音読もできます。

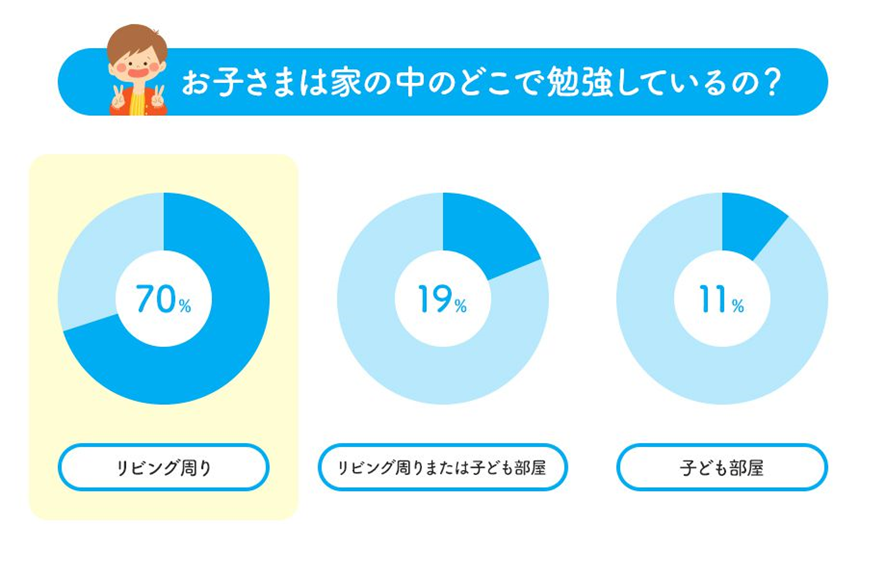

毎日同じ場所で勉強(宿題)する

勉強をする場所も固定するほうが習慣化しやすいです。

場所が変わると気分が変わって良い面もありますが、習慣化するときには同じ場所のほうが「いつもどおり感」が早く身につきます。

ちなみに、勉強する場所はやはり圧倒的にリビングが多いようです。

最初のうちは親が一緒に勉強する

3年生とはいえ、いきなり一人で勉強する習慣をつくるのは大変です。

最初のうちは親がそばについてあげて、子どもが勉強しやすい状況をつくってあげましょう。

慣れてくれば最初だけ一緒にいて、途中から子どもだけにするなどします。

勉強の過程を大事にする

答えがあっているかだけでなく、どう勉強しているかも確認しておきましょう。

小学校の宿題は「問題を解くところまで」なので、答えを書けば勉強したことになると勘違いしてしまっている子がとても多いです。

勉強はむしろ以下の2点の「変化」が重要です。

- 覚えていなかったことを覚える

- できなかったことをできるようにする

答えを書くだけだと、「覚えていないまま」「解けないまま」で終わってしまいます。

「どうやってこの問題を解くんだろう?」

「どうしてこの解き方なんだろう?」を考え、試行錯誤して学力が伸びていきます。

中学受験をする小3は国語の家庭学習で何をすれば良いか

中学受験を予定している小3の場合、前述の内容に加えて家庭で身につけておくと良いことがあります。

※関連記事:塾なしで中学受験を成功させるためにおすすめの問題集や親子間のコミュニケーション方法を紹介

4年生の漢字を先取りする

中学受験をするなら、4年生の漢字は3年生のうちに覚えておきましょう。理由は、ハイレベルな文章読解の練習をするためです。

中学受験の国語の文章は、普通の小学生には読みづらいテーマのものが選ばれます。受験生の間で差をつけるためです。

むずかしい文章でも読めるようにするには、「身のために合うレベルの文章」ばかり読んでいても足りません。「背伸びをしてちょうど良いくらい」のレベルにチャレンジする必要があります。

3年生なら4年生対象の文章問題にチャレンジするほうが良いです。4年生向けの文章には4年生向けの漢字が使われています。そのため、4年生の漢字を先取りしておきましょう。

語彙力を伸ばせる環境をつくる

中学受験では高校生なみの語彙力が求められます。小学生が普通に使う言葉だけではなく、大人が使う言葉にも日常的に触れさせる必要があります。

「つかの間の休息だったね」など、大人どうしなら使うであろう言葉も日常生活で意識的に使いましょう。

また、意味の分からない言葉が出てきたときにすぐに調べられるように、リビングに国語辞典を置いておくと良いです。

最初は手間がかかりますが、はじめのうちに10の手間をかけておくと、後々、100の手間を省けるようになります。

※関連記事:中学受験をする小学生におすすめの国語辞典

※関連記事:【中学受験】小学生向けの語彙力向上ドリル・国語辞典:選び方と親子でできる言葉の練習法を紹介

週1-2題は文章問題を解く

週1-2題は長文読解問題を解きましょう。

初めて読む文章で問題を解く練習をしましょう。

国語の文章問題は「読み方」「解き方」の両方の知識と学力が必要です。特に初見の文章で問題を解くには、文章を読みながら本文のポイントを整理する必要があります。

この練習を日常的に繰り返して、読む力・解く力をきたえることができます。

月1回作文を書く

国語には「文章を書く力」が欠かせません。

書く力をきたえるため、月1-2回作文をするのがおすすめです。助詞(て、に、を、は)などの文法の使い方も勉強できますし、論理的思考力が養われます。

高校入試は作文が必須ですし、中学入試でも記述問題が増えてきています。

また、6年一貫教育をお手頃な学費で受けられると最近人気の公立中高一貫校入試ではほぼ作文が必須です。

市販の作文ドリルを使うか、最近読んだ本の内容を誰か(家族など)に紹介する文章を100-200字以内くらいで書いてみましょう。

最初は話し言葉になっていても大丈夫です。がんばって書いたことをほめてあげて、まずは「続けること」を重視してみましょう。

※関連記事:小学生の文章力をアップさせるおすすめのトレーニング方法

※関連記事:文章力のトレーニングにおすすめのドリルや問題集

受験対策に向けて通塾か家庭学習メインかを決める

中学受験の対策を塾メインか家庭学習メインにするかを決めておきましょう。

さらに、塾にする場合でも塾の種類も選ばないといけません。下記のような選択肢があります。

- 集団指導塾のみ

- 個別指導塾のみ

- 集団指導塾と個別指導塾の併用

- 塾と家庭教師の併用

集団指導塾のみだった方が途中から個別指導塾や家庭教師を併用される場合もあります。

6年生の冬(入試直前)に算数や理科でプロ家庭教師を活用して10-20点アップをする場合や、難関中学入試に向けて低学年から家庭教師を利用する場合など、学習手段も多様化しています。

※関連記事:【中学受験】個別指導塾だけで大丈夫!?

※関連記事:【中学受験】個別指導塾併用のメリット

※関連記事:中学受験で家庭教師を利用して志望校合格する方法

状況や時期に応じて上手に活用したいですね。

さらに、家庭学習のみで受験対策をされているご家庭もあります。

首都圏で偏差値60以上の中学校に合格されているご家庭でもそうした方が2割ほどいらっしゃいます(ひまわり教育センターより)。

ご家庭の学習方針次第では、「塾なし」でも受験対策ができるような環境ができています。

※関連記事:塾なし中学受験:家庭学習のみで志望校に合格できる勉強方法と効果的な志望校の選び方

国語の家庭学習におすすめのツール

家庭での学習ツールは大きく3つあります。

- 市販教材

- 通信教育

- アプリ

です。それぞれの選び方を説明します。

市販のドリル・問題集

市販教材はネットや本屋さんで子どもと一緒に選ぶのがおすすめです。

親が気に入ったものを買って子どもにさせるのも良いですが、子どもがする気になってくれなかったら意味がありません。

「主婦と生活社」の『すみっコぐらしシリーズ』や学研の『ドラゴンドリルシリーズ』など、子どもの興味を引きながら楽しく勉強できるドリル・問題集がたくさんあります。

子どもが気に入ったものを使うと、楽しく勉強に取り組んでくれるようになります。

毎朝5分の学習習慣をつけるためのドリル(『早ね早おき 朝5分ドリルシリーズ』)もあれば、中学受験に向けて思考力や応用力を養う問題集(『トップクラス問題集』)もあります。

学習目的に合わせて選ぶようにしましょう。

※関連記事:3年生向けの市販教材をこちらの記事で学習目的別に紹介しています。

3年生算数のおすすめドリル・問題集

3年生国語のおすすめドリル・問題集

通信教育を試してみる

塾に通ってみて上手くいかなければ、通信教育を試してみるのも一つの手です。

移動時間がゼロですし、塾に比べて短時間の1回あたりの勉強が短時間に設計されています。「塾と併用」「通信教育単独」のどちらも選べます。

難関中学対策ならZ会

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

下記リンクは思考力アップや難関中学受験対策に強いZ会のPRリンクです。リンク先で資料請求を申し込めます。

Z会 小学生コースの案内

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ

中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。

- 視覚的に理解しやすい授業動画

- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい

- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる

- 合格実績は4,000名以上

※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法

下記リンクは進研ゼミ小学講座の案内ページです。リンク先で無料体験を申し込めます。

楽しく算数を勉強するならRISU

算数に苦手意識のある子を「算数好き」にする通信教育としてRISUが注目を集めています。

ゲームのようにステージをクリアすればするほど算数の問題を解けるようにしていくシステムです。

小学校の勉強先取りはもちろん中学受験の問題もたくさんあり、RISUの会員で四谷大塚の全国小学生学力テストやSAPIXの模試で全国1位を取っている子も出ています。

費用のシステムが分かりにくいので、その解説も含めて下記の記事で紹介しています。

下記リンク先はRISUのHPです。リンク先で無料体験を申し込めます。

アプリで気軽に学習

勉強が苦手な小学生や、楽しく少しずつ「勉強」に慣れさせたい幼児・小学校低学年には、ゲーミフィケーション(ゲーム性を取り入れたもの)を取り入れたアプリがおすすめです。

国語の漢字、算数の計算をはじめとして、英検®対策、中学入試対策に使えるアプリも数多くあります。

ほとんどのアプリは無料で利用できますが、アプリ内課金のあるものや広告表示のあるものもあります。

- 親と一緒のときにだけ使っていい

- 広告はタッチしない

などのルールを事前に決めておきましょう。

※関連記事:おすすめアプリを下記の記事で紹介しています。

算数のおすすめアプリ

国語のおすすめアプリ

英語のおすすめアプリ

まとめ

小学校3年生になると学校の授業時間数が増えて、勉強が忙しくなります。

国語も1年間で200個の漢字を習いますし、長文の読み取りも深いレベルまで求められるようになります。

だからこそ、漢字の覚え方を工夫するなど、勉強の仕方をステップアップさせやすいタイミングでもあります。

リビング学習を習慣化できれば、子どもの勉強の様子をみることができます。

国語辞典の使い方で困っていたり、勉強に集中できていない様子があれば、

すぐに気づいて声をかけてあげられます。

中学受験の勉強もまだ本格化していない学年ですから、今のうちに勉強への知的好奇心を高め、勉強の仕方を工夫する習慣をつけておきたいですね。

月1-2回作文を書くようにしてみましょう。私立中学入試では記述問題が多くなってきていますし、公立中高一貫校入試では必ず作文が出ます。

※関連記事:【中学受験国語】おすすめの記述・作文問題集:書き方の基本から難関レベル対策まで

まだ勉強を「勉強」と感じていない間に、「読むことは楽しい、書いたことが相手に伝わるのはうれしい」という経験をお子様に積ませてあげると、国語力をしっかりと伸ばしやすくなります。

下記リンクは難関中学受験対策に強いZ会のHPです。3年生から受験対策を受けられます。リンク先で中学受験コースの案内を見れます。

Z会 中学受験コースの案内

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント