小学4年生になると、授業時間数が6年生と同じコマ数まで増えて、しかもクラブ活動もはじまります。

国語の勉強も本格的に読解や記述をはじめてきており、勉強がさらに忙しくなる学年です。

保護者の方にとっても、子どもの語彙力が気になりますよね。

国語の読解力はすべての教科の基本ともいわれ、漢字や語彙の知識を豊富にして国語を得意にしたいと願う保護者の方はとても多いです。

そこで今回は小学校4年生の国語で気をつけることを確認していき、子どもへの保護者の方のかかわり方について確認していきます。

この記事は下記の方向けです。

- 国語が心配な小学校4年生のお子様のいる方

- 中学受験を検討(予定)しており、国語の読解力や記述力を高めておきたい方

※関連記事:【中学受験】勉強スケジュールの作成・管理方法を解説:親はどこまでサポートすればいい?

【下記リンクは難関中学受験対策で定番のZ会のHPです。1万字以上の超長文読解や複雑な計算対策など特訓系の講座だけ受講することもできます。リンク先で無料体験を申し込めます。】

Z会の通信教育 中学受験コース※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

小学4年生国語の家庭学習法

国語は勉強しにくい科目だと思われがちですが、日常生活でできる対策方法がたくさんあります。

漢字、長文読解から作文までつながる勉強方法をお伝えします。

復習の習慣をつける

2、3年生で360個もの漢字を習っています。たくさん習って、忘れてきている漢字もあるかもしれません。

漢字が1つ2つわからないだけで長文の内容を読み取りにくくなりますから、毎日復習の時間をつくりたいですね。

復習をこまめに行えば、定着度を上げられます。

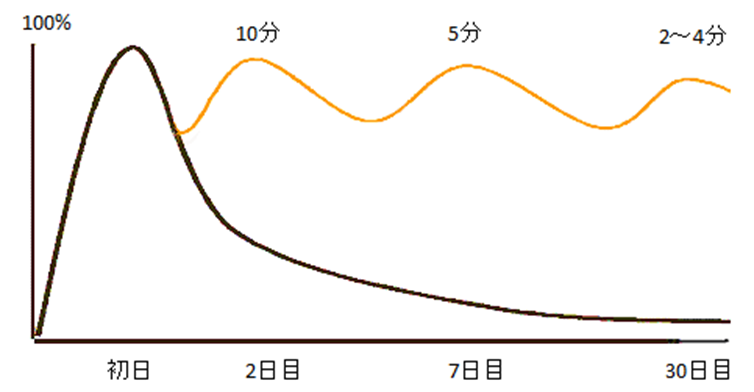

記憶に関する有名な研究で、エビングハウスの忘却曲線というものがあります。

黒字の曲線は学習した内容が記憶にどれくらい定着していたかを表しています。

学習した初日を100%とすると、2日目には26%まで定着率が低下しています。

オレンジの曲線は、1度学習した内容を復習すると定着率がどう変わるかを示しています。

1度学習した内容を次の日に復習すると記憶が9割以上復活しています。

小学校からは毎日宿題が出ます。宿題をするときに、今日の宿題をするだけでなく、昨日の宿題をもう1度やるようにしてみましょう。

定着状況や理解度を確認する

勉強が忙しくなると、早く終わらせようとしてしまいがちになります。

- 「問題の答えを早く出そう」

- 「宿題を早く終わらせよう」

という意識になってしまい、答えを埋める作業になってしまいます。

正解した問題の解き方を子どもに説明してもらったり、確認テストをしたりするなどして身に付いたかどうかをチェックするようにしましょう。

語彙力をあげる

この時期には語彙力による学力差が目立ってきます。

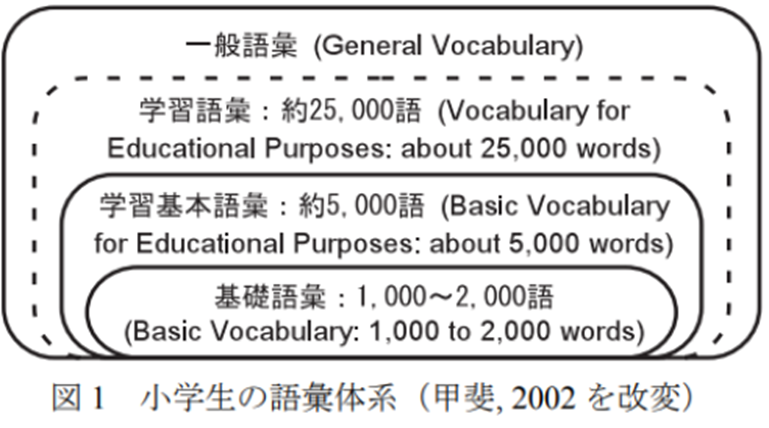

日常生活を送るだけなら数千語程度で十分です。ただ、学習力を高めるにはさらに2万語必要です。

語彙は理解を深めるための必須手段です。語彙が乏しいと浅い理解で終わります。

語彙力の差が国語力の差になり、全ての教科で学力差につながります。

日常会話だけでは、語彙はなかなか増えません。読書をし、紙の国語辞典を習慣的に使うと語彙を大きく増やせます。

※関連記事:【中学受験】国語辞典を使う習慣をつくって語彙力・読解力を伸ばす方法(小学校低学年・高学年)

※関連記事:【中学受験】低学年・高学年におすすめの国語辞典:子どもに合う辞書の選び方や辞書の引き方も解説!

漢字を工夫して覚える

小学校では漢字を学年別に下記表のように習います。

| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |

| 80字 | 160字 | 200字 | 202字 | 193字 | 191字 |

4年生は1年間で漢字を202個も習います。これまで習ってきた漢字も含めると642個になります。

読む機会、書く機会が減っている今日では、漢字を覚えるのは保護者の方が子どもの頃よりもはるかに大変になっています。

だからこそ、30年前の子どもたちよりも覚え方を工夫するチャンスでもあります。

ここからは漢字の覚え方を3つ紹介します。

「へん」や「つくり」を色分けする・意味も覚える

「にんべん」「きへん」などたくさんの「へん」を習います。それぞれの「へん」を意味と一緒に覚えつつ、漢字を書くときに色分けしておくと印象に残りやすくなります。

漢字の意味は現在の使われ方と違っている場合があります。

たとえば「級」は「いとへん」です。いとへんは糸に関係する漢字に使われますが、級は糸に関係しませんよね。これは、級がもともと「機織りで順序どおり糸をつなげていく様子」を表している漢字だからだそうです。

現在の意味で納得できるものもあれば、「なぜこの部首?」と不思議なものもあります。そういうときに国語辞典を使うとわかりやすい解説が載っていて、さらに勉強になります。

漢字の部首の一覧

| 部首 | 意味 | 例 |

| にんべん | 人の動きに関係する | 「仲」「伝」など |

| こへん | 子を意味する | 「孫」 |

| うかんむり | 家の屋根の下にいるイメージ | 「官」「察」など |

| ぎょうにんべん | 進むことや道に関係する | 「径」「徒」など |

| こころ | 心や感情に関係する | 「念」「愛」など |

| てへん | 手の一部や、手でする動きに関係する | 「折」「挙」 |

| きへん | 木に関係する | 「巣」「旗」など |

| さんずい | 水に関係する | 「治」「漁」など |

| ひへん | 火に関係する | 「灯」「熱」など |

| うしへん | 牛に関係する | 「牧「特」 |

| めへん | 目に関係する | 「省」 |

| しめすへん | めでたいこと | 「祝」「票」 |

| のぎへん | 穀物に関係する | 「種」「積」 |

| たけかんむり | 竹に関係する | 「管」「節」など |

| いとへん | 糸に関係する | 「結」「紀」など |

| ふねへん | 舟に関係する | 「航」 |

| くさかんむり | 草花に関係する | 「芽」「菜」など |

| ころもへん | 衣服に関係する | 「衣」「初」 |

| ごんべん | 人が話すことに関係する | 「訓」「説」など |

| しんにょう | 歩くこと、進むことに関係する | 「辺」「連」など |

| おおざと | くに、まち、むらなど区域に関係する | 「郡」 |

声に出す・空中に書く

覚えるときはできるだけ五感を使うほうが覚えやすいです。

書いているときは視覚を使いますし、声に出すと聴覚も使えます。

また、ノートだけでなく空中に指で書いてみるのも良い勉強になります。

新しく習った漢字を何度か書いて覚えたかなと思ったら、目線を上にあげます。

これだけで、たった今書いていた漢字を思い出しにくくなります。

この状態で空中に書ければ、その漢字はかなり定着するはずです。

漢字テストをする

ひととおり勉強したら、最後に自分で書き取りの確認テストをしてみましょう。

テストと言っても、問題用紙をつくる必要はありません。

テキストの漢字をノートなどで隠し、読み仮名を見て漢字を書きます。

漢字10個を1まとまりにして、全問正解するまで10問すべてテストを繰り返してください。

これは「自己テスト」と言って、覚えたことをアウトプットすることで記憶に定着させる学習方法です。

ひらすら何度も書いて覚えるよりも、アウトプットの回数を増やすほうが覚えやすいことが脳科学の研究でわかっています。

長文は「なぜ?」を考えながら読む

1、2年生で学んだ内容をもとにして、読む力も書く力もより高いレベルが求められます。

説明的文章でも文学的文章でも、「根拠」を見つける力が必要になります。

1、2年生では「どう書いているか」「どう行動しているか」が中心でしたが、3、4年生では「なぜどう書いているか」「なぜそう行動しているか、感じているか」を考えないといけません。

こうした「なぜ?」から始まる根拠探しは、「自分と他人は性格が違い、感じ方が違う」と知ることがスタートです。

読む力だけをきたえても、テクニックによる答え探しになってしまいがちです。書く力もきたえつつ、書いた内容をお互いに伝えあうことで、相手への想像力を養えます。

読書をする

国語力の基本は「読む力」と「書く力」です。

読む力は読書できたえられます。読むことで語彙などの知識を習得し、情緒面の発達を促せます。文部科学省でも国語教育のあり方について下記のように提言しています。

小学校段階では,「聞く」「話す」「読む」「書く」のうち,「読む」「書く」が確実に身に付くようにしていくことが大切である。これは,いわゆる「読み・書き」の徹底を図ることが重要であること,情緒力を身に付けるには「読む」ことが基本になること,論理的思考力の育成は「書く」ことが中心になると考えられることによる。今以上に,「読む・書く」の定着を図ることが重要である。

文部科学省「国語力を身につけるための国語教育の在り方」より引用

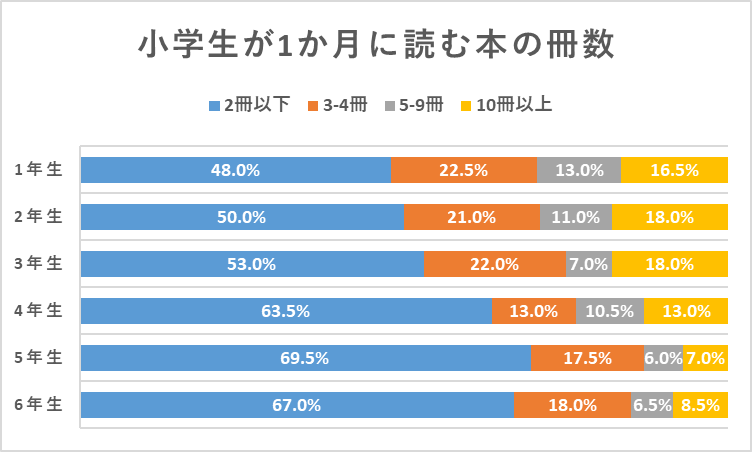

スマホの普及などにより、小学生の読書量は30年前と比べて減っています。

30年前は1か月に約9冊読んでいたそうですが、下記のグラフのように現在の4年生の6割以上は2冊以下です。

読書と読解は読み方が異なりますし、毎月9冊も読まなくてもいいとは思います。

ですが、読書をすれば日常生活にはない状況や言葉の言い回しにたくさん触れられます。文字から情景を思い浮かべる練習もたくさんできます。

「なぜ?」を頭の隅っこにおきながら、読書も定期的にするようにしましょう。

また、分からない言葉が出てきたら一緒に国語辞典を調べるようにすると、国語辞典を日常的に使う習慣を無理なくつくることもできます。

子どもにスマホを持たせるご家庭も多くなる学年です。スマホのアプリも紙の国語辞典も両方使いこなせるようになってほしいですね。

※関連記事:【紙の辞書と電子辞書(スマホ)】どっちがいい?メリットとデメリットを比較して使い分け方を解説!

親子でニュースの会話をふやす

気になったニュース(スポーツで、経済、国際紛争などなんでも)について、親子で会話をする機会を増やしてみましょう。

4年生の国語のポイントは「話の根拠をみつける」「相手の感じ方を知る」です。下記のようなことを子どもに聞いてみると、子どもが他人の立場や状況を想像するきっかけになります。

「サッカー日本代表はどうしてW杯で活躍できたと思う?この活躍を1番喜んでるのは誰だと思う?」

「もしこの火事が自分たちの家/マンションで発生したらどう思う?」

想像して言語化すると表現力を養う練習になります。

作文を書く

表現力を伸ばすには「書く力」が欠かせません。

書く力をきたえるため、月1-2回作文をしてみましょう。論理的思考力が養われますし、助詞(て、に、を、は)や接続語(だから、そして、しかし、ところが)などの文法の使い方の勉強にもなります。

作文のテーマは何でもいいのですが、最近読んだ本や体験、ニュースについて感じたことを誰か(家族など)に紹介する文章を100-200字以内くらいで書いてみましょう。

- どのような内容か

- 自分がどう感じたか

- なぜそう感じたか

の3点を入れるようにします。

最初は話し言葉になっていても大丈夫です。がんばって書いたことをほめるなどして、続けやすくしてあげてください。書いた文章にイラストを描いてみるのも良いですね。

私立中学入試や公立中高一貫校入試でも、「書く力」は重視されています。

難関私立中学入試の国語は記述問題中心です。いくら読解問題で点が取れる子でも、記述で点が取れないと国語が足を引っ張ってしまいます。

【中学受験】国語の記述問題の書き方と勉強方法:苦手な記述を得意にするコツ

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

また、文科省の方針で全国に公立中高一貫校がぞくぞくと作られています。私立中のような6年一貫制教育を公立の費用で受けられるので、注目を集めています。

毎年全国のどこかで公立中高一貫校が誕生していますので、ときどきチェックしておきたいですね。

※関連記事:全国の公立中高一貫校偏差値表

【下記リンクは公立中高一貫校の適性検査対策の専門塾のPRです。適性検査は「思考過程を身につける必要」があるため、専門の対策が欠かせません。

私立中受験の「ついで」の対策ではなく、専用カリキュラムで対策しているところがおすすめです。】

中学受験をする小学4年生の家庭での取り組み方

中学受験をするご家庭の多くは、本格的な受験対策を4年生ではじめています。

そこで、中学受験の小4が家庭で取り組んでおくと良いことを紹介します。

※関連記事:塾なしで中学受験を成功させるためにおすすめの問題集や親子間のコミュニケーション方法を紹介

5年生の漢字を先取りする

中学受験をするなら、5年生の漢字を4年生のうちに覚えておきましょう。理由は、ハイレベルな文章読解の練習をするためです。

中学受験の国語の文章は、普通の小学生には読みづらいテーマのものが選ばれます。受験生の間で差をつけるためです。

むずかしい文章でも読めるようにするには、「身のために合うレベルの文章」ばかり読んでいても足りません。「背伸びをしてちょうど良いくらい」のレベルにチャレンジする必要があります。

4年生なら5年生対象の文章問題にチャレンジするほうが良いです。5年生向けの文章には5年生向けの漢字が使われています。そのため、5年生の漢字を先取りしておきましょう。

語彙力を伸ばせる環境をつくる

中学受験では高校生なみの語彙力が求められます。小学生が普通に使う言葉だけではなく、大人が使う言葉にも日常的に触れさせる必要があります。

「つかの間の休息だったね」など、大人どうしなら使うであろう言葉も日常生活で意識的に使いましょう。

また、意味の分からない言葉が出てきたときにすぐに調べられるように、リビングに国語辞典を置いておくと良いです。

最初は手間がかかりますが、はじめのうちに10の手間をかけておくと、後々、100の手間を省けるようになります。

※関連記事:中学受験をする小学生におすすめの国語辞典

※関連記事:【中学受験】小学生向けの語彙力向上ドリル・国語辞典:選び方と親子でできる言葉の練習法を紹介

週1-2題は文章問題を解く

週1-2題は長文読解問題を解きましょう。

初めて読む文章で問題を解く練習をしましょう。

国語の文章問題は「読み方」「解き方」の両方の知識と学力が必要です。特に初見の文章で問題を解くには、文章を読みながら本文のポイントを整理する必要があります。

この練習を日常的に繰り返して、読む力・解く力をきたえることができます。

月1回作文を書く

国語には「文章を書く力」が欠かせません。

書く力をきたえるため、月1-2回作文をするのがおすすめです。助詞(て、に、を、は)などの文法の使い方も勉強できますし、論理的思考力が養われます。

高校入試は作文が必須ですし、中学入試でも記述問題が増えてきています。

また、6年一貫教育をお手頃な学費で受けられると最近人気の公立中高一貫校入試ではほぼ作文が必須です。

市販の作文ドリルを使うか、最近読んだ本の内容を誰か(家族など)に紹介する文章を100-200字以内くらいで書いてみましょう。

最初は話し言葉になっていても大丈夫です。がんばって書いたことをほめてあげて、まずは「続けること」を重視してみましょう。

※関連記事:小学生の文章力をアップさせるおすすめのトレーニング方法

※関連記事:文章力のトレーニングにおすすめのドリルや問題集

受験対策に向けて通塾か家庭学習メインかを決める

中学受験の対策を塾メインか家庭学習メインにするかを決めておきましょう。

さらに、塾にする場合でも塾の種類も選ばないといけません。下記のような選択肢があります。

- 集団指導塾のみ

- 個別指導塾のみ

- 集団指導塾と個別指導塾の併用

- 塾と家庭教師の併用

集団指導塾のみだった方が途中から個別指導塾や家庭教師を併用される場合もあります。

6年生の冬(入試直前)に算数や理科でプロ家庭教師を活用して10-20点アップをする場合や、難関中学入試に向けて低学年から家庭教師を利用する場合など、学習手段も多様化しています。

※関連記事:【中学受験】個別指導塾だけで大丈夫!?

※関連記事:【中学受験】個別指導塾併用のメリット

※関連記事:中学受験で家庭教師を利用して志望校合格する方法

状況や時期に応じて上手に活用したいですね。

さらに、家庭学習のみで受験対策をされているご家庭もあります。

首都圏で偏差値60以上の中学校に合格されているご家庭でもそうした方が2割ほどいらっしゃいます(ひまわり教育センターより)。

ご家庭の学習方針次第では、「塾なし」でも受験対策ができるような環境ができています。

※関連記事:塾なし中学受験:家庭学習のみで志望校に合格できる勉強方法と効果的な志望校の選び方

小学4年生の家庭学習時間

4年生は家でどれくらい勉強すればいいのでしょうか。

「小学生は学年×10分勉強しましょう」とよく言われます。

4年生だと1日40分です。

本当にこれで十分なのでしょうか。一般的に小学4年生は毎日どれくらい勉強しているものなのでしょうか。

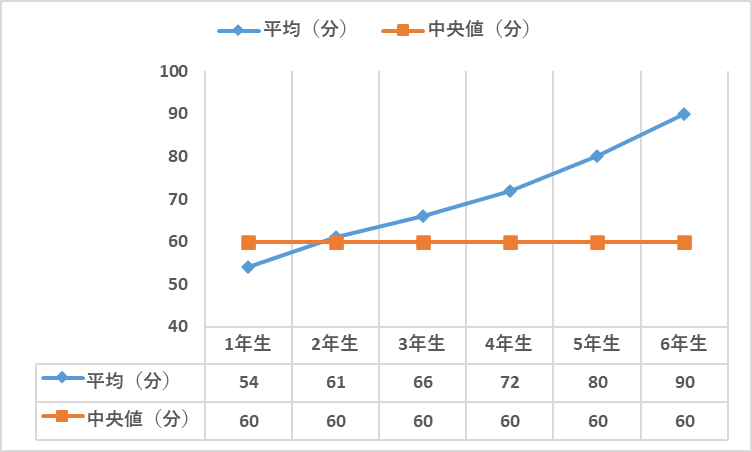

4年生の家庭学習時間は72分

実は、4年生は「40分」どころか2倍近い「72分」勉強しています。

下記のグラフをご覧ください。小学校1年生から6年生までを対象に、1日の家庭学習時間を調査した結果です。

- 4年生の平均家庭学習時間は72分

- 4年生の家庭学習時間の中央値は60分

- 4年生以降、家庭学習時間の増加幅が大きくなる

3年生の平均家庭学習時間は66分でしたが、

4年生になると72分と約1割も長くなっています。

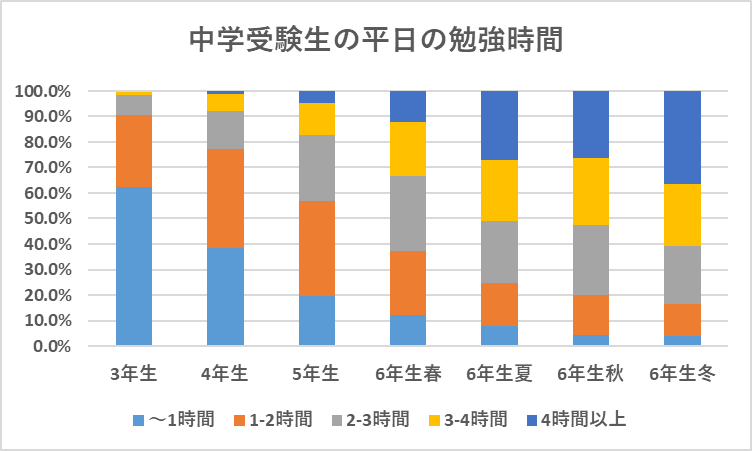

中学受験小4は2時間以上勉強する

中学受験を予定されているご家庭では、受験勉強が本格化していく時期です。平日2時間以上の勉強時間が多いです。

以下のグラフは中学受験生の学年別の勉強時間を調査した結果です。

2人に1人は平日1-3時間の勉強時間を取っています。

小学4年生の国語で習う内容

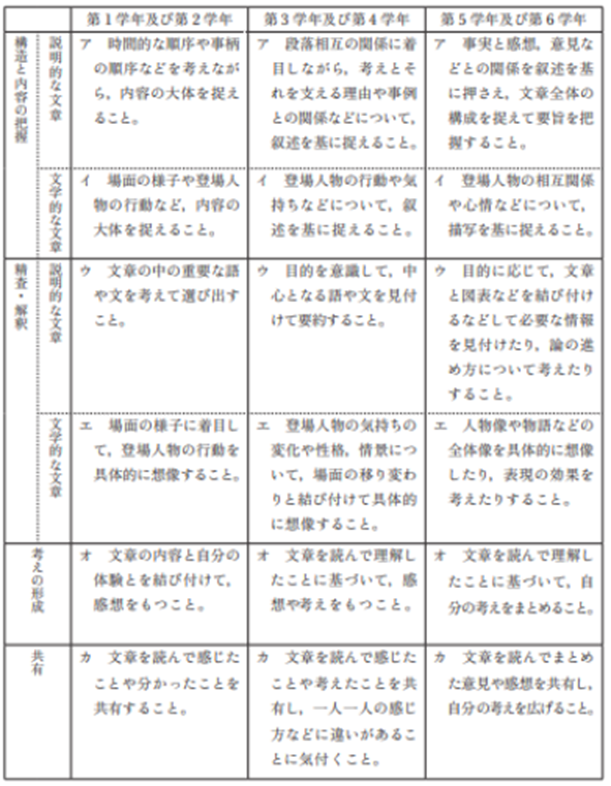

小学生が勉強する内容は、学習指導要領で下記のように定められています。

学習指導要領を元にして、3、4年生の国語が1、2年生とくらべてどのようにステップアップするかをまとめました。

| 1、2年生 | 3、4年生 | |

| 説明的文章 | 話の順序を追い、重要な語や文を選びだす。 | 段落ごとの記述内容から根拠をみつけ、文章の内容を要約している言葉や文を選びだす。 |

| 文学的文章 | 登場人物の行動を追い、感情を想像する。 | 本文内容をから登場人物の感情を捉え、場面の移り変わりを基に登場人物の感情や性格、考え方を想像する。 |

| 文章の記述 | 文章の内容と自分の体験を結び付け、感じたことを相手に伝える。 | 文章の内容について自分の感じたことを他人に伝え、人によって感じ方がさまざまであることを知る。 |

1、2年生は大まかにストーリーを捉える勉強をしていましたが、3、4年生では意見や感情の根拠を捉える力を養う勉強をします。

家庭学習に便利な学習ツール

家庭での学習ツールは大きく2つあります。

- 市販教材

- 通信教育

です。それぞれの選び方を説明します。

市販の問題集

家庭学習の定番といえば、まず市販の問題集です。

問題集はネットや本屋さんで子どもと一緒に選ぶのがおすすめです。

親が気に入ったものを買って子どもにさせるのも良いですが、子どもがする気になってくれなかったら意味がありません。

「主婦と生活社」の『すみっコぐらしシリーズ』や学研の『ドラゴンドリルシリーズ』など、子どもの興味を引きながら楽しく勉強できるドリル・問題集がたくさんあります。

子どもが気に入ったものを使うと、楽しく勉強に取り組んでくれるようになります。

毎朝5分の学習習慣をつけるためのドリル(『早ね早おき 朝5分ドリルシリーズ』)もあれば、中学受験に向けて思考力や応用力を養う問題集(『トップクラス問題集』)もあります。

学習目的に合わせて選ぶようにしましょう。

※関連記事:4年生向けの市販教材をこちらの記事で学習目的別に紹介しています。

4年生算数のおすすめドリル・問題集

4年生国語のおすすめドリル・問題集

通信教育

塾に通ってみて上手くいかなければ、通信教育を試してみるのも一つの手です。

移動時間がゼロですし、塾に比べて短時間の1回あたりの勉強が短時間に設計されています。「塾と併用」「通信教育単独」のどちらも選べます。

難関中学対策ならZ会

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ

中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。

- 視覚的に理解しやすい授業動画

- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい

- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる

- 合格実績は4,000名以上

※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法

まとめ

小学4年生向けに家庭でできる国語の勉強の仕方を紹介しました。

4年生になると学校の授業時間数が増えて、勉強が忙しくなります。国語も1年間で200個の漢字を習いますし、長文の読み取りや記述もだんだん深いレベルまで求められるようになってきます。

だからこそ、漢字の覚え方を工夫するなど、勉強の仕方をステップアップさせやすいタイミングでもあります。

中学受験の勉強がいよいよ本格化していますから、受験されるご家庭では漢字・語彙の知識のインプット・アウトプット、読解練習、記述練習をしておきたいですね。

【下記リンクは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。1万字以上の超長文読解や複雑な計算対策など特訓系の講座だけ受講することもできます。

リンク先で無料体験を申し込めます。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント