小学6年生は小学校算数の集大成です。6年生の内容を土台にして中学校の数学を習います。

中学校の定期テストは高校受験にも影響してくる重要なテストです。苦手意識を持ったまま中学校に上がってしまうと、子どもが余計に算数・数学に苦手意識を持ってしまって勉強嫌いの原因になりかねません。

逆に、算数に得意意識がある子は、中学校の数学も順調なスタートを切りやすくなります。

小学校卒業までに「すべての単元の苦手を克服」したいですね。

※関連記事:5年生の勉強内容:分数の通分・約分など単元別おすすめの勉強法を紹介!

そこで、

- 6年生の算数で壁になる内容とその対策

- 単元ごとのおすすめの勉強方法

- 中学受験対策

を紹介します。

受験算数や中学数学でも活用できる勉強方法なので、ぜひ取り入れてみてください。

この記事は下記の方向けです。

- お子様が小学校6年生で、算数を苦手にしたくない方

- お子様が小学校5年生までで、今のうちの情報収集しておきたい方

- 受験算数を苦手にしている方

下記リンクは思考力アップや難関中学受験対策に強いZ会のPRリンクです。リンク先で資料請求を申し込めます。

Z会 小学生コースの案内

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

小学6年生の勉強時間

6年生は家でどれくらい勉強すればいいのでしょうか。

「小学生は学年×10分勉強しましょう」とよく言われます。

6年生だと1日60分です。

本当にこれで十分なのでしょうか。一般的に小学6年生は毎日どれくらい勉強しているものなのでしょうか。

6年生の家庭学習時間は90分

6年生は目安の1.5倍の「90分」勉強しています。

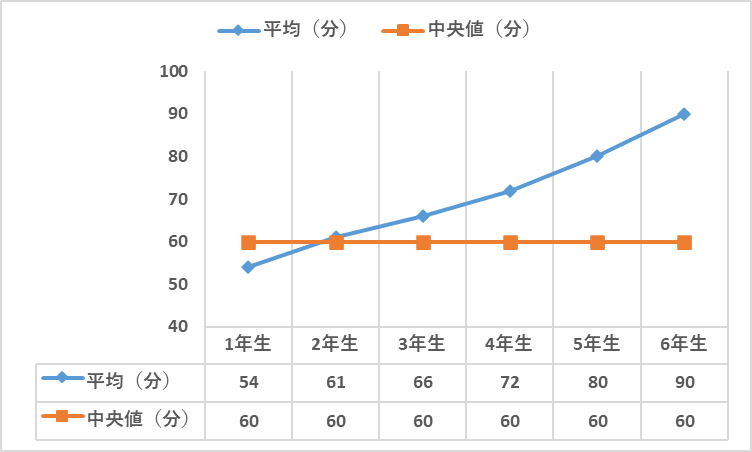

下記のグラフをご覧ください。小学校1年生から6年生までを対象に、1日の家庭学習時間を調査した結果です。

- 6年生の平均家庭学習時間は90分

- 6年生の家庭学習時間の中央値は60分

- 4年生→5年生→6年生で、平均家庭学習時間の増加幅が大きくなっていく

1年生から4年生で平均家庭学習時間は18分伸びていますが、

4年生から6年生で18分アップと、平均家庭学習時間の増加ペースが早くなっています。

一方で、家庭学習時間の中央値(データのちょうど真ん中)は全学年通じて60分です。

このことから、下記の状況が読み取れます。

- 6年生になって勉強時間を伸ばす子がたくさんいる

- 勉強時間を伸ばさない子も同じ数くらいいる

6年生は「勉強する子」と「勉強しない子」にわかれていく学年ともいえます。

6年生は通塾が増える

6年生で勉強時間を伸ばす子は、どのような学習手段を選んでいるのでしょうか。

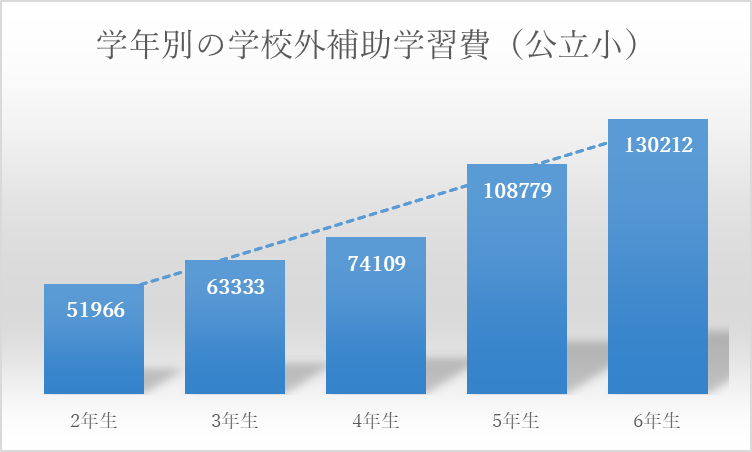

下記のグラフは、学年別の1人当たりの学習費です。ご覧のように、4年生(74,190円)から6年生(130,212円)で学習費が2倍近くに増加しています。

また、6年生になると、51.6%と過半数の子が塾を利用しているという調査結果もあります。

中学校入学を控えていますから、勉強に力を入れている様子がうかがえます。

中学受験対策で通塾日数増加

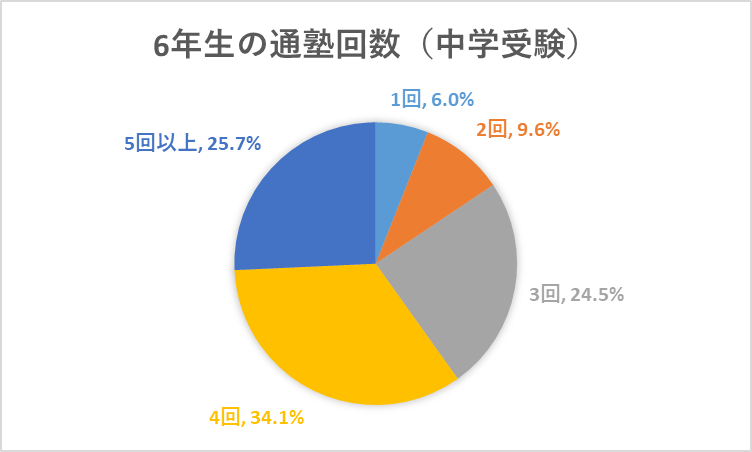

中学受験塾でも大きな変化が見られます。

大手中学受験塾では5年生までで中学受験内容の学習はひととおり終わっています。6年生の後半からは入試の頻出問題中心に復習したり、過去問を解いたりします。

より実践的な演習に入るのです。

それに伴って1週間の通塾日数が多くなり、

6年生では週4-5日の授業回数が普通になります。

塾によっては半強制の全員自習もあり、それを含めると週6日も塾に行くことになります。

小学6年生算数の単元

6年生の算数はどのような内容を習うのでしょうか。

小6算数の単元一覧

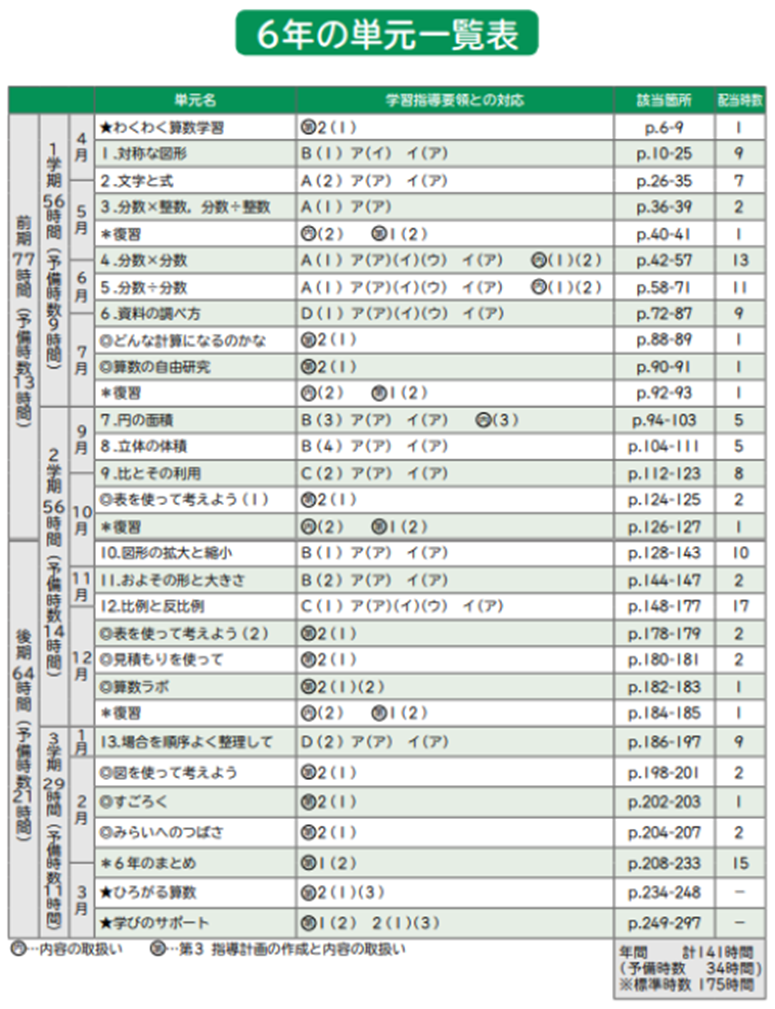

下記の表は6年生算数の単元一覧表です。

6年生の単元は、「計算」「文章問題」「図形」「資料」と多岐にわたりますが、5年生に比べて単元の数は少なくなります。

5年生の内容をベースに、1つ1つの単元のボリュームが大きくなるからです。

6年生算数の重要単元

上記の単元一覧表を元に、主要単元を下記の表にまとめました。

| 学期 | 主要単元 |

| 1学期 | 「対称な図形」「文字と式」「分数」「資料の調べ方」 |

| 2学期 | 「円の面積」「立体の体積」「比とその利用」「図形の拡大と縮小」 「おおよその形と大きさ」「比例と反比例」 |

| 3学期 | 「場合を順序よく整理して」「6年のまとめ」 |

円の面積を6年生で習う

6年生では円の面積を習います。面積を求める公式の暗記はもちろん、3.14という小数のかけ算の仕方をマスターしておく必要があり、苦手になる子も多いです。

中学受験で重要な割合と比が出てくる

6年生の算数のなかで、中学受験生にとって特に重要な単元が割合と比です。

中学入試の応用問題の多くは比を使いますし、比を使えるようにするには割合の基本をマスターしておく必要があります。

また、「割合」「比」「文字と式」はそのまま中学校1年生の1学期に出てきます。同様に、「比例と反比例」は2学期に登場し、「面積」「体積」は3学期に登場します。

6年生で各単元をしっかりモノにしておきたいですね。

※下記の記事で各単元の勉強方法を解説しています。苦手単元のある方は、ぜひ参考にしてください。

割合の勉強法

比の勉強法

速さの勉強法

図形の勉強法

※関連記事:【中学受験】成績が伸びない勉強法

6年生算数の勉強方法(単元別)

では6年生の算数はどのように対策すればいいのでしょうか。単元ごとにポイントと勉強法をお伝えします。

対称な図形の勉強法

算数のなかでは珍しく、覚える項目が多い単元です。算数の暗記は慣れていない子が多く、丸暗記だと逆にややこしくなってしまうかもしれません。

この単元は、暗記しながら理解するようにしましょう。

円は線対象といえるのか、

この図形では対称の中心はどこにあるのか。

その都度考えて決して解けない問題ではありませんが、苦労するようなまず答えを覚えてしまいましょう。

覚えてから理解しようとするとわかりやすくなります。「対称の中心は本当にここでいいのかな?」と図形をみながら確かめてみると納得できます。

文字と式、比例と反比例の勉強法

xやyを使って式を立てて解く単元です。

解き方はこれまで習ってきた内容と同じで、式の書き方が変わります。文字を使って式をつくることに違和感を覚える子が多いです。

x、yといった文字の代わりに〇や□を使って式をつくってみましょう。

これで立式できるなら、〇や□をxやyに書きかえれば大丈夫です。

もし〇や□を使っても式を造れない場合、問題文中のxやyに適当に数字を入れて式を立ててみましょう。

この状態で式を立てられるなら、その問題は解けます。

式を立てられない場合は、xやyを使うと余計に解きづらいです。解説を読んで、解き方を理解するようにしましょう。

この解き方を身につければ、比例と反比例は機械的に解けます。

比例と反比例に戸惑う場合、原因は「文字と式」にあります。「文字と式」に戻って復習するようにしみてみましょう。

分数の勉強法

6年生で出てくる「分数」は、5年生の「分数」とほとんど同じです。

6年生では、分数÷分数を新たに習います。

- ÷の後ろの分数は分母と分子を逆にする

- かけ算にする

この2つの手順を踏めば5年生の分数と同じです。

もしそれでも解きづらければ、5年生の分数の問題で練習しておくと早く慣れられます。

資料の調べ方の勉強法

度数分布表の作成と、平均値・中央値・最頻値の登場です。

中学・高校のデータ分析の基礎になります。

平均値・中央値・最頻値の意味は漢字の意味から覚えるようにしましょう。

この単元は、間違えずに作業することが大切です。問題を解き終わった後に、必ず復習するようにしましょう。

円の面積・立体の体積の勉強法

この単元を苦手にしている子は多いですが、割合などにくらべて理解しないといけない内容はほとんどありません。

公式を暗記して、計算間違いをしないことだけ気をつけましょう。

パッとみて解き方のわからない不思議な図形も出てきます。それらの図形はすべて、この単元ではおなじみの方々です。

イチから解き方を考えるとむずかしいので、図形ごとの解き方を覚えて練習しておきましょう。図形をみたら、「こうやって解く」と解法をすぐに思い出せるようにしておくと良いですよ。

中学1年生でも同じ問題が出てきますから、中学数学の予行演習みたいなものです。

今のうちに覚えておくととってもお得な単元です。

※関連記事:平面図形・空間図形の解き方

比とその利用・図形の拡大と縮小の勉強法

比は中学受験生にとってはおなじみの単元です。

受験しない小学生はこの単元をあまり習わないため、ピンと来ている小学生は少ないです。

3:5=□:10

5×□=3×10

5×□=30

□=6

のような比例式の解き方を覚えれば大丈夫です。外側の数字どうし、内側の数字どうしをかけて「=」で結びます。

これが分数で出てくるため、解き方をややこしく感じる子が多いです。

上記の解き方に持っていければ、あとはむずかしくありません。

式のなかに分数が計算がややこしくなります。分数があれば、すべて整数になおしましょう。

分数を整数になおす方法は下記のとおりです。

- 通分して分母をそろえる

- 分母を同じ数字をすべての数字にかける

これですべて整数になります。あとは、上記の解き方をするだけです。

「図形の拡大と縮小」も比例式を使って解きます。比を解けるようになれば、比例式を立てるところまでいけば大丈夫です。

もし対応する辺がどれかわかりにくい場合、5年生の「合同」の解き方で説明した方法で解いてみましょう。

辺の長さや角の大きななど、わかるところを図形に書き込む。

これで対応する辺や角の場所がわかりやすくなります。

おおよその形と大きさの勉強法

この単元は、まじめな子ほど戸惑うかもしれません。

これまで面積や体積をもとめる問題は、3cm、10cmなど正確な数字で問題がつくられていました。図形の角もピシっと直角になっていたり、とんがっていたりします。

辺の長さ3cm前後になったり、図形の端が丸くなっていたりします。

この単元の目的は、「算数で学んだ方法を日常生活にざっくり適用できるようになりましょう」というものです。

大まかに把握するだけでいい場合は長さや形も大まかに捉えて計算してもいいんだ、

ということを認識できれば十分です。

「場合を順序よく整理」の勉強法

この単元では樹形図の書き方を身につけます。

サイコロを2回振ったときにでる目の場合(1-1、1-2など)をもらさず書けるようになるのがゴールです。

- 小さい数字から書くようにする

- アルファベットはA-B-Cの順に書く

- 人の名前は数字に置きかえて書く

この3点を実践して、あとはたくさん問題を解いて書き慣れましょう。

この単元は中学2年生で習う「場合の数」「確率」につながります。算数のほかの単元が苦手な子も、この単元は自信を持って取り組めば必ず得意にできます。

図形も文章題もどうしても苦手だ!という子は、計算問題と場合の数を得意にしてみてください。

得意な単元があると気持ちに余裕ができるので、ほかの単元にも自信を持てるようになります。

算数の家庭学習におすすめのツール

家庭での学習ツールは大きく2つあります。

- 市販教材

- 通信教育

です。それぞれの選び方を説明します。

市販の問題集

家庭学習の定番は市販教材です。ご家庭の希望やスケジュールに合うものを選べます。

市販教材はネットや本屋さんで子どもと一緒に選ぶのがおすすめです。

親が気に入ったものを買って子どもにさせるのも良いですが、子どもがする気になってくれなかったら意味がありません。

「主婦と生活社」の『すみっコぐらしシリーズ』や学研の『ドラゴンドリルシリーズ』など、子どもの興味を引きながら楽しく勉強できるドリル・問題集がたくさんあります。

子どもが気に入ったものを使うと、楽しく勉強に取り組んでくれるようになります。

毎朝5分の学習習慣をつけるためのドリル(『早ね早おき 朝5分ドリルシリーズ』)もあれば、中学受験に向けて思考力や応用力を養う問題集(『トップクラス問題集』)もあります。

学習目的に合わせて選ぶようにしましょう。

※関連記事:6年生向けの市販教材をこちらの記事で学習目的別に紹介しています。

6年生算数のおすすめドリル・問題集

6年生国語のおすすめドリル・問題集

国語辞典を併用すると自主的に調べる・考える習慣がつく

市販で手に入る教材はさまざまな種類がありますが、なかでも国語辞典を使えるようにしておくと便利です。

昔から国語辞典を使う子は賢くなると言われています。

何かを考えるとき、人間は言葉を使います。語彙が豊富なほうが思考力や表現力が豊かになります。

それだけでなく、国語辞典を自分で使う習慣をつくると、

「自分で学ぶ習慣をつくること」

もできるようになります(コクリコ「辞書引き学習で国語の成績が向上」より)。

受験する・しないに関わらず、国語辞典をリビングに常備し、自分で調べる習慣をつくっておきたいですね。

※関連記事:国語辞典を使う習慣をつくって語彙力・読解力を伸ばす方法

※関連記事:おすすめの国語辞典:子どもに合う辞書の選び方や辞書の引き方も解説

本格的に自宅学習するなら通信教育

カリキュラムが明確にありますし、タブレット学習なら「復習したほうがいい問題」をAIが自動表示してくれるので「何を勉強すればいいか」を悩むことがなくなります。

しかも、ウェブ授業や個別対応も標準プランの範囲内にあります。

難関中学対策ならZ会

難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。1年生から思考力アップ講座を受けられている方が多いです。

下記のような特長があります。

- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる

- 1科目から受講できる

- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる

- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる

※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ

中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。

- 視覚的に理解しやすい授業動画

- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい

- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる

- 合格実績は4,000名以上

※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法

中学受験のご家庭がしておくほうがいいこと

中学受験をするご家庭では、6年生は本格的な受験対策真っ只中ですね。

算数が伸び悩んだり、国語の記述問題に苦労する子が続出する時期でもあります。

※関連記事:【中学受験】算数が苦手な子必見!家庭でできる「算数の伸ばし方」をお伝えします!

※関連記事:【中学受験】国語のおすすめ問題集:学年別に漢字・読解・作文・入試対策問題集を紹介

※関連記事:おすすめの記述・作文問題集

最近の中学入試の問題は下記のような特徴があります。

- 思考力を問う問題が多い

- 記述問題が増えている

- 英語入試や情報処理の問題が増えている

ひと昔前なら、大量の知識をインプットして正確にアウトプットする能力の高い子が志望校に合格しやすかったです。

最近では、そうした「処理能力の高い子」よりも「思考力・表現力の高い子」や「明確な学習方針で勉強してきた子」のほうが合格しやすくなっています。

その1つが英語教育です。5年生では英語が必修化されていますが、小学校の進度を先取りして中学英語の学習に入っているご家庭も数多くみられます。

英検を取得しておくと英語利用できる私立中学がたくさんあります。

特に、英検®3級以上あればかなり優遇され、慶應湘南藤沢小などの難関校の英語も解けるようになってきます。

※関連記事:入試で英検®が使える東京の私立中学一覧

※関連記事:入試で英検®が使える神奈川、埼玉、千葉の私立中学一覧

※関連記事:入試で英検®が使える関西の私立中学一覧

入試問題の難化に対応する

入試問題のタイプの変化だけでなく、難易度も上がっています。

例えば、東京都の御三家の1つである開成中学で30年前に出題された算数の問題が、今では偏差値40〜50くらいの学校で出題されています。

30年前の超難問は、今の標準問題なのです。

子どもの勉強状況をみて、復習の機会を作ってあげたり模試の分析を一緒にしたりと、保護者の方のサポートがとても重要になってきます。

※関連記事:【中学受験】勉強スケジュールの作成・管理方法を解説:親はどこまでサポートすればいい?

通塾スタイルか家庭学習スタイルかを決める

受験対策をされる場合、約8割の方は塾で対策をされています。

その8割の方のなかでも利用する塾の種類や方法はさまざまです。

- 集団指導塾のみ

- 個別指導塾のみ

- 集団指導塾と個別指導塾の併用

- 塾と家庭教師の併用

集団指導塾のみだった方が途中から個別指導塾や家庭教師を併用される場合もあります。

6年生の冬(入試直前)に算数や理科でプロ家庭教師を活用して10-20点アップをする場合や、難関中学入試に向けて低学年から家庭教師を利用する場合など、学習手段も多様化しています。

※関連記事:【中学受験】個別指導塾だけで大丈夫!?

※関連記事:【中学受験】個別指導塾併用のメリット

※関連記事:【中学受験】小学生の家庭教師はいつからがいい?

※関連記事:中学受験・高校受験・大学受験でプロの家庭教師の選び方

状況や時期に応じて上手に活用したいですね。

さらに、家庭学習のみで受験対策をされているご家庭もあります。

首都圏で偏差値60以上の中学校に合格されているご家庭でもそうした方が2割ほどいらっしゃいます(ひまわり教育センターより)。

ご家庭の学習方針次第では、「塾なし」でも受験対策ができるような環境ができています。

※関連記事:【中学受験】家庭学習のみで志望校に合格できる学習方法

6年生秋までに複数の受験校を決定する

第一志望校は4-5年生で決定するご家庭が多いです。

第二志望以降の受験校は6年生秋までに決定しておきましょう。

第一志望校を安心して受けるためにも、「チャレンジ校」や「安全校」の選択も重要です。

※関連記事:【中学受験】志望校はいつまでに・どうやって選ぶ?

※関連記事:中学受験でまさかの全落ち!?子どもはどうなる?そのとき親はどうすればいい?

かつては「大学進学実績」がほぼ唯一の判断基準でしたが、今は大きく状況が変わっています。

少子化が進むにつれて私立中学では学びの多様化が進んできているからです。

- 難関大学受験に強い中高一貫校

- 国際色の強い中高一貫校

- 独自の指導方針を持つ中高一貫校

- 大学附属の色を濃くしていく中高一貫校

など様々です。

前述のように、英語入試を導入する私立中学も非常に多くなっており、英語教育に力を入れているご家庭は将来の選択肢がとても多くなっています。

※関連記事:入試で英検®が使える東京の私立中学一覧

※関連記事:入試で英検®が使える神奈川、埼玉、千葉の私立中学一覧

※関連記事:入試で英検®が使える関西の私立中学一覧

しかも最近では公立中高一貫校が人気です。公立の費用で私立のような6年一貫の教育環境を手に入れられます。

あまりの人気で、開設時には偏差値50弱だった公立中高一貫校が数年後には偏差値60近くまで上昇しているケースもあります。

作文が必須だったり、複数の教科をまたいだ試験になっていたりと、私立中入試とは全く対策方法が違っています。

※関連記事:公立中高一貫校の入試制度の解説

※関連記事:【中学受験国語】おすすめの記述・作文問題集:書き方の基本から難関レベル対策まで

受験をはじめる家庭・やめる家庭もある

6年生は、「受験を新たにはじめるご家庭」と「中学受験をやめて高校受験に切り替えるご家庭」が多くなる時期でもあります。

それまで受験を考えていなかったのに、

- 子どもが急に「受験したい!」と言ってきた

- 家の近くの公立中学が中高一貫校になると決まった

といったことがよくあります。

6年生からの受験対策は急がないといけません。

小学生は受験勉強に慣れていませんから、いきなり長時間勉強に耐えられなかったり、解きっぱなしになっていたりということがよくあります。

また、大手の塾だとカリキュラムが合わなかったりと、対策の仕方は工夫が必要です。

※関連記事:【中学受験】5年生からでも塾で間に合う?巻き返すための勉強方法と親のサポート方法

逆に、中学受験の勉強を数年続けたものの、

「本当に子どもにとってプラスになっているだろうか」

と悩むご家庭も出てきます。

成績があがらず親子ともにストレスが大きかったり、子どもが友だちと遊ぶ時間が減ってさびしそうにしていたりと、当初思い描いてたイメージを違う状況になることもよくあります。

その場合は、本当にこのまま受験勉強をつづけるかを子どもと何度も相談しましょう。

子ども自身のやる気が1番大切ですが、惰性で続けられるものでもありません。

※関連記事:中学受験やめようかなと思ったら:やめどき、判断基準を3つ紹介します!

受験勉強継続への不安が「成績が原因」なのであれば、今の塾に通いながらオンライン家庭教師で時間効率の良い勉強方法も選択できます。

※関連記事:中学受験でのオンライン家庭教師のメリットと活用方法

【下記リンクはプロ講師による個別指導と、LINEなどで勉強方法の指導やスケジューリングもしてくれる「みんなの塾」のPRです。月17,800円から受講できます。】

まとめ

6年生の算数の大半は5年生で習った内容の付け足しか、中学数学につながる内容です。

※関連記事:中学校の中間テストはいつから?点数が悪いとどうなる?勉強方法と一緒に解説します!

苦手単元が1つもない状態にするのが理想ですが、どうしてもそれが難しい場合は「計算」と「場合の数」を得意にしておきましょう。

※関連記事:小学校6年生におすすめの算数ドリル・問題集

そこさえなんとかなれば、あとは中学に入ってからでもある程度取り返せます。

トップ高を狙っている子や中学受験をする子は、比と割合を必ず得意にしておきましょう。算数や数学を得意にできるかどうかの分かれ目になる単元です。

【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。記述特訓や複雑な計算対策特訓など、特別講座だけの受講もできるので、「塾と併用」されている方も多いです。】

※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。

Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

コメント